令和5年度 さぎたいくんぬくもり日記 3学期

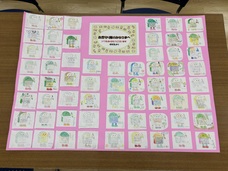

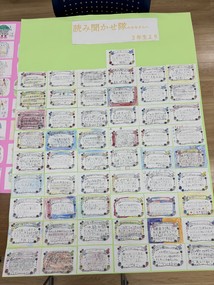

2月16日(金) ありがとうの会

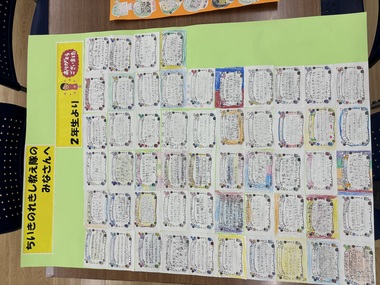

いつもお世話になっている地域・保護者の皆様に

感謝の手紙やメッセージをお渡ししました。

安全見守り隊、読み聞かせ隊、学び隊、自然守り隊、

地域の歴史教え隊、おやじの会の皆様、いつもありがとうございます。

感謝の気持ちが伝われば幸いです。

ご来校いただいた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

子供たちの書いたメッセージは、2階図書室前と3階会議室前に

掲示してあります。ご来校いただいた際には是非ご覧ください。

いつもお世話になっている地域・保護者の皆様に

感謝の手紙やメッセージをお渡ししました。

安全見守り隊、読み聞かせ隊、学び隊、自然守り隊、

地域の歴史教え隊、おやじの会の皆様、いつもありがとうございます。

感謝の気持ちが伝われば幸いです。

ご来校いただいた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

子供たちの書いたメッセージは、2階図書室前と3階会議室前に

掲示してあります。ご来校いただいた際には是非ご覧ください。

2月9日(金) クリーン活動(6年生)

6年間見守ってもらった地域への感謝を込めて、ごみ拾いを

行いました。空き缶やペットボトル、お菓子のごみなど、

想像以上に大量のごみを集めることができました。

地域の美化に貢献することができ、やりがいと笑顔でいっぱいでした。

6年間見守ってもらった地域への感謝を込めて、ごみ拾いを

行いました。空き缶やペットボトル、お菓子のごみなど、

想像以上に大量のごみを集めることができました。

地域の美化に貢献することができ、やりがいと笑顔でいっぱいでした。

1月31日(水) 国会見学(6年生)

6年生が国立科学博物館と国会議事堂に社会科見学に

行ってきました。

国立科学博物館では、化石やはく製、模型や映像による説明資料など、

たくさんの工夫を凝らした展示にわくわくが止まりませんでした。

国会議事堂は、衆議院の議会中だったため、足早の見学となりましたが、

ニュース等でお馴染みの外観や大理石の柱、赤絨毯など、豪華な建物に

圧倒されていました。政治の学習のよい復習になりました。

どちらも本物に触れるいい経験になりました。

6年生が国立科学博物館と国会議事堂に社会科見学に

行ってきました。

国立科学博物館では、化石やはく製、模型や映像による説明資料など、

たくさんの工夫を凝らした展示にわくわくが止まりませんでした。

国会議事堂は、衆議院の議会中だったため、足早の見学となりましたが、

ニュース等でお馴染みの外観や大理石の柱、赤絨毯など、豪華な建物に

圧倒されていました。政治の学習のよい復習になりました。

どちらも本物に触れるいい経験になりました。

1月16日(火) 音楽朝会・繭玉飾りづくり・ベースボールチャレンジ

ビリーブを全校で合唱しました。

「・・・世界中の優しさで この地球をつつみたい・・・」

きれいなハーモニーで体育館いっぱいに素敵な歌が広がりました。

地域の歴史教え隊の皆さんが繭玉飾りを教えてくださいました。

小正月に農作物の豊作や無病息災などを願って、上新粉で作った

繭玉を模した飾りを作る伝統行事です。

2年生が体験し、素敵な繭玉飾りを作ることができました。

ライオンズベースボールアカデミーから元プロ野球選手が

来てくださり、5年生がベースボールチャレンジを体験しました。

みんな真剣にバッティングやゲームを楽しんでいました。

ビリーブを全校で合唱しました。

「・・・世界中の優しさで この地球をつつみたい・・・」

きれいなハーモニーで体育館いっぱいに素敵な歌が広がりました。

地域の歴史教え隊の皆さんが繭玉飾りを教えてくださいました。

小正月に農作物の豊作や無病息災などを願って、上新粉で作った

繭玉を模した飾りを作る伝統行事です。

2年生が体験し、素敵な繭玉飾りを作ることができました。

ライオンズベースボールアカデミーから元プロ野球選手が

来てくださり、5年生がベースボールチャレンジを体験しました。

みんな真剣にバッティングやゲームを楽しんでいました。

1月12日(金) 5年校外学習 川口市SKIPシティ

5年生がバスで川口市にあるSKIPシティに行ってきました。

SKIPシティは、映像ミュージアムや科学館がある融合施設です。

番組作り体験や化学実験に夢中になって、あっという間の一日でした。

5年生がバスで川口市にあるSKIPシティに行ってきました。

SKIPシティは、映像ミュージアムや科学館がある融合施設です。

番組作り体験や化学実験に夢中になって、あっという間の一日でした。

1月11日(木)・12日(金) 書き初め競書会

3~6年生が競書会で書き初めをしました。

今までたくさん練習してきた字を新年の決意とともに

しっかりと書き上げていました。

30日(火)から校内書き初め展があります。

3~6年生が競書会で書き初めをしました。

今までたくさん練習してきた字を新年の決意とともに

しっかりと書き上げていました。

30日(火)から校内書き初め展があります。

1月9日(火) 3学期始業式

3学期がスタートしました。

校長先生から、北陸地震で被災されて大変な方たちのためにも、

自分たちができることをがんばっていこう、3学期はチャレンジ

する気持ちで自分を伸ばしていこうというお話がありました。

また、1月の伝え名人のテーマ「さいごまでやること」です。

素敵な発表がまた聞けるのが楽しみです。

最後に、児童会から「あいさつ運動」のお知らせがありました。

寒い中、代表委員の子たちは門であいさつします。

寒さを吹き飛ばすくらい、元気なあいさつができるといいですね。

3学期がスタートしました。

校長先生から、北陸地震で被災されて大変な方たちのためにも、

自分たちができることをがんばっていこう、3学期はチャレンジ

する気持ちで自分を伸ばしていこうというお話がありました。

また、1月の伝え名人のテーマ「さいごまでやること」です。

素敵な発表がまた聞けるのが楽しみです。

最後に、児童会から「あいさつ運動」のお知らせがありました。

寒い中、代表委員の子たちは門であいさつします。

寒さを吹き飛ばすくらい、元気なあいさつができるといいですね。

000