�ߘa�V�N�x�@�ɂ��͂炫�炫����L�@2�w��

�P�Q���Q�S���i���j�Q�w���I�Ǝ�

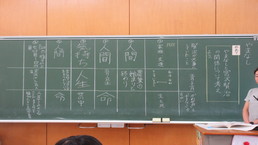

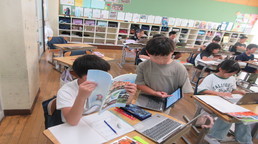

�@�{���A�����ɂQ�w���̏I�Ǝ����}���邱�Ƃ��ł��܂����B���A�̈�قɏW�܂����q�ǂ������̕\��́A�[�������w�������z�����B�����ɖ����Ă��܂����B

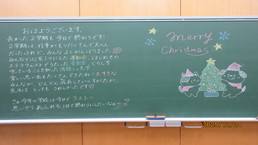

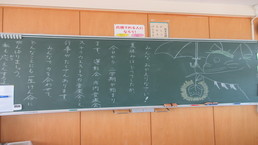

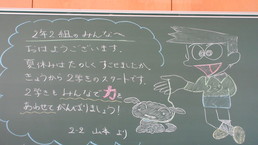

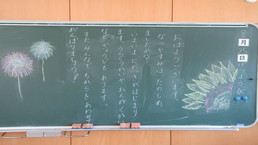

�@�����̍��ɂ́A�S�C�̐搶�����**�u�Q�w����������ˁI�v**�Ƃ������������b�Z�[�W�ƁA�~�炵�����킢�炵���N���X�}�X�̃C���X�g���`����Ă���A�q�ǂ������̋C������D�������ł��܂����B

�@�����̎��ł́A�P�N���ƂU�N����������\�Ƃ��Ĕ��\���܂����B�����̗��K�������ăe�X�g��100�_����ꂽ��т��A���y��Ɍ����Ē��ԂƗ͂����킹�ė��K���A�Ō�܂ł�肫�����o���X�ƌ���Ă���܂����B�ǂ���̊w�N���A�����Ă��鎄����������ł����f���炵�����\�ł����B�S�C�́A�������ė܂��Ă��܂����B�@

�@�ʒm�\�n���ł́A�S�C�̐搶����l�ЂƂ�̎q�ǂ��ƌ��������A�u���ꂪ�ł���悤�ɂȂ����ˁv�u�������悭��������ˁv�ƁA���������p�J�ɓ`���Ă��܂����B�q�ǂ��������A������ƏƂꂭ�������ɁA�ł��ւ炵���Ɏ��p����ۓI�ł����B

�@�Q�w���͍s���������A�q�ǂ������͖{���ɂ����܂����������܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ́A���X�̉��������x���Ƃ����͂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B�Q�w�������炫����L�������ǂ��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�{���A�����ɂQ�w���̏I�Ǝ����}���邱�Ƃ��ł��܂����B���A�̈�قɏW�܂����q�ǂ������̕\��́A�[�������w�������z�����B�����ɖ����Ă��܂����B

�@�����̍��ɂ́A�S�C�̐搶�����**�u�Q�w����������ˁI�v**�Ƃ������������b�Z�[�W�ƁA�~�炵�����킢�炵���N���X�}�X�̃C���X�g���`����Ă���A�q�ǂ������̋C������D�������ł��܂����B

�@�����̎��ł́A�P�N���ƂU�N����������\�Ƃ��Ĕ��\���܂����B�����̗��K�������ăe�X�g��100�_����ꂽ��т��A���y��Ɍ����Ē��ԂƗ͂����킹�ė��K���A�Ō�܂ł�肫�����o���X�ƌ���Ă���܂����B�ǂ���̊w�N���A�����Ă��鎄����������ł����f���炵�����\�ł����B�S�C�́A�������ė܂��Ă��܂����B�@

�@�ʒm�\�n���ł́A�S�C�̐搶����l�ЂƂ�̎q�ǂ��ƌ��������A�u���ꂪ�ł���悤�ɂȂ����ˁv�u�������悭��������ˁv�ƁA���������p�J�ɓ`���Ă��܂����B�q�ǂ��������A������ƏƂꂭ�������ɁA�ł��ւ炵���Ɏ��p����ۓI�ł����B

�@�Q�w���͍s���������A�q�ǂ������͖{���ɂ����܂����������܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ́A���X�̉��������x���Ƃ����͂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B�Q�w�������炫����L�������ǂ��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�P�Q���Q�R���i�j�@��|���E�N���X�}�X��E�e�X�g�����Ȃ�

�@

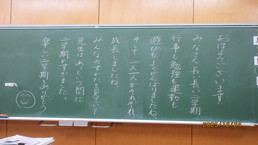

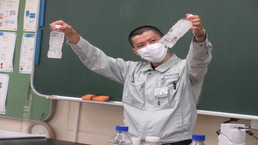

�@�����́A�e�w���łQ�w���̒��߂�����ƂȂ銈�����s���܂����B��|���A�N���X�}�X��A�e�X�g�����ȂǁA���ꂼ��̊w���Ŏq�ǂ��������ꐶ�����Ɏ��g��ł���p�������܂����B

�@���w����T�N���̋����ł́A�P���Ԗڂ����|���Ɏ��g��ł��܂����B�����̃��b�J�[�A���ʔ��A���A�����ȂǁA���i���O����ɑ|�������܂����B��l��l�����J�ɖ����グ���������ŁA��������������Ƃ��ꂢ�ɂȂ�܂����B�V�����N���C�����悭�}����ꂻ���ł��B

�@�P�N���̓W�F�X�`���[�Q�[���B�����ɓ���ƁA�ˑR�u�Z���搶������Ă��������I�v�Ƃ������N�G�X�g������܂����B����́u�q�ǂ����Q�Ă���Ƃ���v�B“�Q�Ă���q�ǂ�”��\������̂͂Ȃ��Ȃ���������̂ł����A�Ȃ��������Ɏq�ǂ������������I�P�N���̊ώ@�͂Ƒz���͂ɂ͋�������܂����B�����āA�S�C�̐搶���Q�����邱�ƂɂȂ�A�u���v�̃W�F�X�`���[�ɒ���B����������ɐ������o�āA�P�N���̌��C�ƈ�̊��̂���N���X�}�X��ł����B

�@�Q�N���̋����ɓ���ƁA�����̓N���X�}�X�̃f�R���[�V�����ʼn₩�B�q�ǂ��������~�j�T���^�ɂȂ��Ă��āA�ƂĂ����킢�炵�����͋C�ł����B

�@�R�N���̃p�[�e�B�[�ł́u�F�S�v�̐^���Œ��B���������u�ԁA���̕��Ƀ^�b�`����܂����B���̓��́u����v�͒��F�����������ŁA�܂����������S�������̈ꕔ�ɂȂ�Ƃ͎v�킸�A�q�ǂ������̏Ί�Ɏ����v�킸���Ă��܂��܂����B

�@�S�N���́u�����l��v��“�����o���Ȃ��Q�[��”�B�����h�Z����w�������܂ܑ��ۂ܂ŕ����A�����ƒu���Ƃ������[���ł��B�Â��ɒu���̂͊ȒP�����Ɍ����܂����A���͂ƂĂ��ނ����������́B�Ō�̍Ō�A�������Ă��܂����Ƃ��́u���`�I�v�Ƃ������ɁA�S�N���炵���ꐶ�����������ӂ�Ă��܂����B

�@�����̊w���ŁA�e�X�g�Ԃ������Ȃ���̕��K�E�e�X�g�������s���܂����B�ԈႢ���������A�������������邱�Ƃ͊w�тɂƂĂ���Ȏ��Ԃł��B�q�ǂ������͂Q�w���̐��ʂƉۑ���A���ꂼ�ꂵ������m�F���Ă��܂����B�����͂Q�w���̏I�Ǝ��ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����́A�e�w���łQ�w���̒��߂�����ƂȂ銈�����s���܂����B��|���A�N���X�}�X��A�e�X�g�����ȂǁA���ꂼ��̊w���Ŏq�ǂ��������ꐶ�����Ɏ��g��ł���p�������܂����B

�@���w����T�N���̋����ł́A�P���Ԗڂ����|���Ɏ��g��ł��܂����B�����̃��b�J�[�A���ʔ��A���A�����ȂǁA���i���O����ɑ|�������܂����B��l��l�����J�ɖ����グ���������ŁA��������������Ƃ��ꂢ�ɂȂ�܂����B�V�����N���C�����悭�}����ꂻ���ł��B

�@�P�N���̓W�F�X�`���[�Q�[���B�����ɓ���ƁA�ˑR�u�Z���搶������Ă��������I�v�Ƃ������N�G�X�g������܂����B����́u�q�ǂ����Q�Ă���Ƃ���v�B“�Q�Ă���q�ǂ�”��\������̂͂Ȃ��Ȃ���������̂ł����A�Ȃ��������Ɏq�ǂ������������I�P�N���̊ώ@�͂Ƒz���͂ɂ͋�������܂����B�����āA�S�C�̐搶���Q�����邱�ƂɂȂ�A�u���v�̃W�F�X�`���[�ɒ���B����������ɐ������o�āA�P�N���̌��C�ƈ�̊��̂���N���X�}�X��ł����B

�@�Q�N���̋����ɓ���ƁA�����̓N���X�}�X�̃f�R���[�V�����ʼn₩�B�q�ǂ��������~�j�T���^�ɂȂ��Ă��āA�ƂĂ����킢�炵�����͋C�ł����B

�@�R�N���̃p�[�e�B�[�ł́u�F�S�v�̐^���Œ��B���������u�ԁA���̕��Ƀ^�b�`����܂����B���̓��́u����v�͒��F�����������ŁA�܂����������S�������̈ꕔ�ɂȂ�Ƃ͎v�킸�A�q�ǂ������̏Ί�Ɏ����v�킸���Ă��܂��܂����B

�@�S�N���́u�����l��v��“�����o���Ȃ��Q�[��”�B�����h�Z����w�������܂ܑ��ۂ܂ŕ����A�����ƒu���Ƃ������[���ł��B�Â��ɒu���̂͊ȒP�����Ɍ����܂����A���͂ƂĂ��ނ����������́B�Ō�̍Ō�A�������Ă��܂����Ƃ��́u���`�I�v�Ƃ������ɁA�S�N���炵���ꐶ�����������ӂ�Ă��܂����B

�@�����̊w���ŁA�e�X�g�Ԃ������Ȃ���̕��K�E�e�X�g�������s���܂����B�ԈႢ���������A�������������邱�Ƃ͊w�тɂƂĂ���Ȏ��Ԃł��B�q�ǂ������͂Q�w���̐��ʂƉۑ���A���ꂼ�ꂵ������m�F���Ă��܂����B�����͂Q�w���̏I�Ǝ��ł��B

�P�Q���Q�Q���i���j�O�p���w�Z�Ƃ̌𗬉�

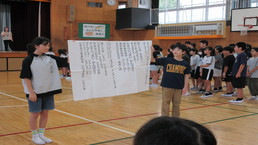

�@�{���A�U�N�����O�p���w�Z�̂U�N���ƌ𗬉���s���܂����B����́A�����A�g�̈�Ƃ��Ċ�悵�����̂ŁA��䐼���w�Z�ɐi�w����O�ɁA�݂��̊�Ɩ��O��m�荇���A���S���Ē��w�Z�����̃X�^�[�g����悤�ɂ��邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B

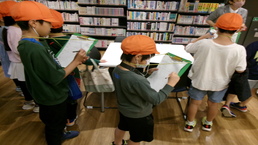

�@�O�p���̊F���{�Z�̈�قɓ����Ă���ƁA�܂��}�����̂͐������U�N���̂��������Ȕ���ł����B���̏u�ԁA�̈�ق̋�C���ӂ��Ƃ��炬�A�q�ǂ������̕\��ɂ����R�ƏΊ炪�L����܂����B����̌𗬉�ōs�����u�X�g�b�v�v�u�ҏb����ɍs������v�u�V�������݁v�u�W�����P����ԁv�̂S�̃Q�[���́A���ׂĖ{�Z�̂U�N������悵�A�i�s�������̂ł��B������v�����Ȃ���A�ǂ�����Ίy����ł��炦�邩���l�����������̂ł��B�u�ҏb����ɍs������v�ŃO���[�v�ɂȂ����ۂɂ́A���ȏЉ�n�܂�A���߂ĉ�F�B�Ƃ������ɑł�������l�q�������܂����B�u�V�������݁v�ł́A���ƎO�p���w�Z�̍Z���搶���W�����P���ɎQ�����A�q�ǂ������ƈꏏ�ɑ傢�ɐ���オ��܂����B�����ăQ�[���I����ɂ́A�{�Z�U�N������O�p���̊F����ցA�T�v���C�Y�̎��胁�_�����v���[���g���܂����B��ЂƂɐS�̂����������b�Z�[�W���Y�����Ă���A������O�p���̎q�ǂ������̕\��ς��Ɩ��邭�Ȃ�܂����B�𗬉�̍Ō�ɂ́A���Z�̑�\�������犴�z�����\����܂����B�u�������ɗ���Ƃ��͏����ْ��������ǁA�̈�قɓ����Ă���Ί�Ō}���Ă���Ă��ꂵ�������ł��v�u���O���o�����āA�F�B���ł��Ă悩�����ł��v�ǂ���̌��t�ɂ��A�����̎��Ԃ��q�ǂ������ɂƂ��đ�Ȉ���ɂȂ������Ƃ��`����Ă��܂����B

�@����̌𗬂�ʂ��āA��Z�̎q�ǂ������̋����͂����Ək�܂�܂����B���w�Z�ōĉ���Ƃ��A�����̏Ί炪�����Ɣw���������Ă���邱�Ƃł��傤�B���ꂩ����A�q�ǂ������̈��S�Ɛ����ɂȂ���A�g���ɂ��Ă����܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�{���A�U�N�����O�p���w�Z�̂U�N���ƌ𗬉���s���܂����B����́A�����A�g�̈�Ƃ��Ċ�悵�����̂ŁA��䐼���w�Z�ɐi�w����O�ɁA�݂��̊�Ɩ��O��m�荇���A���S���Ē��w�Z�����̃X�^�[�g����悤�ɂ��邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B

�@�O�p���̊F���{�Z�̈�قɓ����Ă���ƁA�܂��}�����̂͐������U�N���̂��������Ȕ���ł����B���̏u�ԁA�̈�ق̋�C���ӂ��Ƃ��炬�A�q�ǂ������̕\��ɂ����R�ƏΊ炪�L����܂����B����̌𗬉�ōs�����u�X�g�b�v�v�u�ҏb����ɍs������v�u�V�������݁v�u�W�����P����ԁv�̂S�̃Q�[���́A���ׂĖ{�Z�̂U�N������悵�A�i�s�������̂ł��B������v�����Ȃ���A�ǂ�����Ίy����ł��炦�邩���l�����������̂ł��B�u�ҏb����ɍs������v�ŃO���[�v�ɂȂ����ۂɂ́A���ȏЉ�n�܂�A���߂ĉ�F�B�Ƃ������ɑł�������l�q�������܂����B�u�V�������݁v�ł́A���ƎO�p���w�Z�̍Z���搶���W�����P���ɎQ�����A�q�ǂ������ƈꏏ�ɑ傢�ɐ���オ��܂����B�����ăQ�[���I����ɂ́A�{�Z�U�N������O�p���̊F����ցA�T�v���C�Y�̎��胁�_�����v���[���g���܂����B��ЂƂɐS�̂����������b�Z�[�W���Y�����Ă���A������O�p���̎q�ǂ������̕\��ς��Ɩ��邭�Ȃ�܂����B�𗬉�̍Ō�ɂ́A���Z�̑�\�������犴�z�����\����܂����B�u�������ɗ���Ƃ��͏����ْ��������ǁA�̈�قɓ����Ă���Ί�Ō}���Ă���Ă��ꂵ�������ł��v�u���O���o�����āA�F�B���ł��Ă悩�����ł��v�ǂ���̌��t�ɂ��A�����̎��Ԃ��q�ǂ������ɂƂ��đ�Ȉ���ɂȂ������Ƃ��`����Ă��܂����B

�@����̌𗬂�ʂ��āA��Z�̎q�ǂ������̋����͂����Ək�܂�܂����B���w�Z�ōĉ���Ƃ��A�����̏Ί炪�����Ɣw���������Ă���邱�Ƃł��傤�B���ꂩ����A�q�ǂ������̈��S�Ɛ����ɂȂ���A�g���ɂ��Ă����܂��B

�P�Q���P�X���i���j�@�Z�O�w�K�i�����c�Ɓj�E���v���L�^��

�@�N�����O�F���ɂ��� �����c�ƏZ�� �֍Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�O�x�V�c�̗��j�ƕ����ɐG����Ȋw�т̏�ł��B�����c�Ƃ́A�]�ˎ���Ɍ��Ă�ꂽ�ƍl�����銝���������̖��ƂŁA�̂̕�炵�����̂܂܊�������M�d�Ȍ����ł��B�q�ǂ������́A�u��˂��琅�����ݏグ��v�u�����ʼn^�ԁv�u������S���ŕ����Ă݂�v�Ƃ������̌���ʂ��āA�����̐l�X���ǂ̂悤�ɐ������Ă����̂��Ŋ����Ă��܂����B�܂��A���Ă��̉Ƃ� ���q�����J����Ă��� ���������������Ƃ���A�q�ǂ������͎��������� “�搶��” �� “���k��” �����߁A�y�����͋[���Ƃ��s���܂����B�搶���̎q�͓��X�ƁA����̎q�������M�S�Ƀ��������Ȃ���Q�����A�ƂĂ��[�������w�тƂȂ�܂����B

�@�T�N���ƂU�N���������� ���v���L�^�� �ɒ��킵�܂����B����̂˂炢�̂ЂƂ́A�U�N��������Ō�����p����A�T�N�����w�т邱�ƁB���ʂƂ��āA�����̎q�ǂ������� ����܂łň�ԗǂ��L�^ ���o���A�撣�肪��������ƌ`�ɂȂ�܂����B�L�^���ɂ́A�݂��Ɋ��z��`��������ʂ�����A�U�N���F�u�T�N�����v������葬�������v�u���܂Ŏ��v���͌������������ǁA��������������ɍD���ɂȂ�܂����v�T�N���F�u�U�N���͂���ς葬�������v�Ƃ�������������܂����B�w�N�������Ă��݂��Ɏh�����A�w�Ԏp�ɁA�q�ǂ������̐��������߂Ċ����܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�N�����O�F���ɂ��� �����c�ƏZ�� �֍Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�O�x�V�c�̗��j�ƕ����ɐG����Ȋw�т̏�ł��B�����c�Ƃ́A�]�ˎ���Ɍ��Ă�ꂽ�ƍl�����銝���������̖��ƂŁA�̂̕�炵�����̂܂܊�������M�d�Ȍ����ł��B�q�ǂ������́A�u��˂��琅�����ݏグ��v�u�����ʼn^�ԁv�u������S���ŕ����Ă݂�v�Ƃ������̌���ʂ��āA�����̐l�X���ǂ̂悤�ɐ������Ă����̂��Ŋ����Ă��܂����B�܂��A���Ă��̉Ƃ� ���q�����J����Ă��� ���������������Ƃ���A�q�ǂ������͎��������� “�搶��” �� “���k��” �����߁A�y�����͋[���Ƃ��s���܂����B�搶���̎q�͓��X�ƁA����̎q�������M�S�Ƀ��������Ȃ���Q�����A�ƂĂ��[�������w�тƂȂ�܂����B

�@�T�N���ƂU�N���������� ���v���L�^�� �ɒ��킵�܂����B����̂˂炢�̂ЂƂ́A�U�N��������Ō�����p����A�T�N�����w�т邱�ƁB���ʂƂ��āA�����̎q�ǂ������� ����܂łň�ԗǂ��L�^ ���o���A�撣�肪��������ƌ`�ɂȂ�܂����B�L�^���ɂ́A�݂��Ɋ��z��`��������ʂ�����A�U�N���F�u�T�N�����v������葬�������v�u���܂Ŏ��v���͌������������ǁA��������������ɍD���ɂȂ�܂����v�T�N���F�u�U�N���͂���ς葬�������v�Ƃ�������������܂����B�w�N�������Ă��݂��Ɏh�����A�w�Ԏp�ɁA�q�ǂ������̐��������߂Ċ����܂����B

�P�Q���P�W���i�j�����^�C���E�\�[�V�����X�L���g���[�j���O

�@2�w���Ō�́u�����^�C���v���s���܂����B�������������ł������A�q�ǂ������͌��C�����ς��ɍZ��ŗV�сA�h�b�W�{�[���𒆐S�Ɋ������܂����B���ɕ����Ȃ��Ί�Ɛ��������n��A�w�N���z�������ԂƂ��J��[�߂鎞�ԂƂȂ�܂����B

�@4�N���̋����ł͋��ȒS�C���ɂ��w�т��i�߂��Ă��܂��B�{�Z�ł͓����E���ȁE�Љ���������Ȃ�����Ƃ��s���A���ꂼ��̒S�C����含���������Ďw�����Ă��܂��B�����́A1�g�S�C��2�g�Ń\�[�V�����X�L���g���[�j���O�����{���܂����B�e�[�}�́u�{������߂�ɂ�…�v�B�O���[�v���ƂɈӌ����o�������A���j�[�N�ŐS���܂�A�C�f�A�����܂�܂����B �u�����C�ɉ������ē���B����ς胊���b�N�X�ł��邵�A�������̂͂����C������B�v �u�Ǐ�������B�Ǐ��͐S��������������B�v �q�ǂ������̔��z�ɂ́A�����Ȃ�̍H�v�Ɛ����ɍ��������m�b���������܂��B�{����ǂ����������l���邱�Ƃ́A�S�̐����ɂȂ����Ȋw�тł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@2�w���Ō�́u�����^�C���v���s���܂����B�������������ł������A�q�ǂ������͌��C�����ς��ɍZ��ŗV�сA�h�b�W�{�[���𒆐S�Ɋ������܂����B���ɕ����Ȃ��Ί�Ɛ��������n��A�w�N���z�������ԂƂ��J��[�߂鎞�ԂƂȂ�܂����B

�@4�N���̋����ł͋��ȒS�C���ɂ��w�т��i�߂��Ă��܂��B�{�Z�ł͓����E���ȁE�Љ���������Ȃ�����Ƃ��s���A���ꂼ��̒S�C����含���������Ďw�����Ă��܂��B�����́A1�g�S�C��2�g�Ń\�[�V�����X�L���g���[�j���O�����{���܂����B�e�[�}�́u�{������߂�ɂ�…�v�B�O���[�v���ƂɈӌ����o�������A���j�[�N�ŐS���܂�A�C�f�A�����܂�܂����B �u�����C�ɉ������ē���B����ς胊���b�N�X�ł��邵�A�������̂͂����C������B�v �u�Ǐ�������B�Ǐ��͐S��������������B�v �q�ǂ������̔��z�ɂ́A�����Ȃ�̍H�v�Ɛ����ɍ��������m�b���������܂��B�{����ǂ����������l���邱�Ƃ́A�S�̐����ɂȂ����Ȋw�тł��B

�P�Q���P�V���i���j�ӏ܂̎��ԁE�u�[�����b�J�[�ŃW���O���x���E�������E���ƎQ��

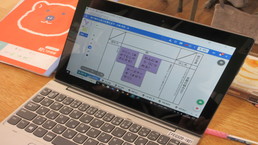

�@1�N���̐}�H�ł́A�u�͂��Ƃ͂������݂��킹�āv�̍�i���������A�ӏ܂̎��Ԃ������܂����B�^�u���b�g�����p���ăX�N�[���^�N�g�ɗF�B�̍�i�̂悢�Ƃ�����L�q���A�݂��̍H�v�┭�z��F�ߍ����p�������܂����B��i��ʂ��āA�q�ǂ������̖L���Ȋ������P���Ă��܂����B

�@ 4�N���̉��y�ł́A�J���t���ȓ���̑Ŋy��u�u�[�����b�J�[�v���g���āu�W���O���x���v�����t���܂����B�����̈Ⴂ�Ńh���~�t�@�\���V�h�̉����o��y����A�����A�̂ɒ@���đt�ł܂��B�����̉����ӎ����A�������Ȃ���ԈႦ�Ȃ��悤�ɏW�����ĉ��t���Ă��܂����B

�@�������œ������炨���b�ɂȂ��Ă���K���A�����͌͂ꂩ���Ă����w�`�}�I�����ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B�w�Z�̊��𐮂��Ă��������A�q�ǂ��������C�����悭�߂�����悤�ɂ��Ă������邱�ƂɁA�S���犴�ӂ������܂��B

�@ �w�����̂��߉����ƂȂ��Ă���2�N1�g�̎��ƎQ�ςƍ��k����A�{�������ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ͍���u�~�������ς��v�ł����B�~��\�����t���q�ǂ������͂��������Ĕ��\���Ă��܂����B�q�ǂ��������W�����Ď��g�ޗl�q���`����Ă��܂����B�����̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A������������Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@1�N���̐}�H�ł́A�u�͂��Ƃ͂������݂��킹�āv�̍�i���������A�ӏ܂̎��Ԃ������܂����B�^�u���b�g�����p���ăX�N�[���^�N�g�ɗF�B�̍�i�̂悢�Ƃ�����L�q���A�݂��̍H�v�┭�z��F�ߍ����p�������܂����B��i��ʂ��āA�q�ǂ������̖L���Ȋ������P���Ă��܂����B

�@ 4�N���̉��y�ł́A�J���t���ȓ���̑Ŋy��u�u�[�����b�J�[�v���g���āu�W���O���x���v�����t���܂����B�����̈Ⴂ�Ńh���~�t�@�\���V�h�̉����o��y����A�����A�̂ɒ@���đt�ł܂��B�����̉����ӎ����A�������Ȃ���ԈႦ�Ȃ��悤�ɏW�����ĉ��t���Ă��܂����B

�@�������œ������炨���b�ɂȂ��Ă���K���A�����͌͂ꂩ���Ă����w�`�}�I�����ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B�w�Z�̊��𐮂��Ă��������A�q�ǂ��������C�����悭�߂�����悤�ɂ��Ă������邱�ƂɁA�S���犴�ӂ������܂��B

�@ �w�����̂��߉����ƂȂ��Ă���2�N1�g�̎��ƎQ�ςƍ��k����A�{�������ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ͍���u�~�������ς��v�ł����B�~��\�����t���q�ǂ������͂��������Ĕ��\���Ă��܂����B�q�ǂ��������W�����Ď��g�ޗl�q���`����Ă��܂����B�����̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A������������Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@ �@

�@�P�Q���P�U���i�j���y����i����Ă�ڂ��̃T���^�N���[�X�j

�@�����́A���y����J����܂����B�Ȃ́u��Ă�ڂ��̃T���^�N���[�X�v�B���͈�C�ɃN���X�}�X���[�h�ɕ�܂�܂����B�X�e�[�W�ɂ́A�U�N�����T���^�N���[�X�A�N���X�}�X�c���[�A�Ⴞ��܁A�g�i�J�C�̒�����݂�g�ɂ܂Ƃ��o��B�q�ǂ������̏Ί�Ɣ���ŁA�����牷�������͋C���L����܂����B�U�N���̍H�v�ƌ��C�����ς��̉��o���A��������ɐ���グ�Ă���܂����B

�@����̎��g�݂́u���Y�������v�B��w�N�A���w�N�A���w�N�A�����Đ搶�������ꂼ��قȂ郊�Y����S�����A�S�̂ň�̃��Y���A���T���u�������グ�܂����B�d�Ȃ荇�������܂�ő傫�ȍ��t�̂悤�ɋ����A�����Ă��邾���ŐS���e�ފy�����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B

�@�i�s�߂����y��C�̐搶�́A������܂ŃN���X�}�X�d�l�B�ׂ₩�ȐS�z�肪�A�q�ǂ������̋C����������ɍ��߂Ă���܂����B���y�̗͂ň�l�ЂƂ肪�Ȃ���A�G�߂������Ȃ���Ί�����킷���ԂɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����́A���y����J����܂����B�Ȃ́u��Ă�ڂ��̃T���^�N���[�X�v�B���͈�C�ɃN���X�}�X���[�h�ɕ�܂�܂����B�X�e�[�W�ɂ́A�U�N�����T���^�N���[�X�A�N���X�}�X�c���[�A�Ⴞ��܁A�g�i�J�C�̒�����݂�g�ɂ܂Ƃ��o��B�q�ǂ������̏Ί�Ɣ���ŁA�����牷�������͋C���L����܂����B�U�N���̍H�v�ƌ��C�����ς��̉��o���A��������ɐ���グ�Ă���܂����B

�@����̎��g�݂́u���Y�������v�B��w�N�A���w�N�A���w�N�A�����Đ搶�������ꂼ��قȂ郊�Y����S�����A�S�̂ň�̃��Y���A���T���u�������グ�܂����B�d�Ȃ荇�������܂�ő傫�ȍ��t�̂悤�ɋ����A�����Ă��邾���ŐS���e�ފy�����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B

�@�i�s�߂����y��C�̐搶�́A������܂ŃN���X�}�X�d�l�B�ׂ₩�ȐS�z�肪�A�q�ǂ������̋C����������ɍ��߂Ă���܂����B���y�̗͂ň�l�ЂƂ肪�Ȃ���A�G�߂������Ȃ���Ί�����킷���ԂɂȂ�܂����B

�P�Q���P�T���i���j�̈璩��E�V�����^�u���b�g�E�E�����f�r���[

�@�~�̐���̉��A�̈璩����s���܂����B�w�������������Q�N�P�g�̎q�ǂ����������C�ɓo�Z���A�v���Ԃ�ɑS�Z������Ă̎��{�ƂȂ�܂����B���y�ɍ��킹�āA�E�����q�ǂ��������ꏏ�ɑ���A������S�n�悢���Y���ƏΊ炪�L����܂����B

�@�Q�N�P�g�ɂ͑Җ]�̐V�����^�u���b�g���͂��܂����B����C�̐搶���珉���ݒ�̕��@�������Ă��������A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B�V�����@����Ɉ����p�����ƂĂ���ۓI�ŁA���ꂩ��̊w�тɑ傫�Ȋ��҂������܂��B

�@ �S���Ԗڂɂ́A�Z�������y�̎��Ƃ�S�����܂����B�q�ǂ������́u�[�₯���₯�v���ʼn̂��グ�A���̔������̐���E�����̐搶���ɂ��͂��܂����B�̎��̏�i�ɂ҂�����ƍ����������ɁA�搶���������X���Ă�������A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͏��߂Ă�“�E�����f�r���[”�ƂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�~�̐���̉��A�̈璩����s���܂����B�w�������������Q�N�P�g�̎q�ǂ����������C�ɓo�Z���A�v���Ԃ�ɑS�Z������Ă̎��{�ƂȂ�܂����B���y�ɍ��킹�āA�E�����q�ǂ��������ꏏ�ɑ���A������S�n�悢���Y���ƏΊ炪�L����܂����B

�@�Q�N�P�g�ɂ͑Җ]�̐V�����^�u���b�g���͂��܂����B����C�̐搶���珉���ݒ�̕��@�������Ă��������A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B�V�����@����Ɉ����p�����ƂĂ���ۓI�ŁA���ꂩ��̊w�тɑ傫�Ȋ��҂������܂��B

�@ �S���Ԗڂɂ́A�Z�������y�̎��Ƃ�S�����܂����B�q�ǂ������́u�[�₯���₯�v���ʼn̂��グ�A���̔������̐���E�����̐搶���ɂ��͂��܂����B�̎��̏�i�ɂ҂�����ƍ����������ɁA�搶���������X���Ă�������A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͏��߂Ă�“�E�����f�r���[”�ƂȂ�܂����B

�P�Q���P�Q���i���j�ؔʼn�E�͂��Ƃ͂������݂��킹��

�@�S�N���́A�}�H�ŏ��߂Ėؔʼn�ɒ��킵�܂����B�������łɃC���N������Ƃ��ɂ́A�F�����Ƌ��͂��Ȃ���A�ނ炪�Ȃ��悤�ɍH�v���܂����B�C���N���������Ƃ���Ɠ���Ȃ��Ƃ���̃o�����X���ƂĂ����Ɏd�オ��A����������i�ɂ͈�l�ЂƂ�̎v������������\��Ă��܂��B

�@�P�N���́A��������̔����g���č�i�Â���ɒ��킵�܂����B�u���`�ł��Ȃ��A���`�ł��Ȃ��v�Ǝ��s���낵�Ȃ���A����g�ݍ��킹�Č`���l���܂��B�������̂ɂ���̂��A�̂���̂ɂ���̂�…�݂�Ȉꐶ�����ɍH�v���Ă��܂����B�������y���݂ł��B

�@

�@

�@

�@

�@�S�N���́A�}�H�ŏ��߂Ėؔʼn�ɒ��킵�܂����B�������łɃC���N������Ƃ��ɂ́A�F�����Ƌ��͂��Ȃ���A�ނ炪�Ȃ��悤�ɍH�v���܂����B�C���N���������Ƃ���Ɠ���Ȃ��Ƃ���̃o�����X���ƂĂ����Ɏd�オ��A����������i�ɂ͈�l�ЂƂ�̎v������������\��Ă��܂��B

�@�P�N���́A��������̔����g���č�i�Â���ɒ��킵�܂����B�u���`�ł��Ȃ��A���`�ł��Ȃ��v�Ǝ��s���낵�Ȃ���A����g�ݍ��킹�Č`���l���܂��B�������̂ɂ���̂��A�̂���̂ɂ���̂�…�݂�Ȉꐶ�����ɍH�v���Ă��܂����B�������y���݂ł��B

�P�Q���P�P���i�j �ɂ����ψ��i�w�Z���c��ψ��j�ɂ�銿����t�E�N���X�}�X����

�@�����V�������A�ɂ����ψ��i�w�Z�^�c���c��ψ��j�̊F���܂��A��������̏W����t�̏��������Ă��������܂����B�����̎�g�͍��N�x���߂Ăł��B�o�Z���Ă����q�������͎��X�ƕ�������n���A�ɂ����ψ�����Ɏ���Ă��������܂����B���ɂ͂��Ƒ��Ŏ���邲�ƒ������A�w�т��ƒ낮��݂ʼn������Ă��������Ă���p�ɁA�w�Z�Ƃ��Ă���ϐS���������܂����B

�@����ɁA�ɂ�����c�̑O��ɂ́A���~���ɃN���X�}�X�̏���t�������Ă��������܂����B�g�i�J�C�╗�D����������c��܂��A��̌��������ȂǁA���N�x���߂Ă̎�g�ł��B�ɂ����E���ӂ�����T���^����d�l�ɂȂ�܂����B�������������ޏ��~���ɁA�����ȕ��͋C��͂��Ă�������A�q�����������~����ʂ邽�тɁu�������I�v�u���肪�Ƃ��������܂��v�̐����������܂����B���N�x�ٓ����Ă����E���̒��ɂ��u�i�w�Z�^�c���c��ψ��̕����j�����܂ł��Ă�������w�Z�͌������ƂȂ��I�v�Ɗ������Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����V�������A�ɂ����ψ��i�w�Z�^�c���c��ψ��j�̊F���܂��A��������̏W����t�̏��������Ă��������܂����B�����̎�g�͍��N�x���߂Ăł��B�o�Z���Ă����q�������͎��X�ƕ�������n���A�ɂ����ψ�����Ɏ���Ă��������܂����B���ɂ͂��Ƒ��Ŏ���邲�ƒ������A�w�т��ƒ낮��݂ʼn������Ă��������Ă���p�ɁA�w�Z�Ƃ��Ă���ϐS���������܂����B

�@����ɁA�ɂ�����c�̑O��ɂ́A���~���ɃN���X�}�X�̏���t�������Ă��������܂����B�g�i�J�C�╗�D����������c��܂��A��̌��������ȂǁA���N�x���߂Ă̎�g�ł��B�ɂ����E���ӂ�����T���^����d�l�ɂȂ�܂����B�������������ޏ��~���ɁA�����ȕ��͋C��͂��Ă�������A�q�����������~����ʂ邽�тɁu�������I�v�u���肪�Ƃ��������܂��v�̐����������܂����B���N�x�ٓ����Ă����E���̒��ɂ��u�i�w�Z�^�c���c��ψ��̕����j�����܂ł��Ă�������w�Z�͌������ƂȂ��I�v�Ɗ������Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�P�Q���P�O���i���j�������̓��E�E��̌��̃X�^�[�g�E�݂���̔��E���ƎQ��

�@�����́u�������̓��v�B������n��̊F����ƈꏏ�ɁA���C�Ȑ��ł������^�����s���܂����B��������3���ԁA���w�����E��̌��Ƃ��Ė{�Z�̐E���̈���ƂȂ�A�����ɎQ�����܂��B���������������^���ɂ������A�q�������̒��ɂ́u�ǂ����Ă���́H�v�Ɛe�����ɐ���������p�������܂����B�n��Ɗw�Z�A�����Đ�������𗬂����R�ɐ��܂���ʂɒ�����ق�����ł����B

�@ �݂���̖̖L��Ɣ̔��w�K �Z�n���݂̂���̖͍��N���L��ł��B���w���̎q�������͎Z���̊w�K�����˂āA�E���Ɍ����Ĕ̔��������s���܂����B��`�W��R����͎���̊Ŕ��f���A���C�����ς��ɌĂэ��݂����Ă��܂����B�w�тƎ��H�����т����f���炵���̌��ƂȂ�܂����B

�@ ������2�N����5�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B2�N���̓^�O���O�r�[�ɒ���B���ԂƋ��͂��Ȃ��瑖����p�ɁA�����̗͋����������܂����B5�N���͍���œ`�L��ǂ݁A�����̐������ɂ��čl����w�K�����܂����B��Ȃ�����������̃A���p���}���̋��ނ�ʂ��āA������S���[���Ƃ炦�悤�Ƃ��Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����́u�������̓��v�B������n��̊F����ƈꏏ�ɁA���C�Ȑ��ł������^�����s���܂����B��������3���ԁA���w�����E��̌��Ƃ��Ė{�Z�̐E���̈���ƂȂ�A�����ɎQ�����܂��B���������������^���ɂ������A�q�������̒��ɂ́u�ǂ����Ă���́H�v�Ɛe�����ɐ���������p�������܂����B�n��Ɗw�Z�A�����Đ�������𗬂����R�ɐ��܂���ʂɒ�����ق�����ł����B

�@ �݂���̖̖L��Ɣ̔��w�K �Z�n���݂̂���̖͍��N���L��ł��B���w���̎q�������͎Z���̊w�K�����˂āA�E���Ɍ����Ĕ̔��������s���܂����B��`�W��R����͎���̊Ŕ��f���A���C�����ς��ɌĂэ��݂����Ă��܂����B�w�тƎ��H�����т����f���炵���̌��ƂȂ�܂����B

�@ ������2�N����5�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B2�N���̓^�O���O�r�[�ɒ���B���ԂƋ��͂��Ȃ��瑖����p�ɁA�����̗͋����������܂����B5�N���͍���œ`�L��ǂ݁A�����̐������ɂ��čl����w�K�����܂����B��Ȃ�����������̃A���p���}���̋��ނ�ʂ��āA������S���[���Ƃ炦�悤�Ƃ��Ă��܂����B

�P�Q���X���i�j�@��������i�ψ���\�j�E�d������ׁE���ƎQ�ρi�S�E�U�N���j

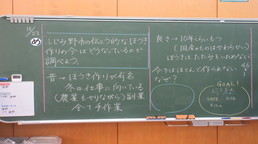

�@�ی������ψ���̔��\������܂����B�ψ���̎d���Љ�ɑ����A�u���N�ɉ߂������߂ɑ�Ȃ��Ɓv�ɂ��āA�킩��₷���b���Ă���܂����B���Ɏ��̌��N�Ɋւ�����g�݂ł́A�����̎��×���A�������݂����J�����_�[�ɐF���ʂꂽ�q�ǂ������̔��\������A�݂�Ȃ̈ӎ��������ƍ��܂�܂����B���\�̍Ō�ɂ́u�̂̎��u���V�͖̔�łł��Ă����H�v�Ƃ�����×�N�C�Y�ő吷��オ��I�y�����w�тȂ���A���N�̑���������鎞�ԂɂȂ�܂����B

�@�R�N���̎Z���u�d������ׁv�ł́A�S�C�̐搶����̓V�����g���āA�g�߂Ȃ��̂̏d�����ׂ銈�������܂����B�u�ǂ��炪�ǂꂾ���d�����v�𐔒l�ŕ\�����@���l���Ȃ���A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B

�@�S�N���̎��ƎQ�ς́A�����I�Ȋw�K�̎��ԁB�u���E�̂��낢��ȍ���m�낤�I�v�`��㖜�����琢�E��m�낤�`�Ƃ����e�[�}�ŁA�^�u���b�g�����p���Ȃ���O���[�v���Ƃɒ��ׂ����Ƃ\���܂����B�����Ƃ̕�������F���Љ��q�ǂ������̎p�ɁA�ی�҂̊F����������ÁX�ł����B

�@�U�N���̎��ƎQ�ς́A�q�ǂ����������E�^�c�E�i������ׂĒS������u�~�j�^����v�I�ʓ����蕨�����ȂǁA�y�������Z�ő吷��オ��B�蕨�����ł́u���K�l�������Ă���l�v�u�㒅�𒅂Ă���l�v�u�Z�Z����v�u�Z�Z�搶�v�Ȃǂ̂��肪�o����A��Ă����l�Ǝ���Ȃ��ŃS�[������p�ɁA�Ί炪���ӂ�܂����B���ʔ��\�ł́A�q�ǂ������ȏ�ɕی�҂̊F�����ł����̂���ۓI�ł����B

�@

�@

�@�ی������ψ���̔��\������܂����B�ψ���̎d���Љ�ɑ����A�u���N�ɉ߂������߂ɑ�Ȃ��Ɓv�ɂ��āA�킩��₷���b���Ă���܂����B���Ɏ��̌��N�Ɋւ�����g�݂ł́A�����̎��×���A�������݂����J�����_�[�ɐF���ʂꂽ�q�ǂ������̔��\������A�݂�Ȃ̈ӎ��������ƍ��܂�܂����B���\�̍Ō�ɂ́u�̂̎��u���V�͖̔�łł��Ă����H�v�Ƃ�����×�N�C�Y�ő吷��オ��I�y�����w�тȂ���A���N�̑���������鎞�ԂɂȂ�܂����B

�@�R�N���̎Z���u�d������ׁv�ł́A�S�C�̐搶����̓V�����g���āA�g�߂Ȃ��̂̏d�����ׂ銈�������܂����B�u�ǂ��炪�ǂꂾ���d�����v�𐔒l�ŕ\�����@���l���Ȃ���A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B

�@�S�N���̎��ƎQ�ς́A�����I�Ȋw�K�̎��ԁB�u���E�̂��낢��ȍ���m�낤�I�v�`��㖜�����琢�E��m�낤�`�Ƃ����e�[�}�ŁA�^�u���b�g�����p���Ȃ���O���[�v���Ƃɒ��ׂ����Ƃ\���܂����B�����Ƃ̕�������F���Љ��q�ǂ������̎p�ɁA�ی�҂̊F����������ÁX�ł����B

�@�U�N���̎��ƎQ�ς́A�q�ǂ����������E�^�c�E�i������ׂĒS������u�~�j�^����v�I�ʓ����蕨�����ȂǁA�y�������Z�ő吷��オ��B�蕨�����ł́u���K�l�������Ă���l�v�u�㒅�𒅂Ă���l�v�u�Z�Z����v�u�Z�Z�搶�v�Ȃǂ̂��肪�o����A��Ă����l�Ǝ���Ȃ��ŃS�[������p�ɁA�Ί炪���ӂ�܂����B���ʔ��\�ł́A�q�ǂ������ȏ�ɕی�҂̊F�����ł����̂���ۓI�ł����B

�P�Q���W���i���j�@�����\����K�E�Â��앶

�@������̎��ƎQ�ςɌ����āA�Q�N���͐����Ȃ́u������v�Œ��ׂ����Ƃ�͑����ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B

�O���[�v���ƂɍH�v���Â炵�����\���������ŁA�Z���t�̗��K�ɂ��M�������Ă��܂��B���Ȃ��Ă���F�B�̕����A�݂�Ȃŋ��͂��Đ������킹��p���ƂĂ����������ł��B�����́A�q�ǂ������̈ꐶ�����Ȕ��\�����Ђ������������I

�@����X�L���̎��ԂɑS�Z�Ŏ��g��ł���u�Â��앶�v�ł́A����́u���A�����������肪�Ƃ���…�v�Ƃ����e�[�}�ŏ����܂����B�Ƒ��A�s�����y��ł����b�ɂȂ���H�搶�A�S�C�̐搶�A�F�B�ȂǁA�q�ǂ������͂�������̊��ӂ̋C���������t�ɂ��Ă��܂��B�ǂ�ł���ƁA�q�ǂ������̗D������v����肪�`����Ă��āA�ƂĂ��������C�����ɂȂ�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@������̎��ƎQ�ςɌ����āA�Q�N���͐����Ȃ́u������v�Œ��ׂ����Ƃ�͑����ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B

�O���[�v���ƂɍH�v���Â炵�����\���������ŁA�Z���t�̗��K�ɂ��M�������Ă��܂��B���Ȃ��Ă���F�B�̕����A�݂�Ȃŋ��͂��Đ������킹��p���ƂĂ����������ł��B�����́A�q�ǂ������̈ꐶ�����Ȕ��\�����Ђ������������I

�@����X�L���̎��ԂɑS�Z�Ŏ��g��ł���u�Â��앶�v�ł́A����́u���A�����������肪�Ƃ���…�v�Ƃ����e�[�}�ŏ����܂����B�Ƒ��A�s�����y��ł����b�ɂȂ���H�搶�A�S�C�̐搶�A�F�B�ȂǁA�q�ǂ������͂�������̊��ӂ̋C���������t�ɂ��Ă��܂��B�ǂ�ł���ƁA�q�ǂ������̗D������v����肪�`����Ă��āA�ƂĂ��������C�����ɂȂ�܂��B

�P�Q���T���i���j���ƎQ�ρE���یケ�ǂ�����

�@���w���Łu���N��ۂ��߂̎�v�ɂ��Ă̎��ƎQ�ς�����܂����B�܂��A�q�ǂ������̓��[�N�V�[�g�Ɂu��̂ǂ��ɂ悲�ꂪ���₷�����v���L���B�w���܂̂܂��A�e�w�̕t�����ȂǁA���i�ӎ����ɂ��������ɉ��ꂪ�c��₷�����Ƃ��m�F���Ȃ���A�����̎����������ώ@���Ă��܂����B���ɁA��`�F�b�J�[����ɂ��Ď����J�n�ł��B�Q�ςɗ����Ă����ی�҂̊F���܂ɂ��̌����Ă��������܂����B�`�F�b�J�[��������ԂŁA�����ǂ�����̂ł����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁu�����Ă��邩��v�Ȃ̂��u�`�F�b�J�[�����邩��v�Ȃ̂��A�O����ɐ���Ă��܂����B���̌�A���ꃉ�C�g�̉��Ɏ���������ƁA�c���������Č����܂����B�܂̊Ԃ���ȂǁA�ӊO�ȏꏊ�ɉ��ꂪ�c���Ă��邱�Ƃ�������A�����̐����オ��܂����B

�@��������̕��@���m�F���A�u���肢�J�������v�̉̂ɍ��킹�āA������x���̊m�F�J�ɍs���܂����B����̎��Ƃ�ʂ��āA��́u�����̏K���v�ł͂Ȃ��A���������̐l�̌��N������ȍs���ł��邱�Ƃ����߂Ď������܂����B�ی�҂̊F���܂ɂ����Q�����������A�q�ǂ������ƈꏏ�Ɋw�т�[�߂�ꂽ���Ƃ��������v���܂��B

�@�����̕��یケ�ǂ������́A�����w�@��w�̊w���R�������S�ƂȂ��āA�̈�قŃQ�[�����s���܂����B�u�i���W�����P���v��R�[���ⓛ���Q�̃`�[���̕�����āA�|������A���Ă���Ƃ���Q�[���ŁA��ϐ���オ��܂����B�y�������Ȃ̂ŁA�����v�킸�Q�����܂����B�q�������͊w�������ɂ������芵��āA���[��������Ċy�����V�т܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���w���Łu���N��ۂ��߂̎�v�ɂ��Ă̎��ƎQ�ς�����܂����B�܂��A�q�ǂ������̓��[�N�V�[�g�Ɂu��̂ǂ��ɂ悲�ꂪ���₷�����v���L���B�w���܂̂܂��A�e�w�̕t�����ȂǁA���i�ӎ����ɂ��������ɉ��ꂪ�c��₷�����Ƃ��m�F���Ȃ���A�����̎����������ώ@���Ă��܂����B���ɁA��`�F�b�J�[����ɂ��Ď����J�n�ł��B�Q�ςɗ����Ă����ی�҂̊F���܂ɂ��̌����Ă��������܂����B�`�F�b�J�[��������ԂŁA�����ǂ�����̂ł����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁu�����Ă��邩��v�Ȃ̂��u�`�F�b�J�[�����邩��v�Ȃ̂��A�O����ɐ���Ă��܂����B���̌�A���ꃉ�C�g�̉��Ɏ���������ƁA�c���������Č����܂����B�܂̊Ԃ���ȂǁA�ӊO�ȏꏊ�ɉ��ꂪ�c���Ă��邱�Ƃ�������A�����̐����オ��܂����B

�@��������̕��@���m�F���A�u���肢�J�������v�̉̂ɍ��킹�āA������x���̊m�F�J�ɍs���܂����B����̎��Ƃ�ʂ��āA��́u�����̏K���v�ł͂Ȃ��A���������̐l�̌��N������ȍs���ł��邱�Ƃ����߂Ď������܂����B�ی�҂̊F���܂ɂ����Q�����������A�q�ǂ������ƈꏏ�Ɋw�т�[�߂�ꂽ���Ƃ��������v���܂��B

�@�����̕��یケ�ǂ������́A�����w�@��w�̊w���R�������S�ƂȂ��āA�̈�قŃQ�[�����s���܂����B�u�i���W�����P���v��R�[���ⓛ���Q�̃`�[���̕�����āA�|������A���Ă���Ƃ���Q�[���ŁA��ϐ���オ��܂����B�y�������Ȃ̂ŁA�����v�킸�Q�����܂����B�q�������͊w�������ɂ������芵��āA���[��������Ċy�����V�т܂����B

�P�Q���S���i�j�u�b�N�g�[�N�E�������炢�����ǂ�Ȓ�

�@�}�����̓����ɂ́A�}���x����������Ă����������܂莆�̌f���ƃN���X�}�X�p�̖{�̏Љ����ł��܂��B�}���x�������A�P�N���Ɍ����ău�b�N�g�[�N�����Ă��������܂����B�Љ�ꂽ�{�́w���Ԃ�]�E�x�Ɓw�R���Ƃ����x�̂Q���B�ǂ�����q�ǂ������̐S�������ƈ������镨��ŁA�����Ă���P�N���͖ڂ��P�����Ȃ��炨�b�̐��E�ɓ��荞��ł��܂����B�u�b�N�g�[�N�̂��ƁA�u�]�E�̎p���ς���Ă����̂��������납�����ł��B�v�Ɗ��z���\�����Ă��܂����B�����ʂ��āA�z���͂⊴����܂�Ă����l�q���ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�u�������炢�����A�ǂ�Ȓ��v �}�H�̎��Ƃł́A�T�N�����u����Ȓ����������炢���ȁv�Ƃ����e�[�}�ō�i�Â���Ɏ��g�݂܂����B�q�ǂ������̔��z�͎��R�Ń��j�[�N�B�����̐��E��A�݂�Ȃ��Ί�ɂȂ��L��A���R�ƒ��a�������ȂǁA�������ς��̊G������������т܂����B��i�����Ă���ƁA�q�ǂ������������ɕ`�����z�̎Љ���_�Ԍ�����悤�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�}�����̓����ɂ́A�}���x����������Ă����������܂莆�̌f���ƃN���X�}�X�p�̖{�̏Љ����ł��܂��B�}���x�������A�P�N���Ɍ����ău�b�N�g�[�N�����Ă��������܂����B�Љ�ꂽ�{�́w���Ԃ�]�E�x�Ɓw�R���Ƃ����x�̂Q���B�ǂ�����q�ǂ������̐S�������ƈ������镨��ŁA�����Ă���P�N���͖ڂ��P�����Ȃ��炨�b�̐��E�ɓ��荞��ł��܂����B�u�b�N�g�[�N�̂��ƁA�u�]�E�̎p���ς���Ă����̂��������납�����ł��B�v�Ɗ��z���\�����Ă��܂����B�����ʂ��āA�z���͂⊴����܂�Ă����l�q���ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�u�������炢�����A�ǂ�Ȓ��v �}�H�̎��Ƃł́A�T�N�����u����Ȓ����������炢���ȁv�Ƃ����e�[�}�ō�i�Â���Ɏ��g�݂܂����B�q�ǂ������̔��z�͎��R�Ń��j�[�N�B�����̐��E��A�݂�Ȃ��Ί�ɂȂ��L��A���R�ƒ��a�������ȂǁA�������ς��̊G������������т܂����B��i�����Ă���ƁA�q�ǂ������������ɕ`�����z�̎Љ���_�Ԍ�����悤�ł����B

�P�Q���R���i���j�Љ�Ȍ��w�i����c�����E�Ȋw�Z�p�فj

�@�U�N�����Љ�Ȍ��w�� ����c���� �� �Ȋw�Z�p�� �ɍs���Ă��܂����B�����ł́A�g�t���ƂĂ����ꂢ�ŁA�H�̌i�F���y���݂Ȃ���̈ړ��ƂȂ�܂����B

�@�w�Z�����P���Ԃœ����B�ԑ����犯���X��������茩�w���A���̒����������邱�Ƃ��ł��܂����B����c�����ł� �O�c�@ �����w�B�V�c�É��̂�������A�ߑ���{�̊�b��z���� �_�ޏ��E��G�d�M�E�ɓ����� �̓��������邱�Ƃ��ł��܂����B���i�e���r�Ō��Ă����c����ԋ߂Ō����A�q�ǂ������́u�{���ɂ����Řb���������s���Ă���I�v�Ɗ������Ă��܂����B

�@�Ȋw�Z�p�قł́A���Ƃ̕�������Ă��������������������ٓ���H�ׂ���A�ǂ��ƂɊٓ���T�����܂����B����ȃV���{���ʂ̒��ɓ�������A�n�k�̗h���̌�������A��C�C��ł�����ƁA�Ȋw�̕s�v�c��̊��B�T�K�܂ł���L���ٓ��ŁA�S���͉�肫��Ȃ������q�����܂������A�ǂ̔ǂ��y�������Ɋ������Ă��܂����B���v�����Ȃ���W�����Ԃ����ȂǁA���������ōl���čs������p�ɁA�q�ǂ������̐����������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�U�N�����Љ�Ȍ��w�� ����c���� �� �Ȋw�Z�p�� �ɍs���Ă��܂����B�����ł́A�g�t���ƂĂ����ꂢ�ŁA�H�̌i�F���y���݂Ȃ���̈ړ��ƂȂ�܂����B

�@�w�Z�����P���Ԃœ����B�ԑ����犯���X��������茩�w���A���̒����������邱�Ƃ��ł��܂����B����c�����ł� �O�c�@ �����w�B�V�c�É��̂�������A�ߑ���{�̊�b��z���� �_�ޏ��E��G�d�M�E�ɓ����� �̓��������邱�Ƃ��ł��܂����B���i�e���r�Ō��Ă����c����ԋ߂Ō����A�q�ǂ������́u�{���ɂ����Řb���������s���Ă���I�v�Ɗ������Ă��܂����B

�@�Ȋw�Z�p�قł́A���Ƃ̕�������Ă��������������������ٓ���H�ׂ���A�ǂ��ƂɊٓ���T�����܂����B����ȃV���{���ʂ̒��ɓ�������A�n�k�̗h���̌�������A��C�C��ł�����ƁA�Ȋw�̕s�v�c��̊��B�T�K�܂ł���L���ٓ��ŁA�S���͉�肫��Ȃ������q�����܂������A�ǂ̔ǂ��y�������Ɋ������Ă��܂����B���v�����Ȃ���W�����Ԃ����ȂǁA���������ōl���čs������p�ɁA�q�ǂ������̐����������܂����B

�P�Q���Q���i�j�@���̂̂������܂肩���E�ی����O�̌f��

�@�S�N�������ȂŁu���̂̂������܂���v�̎��������܂����B�����C���N���g���Đ������߂�ƁA����s���N�ւƐF���ς���Ă����܂��B���̗l�q���q�ǂ������͂�������ώ@���A�u�ǂ�����ς��n�߂�̂��ȁv�u�ǂ����Ă���Ȃӂ��ɍL����낤�v�ƁA��������̋C�Â����m�[�g�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂����B������ʂ��āA�M�̓`�����ɂ��čl���Ă��܂����B�@

�@�ی����O�̌f�����P�Q���炵���͗l�ւ��B�N���X�}�X�c���[�̏���ɂ͔ԍ������Ă��āA���ɂ͂������u����Ă��܂��B�����������āA���̔ԍ��̏�����߂���ƁA�����ɂ́u���炾�v��u������v�Ɋւ��郁�b�Z�[�W���B�q�ǂ������͊y���݂Ȃ���A���N��S�̑���ɂ��Ċw��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�S�N�������ȂŁu���̂̂������܂���v�̎��������܂����B�����C���N���g���Đ������߂�ƁA����s���N�ւƐF���ς���Ă����܂��B���̗l�q���q�ǂ������͂�������ώ@���A�u�ǂ�����ς��n�߂�̂��ȁv�u�ǂ����Ă���Ȃӂ��ɍL����낤�v�ƁA��������̋C�Â����m�[�g�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂����B������ʂ��āA�M�̓`�����ɂ��čl���Ă��܂����B�@

�@�ی����O�̌f�����P�Q���炵���͗l�ւ��B�N���X�}�X�c���[�̏���ɂ͔ԍ������Ă��āA���ɂ͂������u����Ă��܂��B�����������āA���̔ԍ��̏�����߂���ƁA�����ɂ́u���炾�v��u������v�Ɋւ��郁�b�Z�[�W���B�q�ǂ������͊y���݂Ȃ���A���N��S�̑���ɂ��Ċw��ł��܂����B

�P�Q���P���i���j�������ߗ��K�E�u���߂��v�̓~���E���[�X�̊���

�@�S�N���́A���߂Ă̏������ߗ��K�ɒ��킵�܂����B���N�̌��t�́u���悤�v�B�R�N���܂ł͂��ׂĂЂ炪�Ȃł������A����͈ꕶ������������A������l�т���ۂł��B�̂т̂тƑ傫�ȕ����ŏ����p�ɁA�q�ǂ������̐����������܂����B�M�𗧂Ăď������Ƃ͂܂��ۑ�ł����A���ꂩ��̗��K�ł���ɏ�B���Ă������Ƃł��傤�B

�@ �Q�K�M�������[�ɂ���J���́u���߂��v�́A�ŋߐH�~�������ĐS�z���Ă��܂������A�~���̏����������悤�ł��B���ɓ~���ɓ���A���N�R���܂ł��x�݂ł��B�t�ɂ܂����C�Ȏp�������Ă����̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@ ���j���ɂ��܂��������n�����Q�N���́A���̌ナ�[�X�Â���Ɏ��g�݂܂����B�����͏�������s���A�����t�𗘗p������A����玝���Ă����N���X�}�X�p�̏�����������肵�āA���L���ȍ�i���������܂����B���R�̌b�݂Ǝq�ǂ������̍H�v�����킳��A�ƂĂ��f�G�ȃ��[�X�ɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�S�N���́A���߂Ă̏������ߗ��K�ɒ��킵�܂����B���N�̌��t�́u���悤�v�B�R�N���܂ł͂��ׂĂЂ炪�Ȃł������A����͈ꕶ������������A������l�т���ۂł��B�̂т̂тƑ傫�ȕ����ŏ����p�ɁA�q�ǂ������̐����������܂����B�M�𗧂Ăď������Ƃ͂܂��ۑ�ł����A���ꂩ��̗��K�ł���ɏ�B���Ă������Ƃł��傤�B

�@ �Q�K�M�������[�ɂ���J���́u���߂��v�́A�ŋߐH�~�������ĐS�z���Ă��܂������A�~���̏����������悤�ł��B���ɓ~���ɓ���A���N�R���܂ł��x�݂ł��B�t�ɂ܂����C�Ȏp�������Ă����̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@ ���j���ɂ��܂��������n�����Q�N���́A���̌ナ�[�X�Â���Ɏ��g�݂܂����B�����͏�������s���A�����t�𗘗p������A����玝���Ă����N���X�}�X�p�̏�����������肵�āA���L���ȍ�i���������܂����B���R�̌b�݂Ǝq�ǂ������̍H�v�����킳��A�ƂĂ��f�G�ȃ��[�X�ɂȂ�܂����B

�P�P���Q�W���i���j�ǂݕ������E�������K�E���܂����̎��n�ƃ��[�X�Â���

�@ �R�N�����P�N���ɓǂݕ����������܂����B�͂��߂͏����ْ����Ă����R�N���ł������A�P�N���̂��߂ɂ�����蒚�J�ɓǂ�ł��܂����B�P�N���́A����̖ʔ�����ʂɏ�����A�g�����o���Ă�������ƁA�ƂĂ��y�������ł����B�ǂޑ������������A�݂��ɐS���ʂ��������ԂɂȂ�܂����B

�@ �T�N���́A���͂�Ƃ݂���������܂����B�K���X��Ő������͂�͏��߂Ă̒���B���Ă����͂�ɕς���Ă����l�q�������ƒ��߂�q�����܂����B�Ή���������A���������ł��Ă��܂���ʂ�����܂������A���������Ő��������͂�͊i�ʂ̖��������悤�ł��B�݂�������o�`����������o�Ă��āA�ƂĂ����ɂł��܂����B���̌�̋��H�����H����q�������A�H�~�����ł��̂����������ł��B

�@�Q�N���̐����Ȃł́A��Ă����܂��������n���܂����B���N�͖L��ŁA�傫�Ȃ��܂�������������ł��܂����B���n�ɍ��킹�āA����g���ă��[�X�Â���ɂ�����B�P�N���̂Ƃ��ɃA�T�K�I�̂�Ń��[�X��������o�����������A�F�B�Ƌ��͂��Ċۂ��`�𐮂��Ă��܂����B�H�̎���������Ȃ���A��d���̊y���������키���Ƃ��ł��܂����B

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �R�N�����P�N���ɓǂݕ����������܂����B�͂��߂͏����ْ����Ă����R�N���ł������A�P�N���̂��߂ɂ�����蒚�J�ɓǂ�ł��܂����B�P�N���́A����̖ʔ�����ʂɏ�����A�g�����o���Ă�������ƁA�ƂĂ��y�������ł����B�ǂޑ������������A�݂��ɐS���ʂ��������ԂɂȂ�܂����B

�@ �T�N���́A���͂�Ƃ݂���������܂����B�K���X��Ő������͂�͏��߂Ă̒���B���Ă����͂�ɕς���Ă����l�q�������ƒ��߂�q�����܂����B�Ή���������A���������ł��Ă��܂���ʂ�����܂������A���������Ő��������͂�͊i�ʂ̖��������悤�ł��B�݂�������o�`����������o�Ă��āA�ƂĂ����ɂł��܂����B���̌�̋��H�����H����q�������A�H�~�����ł��̂����������ł��B

�@�Q�N���̐����Ȃł́A��Ă����܂��������n���܂����B���N�͖L��ŁA�傫�Ȃ��܂�������������ł��܂����B���n�ɍ��킹�āA����g���ă��[�X�Â���ɂ�����B�P�N���̂Ƃ��ɃA�T�K�I�̂�Ń��[�X��������o�����������A�F�B�Ƌ��͂��Ċۂ��`�𐮂��Ă��܂����B�H�̎���������Ȃ���A��d���̊y���������키���Ƃ��ł��܂����B

�@

�@�P�P���Q�V���i�j�������ւ̊��ӁE�S�������܂�a����

�@�������A�n���H����AK��������ӂ̗����t�J�ɑ|�����Ă��������܂����B�����̂悤�Ɋw�Z�̊������ɂ��s�͂��������A�q���������C�����悭�w�ׂ�����x���Ă��������Ă��邱�ƂɁA�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B

�@���āA�����ɂȂ�܂����A�{���a�������}���܂����B�����A�q���������o�Z����O�ɋ�����K�₵�Ă��܂����A�����U�N���̋����ɓ���ƁA���ɂ͂��������ȃ��b�Z�[�W��������Ă��܂����B�S�C�ɘb���Ɓu�q���������l�������Ƃł��v�Ƃ̂��ƁB�v�����ɂ��ӂꂽ�S�����ɋ����M���Ȃ�܂����B�o�Z�̍Ō�ɂ���Ă����ǒ���M����A�U�N���S���������Ă��ꂽ���莆���܂Ƃ߂����q�����܂����B�v�������Ȃ����蕨�ɋ����A���������ς��ɂȂ�܂����B���ꂾ���ł��\���Ɋ������Ă����̂ł����AM����u�x�����_�����Ă��������v�Ɛ����������A�U��Ԃ�Ɓ\�\�U�N���S�����x�����_�ɕ��сA�͑��������ς��ɏ����ꂽ���b�Z�[�W���f���Ă���Ă����̂ł��B�傫�ȕ����Łu���a�������߂łƂ��������܂��I�v�Ə����ꂽ���̃��b�Z�[�W�ɁA�v�킸�܂����ڂꂻ���ɂȂ�܂����B�����āA�傫�Ȑ��Ńn�b�s�[�o�[�X�f�[�̉̂��̂��Ă��ꂽ�̂ł��B����Ɂu���H���ꏏ�ɐH�ׂ܂��傤�v�ƗU���Ă��������A���߂ĂU�N���Ɠ��������݂͂܂����B�q�������ƏΊ�����킵�Ȃ���H�ׂ鋋�H�́A�����ȏ�ɂ��������������܂����B����ƕ����ψ���H���ˑR�A�u�����͍Z���搶�̒a�����ł��B�n�b�s�[�o�[�X�f�[���̂��܂��傤�v�ƁA�����ŌĂт����Ă���܂����B�����ƂƂ��ɁA�S�Z�̎q���������̂��Ă����T�v���C�Y�ɁA�p���������Ɗ����������荬����A�Y����Ȃ��u�ԂƂȂ�܂����B�U�N�������łȂ��A���̊w�N�������������̂��莆��A�C�`���E�̗t���ς̃v���[���g�����������܂����B�q�������̗D�����ɕ�܂�A�S����K��������������ł����B���߂āA�q�������̎v�����Ɖ������Ɋ��ӂ��܂��B���肪�Ƃ��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�������A�n���H����AK��������ӂ̗����t�J�ɑ|�����Ă��������܂����B�����̂悤�Ɋw�Z�̊������ɂ��s�͂��������A�q���������C�����悭�w�ׂ�����x���Ă��������Ă��邱�ƂɁA�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B

�@���āA�����ɂȂ�܂����A�{���a�������}���܂����B�����A�q���������o�Z����O�ɋ�����K�₵�Ă��܂����A�����U�N���̋����ɓ���ƁA���ɂ͂��������ȃ��b�Z�[�W��������Ă��܂����B�S�C�ɘb���Ɓu�q���������l�������Ƃł��v�Ƃ̂��ƁB�v�����ɂ��ӂꂽ�S�����ɋ����M���Ȃ�܂����B�o�Z�̍Ō�ɂ���Ă����ǒ���M����A�U�N���S���������Ă��ꂽ���莆���܂Ƃ߂����q�����܂����B�v�������Ȃ����蕨�ɋ����A���������ς��ɂȂ�܂����B���ꂾ���ł��\���Ɋ������Ă����̂ł����AM����u�x�����_�����Ă��������v�Ɛ����������A�U��Ԃ�Ɓ\�\�U�N���S�����x�����_�ɕ��сA�͑��������ς��ɏ����ꂽ���b�Z�[�W���f���Ă���Ă����̂ł��B�傫�ȕ����Łu���a�������߂łƂ��������܂��I�v�Ə����ꂽ���̃��b�Z�[�W�ɁA�v�킸�܂����ڂꂻ���ɂȂ�܂����B�����āA�傫�Ȑ��Ńn�b�s�[�o�[�X�f�[�̉̂��̂��Ă��ꂽ�̂ł��B����Ɂu���H���ꏏ�ɐH�ׂ܂��傤�v�ƗU���Ă��������A���߂ĂU�N���Ɠ��������݂͂܂����B�q�������ƏΊ�����킵�Ȃ���H�ׂ鋋�H�́A�����ȏ�ɂ��������������܂����B����ƕ����ψ���H���ˑR�A�u�����͍Z���搶�̒a�����ł��B�n�b�s�[�o�[�X�f�[���̂��܂��傤�v�ƁA�����ŌĂт����Ă���܂����B�����ƂƂ��ɁA�S�Z�̎q���������̂��Ă����T�v���C�Y�ɁA�p���������Ɗ����������荬����A�Y����Ȃ��u�ԂƂȂ�܂����B�U�N�������łȂ��A���̊w�N�������������̂��莆��A�C�`���E�̗t���ς̃v���[���g�����������܂����B�q�������̗D�����ɕ�܂�A�S����K��������������ł����B���߂āA�q�������̎v�����Ɖ������Ɋ��ӂ��܂��B���肪�Ƃ��B

�P�P���Q�U���i���j���h�����w

�@�{���A3�N�����Z�O�w�K�Ƃ��� ���ԓ������h�� ��K�₵�܂����B ���h�����̊F���܂́A���w���ɂ��o���̉\��������ْ����̒��ŁA�q�������ɂƂĂ����J�ɐ��������Ă��������܂����B

�@�q�������͐^���ȕ\��Řb���A�m�[�g�ɍׂ������������Ȃ���w�т�[�߂Ă��܂����B���h�Ԃ̓��������w�����Ă�����������A���ۂɏ��h���ɂӂꂳ���Ă�����������ƁA���i�͂Ȃ��Ȃ��̌��ł��Ȃ��M�d�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B����ɁA���h�������R�ƕ��ԕ�����A�����̕��X���x�e���邨�����������Ă��������A���h���̈���̗l�q��g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���w��ʂ��āA�q�������́u�������猵�����P���𑱂��A�������d���̑�ς��v�Ŋ���������悤�ł��B���h�����̊F���܂̎g�����Ɠw�͂ɐG��A�q�������̐S�ɂ͑傫�Ȋw�тƑ��h�̋C�������萶���܂����B

�@�Ō�ɁA���̂悤�ȋM�d�ȋ@������������� ���ԓ������h���̊F���܂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�{���A3�N�����Z�O�w�K�Ƃ��� ���ԓ������h�� ��K�₵�܂����B ���h�����̊F���܂́A���w���ɂ��o���̉\��������ْ����̒��ŁA�q�������ɂƂĂ����J�ɐ��������Ă��������܂����B

�@�q�������͐^���ȕ\��Řb���A�m�[�g�ɍׂ������������Ȃ���w�т�[�߂Ă��܂����B���h�Ԃ̓��������w�����Ă�����������A���ۂɏ��h���ɂӂꂳ���Ă�����������ƁA���i�͂Ȃ��Ȃ��̌��ł��Ȃ��M�d�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B����ɁA���h�������R�ƕ��ԕ�����A�����̕��X���x�e���邨�����������Ă��������A���h���̈���̗l�q��g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���w��ʂ��āA�q�������́u�������猵�����P���𑱂��A�������d���̑�ς��v�Ŋ���������悤�ł��B���h�����̊F���܂̎g�����Ɠw�͂ɐG��A�q�������̐S�ɂ͑傫�Ȋw�тƑ��h�̋C�������萶���܂����B

�@�Ō�ɁA���̂悤�ȋM�d�ȋ@������������� ���ԓ������h���̊F���܂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�P�P���Q�T���i���j�������K�E��������

�@ �{���A�U�N�����ƒ�Ȃ̎��ƂŁu��Ŗ�T���_�v�Ɓu�W���[�}���|�e�g�v�ɒ��킵�܂����B �O���[�v���Ƃɖ����S���A�s�[���[�ŃW���K�C���̔���ނ��q�A�L���x�c��ɂ�����Đ�q�ȂǁA���ꂼ�ꂪ�ӔC�������Ď��g�݂܂����B�����|�������Ȃ��狦�͂��A�P�K���Ȃ����S�ɐi�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�o���オ���������͍ʂ���������A�������Q�B�q�ǂ������́u���������I�v�ƏΊ炢���ς��Ŏ��H���A�喞���̎��ԂƂȂ�܂����B������ʂ��āA���ԂƋ��͂��邱�Ƃ̑�����w�Ԏp���ƂĂ���ۓI�ł����B�h�{���@���w�����鍡��搶�ɂ������b�ɂȂ�܂����B

�@�T���Ԗڂɂ́A���N�x�Ō�̌������Ƃ��S�N�P�g�ōs���܂����B�{�Z�ł́u�����v���Ƃ������e�[�}�Ɍf���A�S�C���͂��ߊw�N�E�u���b�N�̐搶���̎x�����Ȃ���A���̍������ƂÂ���Ɏ��g��ł��܂��B�{���̎��Ƃł́A�w���҂̋g�c�搶����u��l���������Ƃ��ł��Ȃ����������Ȃ��v�u�S�C�������e�[�}���q�ǂ������̈ӗ~�����������Ă���v�ƁA��������̂��ق߂̌��t�����������܂����B�q�ǂ������������̎v����l���͂ɕ\���͂𒅎��ɐL���Ă��邱�Ƃ��A���߂Ď����ł��鎞�ԂƂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �{���A�U�N�����ƒ�Ȃ̎��ƂŁu��Ŗ�T���_�v�Ɓu�W���[�}���|�e�g�v�ɒ��킵�܂����B �O���[�v���Ƃɖ����S���A�s�[���[�ŃW���K�C���̔���ނ��q�A�L���x�c��ɂ�����Đ�q�ȂǁA���ꂼ�ꂪ�ӔC�������Ď��g�݂܂����B�����|�������Ȃ��狦�͂��A�P�K���Ȃ����S�ɐi�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�o���オ���������͍ʂ���������A�������Q�B�q�ǂ������́u���������I�v�ƏΊ炢���ς��Ŏ��H���A�喞���̎��ԂƂȂ�܂����B������ʂ��āA���ԂƋ��͂��邱�Ƃ̑�����w�Ԏp���ƂĂ���ۓI�ł����B�h�{���@���w�����鍡��搶�ɂ������b�ɂȂ�܂����B

�@�T���Ԗڂɂ́A���N�x�Ō�̌������Ƃ��S�N�P�g�ōs���܂����B�{�Z�ł́u�����v���Ƃ������e�[�}�Ɍf���A�S�C���͂��ߊw�N�E�u���b�N�̐搶���̎x�����Ȃ���A���̍������ƂÂ���Ɏ��g��ł��܂��B�{���̎��Ƃł́A�w���҂̋g�c�搶����u��l���������Ƃ��ł��Ȃ����������Ȃ��v�u�S�C�������e�[�}���q�ǂ������̈ӗ~�����������Ă���v�ƁA��������̂��ق߂̌��t�����������܂����B�q�ǂ������������̎v����l���͂ɕ\���͂𒅎��ɐL���Ă��邱�Ƃ��A���߂Ď����ł��鎞�ԂƂȂ�܂����B

�P�P���Q�P���i���j�s�����y��E���[�X���

�@�����A4�N1�g�̍��ɂ͂���Ȍ��t��������Ă��܂����B

�@�u�s�����y��A�{�Ԃł��B�����Q�x�Ƃ��̃����o�[�Łw���b�g�C�b�g�S�[�x�w�����ȗE�C�x��t�ł邱�Ƃ͂���܂���B�S�ЂƂɂǂ��ǂ��Ƃ��Ђ�߂��Ă��悤�I�v

�@���̌��t�����ɁA4�N���̎q�ǂ������͈�l��l�������̗͂��o����A�w���҂̐搶���������茩�߂Ȃ���A�S�����킹�đf�G�ȉ��t���I���܂����B�O���̗��K�ł́A���t�����������Ȃ��ʂ�����܂����B�������A�����ےS����O����́u����̖���A���������K���Ă����v�Ƙb���Ă���A���̓w�͂��{�Ԃł�������Ɛ����܂����B�e���|��ۂ��A�S�̂��x����p�͂ƂĂ��������������ł��B�u�����ȗE�C�v�ł́A�O�t����Ȃ̐��E�ɓ��荞�݁A�w���ҁE�����E���t����ɂȂ��āA�������̐����������邱�Ƃ��ł��܂����B���ɍL���������̃n�[���j�[�́A�܂���“�S���ЂƂ�”�Ƃ������t�ǂ���ł����B

�@����A�w�Z�ł�1�N�����A�T�K�I�̂������g���ă��[�X�Â���ɒ��킵�܂����B���{����{�^���A�H�̎��A�킽�Ȃǂ�����A�����̎v�����`�ɂ�����i�����т܂����B�ǂ�����L���ŁA���Ă��邾���ŐS���������Ȃ�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����A4�N1�g�̍��ɂ͂���Ȍ��t��������Ă��܂����B

�@�u�s�����y��A�{�Ԃł��B�����Q�x�Ƃ��̃����o�[�Łw���b�g�C�b�g�S�[�x�w�����ȗE�C�x��t�ł邱�Ƃ͂���܂���B�S�ЂƂɂǂ��ǂ��Ƃ��Ђ�߂��Ă��悤�I�v

�@���̌��t�����ɁA4�N���̎q�ǂ������͈�l��l�������̗͂��o����A�w���҂̐搶���������茩�߂Ȃ���A�S�����킹�đf�G�ȉ��t���I���܂����B�O���̗��K�ł́A���t�����������Ȃ��ʂ�����܂����B�������A�����ےS����O����́u����̖���A���������K���Ă����v�Ƙb���Ă���A���̓w�͂��{�Ԃł�������Ɛ����܂����B�e���|��ۂ��A�S�̂��x����p�͂ƂĂ��������������ł��B�u�����ȗE�C�v�ł́A�O�t����Ȃ̐��E�ɓ��荞�݁A�w���ҁE�����E���t����ɂȂ��āA�������̐����������邱�Ƃ��ł��܂����B���ɍL���������̃n�[���j�[�́A�܂���“�S���ЂƂ�”�Ƃ������t�ǂ���ł����B

�@����A�w�Z�ł�1�N�����A�T�K�I�̂������g���ă��[�X�Â���ɒ��킵�܂����B���{����{�^���A�H�̎��A�킽�Ȃǂ�����A�����̎v�����`�ɂ�����i�����т܂����B�ǂ�����L���ŁA���Ă��邾���ŐS���������Ȃ�܂��B

�P�P���Q�O���i�j�y��^�т��肪�Ƃ��E�}�����C�x���g�u�������������v�E�̗͌�����ƌ�����

�@�����͂��悢��s�����y��B�S�N�����S�����߂ė��K���Ă������ʂ\���܂��B���̏����̂��߂ɁA�T�N�����y��^�т���`���Ă���܂����B�u���N�̉��y����v���o���ˁv�Ƙb���Ȃ���A�Ί�Ŋy����^�Ԏp�ɁA�w�N�����������Ȃ���������܂����B���肪�Ƃ��A�T�N���I

�@�}�����ł͊y������悪�n�܂��Ă��܂��B�}�����ɉB��Ă��邨�����P�O������ƁA�{���P������錔�����炦�܂��B�}���x��������̃A�C�f�B�A�ŁA�q�������̓Ǐ��ʂ������������Ă��܂��B�V�ѐS�Ɗw�т����т����f�G�Ȏ��g�݂ł��B�����͂������Q�b�g�����P�N�����B�e�B�݂�ȑf�G�ȏΊ�ł����B

�@�{�Z�����ɁA�s�������w�Z�̑̈��C�̐搶�����W�܂�A���ƌ�����s���܂����B�R�N�Q�g�ł́A�}�b�g�^���́u�����|����]�v�ɒ���B�����̗��Z�҂̑O�ł��A�q�������͂����ʂ胊���b�N�X���āA�̂т̂тƊ������܂����B��̐ݒ肪�K�ɍs���A�搶���������������̕]�������������܂����B����ɁA�q���������m�ł̕]��������A�݂��Ɋw�э����p�������܂����B���ꂩ������Ə��ɂȂ��ƐM���Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�P�P���Q�O���i�j

�@�����͂��悢��s�����y��B�S�N�����S�����߂ė��K���Ă������ʂ\���܂��B���̏����̂��߂ɁA�T�N�����y��^�т���`���Ă���܂����B�u���N�̉��y����v���o���ˁv�Ƙb���Ȃ���A�Ί�Ŋy����^�Ԏp�ɁA�w�N�����������Ȃ���������܂����B���肪�Ƃ��A�T�N���I

�@�}�����ł͊y������悪�n�܂��Ă��܂��B�}�����ɉB��Ă��邨�����P�O������ƁA�{���P������錔�����炦�܂��B�}���x��������̃A�C�f�B�A�ŁA�q�������̓Ǐ��ʂ������������Ă��܂��B�V�ѐS�Ɗw�т����т����f�G�Ȏ��g�݂ł��B�����͂������Q�b�g�����P�N�����B�e�B�݂�ȑf�G�ȏΊ�ł����B

�@�{�Z�����ɁA�s�������w�Z�̑̈��C�̐搶�����W�܂�A���ƌ�����s���܂����B�R�N�Q�g�ł́A�}�b�g�^���́u�����|����]�v�ɒ���B�����̗��Z�҂̑O�ł��A�q�������͂����ʂ胊���b�N�X���āA�̂т̂тƊ������܂����B��̐ݒ肪�K�ɍs���A�搶���������������̕]�������������܂����B����ɁA�q���������m�ł̕]��������A�݂��Ɋw�э����p�������܂����B���ꂩ������Ə��ɂȂ��ƐM���Ă��܂��B

�P�P���Q�O���i�j

�P�P���P�X���i���j�@���T���E���߂Ă̏�������

�@�Q�N���������Ȃ̊w�K�Ƃ��āu���T���v�ɏo�����܂����B�q�ǂ������͂U�̃O���[�v�ɕ�����A�X�[�p�[�E���S������E�c�t���E�ۈ牀�E�ԉ�����E�d�C�������K�₵�܂����B�w�Z�����c�̕ی�҂̊F�l�Ɍ��������肢���܂����B�q�ǂ����������S���ĒT���ɏW���ł����̂́A�ی�҂̊F�l�̉����������͂̂������ł��B�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@�T����ł́A�q�ǂ��������ϋɓI�Ɏ�������Ă��܂����B�X�[�p�[�ł́u�����Ă����������ȕi���������������ł���ˁv�Ƌ����A���S������ł́u����ނ̖�������Ă��܂����H�v�ƓX��̕��ɐq�˂Ă��܂����B�܂��A���S�����A�p�p�}�}�����V���b�v�Ƃ��ĂT�����������Ă��邱�Ƃ�m��A���������Ă����ی�҂̕��������ÁX�ł����B�ۈ牀��K�₵���q�ǂ������́A�u��l�ɂȂ��Ď����̎q�ǂ����ł�����A���̕ۈ牀�ɒʂ킹�����v�Ɩ����̂��Ƃ܂Ō��A�w�т̒����疲���L���Ă��܂����B�ԉ�����ł͐F�Ƃ�ǂ�̉ԂɐS��D���A�d�C������ł͕�炵���x����Ɠd�̍H�v�ɖڂ��P�����Ă��܂����B�c�t���ł͉��������̌��C�Ȑ��Ɍ}�����A�搶���̉������ۈ�̗l�q��m�邱�Ƃ��ł��܂����B�q�ǂ������͒n��̕��X�̓�����H�v�Ŋ����A���̖��͂��Ĕ������邱�Ƃ��ł��܂����B���S�Ɋw�Z�֖߂�A���T�����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B2�N���́A�����Ȃ̊w�K�Łu���T���v�ɏo�����܂����B���S�̌����ɂ͊w�Z�����c�A�ی�҂̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B

�@�R�N�����A���߂Ắu�������߁v�ɒ��킵�܂����B���͓��ʊ������ł��B��N�ɑ����A�����T�[�N���Ŋ�������Ă��鍂����������x�������������܂����B�q�ǂ������́A�����Ȃ�M�����̂ł͂Ȃ��A�����̑������w�т܂����B�V�����̕~�����A�ڂ����̈������A�M�̎������A�����Ă���{�̒u�����܂ŁA��ЂƂ��J�ɋ����Ă��������܂����B���߂Ă̑̌��ɋْ����Ȃ�����A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g�݂܂����B�M���^�Ԃ��тɁu�������NJy�����v�u�����Ə��ɂȂ肽���v�Ɛ����オ��܂����B�w�т̊�т��L�����Ă����܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���������Ȃ̊w�K�Ƃ��āu���T���v�ɏo�����܂����B�q�ǂ������͂U�̃O���[�v�ɕ�����A�X�[�p�[�E���S������E�c�t���E�ۈ牀�E�ԉ�����E�d�C�������K�₵�܂����B�w�Z�����c�̕ی�҂̊F�l�Ɍ��������肢���܂����B�q�ǂ����������S���ĒT���ɏW���ł����̂́A�ی�҂̊F�l�̉����������͂̂������ł��B�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@�T����ł́A�q�ǂ��������ϋɓI�Ɏ�������Ă��܂����B�X�[�p�[�ł́u�����Ă����������ȕi���������������ł���ˁv�Ƌ����A���S������ł́u����ނ̖�������Ă��܂����H�v�ƓX��̕��ɐq�˂Ă��܂����B�܂��A���S�����A�p�p�}�}�����V���b�v�Ƃ��ĂT�����������Ă��邱�Ƃ�m��A���������Ă����ی�҂̕��������ÁX�ł����B�ۈ牀��K�₵���q�ǂ������́A�u��l�ɂȂ��Ď����̎q�ǂ����ł�����A���̕ۈ牀�ɒʂ킹�����v�Ɩ����̂��Ƃ܂Ō��A�w�т̒����疲���L���Ă��܂����B�ԉ�����ł͐F�Ƃ�ǂ�̉ԂɐS��D���A�d�C������ł͕�炵���x����Ɠd�̍H�v�ɖڂ��P�����Ă��܂����B�c�t���ł͉��������̌��C�Ȑ��Ɍ}�����A�搶���̉������ۈ�̗l�q��m�邱�Ƃ��ł��܂����B�q�ǂ������͒n��̕��X�̓�����H�v�Ŋ����A���̖��͂��Ĕ������邱�Ƃ��ł��܂����B���S�Ɋw�Z�֖߂�A���T�����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B2�N���́A�����Ȃ̊w�K�Łu���T���v�ɏo�����܂����B���S�̌����ɂ͊w�Z�����c�A�ی�҂̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B

�@�R�N�����A���߂Ắu�������߁v�ɒ��킵�܂����B���͓��ʊ������ł��B��N�ɑ����A�����T�[�N���Ŋ�������Ă��鍂����������x�������������܂����B�q�ǂ������́A�����Ȃ�M�����̂ł͂Ȃ��A�����̑������w�т܂����B�V�����̕~�����A�ڂ����̈������A�M�̎������A�����Ă���{�̒u�����܂ŁA��ЂƂ��J�ɋ����Ă��������܂����B���߂Ă̑̌��ɋْ����Ȃ�����A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ��g�݂܂����B�M���^�Ԃ��тɁu�������NJy�����v�u�����Ə��ɂȂ肽���v�Ɛ����オ��܂����B�w�т̊�т��L�����Ă����܂����B

�P�P���P�W���i�j�����Ȃ����͂Ɋ��ӁE���Ȏw��

�@���������ŁA�Z���̖X����������g�t���Ă��܂����B�����U�����߂�����A�n���H����������̗����t�J�ɑ|���Ă��������܂����B�����̂悤�Ɋw�Z�̊��𐮂��Ă������邻�̎p�ɁA�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B�o�Z���Ă����R�N����A������u����`���������v�Ǝ���\���o�āA�����t�|�������Ă���܂����B�q�ǂ��������n��̕��̓����ɐG��A���R�Ɂu����������Ă݂����v�Ǝv���邱�Ƃ́A�ƂĂ��f���炵�����Ƃ��Ɗ����܂��B

�@�����͕ی��Z���^�[�̎��ȉq���m�A�Ǘ��h�{�m�̕��ɗ��Ă��������A�U�N����ΏۂɎ��Ȏw�������Ă��������܂����B������h�����߂̎������̎d���A���C��������Ǝ�菜�����߂̍H�v�ɂ��āA���J�ɋ����Ă��������܂����B����ɁA�Y�_������X�|�[�c�h�����N�Ɋ܂܂�鍻���̗ʂɂ��Ă��w�т܂����B�P�{�̈����Ɋ܂܂�鍻���̗ʂ��A������̐ێ�ڈ����Ă��܂����Ƃ�m��A�q�ǂ������͑傫�ȏՌ����Ă��܂����B���i���C�Ȃ�����ł���������A���N�ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ����������悤�ł��B

�@ �n��̕��̉����Ȃ����́A�����Đ��Ƃ̕�����̋M�d�Ȋw�т�ʂ��āA�q�ǂ������́u�����̐������������v�u�l�̖��ɗ���т�m��v�Ƃ�����Ȍo����ς�ł��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���������ŁA�Z���̖X����������g�t���Ă��܂����B�����U�����߂�����A�n���H����������̗����t�J�ɑ|���Ă��������܂����B�����̂悤�Ɋw�Z�̊��𐮂��Ă������邻�̎p�ɁA�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B�o�Z���Ă����R�N����A������u����`���������v�Ǝ���\���o�āA�����t�|�������Ă���܂����B�q�ǂ��������n��̕��̓����ɐG��A���R�Ɂu����������Ă݂����v�Ǝv���邱�Ƃ́A�ƂĂ��f���炵�����Ƃ��Ɗ����܂��B

�@�����͕ی��Z���^�[�̎��ȉq���m�A�Ǘ��h�{�m�̕��ɗ��Ă��������A�U�N����ΏۂɎ��Ȏw�������Ă��������܂����B������h�����߂̎������̎d���A���C��������Ǝ�菜�����߂̍H�v�ɂ��āA���J�ɋ����Ă��������܂����B����ɁA�Y�_������X�|�[�c�h�����N�Ɋ܂܂�鍻���̗ʂɂ��Ă��w�т܂����B�P�{�̈����Ɋ܂܂�鍻���̗ʂ��A������̐ێ�ڈ����Ă��܂����Ƃ�m��A�q�ǂ������͑傫�ȏՌ����Ă��܂����B���i���C�Ȃ�����ł���������A���N�ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ����������悤�ł��B

�@ �n��̕��̉����Ȃ����́A�����Đ��Ƃ̕�����̋M�d�Ȋw�т�ʂ��āA�q�ǂ������́u�����̐������������v�u�l�̖��ɗ���т�m��v�Ƃ�����Ȍo����ς�ł��܂��B

�P�P���P�V���i���j���̂������������ς��E���̊w�K

�@�P�N�������ȁu���̂������������ς��v �Z��ɂ́A�H�̌b�݂�����������܂��B�P�N���͐����Ȃ̊w�K�ŁA�����t��ǂ���W�߂āA���Ă��ȁu����ނ�v������܂����B�Ԃ≩�F�A���F�ƐF�Ƃ�ǂ�̏��肪���сA�ƂĂ����ꂢ�ł��B������������ނ�ɂ̂����q�ǂ������́A���ʂ̏Ί�Łu�Z���搶�A�ʐ^�B���ā`�I�v�Ɛ��������Ă���܂����B�H�̎��R�Ǝq�ǂ������̑n���͂��d�Ȃ荇������i�ɂȂ�܂����B�@�@�@

�@ �Q�N���Z���u���̊w�K�v �Q�N���͎Z���ŋ��̊w�K��i�߂Ă��܂��B�����͂P�g���u�V�̒i�v�A�Q�g���u�W�̒i�v���w�K���Ă��܂����B�P�g�ł́A�オ����A��������A�o�����ƁA���܂��܂ȕ��@�ŌJ��Ԃ����K���A�F�B�ɕ����Ă��炢�Ȃ���ꐶ�����o���Ă��܂����B���ɏo���Ċm���ߍ����Ă���p�ɂق����肵�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�P�N�������ȁu���̂������������ς��v �Z��ɂ́A�H�̌b�݂�����������܂��B�P�N���͐����Ȃ̊w�K�ŁA�����t��ǂ���W�߂āA���Ă��ȁu����ނ�v������܂����B�Ԃ≩�F�A���F�ƐF�Ƃ�ǂ�̏��肪���сA�ƂĂ����ꂢ�ł��B������������ނ�ɂ̂����q�ǂ������́A���ʂ̏Ί�Łu�Z���搶�A�ʐ^�B���ā`�I�v�Ɛ��������Ă���܂����B�H�̎��R�Ǝq�ǂ������̑n���͂��d�Ȃ荇������i�ɂȂ�܂����B�@�@�@

�@ �Q�N���Z���u���̊w�K�v �Q�N���͎Z���ŋ��̊w�K��i�߂Ă��܂��B�����͂P�g���u�V�̒i�v�A�Q�g���u�W�̒i�v���w�K���Ă��܂����B�P�g�ł́A�オ����A��������A�o�����ƁA���܂��܂ȕ��@�ŌJ��Ԃ����K���A�F�B�ɕ����Ă��炢�Ȃ���ꐶ�����o���Ă��܂����B���ɏo���Ċm���ߍ����Ă���p�ɂق����肵�܂����B

�P�P���P�Q���i���j �Z�O�w�K�i���w���j�E�̗͂Â���

�@���₩�Ȑ��V�̂��ƁA�{�����w���͐X�ь����ւƏo�����܂����B���N�x�́A�w�Z����o�����鎙���ƁA�ӂ��ݖ�w�ŏW�����鎙���Ƃɕ�����Ă̊����ł��B�ǂ���̃O���[�v���S�����낢�A���C�����ς��̏Ί�ŏo�����邱�Ƃ��ł��܂����B���R�̒��ł̊w�т�̌����A�q�ǂ������̐S������ɖL���ɂ��Ă���邱�Ƃł��傤�B

�@���y����I�����q�ǂ������́A���ׂ��Ђ��Ȃ��悤�ɑ̗͂Â���ɂ����ł��܂��B�����̍Z��ł́A�}���\���Ɏ��g�ގp�������܂��B����6�N���͓o�Z�シ���ɑ���n�߁A���̐^���Ȏp�����������ɂ��ǂ��h���ƂȂ��Ă���悤�ł��B���X�Ƒ���o���q�ǂ������̎p����A�w�N�����ǂ��e���̍L����������܂��B�U�N�S�C���q�������ƈꏏ�ɂȂ��đ����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@���₩�Ȑ��V�̂��ƁA�{�����w���͐X�ь����ւƏo�����܂����B���N�x�́A�w�Z����o�����鎙���ƁA�ӂ��ݖ�w�ŏW�����鎙���Ƃɕ�����Ă̊����ł��B�ǂ���̃O���[�v���S�����낢�A���C�����ς��̏Ί�ŏo�����邱�Ƃ��ł��܂����B���R�̒��ł̊w�т�̌����A�q�ǂ������̐S������ɖL���ɂ��Ă���邱�Ƃł��傤�B

�@���y����I�����q�ǂ������́A���ׂ��Ђ��Ȃ��悤�ɑ̗͂Â���ɂ����ł��܂��B�����̍Z��ł́A�}���\���Ɏ��g�ގp�������܂��B����6�N���͓o�Z�シ���ɑ���n�߁A���̐^���Ȏp�����������ɂ��ǂ��h���ƂȂ��Ă���悤�ł��B���X�Ƒ���o���q�ǂ������̎p����A�w�N�����ǂ��e���̍L����������܂��B�U�N�S�C���q�������ƈꏏ�ɂȂ��đ����Ă��܂����B

�P�P���P�P���i�j���b����i�����ڕW�j

�@������̈�قɈړ������A�����ł̂��b��������{���܂����B�C���t���G���U���̗��s������邱�ƁA�ړ����Ԃ̒Z�k���ӂ݁A�����ɂ�钩����s���܂����B

�@�����̐����ڕW�́A�u�i��ʼn^�����s���A�̗͂����悤�v�ł��B�u�i��Łv�Ƃ́A�������炷����ʼn^���Ɏ��g�ނ��ƁB�N���Ɍ����Ă��̂ł͂Ȃ��A�u����Ă݂悤�I�v�u�����Ƃ�����Ă݂悤�I�v�Ƃ����C�����ő̂������Ƃ���ł��邱�Ƃ��A�S���E�����b���܂����B�����ł́A�q���������Â��ɂ��b���Ă��܂����B�܂��A�^���ɂ́A���̂R�̗ǂ����Ƃ����邱�Ƃ��q�������ɓ`���܂����B

�@�P�@�̂�����������F��������A���肷�邱�ƂŁA�ؓ���S�x�@�\�������Ȃ�܂��B

�@�Q�@�a�C�ɂȂ�ɂ����Ȃ�F�̗͂����ƁA���ׂȂǂɕ����Ȃ����C�ȑ̂ɂȂ�܂��B

�@�R�@�C���������C�ɂȂ�F�̂����ƁA�S���������肵�āA�O�����ȋC�����ɂȂ�܂��B

���݁A���v���̎�g���n�܂��Ă��܂��B �Z��̃g���b�N��200������ƁA�Z�����ŏ��炦�܂��I �����̃y�[�X�ŁA�R�c�R�c�Ƃ�����Ă���q�������̎p�ɁA�E�������C��������Ă��܂��B�u����Ă݂悤�I�v�Ƃ����C�������A�q�������̑̂ƐS����ĂĂ��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@������̈�قɈړ������A�����ł̂��b��������{���܂����B�C���t���G���U���̗��s������邱�ƁA�ړ����Ԃ̒Z�k���ӂ݁A�����ɂ�钩����s���܂����B

�@�����̐����ڕW�́A�u�i��ʼn^�����s���A�̗͂����悤�v�ł��B�u�i��Łv�Ƃ́A�������炷����ʼn^���Ɏ��g�ނ��ƁB�N���Ɍ����Ă��̂ł͂Ȃ��A�u����Ă݂悤�I�v�u�����Ƃ�����Ă݂悤�I�v�Ƃ����C�����ő̂������Ƃ���ł��邱�Ƃ��A�S���E�����b���܂����B�����ł́A�q���������Â��ɂ��b���Ă��܂����B�܂��A�^���ɂ́A���̂R�̗ǂ����Ƃ����邱�Ƃ��q�������ɓ`���܂����B

�@�P�@�̂�����������F��������A���肷�邱�ƂŁA�ؓ���S�x�@�\�������Ȃ�܂��B

�@�Q�@�a�C�ɂȂ�ɂ����Ȃ�F�̗͂����ƁA���ׂȂǂɕ����Ȃ����C�ȑ̂ɂȂ�܂��B

�@�R�@�C���������C�ɂȂ�F�̂����ƁA�S���������肵�āA�O�����ȋC�����ɂȂ�܂��B

���݁A���v���̎�g���n�܂��Ă��܂��B �Z��̃g���b�N��200������ƁA�Z�����ŏ��炦�܂��I �����̃y�[�X�ŁA�R�c�R�c�Ƃ�����Ă���q�������̎p�ɁA�E�������C��������Ă��܂��B�u����Ă݂悤�I�v�Ƃ����C�������A�q�������̑̂ƐS����ĂĂ��܂��B

�P�P���P�O���i���j�������^���i�������̓��j�E���y��̐U��Ԃ�

�@����10���́u�������̓��v�B�����́A��䐼���w�Z�̐��k�̊F����A�����ψ��̕��X�A�����Ăɂ������i�w�Z�^�c���c��ψ��j�̊F�l�ƂƂ��ɁA�Z��O�ł������^�����s���܂����B

�@���w���̂��Z����E���o�����������Ă������邱�ƂŁA�q�ǂ������������w���L�т��悤�ȕ\��ł��B�����ψ��̊F�l�̉������܂Ȃ����Ɛ������ɁA�q�ǂ������̕\������R�Ƃق���т܂��B�����āAPTA�̊F�l���ꏏ�ɓo�Z���Ă������������ƂŁA���̍Z��O�͂������ȋ�C�ɕ�܂�܂����B

�@�����J�Â��ꂽ���y��̓�����A�e�w�N�ŐU��Ԃ�Ȃ���ӏ܂��܂����B�����̊�������݂�����A�����ɂ͔���ƏΊ炪�L����܂����B�R�N���́A�Ȃ�Ƌ��H��H�ׂȂ���̊ӏ܁B�����������͂�Ƒf�G�ȉ��y�̑g�ݍ��킹�ɁA�q�ǂ������̕\��͂ƂĂ��K�������ł����B�u���A�Z�Z����̐����I�v�u���̋ȁA���������ꂢ��������ˁv�ƁA�F�����̊撣����]���鐺�������������畷�����Ă��܂����B���y��́A�����̂��E���t���邾���ł͂Ȃ��A���ԂƐS�����킹�邱�Ƃ̑����A����ɗ��E�C�A�����Ē����l�̐S�ɓ͂���͂���ޏ�ł��B�����ʂ��āA�q�ǂ������͉��߂Ă��̈Ӗ�����������Ă����悤�Ɏv���܂��B���łɁu���N���X�e���E�G�X�g�������v�u�z�[���̉�������������X�e���������v���A�q�������̊��z�������܂��B���N�x���A�X�e���E�G�X�g�łł���悤�ɑP�����܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@����10���́u�������̓��v�B�����́A��䐼���w�Z�̐��k�̊F����A�����ψ��̕��X�A�����Ăɂ������i�w�Z�^�c���c��ψ��j�̊F�l�ƂƂ��ɁA�Z��O�ł������^�����s���܂����B

�@���w���̂��Z����E���o�����������Ă������邱�ƂŁA�q�ǂ������������w���L�т��悤�ȕ\��ł��B�����ψ��̊F�l�̉������܂Ȃ����Ɛ������ɁA�q�ǂ������̕\������R�Ƃق���т܂��B�����āAPTA�̊F�l���ꏏ�ɓo�Z���Ă������������ƂŁA���̍Z��O�͂������ȋ�C�ɕ�܂�܂����B

�@�����J�Â��ꂽ���y��̓�����A�e�w�N�ŐU��Ԃ�Ȃ���ӏ܂��܂����B�����̊�������݂�����A�����ɂ͔���ƏΊ炪�L����܂����B�R�N���́A�Ȃ�Ƌ��H��H�ׂȂ���̊ӏ܁B�����������͂�Ƒf�G�ȉ��y�̑g�ݍ��킹�ɁA�q�ǂ������̕\��͂ƂĂ��K�������ł����B�u���A�Z�Z����̐����I�v�u���̋ȁA���������ꂢ��������ˁv�ƁA�F�����̊撣����]���鐺�������������畷�����Ă��܂����B���y��́A�����̂��E���t���邾���ł͂Ȃ��A���ԂƐS�����킹�邱�Ƃ̑����A����ɗ��E�C�A�����Ē����l�̐S�ɓ͂���͂���ޏ�ł��B�����ʂ��āA�q�ǂ������͉��߂Ă��̈Ӗ�����������Ă����悤�Ɏv���܂��B���łɁu���N���X�e���E�G�X�g�������v�u�z�[���̉�������������X�e���������v���A�q�������̊��z�������܂��B���N�x���A�X�e���E�G�X�g�łł���悤�ɑP�����܂��B

�P�P���X���i���j�ӂ��ݖ�s�h�ЌP��

�@�ӂ��ݖ�s�̖h�ЌP���ɋ����ƂƂ��ɎQ�������Ă��������܂����B�ЊQ�͂��A�ǂ��ŋN���邩�킩��܂���B�����炱���A��������̔����ƁA�n��Ƃ̘A�g����������ł��B����̌P���ł́A���̖h�Ўm�̕��X����A��펞�ɂ������̓I�ȑΉ����@�J�ɂ��w�����������܂����B���̐݉c�A�H���␅�̊Ǘ��A���̋��L���@�ȂǁA���H�I�ȓ��e����ŁA�������w�Z�E���ɂƂ��Ă���ϊw�т̑������ԂƂȂ�܂����B���Ɉ�ۓI�������̂́A�ЊQ���̃g�C���̎g�����ɂ��Ă̂��w���ł��B�q������ۂ��Ƃ́A�����̎������E����d�v�ȗv�f�ł��B�ȈՃg�C���̐ݒu���@��A�g�p���̒��ӓ_�ȂǁA���i�͈ӎ����Â炢�����Ɍ��ĂĂ��������A���߂āu�����Ȃ������v�̑�����������܂����B�܂��A�u���[�����O�X�g�b�N�v�̍l�����ɂ��Ă��w�т܂����B����I�Ɏg���H�ނ���p�i���������߂ɔ����Ă����A�g���������[���邱�ƂŁA��펞�ɂ��Q�Ă��ɑΉ��ł���Ƃ����m�b�ł��B����́A�w�Z�ł��ƒ�ł������Ɏ��������h�Ђ̑������Ɗ����܂����B�h�Ђ́u���ʂȂ��Ɓv�ł͂Ȃ��A�u����̉����v�ɂ���ׂ����́B����̌P����ʂ��āA�n��̊F�l�ƂƂ��ɖ������͂���ނ��Ƃ̑��������߂Ċ����܂����B������A�w�Z�Ƃ��Ēn��Ǝ���g���Ȃ���A�q�ǂ������̈��S�ƈ��S�������g�݂𑱂��Ă܂���܂��B�@

�@�ӂ��ݖ�s�̖h�ЌP���ɋ����ƂƂ��ɎQ�������Ă��������܂����B�ЊQ�͂��A�ǂ��ŋN���邩�킩��܂���B�����炱���A��������̔����ƁA�n��Ƃ̘A�g����������ł��B����̌P���ł́A���̖h�Ўm�̕��X����A��펞�ɂ������̓I�ȑΉ����@�J�ɂ��w�����������܂����B���̐݉c�A�H���␅�̊Ǘ��A���̋��L���@�ȂǁA���H�I�ȓ��e����ŁA�������w�Z�E���ɂƂ��Ă���ϊw�т̑������ԂƂȂ�܂����B���Ɉ�ۓI�������̂́A�ЊQ���̃g�C���̎g�����ɂ��Ă̂��w���ł��B�q������ۂ��Ƃ́A�����̎������E����d�v�ȗv�f�ł��B�ȈՃg�C���̐ݒu���@��A�g�p���̒��ӓ_�ȂǁA���i�͈ӎ����Â炢�����Ɍ��ĂĂ��������A���߂āu�����Ȃ������v�̑�����������܂����B�܂��A�u���[�����O�X�g�b�N�v�̍l�����ɂ��Ă��w�т܂����B����I�Ɏg���H�ނ���p�i���������߂ɔ����Ă����A�g���������[���邱�ƂŁA��펞�ɂ��Q�Ă��ɑΉ��ł���Ƃ����m�b�ł��B����́A�w�Z�ł��ƒ�ł������Ɏ��������h�Ђ̑������Ɗ����܂����B�h�Ђ́u���ʂȂ��Ɓv�ł͂Ȃ��A�u����̉����v�ɂ���ׂ����́B����̌P����ʂ��āA�n��̊F�l�ƂƂ��ɖ������͂���ނ��Ƃ̑��������߂Ċ����܂����B������A�w�Z�Ƃ��Ēn��Ǝ���g���Ȃ���A�q�ǂ������̈��S�ƈ��S�������g�݂𑱂��Ă܂���܂��B�@

�P�P���W���i�y�j�@���߂Ă̊O�����ł̍Z�����y��

�@���N�x�̍Z�����y��́A���߂ĊO�����̃X�e���E�G�X�g�̃z�[�������肵�ĊJ�Â��܂����B�L���ĉ����̐������z�[���A�����Ė{�i�I�ȃX�e�[�W�B�q�ǂ������͂��̓��ʂȕ���ɗ����Ƃ�ڕW�ɁA���X�̗��K�ɗ��ł��܂����B���ɂ́A�C���t���G���U���̉e���łP�T�Ԃ����K���ł��Ȃ������w�N������܂����B����ł��u���̕���ɗ��������v�Ƃ��������v�����A�q�ǂ������̔w���������A����ꂽ���Ԃ̒��Ő���t�̓w�͂��d�˂Ă��܂����B

�@�����́A�ǂ̊w�N���S���ЂƂɂ����f���炵�����t���I���Ă���܂����B���t���Ă����������ی�҂̊F�l����́A�u���̉��ʼn��t�����Ă��炢�A���肪�Ƃ��������܂��v�ƁA�܂Ȃ���Ɋ����̂����t�����������܂����B

�@�q�ǂ������̊��z���\�ł́A �u�͂��߂͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ���������ǁA�Ƃł�����������K�����v �u�U�N���̉��t�������������̂ŁA�������U�N���ɂȂ����炠��Ȃӂ��ɉ��t�������v �Ƃ��������t������A���y���ʂ��Ă̐����Ɠ��ꂪ�`����Ă��܂����B

�@���̉��y��̐����́A��������̕��X�̂��x���̂������ł��B�����w�@��w�̊w���̊F����ɂ́A��t�A���֏�̐����A�h�A�W�A�y��^�тȂǁA���܂��܂ȏ�ʂł��͂�݂��Ă��������܂����B�w���̊F����̊��z�̒��ɂ́A�u�c������̊w�������ǁA���w�Z�̐搶���������ȁv�Ƃ�������������A���̃{�����e�B�A�o���������̖��̈�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�ƂĂ��������v���܂����B�܂��A�w�Z�^�c���c��̊F�l�ɂ́A�X�e���E�G�X�g�܂ł̐M���Ŏq�ǂ������̈��S��������Ă��������܂����B�n��̊F�l�̉����Ȃ܂Ȃ����ɁA�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@���y��ʂ��āA�q�ǂ������̐S���炿�A�n��Ɗw�Z���Ȃ���B����ȖL���Ȏ��Ԃ��A�F�l�ƂƂ��ɑn�邱�Ƃ��ł������ƂɁA�[�����ӂ������܂��B��������̂����ꂠ�肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���N�x�̍Z�����y��́A���߂ĊO�����̃X�e���E�G�X�g�̃z�[�������肵�ĊJ�Â��܂����B�L���ĉ����̐������z�[���A�����Ė{�i�I�ȃX�e�[�W�B�q�ǂ������͂��̓��ʂȕ���ɗ����Ƃ�ڕW�ɁA���X�̗��K�ɗ��ł��܂����B���ɂ́A�C���t���G���U���̉e���łP�T�Ԃ����K���ł��Ȃ������w�N������܂����B����ł��u���̕���ɗ��������v�Ƃ��������v�����A�q�ǂ������̔w���������A����ꂽ���Ԃ̒��Ő���t�̓w�͂��d�˂Ă��܂����B

�@�����́A�ǂ̊w�N���S���ЂƂɂ����f���炵�����t���I���Ă���܂����B���t���Ă����������ی�҂̊F�l����́A�u���̉��ʼn��t�����Ă��炢�A���肪�Ƃ��������܂��v�ƁA�܂Ȃ���Ɋ����̂����t�����������܂����B

�@�q�ǂ������̊��z���\�ł́A �u�͂��߂͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ���������ǁA�Ƃł�����������K�����v �u�U�N���̉��t�������������̂ŁA�������U�N���ɂȂ����炠��Ȃӂ��ɉ��t�������v �Ƃ��������t������A���y���ʂ��Ă̐����Ɠ��ꂪ�`����Ă��܂����B

�@���̉��y��̐����́A��������̕��X�̂��x���̂������ł��B�����w�@��w�̊w���̊F����ɂ́A��t�A���֏�̐����A�h�A�W�A�y��^�тȂǁA���܂��܂ȏ�ʂł��͂�݂��Ă��������܂����B�w���̊F����̊��z�̒��ɂ́A�u�c������̊w�������ǁA���w�Z�̐搶���������ȁv�Ƃ�������������A���̃{�����e�B�A�o���������̖��̈�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�ƂĂ��������v���܂����B�܂��A�w�Z�^�c���c��̊F�l�ɂ́A�X�e���E�G�X�g�܂ł̐M���Ŏq�ǂ������̈��S��������Ă��������܂����B�n��̊F�l�̉����Ȃ܂Ȃ����ɁA�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@���y��ʂ��āA�q�ǂ������̐S���炿�A�n��Ɗw�Z���Ȃ���B����ȖL���Ȏ��Ԃ��A�F�l�ƂƂ��ɑn�邱�Ƃ��ł������ƂɁA�[�����ӂ������܂��B��������̂����ꂠ�肪�Ƃ��������܂����B

�P�P���V���i���j�֓��b�M�z���y���猤�����ʑ��E���y��O���i�Ō�̗��K�E�y��^�сj

�@�W�L�̑��˓c������ق����ɍs���A�����̂��ߌߑO���̎��ƌ�����ɎQ�����܂����B�֓��b�M�z���炽������̐搶�����Q������A�����Q��������S���ȉ�̎��ƌ�����ł́A�P�V�W�����܂����B�U�N���́u�v���o�̃����f�B��v���ȑz���H�v���Ďq���������\���̍H�v�����Ă��܂����B�Q���҂̐搶�����������ɂ��A�U�N�����Ȃ̊������ς��Ƃ���ŁA�ǂ̂悤�ɉ̂��̂������̂��A�O���[�v�Řb�������A���悢�\���ɂ��悤�Ɖ̂��Ă̓^�u���b�g�Ř^�����Ď��������̉̂��m���߂Ă��܂����B

�@���y��O���̂��߁A�ߌ�͊w�Z�ɖ߂�q�������̉��t���܂����B�S�N���͂Q�g�̌��Ȃ������A�S�z�ł����A��l��l�̖��������o���A�{�ԂƓ����悤�ȗ���ŗ��K���܂����B���������肵�ĂƂĂ����ɂȂ�܂����B�U�N���̉��t�ł́A����̐搶���܂���قNJ������̂ł����B�{�Ԃ̂悤�ɉ��t�������ƁA�u���K�����Ă��������I�v�Ǝq����������\���o�ė��K�ɗ�݂܂����B�Ō�́A�u��ΐ��E��̉��y��ɂ��邼�I�v�ƁA�������������Ă݂�Ȃ̋C��������ɂ��܂����B

�@�����w�@��w�̊w���P�O�l���A�{�����e�B�A�Ŋy��^�т����Ă���܂����B�̈�ق���g���b�N�ɉ^�сA�X�e���E�F�X�g�̃z�[���Ɋy�����ׂĂ���܂����B��Ϗ�����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B������������������`�������������܂��B

�@�����̉��y��A�ی�҂̊F�l�̂������S��肨�҂����Ă���܂��B

�@�W�L�̑��˓c������ق����ɍs���A�����̂��ߌߑO���̎��ƌ�����ɎQ�����܂����B�֓��b�M�z���炽������̐搶�����Q������A�����Q��������S���ȉ�̎��ƌ�����ł́A�P�V�W�����܂����B�U�N���́u�v���o�̃����f�B��v���ȑz���H�v���Ďq���������\���̍H�v�����Ă��܂����B�Q���҂̐搶�����������ɂ��A�U�N�����Ȃ̊������ς��Ƃ���ŁA�ǂ̂悤�ɉ̂��̂������̂��A�O���[�v�Řb�������A���悢�\���ɂ��悤�Ɖ̂��Ă̓^�u���b�g�Ř^�����Ď��������̉̂��m���߂Ă��܂����B

�@���y��O���̂��߁A�ߌ�͊w�Z�ɖ߂�q�������̉��t���܂����B�S�N���͂Q�g�̌��Ȃ������A�S�z�ł����A��l��l�̖��������o���A�{�ԂƓ����悤�ȗ���ŗ��K���܂����B���������肵�ĂƂĂ����ɂȂ�܂����B�U�N���̉��t�ł́A����̐搶���܂���قNJ������̂ł����B�{�Ԃ̂悤�ɉ��t�������ƁA�u���K�����Ă��������I�v�Ǝq����������\���o�ė��K�ɗ�݂܂����B�Ō�́A�u��ΐ��E��̉��y��ɂ��邼�I�v�ƁA�������������Ă݂�Ȃ̋C��������ɂ��܂����B

�@�����w�@��w�̊w���P�O�l���A�{�����e�B�A�Ŋy��^�т����Ă���܂����B�̈�ق���g���b�N�ɉ^�сA�X�e���E�F�X�g�̃z�[���Ɋy�����ׂĂ���܂����B��Ϗ�����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B������������������`�������������܂��B

�@�����̉��y��A�ی�҂̊F�l�̂������S��肨�҂����Ă���܂��B

�P�P���U���i�j���y����K�E����w�K�m�[�g�P���ڊ���

�@11��8���̍Z�����y����悢��߂Â��Ă��܂����B�e�w�N�̗��K�ɂ��M������A�Z�ɂ̂����炱���炩��������̐���y��̉��F���������Ă��܂��B�����ł́A�w���̍��}�ɍ��킹�Ĉꐶ�����ɉ̂��p�A�̈�قł͑��`�ړ����m�F���Ȃ��牉�t����p�ȂǁA�ǂ̎q���^�����̂��̂ł��B�����͂��ׂĂ̊w�N���̈�ق̗��K�ł����B�F�B�Ɛ������킹��y�����A���t�ł͉����d�˂��т������Ȃ���A���X�������Ă���l�q���`����Ă��܂��B�w����������5�N���̂��炵�������ɃE���E�����Ă��܂��B

�@���j���͎���w�K�Ɏ��g��ł���{�Z�ł����A����w�K�m�[�g��1����萋�����q�ǂ��������A�����₩�Ȃ��ق��тƂ��āu�Z�����ňꏏ�ɋ��H��H�ׂ�v���Ԃ�I��ł���܂����B����͐����̎q�ǂ��������Z�����ɗ��Ă���āA�a�₩�Ŋy���������`�^�C�����߂����܂����B�u�Z���搶�̊����čL���ˁI�v�u���̕����A������Ƌْ����邯�NJy�����I�v�ƁA�ŏ��͏����h�L�h�L���Ă����l�q�ł������A�D���ȋ��H���j���[�̘b��A���y��̗��K�̂��ƁA�K�����̘b���A�b��͐s���܂���B�Ί炪���ӂ��ЂƂƂ��ɁA���̕������C�����炢�܂����B����I�Ɋw�т�[�߂�p���A�����Ē��ԂƂƂ��ɉ��y��n��グ��́B�q�ǂ������̒��Ɉ�܂�Ă���͂��A���ꂩ�����Ɍ�����Ă��������Ǝv���܂��B���~���ɂ́A����w�K�m�[�g��1���ڂ��I�����q�ǂ������̃m�[�g���f�����A����w�K�̃A�C�f�B�A�����J���Ă��܂��B

�@���y����A�X�e���E�F�X�g�ŁA�q�ǂ������̋P���p���ǂ����y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@11��8���̍Z�����y����悢��߂Â��Ă��܂����B�e�w�N�̗��K�ɂ��M������A�Z�ɂ̂����炱���炩��������̐���y��̉��F���������Ă��܂��B�����ł́A�w���̍��}�ɍ��킹�Ĉꐶ�����ɉ̂��p�A�̈�قł͑��`�ړ����m�F���Ȃ��牉�t����p�ȂǁA�ǂ̎q���^�����̂��̂ł��B�����͂��ׂĂ̊w�N���̈�ق̗��K�ł����B�F�B�Ɛ������킹��y�����A���t�ł͉����d�˂��т������Ȃ���A���X�������Ă���l�q���`����Ă��܂��B�w����������5�N���̂��炵�������ɃE���E�����Ă��܂��B

�@���j���͎���w�K�Ɏ��g��ł���{�Z�ł����A����w�K�m�[�g��1����萋�����q�ǂ��������A�����₩�Ȃ��ق��тƂ��āu�Z�����ňꏏ�ɋ��H��H�ׂ�v���Ԃ�I��ł���܂����B����͐����̎q�ǂ��������Z�����ɗ��Ă���āA�a�₩�Ŋy���������`�^�C�����߂����܂����B�u�Z���搶�̊����čL���ˁI�v�u���̕����A������Ƌْ����邯�NJy�����I�v�ƁA�ŏ��͏����h�L�h�L���Ă����l�q�ł������A�D���ȋ��H���j���[�̘b��A���y��̗��K�̂��ƁA�K�����̘b���A�b��͐s���܂���B�Ί炪���ӂ��ЂƂƂ��ɁA���̕������C�����炢�܂����B����I�Ɋw�т�[�߂�p���A�����Ē��ԂƂƂ��ɉ��y��n��グ��́B�q�ǂ������̒��Ɉ�܂�Ă���͂��A���ꂩ�����Ɍ�����Ă��������Ǝv���܂��B���~���ɂ́A����w�K�m�[�g��1���ڂ��I�����q�ǂ������̃m�[�g���f�����A����w�K�̃A�C�f�B�A�����J���Ă��܂��B

�@���y����A�X�e���E�F�X�g�ŁA�q�ǂ������̋P���p���ǂ����y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�P�P���T���i���j�H�̎���E���˃p���t���b�g

�@�Z��̂����炱����ɁA�H�̎��肪����̂������Ă��܂��B

�@�S�N�������Ȃ̎��Ƃň�Ă��ւ��܂́A����Ɛ������A���h�Ȏp�������Ă���Ă��܂��B���w�����A�����卪�̗t���A�X�Ƃ����t���L���A�q�ǂ������̎����̐��ʂ��������܂��B�����āA���w���̑O�ɂ���݂���̖ɂ́A��������̎����Ȃ�A��F�ɐF�Â��n�߂܂����B���R�̌b�݂ƁA�q�ǂ������̗D�����܂Ȃ����Ɉ�܂ꂽ�H�̕��i�ɁA�S���犴�ӂ������Ȃ�܂��B���N�͉����n�ł���̂��A������y���݂ł��B�܂��A�S�N���̘L���ɂ́A����Ŋw�K�����u���ˁv�̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�q�ǂ��������쐬�����p���t���b�g������ł��܂��B��ЂƂɕ���ւ̐[�������ƁA�����Ȃ�̍l�������߂��Ă���A�ǂ�����̍������e����ł��B��i��ʂ��āA�q�ǂ������̊����ƕ\���̖͂L�����ɐG��邱�Ƃ��ł��A�������C�����ł����ς��ɂȂ�܂��B

�@�H�́A����̋G�߁B�����āA�q�ǂ������̐S�̐������܂��A�L���Ɏ���G�߂ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Z��̂����炱����ɁA�H�̎��肪����̂������Ă��܂��B

�@�S�N�������Ȃ̎��Ƃň�Ă��ւ��܂́A����Ɛ������A���h�Ȏp�������Ă���Ă��܂��B���w�����A�����卪�̗t���A�X�Ƃ����t���L���A�q�ǂ������̎����̐��ʂ��������܂��B�����āA���w���̑O�ɂ���݂���̖ɂ́A��������̎����Ȃ�A��F�ɐF�Â��n�߂܂����B���R�̌b�݂ƁA�q�ǂ������̗D�����܂Ȃ����Ɉ�܂ꂽ�H�̕��i�ɁA�S���犴�ӂ������Ȃ�܂��B���N�͉����n�ł���̂��A������y���݂ł��B�܂��A�S�N���̘L���ɂ́A����Ŋw�K�����u���ˁv�̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�q�ǂ��������쐬�����p���t���b�g������ł��܂��B��ЂƂɕ���ւ̐[�������ƁA�����Ȃ�̍l�������߂��Ă���A�ǂ�����̍������e����ł��B��i��ʂ��āA�q�ǂ������̊����ƕ\���̖͂L�����ɐG��邱�Ƃ��ł��A�������C�����ł����ς��ɂȂ�܂��B

�@�H�́A����̋G�߁B�����āA�q�ǂ������̐S�̐������܂��A�L���Ɏ���G�߂ł��B

�P�P���S���i�j�n���E�B���p�[�e�B�E�������Ɓi�U�N���j

�@��T���j���ɗ\�肵�Ă����n���E�B���p�[�e�B�́A�̒��s�ǂȂǂŌ��Ȏ҂������A��ނȂ������ƂȂ�܂������A�{���A6�N���������Ƀ��x���W���ʂ����Ă���܂����B�����₵���A�E�B���N�E�l�Q�[���A���َq�����ƁA���肾������̓��e�ŁA�q�ǂ������̍H�v�Ɖ�����������f���炵�����ԂƂȂ�܂����B�����₵���ɂ͎����Q���I �i�{�[���Ŏd��ꂽ�R�[�X�ɂ́A�ˑR�苿���N���b�J�[�̉��ɋ������ꂽ��A����̈�˂ɃR�C��������Ƃ���“�w��”����������ƁA�q�ǂ������̃A�C�f�B�A�����ځB�|���̒��ɂ���������A�Q�����������v�킸���������Ă��܂��܂����B ���ۂɂ��َq��������邱�Ƃ�����̒��A�q�ǂ������͎���̑܂Ƀ��b�Z�[�W��Y���Č�������Ƃ������@���l�āB�܂̒��ɂ́u���肪�Ƃ��v�u�n���E�B���p�[�e�B���y�������I�v�ȂǁA�S�̂����������t���l�܂��Ă��āA�܂���“�C����”����������f�G�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@����̌������Ƃ������������Ղ�ł����B �ߌ�ɂ́A6�N���ɂ�鍑��̌������Ƃ��s���܂����B���b�Y����ނɁA�u�������Ɓv�̊y�����𖡂키���ƁB�����M����̓Ɠ��Ȍ������Q�l�ɂ��Ȃ���A�q�ǂ������͂��ꂼ��́u�����v�ɂ��ĕ��͂������܂����B���Ƃ��Q�ς��Ă����搶�����ꏏ�ɎQ�����A�����ɂ͏Ί�ƌ𗬂��L����܂����BAI���l�������͂Ǝ������������������͂��r���A���g�����������͂̂悳���������Ă��܂����B���Ƃ̍Ō�ɂ́A�u�����Ə������������I�v�Ƃ����U��Ԃ�̐���������A�q�ǂ�������“��������”�ɖ����ɂȂ��Ă������Ƃ��`����Ă��܂����B�w�тƕ\���̊�т��l�܂����A�f���炵�����Ƃł����B����������w�@��w�̋g�c�搶�ɂ��w�����������A�搶���̊����Ȍ������c���s���܂����B

�@

�@

�@��T���j���ɗ\�肵�Ă����n���E�B���p�[�e�B�́A�̒��s�ǂȂǂŌ��Ȏ҂������A��ނȂ������ƂȂ�܂������A�{���A6�N���������Ƀ��x���W���ʂ����Ă���܂����B�����₵���A�E�B���N�E�l�Q�[���A���َq�����ƁA���肾������̓��e�ŁA�q�ǂ������̍H�v�Ɖ�����������f���炵�����ԂƂȂ�܂����B�����₵���ɂ͎����Q���I �i�{�[���Ŏd��ꂽ�R�[�X�ɂ́A�ˑR�苿���N���b�J�[�̉��ɋ������ꂽ��A����̈�˂ɃR�C��������Ƃ���“�w��”����������ƁA�q�ǂ������̃A�C�f�B�A�����ځB�|���̒��ɂ���������A�Q�����������v�킸���������Ă��܂��܂����B ���ۂɂ��َq��������邱�Ƃ�����̒��A�q�ǂ������͎���̑܂Ƀ��b�Z�[�W��Y���Č�������Ƃ������@���l�āB�܂̒��ɂ́u���肪�Ƃ��v�u�n���E�B���p�[�e�B���y�������I�v�ȂǁA�S�̂����������t���l�܂��Ă��āA�܂���“�C����”����������f�G�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@����̌������Ƃ������������Ղ�ł����B �ߌ�ɂ́A6�N���ɂ�鍑��̌������Ƃ��s���܂����B���b�Y����ނɁA�u�������Ɓv�̊y�����𖡂키���ƁB�����M����̓Ɠ��Ȍ������Q�l�ɂ��Ȃ���A�q�ǂ������͂��ꂼ��́u�����v�ɂ��ĕ��͂������܂����B���Ƃ��Q�ς��Ă����搶�����ꏏ�ɎQ�����A�����ɂ͏Ί�ƌ𗬂��L����܂����BAI���l�������͂Ǝ������������������͂��r���A���g�����������͂̂悳���������Ă��܂����B���Ƃ̍Ō�ɂ́A�u�����Ə������������I�v�Ƃ����U��Ԃ�̐���������A�q�ǂ�������“��������”�ɖ����ɂȂ��Ă������Ƃ��`����Ă��܂����B�w�тƕ\���̊�т��l�܂����A�f���炵�����Ƃł����B����������w�@��w�̋g�c�搶�ɂ��w�����������A�搶���̊����Ȍ������c���s���܂����B

�P�O���R�P���i���j�n���E�B���p�[�e�B����

�@�S�N�P�g�ł́A���łɊw����Ō��肵�Ă����n���E�B���p�[�e�B�����{���܂����B�n���E�B���p�[�e�B����Ƃ��āu�N���̑�������v�ɒ��킵�܂����B�N���̑��ŗ��p�����̂́A�X�Y�����e�[�v�ł��B���̗V�т́A�����̃Q�[���ł͂���܂���B�`�[���Ŏ���Ȃ��ŃS�[����ڎw�����ƂŁA���R�Ɛ����|�������A���������A���͂���͂���܂�܂��B

���[���͎��̒ʂ�ł��F

�R�[�X�͕����ɕ�����Ă��āA���Ԃɒ���

��𗣂��Ă�OK�ł����A�T�b�ȓ��ɍĂтȂ�����

��𗣂���̂͂R��܂�

�P�x����𗣂����ɃS�[���ł����`�[���ɂ͂P�O�|�C���g�I�S�N���炵���A���𗧂Ă���A���������������肵�Ȃ���A�^���Ɏ��g�ގp���ƂĂ���ۓI�ł����B�S�[�������u�Ԃ̏Ί��A���Ԃ��܂������A�����ɍL�����Ă��܂����B�q�ǂ��������J���[�܂�A���y��Ɍ����āu�S���ЂƂɂ���v�������i��ł��邱�Ƃ������܂��B

�@

�@

�@

�@

�@�S�N�P�g�ł́A���łɊw����Ō��肵�Ă����n���E�B���p�[�e�B�����{���܂����B�n���E�B���p�[�e�B����Ƃ��āu�N���̑�������v�ɒ��킵�܂����B�N���̑��ŗ��p�����̂́A�X�Y�����e�[�v�ł��B���̗V�т́A�����̃Q�[���ł͂���܂���B�`�[���Ŏ���Ȃ��ŃS�[����ڎw�����ƂŁA���R�Ɛ����|�������A���������A���͂���͂���܂�܂��B

���[���͎��̒ʂ�ł��F

�R�[�X�͕����ɕ�����Ă��āA���Ԃɒ���

��𗣂��Ă�OK�ł����A�T�b�ȓ��ɍĂтȂ�����

��𗣂���̂͂R��܂�

�P�x����𗣂����ɃS�[���ł����`�[���ɂ͂P�O�|�C���g�I�S�N���炵���A���𗧂Ă���A���������������肵�Ȃ���A�^���Ɏ��g�ގp���ƂĂ���ۓI�ł����B�S�[�������u�Ԃ̏Ί��A���Ԃ��܂������A�����ɍL�����Ă��܂����B�q�ǂ��������J���[�܂�A���y��Ɍ����āu�S���ЂƂɂ���v�������i��ł��邱�Ƃ������܂��B

�P�O���R�O���i�j���y����K�i�Q�N���E�R�N���j�E�n���E�B������o�[�W�����A�b�v

�@�R�N�Q�g�͍����܂Ŋw�����̂��߁A�R�N�P�g�̎q�ǂ��������ꐶ�������K�Ɏ��g��ł��܂��B�����ł́A�u�Q�g�̕��܂ň�l��l�����o�����v�ƁA�͂����邱�ƂȂ��A���炩�����Ń��Y���ɂ̂��ĉ̂��Ă��܂����B���R�[�_�[���A�S�����߂ĉ��t����p���ƂĂ����������A�Q�g�݂̂�Ȃ��߂��Ă����Ƃ��Ɉꏏ�ɑf�G�ȉ��y��t�ł���悤�A�͂����킹�Ċ撣���Ă��܂��B

�@�Q�N���́u�A�C�A�C�v�̍��t���K�ɖ����ł��B���Ճn�[���j�J�A�؋ՁA�Ŋy����g���āA���Y�������킹�Ȃ���y�������K���Ă���l�q����ۓI�ł����B���Ճn�[���j�J�ł́A���Ղ̈ʒu���o���Ă���q���o�Ă��܂����B

�@�����č����́A�n���E�B���̏��肪����Ƀo�[�W�����A�b�v�I�w�Z�^�c���c��̊F�l���A�q�ǂ������̏Ί�̂��߂ɑf�G�ȏ���t�������Ă��������܂����B���~��������ɉ₩�ɂȂ�A�q�ǂ����������тł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�Q�g�͍����܂Ŋw�����̂��߁A�R�N�P�g�̎q�ǂ��������ꐶ�������K�Ɏ��g��ł��܂��B�����ł́A�u�Q�g�̕��܂ň�l��l�����o�����v�ƁA�͂����邱�ƂȂ��A���炩�����Ń��Y���ɂ̂��ĉ̂��Ă��܂����B���R�[�_�[���A�S�����߂ĉ��t����p���ƂĂ����������A�Q�g�݂̂�Ȃ��߂��Ă����Ƃ��Ɉꏏ�ɑf�G�ȉ��y��t�ł���悤�A�͂����킹�Ċ撣���Ă��܂��B

�@�Q�N���́u�A�C�A�C�v�̍��t���K�ɖ����ł��B���Ճn�[���j�J�A�؋ՁA�Ŋy����g���āA���Y�������킹�Ȃ���y�������K���Ă���l�q����ۓI�ł����B���Ճn�[���j�J�ł́A���Ղ̈ʒu���o���Ă���q���o�Ă��܂����B

�@�����č����́A�n���E�B���̏��肪����Ƀo�[�W�����A�b�v�I�w�Z�^�c���c��̊F�l���A�q�ǂ������̏Ί�̂��߂ɑf�G�ȏ���t�������Ă��������܂����B���~��������ɉ₩�ɂȂ�A�q�ǂ����������тł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�O���Q�X���i���j�{��������Ȍ�������

�@����Ɉ��������A�R�N�P�g������ȁu�H�ו��̂Ђ݂������܂��v���ނɌ������Ƃ��s���܂����B����̎��Ƃ́A���w�N�u���b�N�̑S�̎��Ƃɂ����Ă̐�s���Ƃł��B�{�Z�ł͈�l���̌������Ƃ��s���Ă��܂��B

�@�߂��ẮA�u�킩��₷�����͂̑g�ݗ��Ă��̏��������l���悤�v�ł��B

�@�X�N�[���^�N�g�����p���A�ʐ^����荞��A�����������肵�Ȃ���A�����̍l�����������Ă����p����ۓI�ł����B�^�u���b�g�̑���ɂ�����Ă���A�g�ݗ��Ă����͂̏�����F�B�ɐ�������ȂǁA�w�т����L����p�������܂����B�u�������Ɓv�̊w�K�ł́A�������e�m�ɂ��A�i�����Ƃ̂܂Ƃ܂�₻�̂Ȃ�����ӎ����邱�Ƃ���ł��B����̎��Ƃł́A�q�ǂ������������̍l�������A����ɓ`��镶�͂�ڎw���Ď�̓I�Ɏ��g�ގp�������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@����Ɉ��������A�R�N�P�g������ȁu�H�ו��̂Ђ݂������܂��v���ނɌ������Ƃ��s���܂����B����̎��Ƃ́A���w�N�u���b�N�̑S�̎��Ƃɂ����Ă̐�s���Ƃł��B�{�Z�ł͈�l���̌������Ƃ��s���Ă��܂��B

�@�߂��ẮA�u�킩��₷�����͂̑g�ݗ��Ă��̏��������l���悤�v�ł��B

�@�X�N�[���^�N�g�����p���A�ʐ^����荞��A�����������肵�Ȃ���A�����̍l�����������Ă����p����ۓI�ł����B�^�u���b�g�̑���ɂ�����Ă���A�g�ݗ��Ă����͂̏�����F�B�ɐ�������ȂǁA�w�т����L����p�������܂����B�u�������Ɓv�̊w�K�ł́A�������e�m�ɂ��A�i�����Ƃ̂܂Ƃ܂�₻�̂Ȃ�����ӎ����邱�Ƃ���ł��B����̎��Ƃł́A�q�ǂ������������̍l�������A����ɓ`��镶�͂�ڎw���Ď�̓I�Ɏ��g�ގp�������܂����B

�P�O���Q�W���i�j�n���E�B���̏���t���E����Ȍ�������

�@10��31���̃n���E�B���Ɍ����āA�w�Z�^�c���c��ψ���K���A���~���O�ɂ��Ă��ȏ���t�������Ă��������܂����B�J�{�`���₨���A��������ȂǁA�F�Ƃ�ǂ�̏��肪���сA�����̏��~������C�Ɋy�������͋C�ɕ�܂�܂����B�x�ݎ��ԂɂȂ�ƁA�q�ǂ����������R�Ƃ��̑O�ɏW�܂�A�u���킢���I�v�u�n���E�B�����I�v�Ɩڂ��P�����Ȃ������߂Ă��܂����B���ꂼ�ꂪ�v���v���Ƀn���E�B���̋�C���y����ł���l�q���ƂĂ����܂��������ł��BK����̉����������͂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B���������n��̕��Ƃ̂Ȃ��肪�A�q�ǂ������̐S�ɋG�߂̍ʂ�ƗD������͂��Ă���Ă��܂��B

�@1�N1�g�ō���Ȃ̌������Ƃ��s���܂����B���ނ͐������u���ǂ����Ⴍ��ׁv�B�q�ǂ������́u�����Ɓv�u����P�v�u����Q�v�ƒi�K�I�ɕ���ǂݎ��Ȃ���A�ڑ����u���̂��߂Ɂv�ɒ��ڂ��A�u���̂悤�Ȃ���ɂȂ��Ă���v�Ƃ����������̍\�����w�т܂����B�q�ǂ������͂���܂Łu�~�}�ԁv�u���h�ԁv�u�Ⓚ�ԁv�u�V���x���J�[�v�u�L�����s���O�J�[�v�����낢�뒲�ׂĂ��܂����B���Ƃł́A�����̌��t�ŗF�B�ɂ킩��₷���`���邱�Ƃ�ڎw���A���̂Ȃ�����ӎ������\���ɒ���B�u���̂��߂Ɂv�Ƃ������t���A�O�̕��ƌ�̕����ǂ��Ȃ��Ă��邩���l���Ȃ���A�������������p�͂ƂĂ��^���ł����B���N�x���A�����w�@��w�̓��C�����ł���g�c�a���搶�ɂ��w�������������A�q�ǂ��������搶���������̊w�т邱�Ƃ��ł��܂����B�g�c�搶�̉��������J�Ȃ������ɂ��A�q�ǂ������̎v�l������ɐ[�܂�A���t�ւ̗�������w�L���ɂȂ����悤�Ɋ����܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@10��31���̃n���E�B���Ɍ����āA�w�Z�^�c���c��ψ���K���A���~���O�ɂ��Ă��ȏ���t�������Ă��������܂����B�J�{�`���₨���A��������ȂǁA�F�Ƃ�ǂ�̏��肪���сA�����̏��~������C�Ɋy�������͋C�ɕ�܂�܂����B�x�ݎ��ԂɂȂ�ƁA�q�ǂ����������R�Ƃ��̑O�ɏW�܂�A�u���킢���I�v�u�n���E�B�����I�v�Ɩڂ��P�����Ȃ������߂Ă��܂����B���ꂼ�ꂪ�v���v���Ƀn���E�B���̋�C���y����ł���l�q���ƂĂ����܂��������ł��BK����̉����������͂ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B���������n��̕��Ƃ̂Ȃ��肪�A�q�ǂ������̐S�ɋG�߂̍ʂ�ƗD������͂��Ă���Ă��܂��B

�@1�N1�g�ō���Ȃ̌������Ƃ��s���܂����B���ނ͐������u���ǂ����Ⴍ��ׁv�B�q�ǂ������́u�����Ɓv�u����P�v�u����Q�v�ƒi�K�I�ɕ���ǂݎ��Ȃ���A�ڑ����u���̂��߂Ɂv�ɒ��ڂ��A�u���̂悤�Ȃ���ɂȂ��Ă���v�Ƃ����������̍\�����w�т܂����B�q�ǂ������͂���܂Łu�~�}�ԁv�u���h�ԁv�u�Ⓚ�ԁv�u�V���x���J�[�v�u�L�����s���O�J�[�v�����낢�뒲�ׂĂ��܂����B���Ƃł́A�����̌��t�ŗF�B�ɂ킩��₷���`���邱�Ƃ�ڎw���A���̂Ȃ�����ӎ������\���ɒ���B�u���̂��߂Ɂv�Ƃ������t���A�O�̕��ƌ�̕����ǂ��Ȃ��Ă��邩���l���Ȃ���A�������������p�͂ƂĂ��^���ł����B���N�x���A�����w�@��w�̓��C�����ł���g�c�a���搶�ɂ��w�������������A�q�ǂ��������搶���������̊w�т邱�Ƃ��ł��܂����B�g�c�搶�̉��������J�Ȃ������ɂ��A�q�ǂ������̎v�l������ɐ[�܂�A���t�ւ̗�������w�L���ɂȂ����悤�Ɋ����܂��B

�P�O���Q�V���i���j�I�����C�����Ɓi�Z���j

�@�Z������������u�ԁA�ӂ��Ƃ�����������̍��肪�@����������܂����B�H�̐[�܂�������邱�̋G�߁A�Z��̕Ћ��ɍ炭���̉Ԃɖ�����܂��B

�@���āA5�N���̊F����́A�c�O�Ȃ���Ηj���܂Ŋw�����������ƂȂ�A���������I�����C���ł̎��Ƃ������Ă��܂��B���R�Ȃ���A�����ɂ͒S�C����l�ŁA���т������i�ł��B�����͎Z���Łu�ʕ��̗����v�Ɓu�����̍��v���l������Ƃł��B��ʉz���Ɂu�킩�����I�v�ƏΊ�������Ă����q�A��������������Ȃ�����ꐶ�����l����q�A���ꂼ��̎p�ɁA�S�C����܂���Ă��܂��B

�@�����̂���߂������������X�ł����A�q�ǂ������̑O�����Ȏp���ƁA�ی�҂̊F�l�̂����͂ɐS���犴�ӂ��Ă��܂��B������������̍���̂悤�ɁA�Â�������NJm���ȗ͂������鎞�Ԃł����B

�@

�@

�@

�@

�@�Z������������u�ԁA�ӂ��Ƃ�����������̍��肪�@����������܂����B�H�̐[�܂�������邱�̋G�߁A�Z��̕Ћ��ɍ炭���̉Ԃɖ�����܂��B

�@���āA5�N���̊F����́A�c�O�Ȃ���Ηj���܂Ŋw�����������ƂȂ�A���������I�����C���ł̎��Ƃ������Ă��܂��B���R�Ȃ���A�����ɂ͒S�C����l�ŁA���т������i�ł��B�����͎Z���Łu�ʕ��̗����v�Ɓu�����̍��v���l������Ƃł��B��ʉz���Ɂu�킩�����I�v�ƏΊ�������Ă����q�A��������������Ȃ�����ꐶ�����l����q�A���ꂼ��̎p�ɁA�S�C����܂���Ă��܂��B

�@�����̂���߂������������X�ł����A�q�ǂ������̑O�����Ȏp���ƁA�ی�҂̊F�l�̂����͂ɐS���犴�ӂ��Ă��܂��B������������̍���̂悤�ɁA�Â�������NJm���ȗ͂������鎞�Ԃł����B

�P�O���Q�S���i���j�}���ٌ��w�E���y��̈�ٗ��K

�@�Q�N�����X�e���E�F�X�g���ɂ���u���}���فv���w�ɍs���Ă��܂����B�����̎{�݂Ƃ������ƂŁA��ʂ̗��p�҂̕������������钆�A�q�ǂ������͐Â��ɕ����A�}�i�[������Č��w���邱�Ƃ��ł��܂����B���ʂɁA�W�҈ȊO�͓��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n���̕����ɂ��ē����Ă��������܂����B�����ɂ́A�ߋ��̐V����Â��M�d�Ȗ{�������ƕ��сA�q�ǂ������͖ڂ��P�����Č������Ă��܂����B���w���ɂ́A�u�}���قɂ͉����̖{������܂����H�v�u�}�����Ɛ}���ق̈Ⴂ�͂Ȃ�ł����H�v�u�ǂ�����Ίْ�����ɂȂ��̂ł����H�v�ȂǁA��������̎��₪��ь����܂����B�ْ�����ɂ��ƁA���}���قɂ͂Ȃ�Ɩ�P�V�������̖{�����邻���ł��B�q�ǂ������ْ͊�����̂��b����������ƕ����A�^���ȑԓx�Ō��w���Ă������Ƃ���A�ْ�������u�ƂĂ����h�ȑԓx�ł����v�Ƃ��J�߂̌��t�����������܂����B

�@����A�w�Z�ł͂U�N�����̈�قʼn��y��Ɍ����Ă̗��K�ɗ��ł��܂����B�S�Ղł́A�t�_�̃��Y����a���A���̍���ȂǁA����v�f����������܂����A�q�ǂ������͈ꐶ�����Ɏ��g��ł��܂����B�����̃s�A�m���t�́A����������A�Վ��L�������Y��������ł��B���t�҂́A�v���悤�ɒe���Ȃ������̂ł����A������K�̐��ʂ��\��A�݂�Ȃ��̂��₷���悤�ɒe�����Ƃ��ł��Ă��܂����B�w�͂��ė��K�������Ƃ����������܂��B

�@���y��Ɍ����Ăǂ̊w�N���A�������特�y���������A������Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N�����X�e���E�F�X�g���ɂ���u���}���فv���w�ɍs���Ă��܂����B�����̎{�݂Ƃ������ƂŁA��ʂ̗��p�҂̕������������钆�A�q�ǂ������͐Â��ɕ����A�}�i�[������Č��w���邱�Ƃ��ł��܂����B���ʂɁA�W�҈ȊO�͓��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n���̕����ɂ��ē����Ă��������܂����B�����ɂ́A�ߋ��̐V����Â��M�d�Ȗ{�������ƕ��сA�q�ǂ������͖ڂ��P�����Č������Ă��܂����B���w���ɂ́A�u�}���قɂ͉����̖{������܂����H�v�u�}�����Ɛ}���ق̈Ⴂ�͂Ȃ�ł����H�v�u�ǂ�����Ίْ�����ɂȂ��̂ł����H�v�ȂǁA��������̎��₪��ь����܂����B�ْ�����ɂ��ƁA���}���قɂ͂Ȃ�Ɩ�P�V�������̖{�����邻���ł��B�q�ǂ������ْ͊�����̂��b����������ƕ����A�^���ȑԓx�Ō��w���Ă������Ƃ���A�ْ�������u�ƂĂ����h�ȑԓx�ł����v�Ƃ��J�߂̌��t�����������܂����B

�@����A�w�Z�ł͂U�N�����̈�قʼn��y��Ɍ����Ă̗��K�ɗ��ł��܂����B�S�Ղł́A�t�_�̃��Y����a���A���̍���ȂǁA����v�f����������܂����A�q�ǂ������͈ꐶ�����Ɏ��g��ł��܂����B�����̃s�A�m���t�́A����������A�Վ��L�������Y��������ł��B���t�҂́A�v���悤�ɒe���Ȃ������̂ł����A������K�̐��ʂ��\��A�݂�Ȃ��̂��₷���悤�ɒe�����Ƃ��ł��Ă��܂����B�w�͂��ė��K�������Ƃ����������܂��B

�@���y��Ɍ����Ăǂ̊w�N���A�������特�y���������A������Ă��܂��B

�P�O���Q�R���i�j�Ԃ����ς��^���̐R���Ɍ����āE�n���E�B���v��E���R�i�x�w�K�i�Љ�j

�@�����A�܂��Z�ɂɒ��̌����������ޑO�̎��ԑтɁA�n���H����ƍZ�������Ԓd�̊������ɂ��s�͂��������܂����B�ߌ�ɂ́u�Ԃ����ς��^���v�̐R�����ӂ��ݖ�s���s����\��ł��B���̂��߁A����l�͗����t�ꖇ�ꖇ�ɂ܂Ŗڂ�z��A���J�ɐ��|�����Ă��������܂����B�Ԓd�̍ʂ肾���łȂ��A���͂̊��܂Ő����Ă������邻�̎p�ɁA�[���h�ӂƊ��ӂ̋C����������܂����B

�@3�N���̋����ł́A�n���E�B���Ɍ����Ďq�ǂ��������g���v��𗧂āA�o�����Â���Ɏ��g��ł��܂����B�ǂ�ȏ���ɂ��悤���A�ǂ�ȗV�т�p�ӂ��悤���ƁA�F�B�Ƙb�������Ȃ���H�v���Â炷�p�ɁA�G�߂̍s����ʂ��������������܂��B

�@4�N���̎Љ�Ȃł́A���R�i�x�w�K�ɒ���B�����̃y�[�X�Ŋw�т�i�߂Ȃ���A�S���������́u�߂��āv��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B�u�킩�����I�v�u�ł����I�v�Ƃ����������A�q�ǂ������̕\��ɂ��ӂ�Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����A�܂��Z�ɂɒ��̌����������ޑO�̎��ԑтɁA�n���H����ƍZ�������Ԓd�̊������ɂ��s�͂��������܂����B�ߌ�ɂ́u�Ԃ����ς��^���v�̐R�����ӂ��ݖ�s���s����\��ł��B���̂��߁A����l�͗����t�ꖇ�ꖇ�ɂ܂Ŗڂ�z��A���J�ɐ��|�����Ă��������܂����B�Ԓd�̍ʂ肾���łȂ��A���͂̊��܂Ő����Ă������邻�̎p�ɁA�[���h�ӂƊ��ӂ̋C����������܂����B

�@3�N���̋����ł́A�n���E�B���Ɍ����Ďq�ǂ��������g���v��𗧂āA�o�����Â���Ɏ��g��ł��܂����B�ǂ�ȏ���ɂ��悤���A�ǂ�ȗV�т�p�ӂ��悤���ƁA�F�B�Ƙb�������Ȃ���H�v���Â炷�p�ɁA�G�߂̍s����ʂ��������������܂��B

�@4�N���̎Љ�Ȃł́A���R�i�x�w�K�ɒ���B�����̃y�[�X�Ŋw�т�i�߂Ȃ���A�S���������́u�߂��āv��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B�u�킩�����I�v�u�ł����I�v�Ƃ����������A�q�ǂ������̕\��ɂ��ӂ�Ă��܂����B

�P�O���Q�Q���i���j�L���L�����E�F�m�ǃT�|�[�g�u��

�@�P�N���̉��y����K�ł��B�L���L�����̗��K�����Ă��܂����B���Ճn�[���j�J�A�P�g�̒S�C�����Ճn�[���j�J�ƑŊy��A�Q�g�̒S�C���؋Ղ�S�����Ă��܂����B���K���Ă���ƁA���R�Ɏq�������̗��K���Ă��鑬���������ɂȂ�܂����̂ŁA�r�����玄�����t��e���Ă݂܂����B���t�ɍ��킹�Ẵo�b�`�����t���邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̂܂ɂ��A�I���K���̂܂��Ɍ��Ճn�[���j�J�̎q���������W�܂�A��l��l���t���ł��邱�Ƃ��A�s�[�����Ă���܂����B���Ճn�[���j�J�̂R�O�����ȏ�̔����z�[�X�̉S���ł́A��������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�w�����Ȃ��ŃX���X���ł���悤�ɂȂ��Ă�����A�Z���S�������߂܂����B����ƁA�Z���S���ɕς��ė��K���A����ɂ��C���݂Ȃ���܂����B

�@�T�N���̑����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA����������܂��B�T�N����ΏۂɁu�F�m�ǃT�|�[�g�u���v���J�Â��܂����B�u�t�̕������������A�F�m�ǂɂ��āA�q�ǂ������ɂ�������₷���A��̓I�ɂ��b�����������܂����B�u���̓N�C�Y�`���Ői�s����A�u���Y��v�Ɓu�F�m�ǁv�̈Ⴂ�ɂ��āA�y�����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���Ƃ��A�u����̗[�т��v���o���Ȃ��͕̂��Y��B�ł��A�[�т�H�ׂ����Ǝ��̂�Y��Ă��܂��͔̂F�m�ǂ̉\��������v�Ƃ�������̗�ɁA�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ����X���Ă��܂����B�u�t�̕��́A�F�m�ǂ̕��ւ̐ڂ�����A�n��łł���T�|�[�g�ɂ��Ă����J�ɋ����Ă�������A�q�ǂ������̒��Ɂu�����ɂ��ł��邱�Ƃ�����v�Ƃ����C�Â����萶�����悤�ł��B���̍u����ʂ��āA�m�������łȂ��A�v�����⋤���̐S����ޑ�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�P�N���̉��y����K�ł��B�L���L�����̗��K�����Ă��܂����B���Ճn�[���j�J�A�P�g�̒S�C�����Ճn�[���j�J�ƑŊy��A�Q�g�̒S�C���؋Ղ�S�����Ă��܂����B���K���Ă���ƁA���R�Ɏq�������̗��K���Ă��鑬���������ɂȂ�܂����̂ŁA�r�����玄�����t��e���Ă݂܂����B���t�ɍ��킹�Ẵo�b�`�����t���邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̂܂ɂ��A�I���K���̂܂��Ɍ��Ճn�[���j�J�̎q���������W�܂�A��l��l���t���ł��邱�Ƃ��A�s�[�����Ă���܂����B���Ճn�[���j�J�̂R�O�����ȏ�̔����z�[�X�̉S���ł́A��������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�w�����Ȃ��ŃX���X���ł���悤�ɂȂ��Ă�����A�Z���S�������߂܂����B����ƁA�Z���S���ɕς��ė��K���A����ɂ��C���݂Ȃ���܂����B

�@�T�N���̑����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA����������܂��B�T�N����ΏۂɁu�F�m�ǃT�|�[�g�u���v���J�Â��܂����B�u�t�̕������������A�F�m�ǂɂ��āA�q�ǂ������ɂ�������₷���A��̓I�ɂ��b�����������܂����B�u���̓N�C�Y�`���Ői�s����A�u���Y��v�Ɓu�F�m�ǁv�̈Ⴂ�ɂ��āA�y�����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���Ƃ��A�u����̗[�т��v���o���Ȃ��͕̂��Y��B�ł��A�[�т�H�ׂ����Ǝ��̂�Y��Ă��܂��͔̂F�m�ǂ̉\��������v�Ƃ�������̗�ɁA�q�ǂ������͐^���ȕ\��Ŏ����X���Ă��܂����B�u�t�̕��́A�F�m�ǂ̕��ւ̐ڂ�����A�n��łł���T�|�[�g�ɂ��Ă����J�ɋ����Ă�������A�q�ǂ������̒��Ɂu�����ɂ��ł��邱�Ƃ�����v�Ƃ����C�Â����萶�����悤�ł��B���̍u����ʂ��āA�m�������łȂ��A�v�����⋤���̐S����ޑ�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�P�O���Q�P���i�j�y��̃`���[�j���O�E�A�w�����N�f�f�E�f���Љ�

�@�{���́A�w�Z�^�c���c��ψ���F���A�呾�ۂ⏬���ۂȂǂ̃`���[�j���O�����Ă��������܂����B���J���y��Ɍ����āA�Q���Ԃɂ킽�蒚�J�ɉ��𐮂��Ă�������A�q�ǂ����������悢���ʼn��t�ł���悤���s�͂��������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@�ߘa�W�N�x�ɓ��w�\��̉���������ΏۂƂ����A�w�����N�f�f���s���܂����B�������������N�f�f���Ă���ԁA�ی�҂̊F�l�ɂ͋���ψ���A�w�Z���H�ہA�ی��Z���^�[�̕��X����A�w�Z�����⌒�N�A���Ɋւ����Ȃ��b�����Ă��������܂����B�f�f���I���������������A���Ƃ̕��ƍĉ���Ƃ��́A�ق��Ƃ����Ί炪�ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�}�����ł́A�n���E�B���ɂ��Ȃ{���f������A�G�ߊ����ӂ���ԂƂȂ��Ă��܂��B�}���x�����̐搶�������G�ߊ����ӂ��{��I��ł��������Ă��܂��B�܂��A�Q�N���̍���̎��ƂŁu���t�����сv���w�K���܂������A���̂ق��ɂ��A�������낢�u���t�����т����v������Ă��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�{���́A�w�Z�^�c���c��ψ���F���A�呾�ۂ⏬���ۂȂǂ̃`���[�j���O�����Ă��������܂����B���J���y��Ɍ����āA�Q���Ԃɂ킽�蒚�J�ɉ��𐮂��Ă�������A�q�ǂ����������悢���ʼn��t�ł���悤���s�͂��������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@�ߘa�W�N�x�ɓ��w�\��̉���������ΏۂƂ����A�w�����N�f�f���s���܂����B�������������N�f�f���Ă���ԁA�ی�҂̊F�l�ɂ͋���ψ���A�w�Z���H�ہA�ی��Z���^�[�̕��X����A�w�Z�����⌒�N�A���Ɋւ����Ȃ��b�����Ă��������܂����B�f�f���I���������������A���Ƃ̕��ƍĉ���Ƃ��́A�ق��Ƃ����Ί炪�ƂĂ���ۓI�ł����B