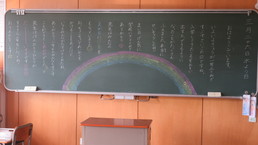

�ߘa�U�N�x�@�ɂ��͂炫�炫����L�@3�w��

�R���Q�U���i���j�C����

�@�q�������̐����A�v���o�����A�[�g�ɍ��߂��Ă��܂����B�����ǂނ����ł��W�[���Ƃ��܂��B

�@�C�����̎�����\�̌��t�ł́A3�N����1�N�Ԃ�U��Ԃ��āu�����Z�̕M�Z�v���ł���悤�ɂȂ������ƁA�u�O����\�ψ��v�ł݂�Ȃ̈ӌ���A�h�o�C�X�����炢�Ȃ��炪��������ƂX�Ɣ��\���Ă��܂����B

�@�S�C����A��l��l�Ɉ�N�ԐL�т����ƁA�����������ƂȂǁA���t�������Ȃ���ʒm�\���n����܂����B

�@�����܂ŒS�C�ɒm���Ȃ��悤�Ɋ�悵���T�N���́A��N�Ԃ̊��ӂ̎v���������Ɉ�l��l���b�Z�[�W�������āu��N�Ԃ��肪�Ƃ��������܂����I�v�ƃv���[���g���Ă��܂����B�u�Z�Z�搶�`��D���`�v�Ǝq���������猾���A�T�v���C�Y���͑听�����A�S�C�͊����̗܂ł����B��������Ă��������܂ł����B

�@�ߘa�U�N�x�́u���炫����L�v�͖{���ŏI���ł��B�����ǂ��Ă��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�q�������̐����A�v���o�����A�[�g�ɍ��߂��Ă��܂����B�����ǂނ����ł��W�[���Ƃ��܂��B

�@�C�����̎�����\�̌��t�ł́A3�N����1�N�Ԃ�U��Ԃ��āu�����Z�̕M�Z�v���ł���悤�ɂȂ������ƁA�u�O����\�ψ��v�ł݂�Ȃ̈ӌ���A�h�o�C�X�����炢�Ȃ��炪��������ƂX�Ɣ��\���Ă��܂����B

�@�S�C����A��l��l�Ɉ�N�ԐL�т����ƁA�����������ƂȂǁA���t�������Ȃ���ʒm�\���n����܂����B

�@�����܂ŒS�C�ɒm���Ȃ��悤�Ɋ�悵���T�N���́A��N�Ԃ̊��ӂ̎v���������Ɉ�l��l���b�Z�[�W�������āu��N�Ԃ��肪�Ƃ��������܂����I�v�ƃv���[���g���Ă��܂����B�u�Z�Z�搶�`��D���`�v�Ǝq���������猾���A�T�v���C�Y���͑听�����A�S�C�͊����̗܂ł����B��������Ă��������܂ł����B

�@�ߘa�U�N�x�́u���炫����L�v�͖{���ŏI���ł��B�����ǂ��Ă��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�R���Q�T���i�j��|���E���y���݉�

�@�f�������O������A�����̉ו����ړ�������A�C����|��������Ɗw�N���Ȃ�ł͂̌��i�ł��B�q����������������`�������āA���ꂢ�ɂ��Ă��܂��B���������т����Ȃ�܂����B���ꂢ�ɂȂ�̂͂����̂ł����A�Ȃ�Ƃ����G�ȋC�����ł��B

�@�S�N���́u�X�[�p�[���N�v�Ƒ肵�āA�S�̃O���[�v�ɕ�����đS���̃`�[�����P�O�O�_�����Ă��܂��B�u���ł��o�X�P�b�g�v�u�n���J�`���Ƃ��v�u���e�Q�[���v�u�����v�̂S��ނɃQ�[���ł��B�u�Ȃ�ł��o�X�P�b�g�v�ł́A�u�n���J�`���Ƃ��v�Ő^�Ƀn���J�`����������}�C�i�X�P�O�_�A�R��S�ɂȂ�ƃ}�C�i�X�P�O�_�Ƃ������[���A�u���e�Q�[���v�Ŏc�����l�Q�O�l�œ_������Ƃ������[���Ŋy����ł��܂����B

�@�P�N���ł́u�P�N����������ˉ�v�����Ă��܂����B�i��͎q�����������Ői�߂Ă��܂��B�`���Q�[���ł́A�����������l���������R�̃O���[�v�̐擪�̎q�������ɕʕ����ŕ����āA�`�����Ă��܂����B���������A�b���Ō�܂Œ�����悤�ɂȂ萬�������ꂵ���v���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�f�������O������A�����̉ו����ړ�������A�C����|��������Ɗw�N���Ȃ�ł͂̌��i�ł��B�q����������������`�������āA���ꂢ�ɂ��Ă��܂��B���������т����Ȃ�܂����B���ꂢ�ɂȂ�̂͂����̂ł����A�Ȃ�Ƃ����G�ȋC�����ł��B

�@�S�N���́u�X�[�p�[���N�v�Ƒ肵�āA�S�̃O���[�v�ɕ�����đS���̃`�[�����P�O�O�_�����Ă��܂��B�u���ł��o�X�P�b�g�v�u�n���J�`���Ƃ��v�u���e�Q�[���v�u�����v�̂S��ނɃQ�[���ł��B�u�Ȃ�ł��o�X�P�b�g�v�ł́A�u�n���J�`���Ƃ��v�Ő^�Ƀn���J�`����������}�C�i�X�P�O�_�A�R��S�ɂȂ�ƃ}�C�i�X�P�O�_�Ƃ������[���A�u���e�Q�[���v�Ŏc�����l�Q�O�l�œ_������Ƃ������[���Ŋy����ł��܂����B

�@�P�N���ł́u�P�N����������ˉ�v�����Ă��܂����B�i��͎q�����������Ői�߂Ă��܂��B�`���Q�[���ł́A�����������l���������R�̃O���[�v�̐擪�̎q�������ɕʕ����ŕ����āA�`�����Ă��܂����B���������A�b���Ō�܂Œ�����悤�ɂȂ萬�������ꂵ���v���܂����B

�R���Q�S���i���j��T�O��@���Ə؏����^��

�@�R�X���̑��Ɛ����S���o�Ȃ��A��T�O�Ə؏����^�������s�ł��܂����B���j���̒��s�ǂ̎q�������������̂ŁA�y������ł̓����ɂȂ�S�z�����܂������B�S���o�ȂɈ��g���܂����B���Ə؏����^�ł́A�Ė������Ƃ�������ƕԎ������āA�Ƃ̕��X�������O�ŁA���X�Ƒ��Ə؏������܂����B�������̌��t�ł́A���Ɛ�����l��l�̎v���̏�����t�ɂ��߂āA�Ăт������s���܂����B����ɂ������邩�̂悤�ɁA�ݍZ����\�Ƃ��ĎQ�������T�N�����A�����Ɛ��������悭���Ă����܂��Ƃ����o�g������������p���Ƃ����A���炵���Ăт���������܂����B

�@����������A�w�Z�^�c���c�����A�w�Z�^�c���c��ψ��̕��X���A�R�N�O������{���Ă��鋐�呲�Ə؏���ݒu���Ă��������܂����B����ɁA�T�O���N�L�O���T�ŁA�����ʂ��ė��p���Ă����ʂ̒��̌��t��ύX���č�蒼���܂����B�݂�Ȃň�ĂɂЂ��������ƁA�u���Ƃ��߂łƂ��v�̕������o�Ă��܂����B�q�������̐S�Ɏc�鉉�o������Ă��������܂����B

�@�ݍZ���A�ی�ҁA���E��������钆�ɁA���Ɛ����������܂����B���ی㎙���N���u�̎q���������A���Ɛ���������Ă��܂����B

�@��T�O��ڂ̑��Ɛ��́A�P�N���̂R�w�������R�N�ԃR���i�Ђ̐������Ă����q�������B�������̃��[�_�[�Ƃ��āA�悭���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�����āA���Ƃ��߂łƂ��������܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�X���̑��Ɛ����S���o�Ȃ��A��T�O�Ə؏����^�������s�ł��܂����B���j���̒��s�ǂ̎q�������������̂ŁA�y������ł̓����ɂȂ�S�z�����܂������B�S���o�ȂɈ��g���܂����B���Ə؏����^�ł́A�Ė������Ƃ�������ƕԎ������āA�Ƃ̕��X�������O�ŁA���X�Ƒ��Ə؏������܂����B�������̌��t�ł́A���Ɛ�����l��l�̎v���̏�����t�ɂ��߂āA�Ăт������s���܂����B����ɂ������邩�̂悤�ɁA�ݍZ����\�Ƃ��ĎQ�������T�N�����A�����Ɛ��������悭���Ă����܂��Ƃ����o�g������������p���Ƃ����A���炵���Ăт���������܂����B

�@����������A�w�Z�^�c���c�����A�w�Z�^�c���c��ψ��̕��X���A�R�N�O������{���Ă��鋐�呲�Ə؏���ݒu���Ă��������܂����B����ɁA�T�O���N�L�O���T�ŁA�����ʂ��ė��p���Ă����ʂ̒��̌��t��ύX���č�蒼���܂����B�݂�Ȃň�ĂɂЂ��������ƁA�u���Ƃ��߂łƂ��v�̕������o�Ă��܂����B�q�������̐S�Ɏc�鉉�o������Ă��������܂����B

�@�ݍZ���A�ی�ҁA���E��������钆�ɁA���Ɛ����������܂����B���ی㎙���N���u�̎q���������A���Ɛ���������Ă��܂����B

�@��T�O��ڂ̑��Ɛ��́A�P�N���̂R�w�������R�N�ԃR���i�Ђ̐������Ă����q�������B�������̃��[�_�[�Ƃ��āA�悭���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�����āA���Ƃ��߂łƂ��������܂��B

�R���Q�P���i���j���̉ԁE���������Q�N���E���Ǝ�����

�@�̈�٘e�̂��킢�s���N�̉Ԃ��炫�܂����B�u���炫�̍��̉ԁv�Ǝv������ł�����A�Z��������A�u���̉Ԃ���v�Ƌ����Ă��������܂����B���Ǝ��ɂ͖��J�ɂȂ肻���ł��B

�@�P�N���̐����Ȃł��B���N�x���w���Ă���V������N���Ɋ��ł��炢�����Ƃ����v������A�P�N�O�̎������v���N�����܂����B�V�����P�N���̋C������z�����Ȃ���A���܂Ŋw�Z�����Ŋy�����������ƁA�w�Z�̂��Ƃ��킩��₷���`���悤�ƊG�ɕ\���āA�f���������܂����B

�@�̈�فA�L���A�K�i�̐��|�A�f�������̂��ׂđ��Ǝ������������܂����B24���A���Ɛ��̖�o��S�҂��ɂ��Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�̈�٘e�̂��킢�s���N�̉Ԃ��炫�܂����B�u���炫�̍��̉ԁv�Ǝv������ł�����A�Z��������A�u���̉Ԃ���v�Ƌ����Ă��������܂����B���Ǝ��ɂ͖��J�ɂȂ肻���ł��B

�@�P�N���̐����Ȃł��B���N�x���w���Ă���V������N���Ɋ��ł��炢�����Ƃ����v������A�P�N�O�̎������v���N�����܂����B�V�����P�N���̋C������z�����Ȃ���A���܂Ŋw�Z�����Ŋy�����������ƁA�w�Z�̂��Ƃ��킩��₷���`���悤�ƊG�ɕ\���āA�f���������܂����B

�@�̈�فA�L���A�K�i�̐��|�A�f�������̂��ׂđ��Ǝ������������܂����B24���A���Ɛ��̖�o��S�҂��ɂ��Ă��܂��B

�R���P�X���i���j�Ȃ����E���Ƃ��j����E��d��ƁE�Ō�̋��H

�@������Ⴊ�~��A�ϐႵ�܂����B�q�������̈��S����邽�߁A�Z�������A�E�����Ⴉ���ł��B�ߌ�͏t�̖K���m�点�Ă����悤�Ȓg�����ł����B

�@���w���ł́A�U�N���̓�l�̂��߂̑��Ƃ��j�������܂����B�����������S�ɂȂ��Đi�߂Ă��ꂽ�Q�[���Ő���オ��܂����B�r���A��N�x�܂ŒS�C�������E�����T�v���C�Y�o��ŁA����ɐ���オ��̓s�[�N�ɁB�Ō�͉���������̃��_���Ƃ��莆�̃v���[���g�B���j���̃n���C�A���_���X������܂����B�U�N���͂Ƃ��Ă����ꂵ�����ł����B

�@�U�N���̕�d��Ƃł́A�Q�K�̓n��L���̉��������������Ŗ����Ă���܂����B���@�����������ł͂Ƃ�Ȃ�������ꐶ���������A��������قǃs�J�s�J�ɂ��Ă���܂����B���Ǝ��ɂ́A���o�̊F���ʂ���Ƃ���ł��B�U�N�����ꂢ�ɂ��Ă���Ă��肪�Ƃ��B

�@��d��Ƃ��I����Ă���u���H�Ōゾ����A�Z���搶�ꏏ�ɋ��H��H�ׂ܂��B�v�ƗU���Ă���܂����B�u�����́HJ�搶�ɘb���Ă���ɂ��悤�ˁB�v�ƁA���Ĉꏏ�ɐH�ׂ܂����B�u�D���Ȉ��ݕ��͂ȂɁH�v�u�D���Ȕ��`�͂Ȃɂ��H�v�ƁA���̓������q���������z������Q�[�������܂����B�u���̖т͓V�R�p�[�}�������…�B�v�Ɠ�����ƁA�u�������I�p�[�}�����Ă�Ǝv���Ă����`�B�v�u�����Ă���̂��Ǝv���Ă��`�B�v�Ƌ�����܂����B�Ō�̋��H�́A�l�C���j���[�̃R�R�A�g���p���A�n���o�[�O�A�z���C�g�V�`���[�A�N���[�v�A���ރ��[�O���g�ł��B�������W�����P�����Ō�Ȃ̂ŋC�������Ⴂ�܂����B���U�����肪�Ƃ��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@������Ⴊ�~��A�ϐႵ�܂����B�q�������̈��S����邽�߁A�Z�������A�E�����Ⴉ���ł��B�ߌ�͏t�̖K���m�点�Ă����悤�Ȓg�����ł����B

�@���w���ł́A�U�N���̓�l�̂��߂̑��Ƃ��j�������܂����B�����������S�ɂȂ��Đi�߂Ă��ꂽ�Q�[���Ő���オ��܂����B�r���A��N�x�܂ŒS�C�������E�����T�v���C�Y�o��ŁA����ɐ���オ��̓s�[�N�ɁB�Ō�͉���������̃��_���Ƃ��莆�̃v���[���g�B���j���̃n���C�A���_���X������܂����B�U�N���͂Ƃ��Ă����ꂵ�����ł����B

�@�U�N���̕�d��Ƃł́A�Q�K�̓n��L���̉��������������Ŗ����Ă���܂����B���@�����������ł͂Ƃ�Ȃ�������ꐶ���������A��������قǃs�J�s�J�ɂ��Ă���܂����B���Ǝ��ɂ́A���o�̊F���ʂ���Ƃ���ł��B�U�N�����ꂢ�ɂ��Ă���Ă��肪�Ƃ��B

�@��d��Ƃ��I����Ă���u���H�Ōゾ����A�Z���搶�ꏏ�ɋ��H��H�ׂ܂��B�v�ƗU���Ă���܂����B�u�����́HJ�搶�ɘb���Ă���ɂ��悤�ˁB�v�ƁA���Ĉꏏ�ɐH�ׂ܂����B�u�D���Ȉ��ݕ��͂ȂɁH�v�u�D���Ȕ��`�͂Ȃɂ��H�v�ƁA���̓������q���������z������Q�[�������܂����B�u���̖т͓V�R�p�[�}�������…�B�v�Ɠ�����ƁA�u�������I�p�[�}�����Ă�Ǝv���Ă����`�B�v�u�����Ă���̂��Ǝv���Ă��`�B�v�Ƌ�����܂����B�Ō�̋��H�́A�l�C���j���[�̃R�R�A�g���p���A�n���o�[�O�A�z���C�g�V�`���[�A�N���[�v�A���ރ��[�O���g�ł��B�������W�����P�����Ō�Ȃ̂ŋC�������Ⴂ�܂����B���U�����肪�Ƃ��B

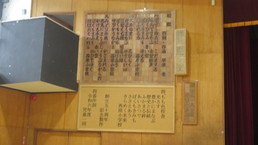

�R���P�W���i�j�@�������\��E�P�N�������������悤

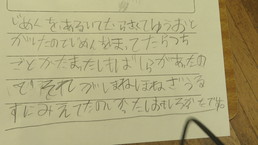

�@�Q�N���ł́u�������\��v�����Ă��܂����B���܂�Ă��玩�����g���ӂ肩����A�ł���悤�ɂȂ������ƁA�̂т����Ƃ������L���O�`���ɂ��Ĕ��\���Ă��܂����B�u�Z���搶�A���̎��Ԃ����Ƃ��Ă��������v�Ƃ������N�G�X�g������܂����B�u��d���т����ׂ�悤�ɂȂ�܂����v�u�P�N���̂Ƃ��͂͂��������Ă��������ł��Ȃ��������ǁA�n��̐l�ɑ傫�Ȑ��ł��������ł���悤�ɂȂ�܂����v�u�������炢�Ȃ��H�ׂ���悤�ɂȂ�܂����v�ȂǁA���ꂼ��̎q�������̐L�т͈Ⴂ�܂����A�����̍s�����悭�U��Ԃ�A�݂�Ȃ̑O�œ��X���\���邱�Ƃ��ł������Ƃ́A���炵�������ł��B

�@�P�N���͊w�������Łu�P�N����������ˉ�v������c�肪�q���������炠��܂����B�i��A�����L�A�L�^���������S���������肳��Ă��܂����B�w�������̗��ꂪ�킩��悤�ɁA�����鉻���蒅���Ă��܂����B����オ��H�v�����邱�Ƃ��l���A�u�`���Q�[���v�u�����Ƃ�Q�[���v�����邱�ƂɂȂ�܂����B�q�����������������ōl���āA�b�������������ł���悤�ɂȂ�A���������Ɗ����܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���ł́u�������\��v�����Ă��܂����B���܂�Ă��玩�����g���ӂ肩����A�ł���悤�ɂȂ������ƁA�̂т����Ƃ������L���O�`���ɂ��Ĕ��\���Ă��܂����B�u�Z���搶�A���̎��Ԃ����Ƃ��Ă��������v�Ƃ������N�G�X�g������܂����B�u��d���т����ׂ�悤�ɂȂ�܂����v�u�P�N���̂Ƃ��͂͂��������Ă��������ł��Ȃ��������ǁA�n��̐l�ɑ傫�Ȑ��ł��������ł���悤�ɂȂ�܂����v�u�������炢�Ȃ��H�ׂ���悤�ɂȂ�܂����v�ȂǁA���ꂼ��̎q�������̐L�т͈Ⴂ�܂����A�����̍s�����悭�U��Ԃ�A�݂�Ȃ̑O�œ��X���\���邱�Ƃ��ł������Ƃ́A���炵�������ł��B

�@�P�N���͊w�������Łu�P�N����������ˉ�v������c�肪�q���������炠��܂����B�i��A�����L�A�L�^���������S���������肳��Ă��܂����B�w�������̗��ꂪ�킩��悤�ɁA�����鉻���蒅���Ă��܂����B����オ��H�v�����邱�Ƃ��l���A�u�`���Q�[���v�u�����Ƃ�Q�[���v�����邱�ƂɂȂ�܂����B�q�����������������ōl���āA�b�������������ł���悤�ɂȂ�A���������Ɗ����܂����B

�R���P�V���i���j���Ǝ��\�s�E���Ɛ��̂��߂�…

�@���Ǝ��̖{�ԂɌ����čs�����n�[�T�����s���܂����B�q��������搶���̗�����m�F���A�X���[�Y�ɐi�s�ł���悤�ɏ������邽�߂Ɏ��{���܂����B�\�s���S�N�����Q�����A�����܂����B���߂đ̌�����ْ���������܂������A���h�ȑԓx�ŎQ���ł��܂����B�u�U�N�������Ƃ��Ă��܂��Ƃ����������킫�܂����B�v�u�U�N�������Ƃ��邳�݂����������܂��v�Ƃ������z������܂����B�����Ԃɂ킽���āA�S�N���̎q���������撣��܂����B���Ǝ��ɎQ������T�C�U�N���̎p����A�S�N���͊�������̂������Ƃ��������ƂƎv���܂��B

�@�T�Z���ɂ́A�T�N�������Ǝ��������s���܂����B�̈�كg�C���A���~���A�L���A�K�i���A�U�N���̂��߂Ɉꐶ�������ꂢ�ɂ��Ă���܂����B�ō��w�N�Ƃ��Ă̎��o���炿�܂����B�U�N��������܂Ŋw�Z�����������Ă��ꂽ���Ƃւ̊��ӂ��A���̏������Ƃ����ĕ\�����Ƃ��ł��܂����B�T�N���̃T�|�[�g�����邱�ƂŁA�U�N���͈��S���đ��Ǝ����}�����܂��B�T�N�����g�����������Ȗ���������܂����B���肪�Ƃ��T�N���I

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���Ǝ��̖{�ԂɌ����čs�����n�[�T�����s���܂����B�q��������搶���̗�����m�F���A�X���[�Y�ɐi�s�ł���悤�ɏ������邽�߂Ɏ��{���܂����B�\�s���S�N�����Q�����A�����܂����B���߂đ̌�����ْ���������܂������A���h�ȑԓx�ŎQ���ł��܂����B�u�U�N�������Ƃ��Ă��܂��Ƃ����������킫�܂����B�v�u�U�N�������Ƃ��邳�݂����������܂��v�Ƃ������z������܂����B�����Ԃɂ킽���āA�S�N���̎q���������撣��܂����B���Ǝ��ɎQ������T�C�U�N���̎p����A�S�N���͊�������̂������Ƃ��������ƂƎv���܂��B

�@�T�Z���ɂ́A�T�N�������Ǝ��������s���܂����B�̈�كg�C���A���~���A�L���A�K�i���A�U�N���̂��߂Ɉꐶ�������ꂢ�ɂ��Ă���܂����B�ō��w�N�Ƃ��Ă̎��o���炿�܂����B�U�N��������܂Ŋw�Z�����������Ă��ꂽ���Ƃւ̊��ӂ��A���̏������Ƃ����ĕ\�����Ƃ��ł��܂����B�T�N���̃T�|�[�g�����邱�ƂŁA�U�N���͈��S���đ��Ǝ����}�����܂��B�T�N�����g�����������Ȗ���������܂����B���肪�Ƃ��T�N���I

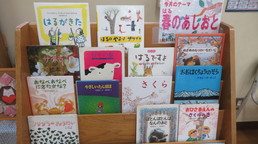

�R���P�S���i���j�����w�Z���Ǝ��E�V�P�N���̂��߂�…

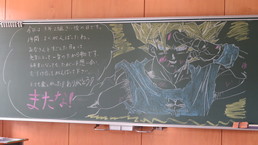

�@���炵�����V�̂��ƁA��䐼���w�Z�̑��Ǝ��ɎQ�܂����B��l��l�̕Ԏ��A���X����p�Ɋ������܂����B���w�Z�Ȃ�ł͂̑����A�����ɗ܂����ӂ�܂����B�n��̕��X�������ł����B���Ɛ��̍����u������v�͐��k�����������Ȃ���̂��p�ɁA�܂��ܗ܂ł����B���Ƃ��߂łƂ��������܂��B

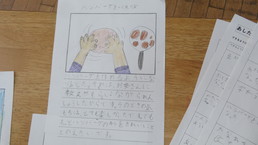

�@�P�N�����S���ɓ��w����V�P�N���̂��߂ɁA�f����������Ă��܂����B�F�h�肪��������ł��Ă��܂��B���̂P�N�Ԃʼn߂������o�����̊G�A�t�炵�����ԁA���ԂɃJ�j���������Ă���z���͖L���ȊG������܂����B����Ȃ��Ƃ��������ȂƐU��Ԃ�Ȃ���A�V�P�N����S�҂��ɂ��Ă���p������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���炵�����V�̂��ƁA��䐼���w�Z�̑��Ǝ��ɎQ�܂����B��l��l�̕Ԏ��A���X����p�Ɋ������܂����B���w�Z�Ȃ�ł͂̑����A�����ɗ܂����ӂ�܂����B�n��̕��X�������ł����B���Ɛ��̍����u������v�͐��k�����������Ȃ���̂��p�ɁA�܂��ܗ܂ł����B���Ƃ��߂łƂ��������܂��B

�@�P�N�����S���ɓ��w����V�P�N���̂��߂ɁA�f����������Ă��܂����B�F�h�肪��������ł��Ă��܂��B���̂P�N�Ԃʼn߂������o�����̊G�A�t�炵�����ԁA���ԂɃJ�j���������Ă���z���͖L���ȊG������܂����B����Ȃ��Ƃ��������ȂƐU��Ԃ�Ȃ���A�V�P�N����S�҂��ɂ��Ă���p������܂����B

�R���P�R���i�j�o�O���Ɓi�{�b�`���E�����b�N�j

�@

�@6�N���̏o�O���ƂƂ��āA�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i�ψ��̕��X����{�b�`���ƃ����b�N�������Ă��������܂����B

�@�{�b�`���́A�N��A���ʁA�Ⴊ���̂���Ȃ��Ɋւ�炸�A���ׂĂ̐l���ꏏ�ɋ���������X�|�[�c�Ƃ��ăp�������s�b�N�̐�����ڋ��c�Ƃ��Ă��L���ł��B�W���b�N�{�[���i�ڕW���j�ƌĂ�锒���{�[���ɁA�ԁE�̂��ꂼ��U�����̃{�[���𓊂�����A�]��������A���̃{�[���ɓ��Ă��肵�āA�����ɋ߂Â��邩�������܂��B�ォ�瓊���Ă��A�����瓊���Ă������̂ł��B

�@�����b�N�́A�ؐ��̃s���i�X�L�b�g���j��|���ē_���������X�|�[�c�ł��B�}�b�g�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�u�X�L�b�g���v�ɁA�ؐ��̖_�i�����b�N�j�𓊂��ē|���܂��B�P�{��|�����ꍇ�́u�X�L�b�g���v�ɕ`���ꂽ���������_�ɂȂ�A�����{�|�����ꍇ�͓|�����{�������_�ɂȂ�܂��B��ɂT�O�_���傤�ǂɒB�������`�[���������ɂȂ�܂��B

�@�S�̃`�[���ɕ�����āA���ꂼ��Q�[�������܂����B���[�����킩��₷���A�����y���߂邱�Ƃ��ł��A���߂Ă̑̌��ł������A�吷��オ��ł����B�q�������́A���s���Ă��D����������������A�_�����u�X�L�b�g���v�ɂ�����Ǝ����荇���Ċ�肵�Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@6�N���̏o�O���ƂƂ��āA�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i�ψ��̕��X����{�b�`���ƃ����b�N�������Ă��������܂����B

�@�{�b�`���́A�N��A���ʁA�Ⴊ���̂���Ȃ��Ɋւ�炸�A���ׂĂ̐l���ꏏ�ɋ���������X�|�[�c�Ƃ��ăp�������s�b�N�̐�����ڋ��c�Ƃ��Ă��L���ł��B�W���b�N�{�[���i�ڕW���j�ƌĂ�锒���{�[���ɁA�ԁE�̂��ꂼ��U�����̃{�[���𓊂�����A�]��������A���̃{�[���ɓ��Ă��肵�āA�����ɋ߂Â��邩�������܂��B�ォ�瓊���Ă��A�����瓊���Ă������̂ł��B

�@�����b�N�́A�ؐ��̃s���i�X�L�b�g���j��|���ē_���������X�|�[�c�ł��B�}�b�g�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�u�X�L�b�g���v�ɁA�ؐ��̖_�i�����b�N�j�𓊂��ē|���܂��B�P�{��|�����ꍇ�́u�X�L�b�g���v�ɕ`���ꂽ���������_�ɂȂ�A�����{�|�����ꍇ�͓|�����{�������_�ɂȂ�܂��B��ɂT�O�_���傤�ǂɒB�������`�[���������ɂȂ�܂��B

�@�S�̃`�[���ɕ�����āA���ꂼ��Q�[�������܂����B���[�����킩��₷���A�����y���߂邱�Ƃ��ł��A���߂Ă̑̌��ł������A�吷��オ��ł����B�q�������́A���s���Ă��D����������������A�_�����u�X�L�b�g���v�ɂ�����Ǝ����荇���Ċ�肵�Ă��܂����B

�R���P�Q���i���j ����ɐi�ޏt�E�ۈ牀�K��

�@�������̐�������ƁA1�N������ĂĂ���p���W�[�ƃ`���[���b�v�̋������A�T�K�I�̔��ɍė��p�ŐA���Ă��܂��B�`���[���b�v�̗t���j���L�j���L�L�тĂ��܂����B�����āA�Z��������N�̉Ԃ̎���T���āA��ĂĂ��ꂽ�̉Ԃ̉Ԃ����������ɍ炫�n�߂܂����B���ɒ��ԏ�e�A���卶���̉Ԓd�ɂ͂�������̍̉Ԃ��炫�n�߂܂����B�t��������ƂƂ��ɁA���Ƃ̉����߂Â��Ă��܂��B

�@�ۈ牀�K��ɍs���Ă��܂����B�N������̃N���X���X���[�Y�ɋ��H���Ԃ��ł���悤�ɁA��l����Ŕz�V�����Ă��܂����B������������K���Ă��邹�����A���ɔz�V���ł��܂��B���H���Ԃ̂悤�ɓ������Ƃ��ł��Ă��āA���S���܂����B���H�̔z�V���A�����Ƒ������ʼn̂��u�ڂ��̂�������́v�����������͉̂��Ă��āA���܂��������ł��B���ꂼ��̏��w�Z�ւ̓o�Z�}�b�v���f������A�Ƃ���w�Z�܂ł̒n�}���ł��Ă��܂����B

�@�������̐�������ƁA1�N������ĂĂ���p���W�[�ƃ`���[���b�v�̋������A�T�K�I�̔��ɍė��p�ŐA���Ă��܂��B�`���[���b�v�̗t���j���L�j���L�L�тĂ��܂����B�����āA�Z��������N�̉Ԃ̎���T���āA��ĂĂ��ꂽ�̉Ԃ̉Ԃ����������ɍ炫�n�߂܂����B���ɒ��ԏ�e�A���卶���̉Ԓd�ɂ͂�������̍̉Ԃ��炫�n�߂܂����B�t��������ƂƂ��ɁA���Ƃ̉����߂Â��Ă��܂��B

�@�ۈ牀�K��ɍs���Ă��܂����B�N������̃N���X���X���[�Y�ɋ��H���Ԃ��ł���悤�ɁA��l����Ŕz�V�����Ă��܂����B������������K���Ă��邹�����A���ɔz�V���ł��܂��B���H���Ԃ̂悤�ɓ������Ƃ��ł��Ă��āA���S���܂����B���H�̔z�V���A�����Ƒ������ʼn̂��u�ڂ��̂�������́v�����������͉̂��Ă��āA���܂��������ł��B���ꂼ��̏��w�Z�ւ̓o�Z�}�b�v���f������A�Ƃ���w�Z�܂ł̒n�}���ł��Ă��܂����B

3��11���i�j�����{��k��14�N�Ǔ������E�Ō�̎�������E�������Â���

�@�����{��k�Д�Ў҂̕��X�̒Ǔ��̕������s���܂����B�ٓ��̑O�Ɉȉ��̘b�����܂����B

�@14�N�O�̍����A���{�ɂ͑�ςȂ��Ƃ��N����܂����B���k�n���𒆐S�Ƃ���傫�Ȓn�k�ł��B�n�k�̂��Ƃɑ傫�ȒÔg������A�����̕��������Ȃ����Ă��܂��܂����B�����ɍs�����킩��Ȃ��������܂��B�܂��A�����̉Ƃɂ��A�ꂸ�A�m��Ȃ��ꏊ�ɔ��Ă���l���������܂��B�����́A���̕��X�̂��Ƃ��l������ł��B2���S�U����1���Ԃ̖ٓ������܂��B�ٓ��Ƃ����̂́A������Ă��܂��ĐÂ��ɐS�̒��ōl���邱�Ƃł��B��ςȎv�������ꂽ���X���A�S�̒��ŗ�܂��āA�l���邱�Ƃł��̕��X�̋C�������Ȃ����߂����Ǝv���܂��B�u�ٓ��v�B

�@���N�x�Ō�̎����W�����܂����B�N���u���A�ψ����A�v��ψ��̎q����������̂������ƁA����1�N�Ŏ������g���L�т����ƁA�w���Ƃ�b���܂����B�^����ł̃e�[�}�Â���A�Z�����y��ł̎i��A50���N�L�O�s���Ńo���[�������[�X���������ƁA���T�Ŏi����������ƁA�������^���ł����������ӂɂȂ������Ɠ��A�q�������̐S�Ɏc��A���ꂼ��Ɋw�т�����܂����B1�N�Ԃ����܂����B

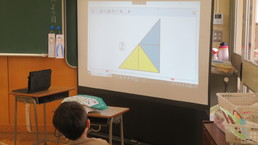

�@1�N���̎Z���u�������Â���v�ł��B�S�̒��p�O�p�`�̐F���g���āA�����`�A�����`�A�傫�Ȓ��p�ɓ��ӎO�p�`�����܂����B1�g�ł͐F���g�p���Ċw�K�A2�g�ł̓^�u���b�g�����p���Ă̊w�K�����Ă��܂����B�ǂ�����ǂ̐F���P�������ƎO�p�`�ɂȂ�̂����l���Ă��܂����B���\�ł́A�����̌��t�ł킩��₷�����������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����{��k�Д�Ў҂̕��X�̒Ǔ��̕������s���܂����B�ٓ��̑O�Ɉȉ��̘b�����܂����B

�@14�N�O�̍����A���{�ɂ͑�ςȂ��Ƃ��N����܂����B���k�n���𒆐S�Ƃ���傫�Ȓn�k�ł��B�n�k�̂��Ƃɑ傫�ȒÔg������A�����̕��������Ȃ����Ă��܂��܂����B�����ɍs�����킩��Ȃ��������܂��B�܂��A�����̉Ƃɂ��A�ꂸ�A�m��Ȃ��ꏊ�ɔ��Ă���l���������܂��B�����́A���̕��X�̂��Ƃ��l������ł��B2���S�U����1���Ԃ̖ٓ������܂��B�ٓ��Ƃ����̂́A������Ă��܂��ĐÂ��ɐS�̒��ōl���邱�Ƃł��B��ςȎv�������ꂽ���X���A�S�̒��ŗ�܂��āA�l���邱�Ƃł��̕��X�̋C�������Ȃ����߂����Ǝv���܂��B�u�ٓ��v�B

�@���N�x�Ō�̎����W�����܂����B�N���u���A�ψ����A�v��ψ��̎q����������̂������ƁA����1�N�Ŏ������g���L�т����ƁA�w���Ƃ�b���܂����B�^����ł̃e�[�}�Â���A�Z�����y��ł̎i��A50���N�L�O�s���Ńo���[�������[�X���������ƁA���T�Ŏi����������ƁA�������^���ł����������ӂɂȂ������Ɠ��A�q�������̐S�Ɏc��A���ꂼ��Ɋw�т�����܂����B1�N�Ԃ����܂����B

�@1�N���̎Z���u�������Â���v�ł��B�S�̒��p�O�p�`�̐F���g���āA�����`�A�����`�A�傫�Ȓ��p�ɓ��ӎO�p�`�����܂����B1�g�ł͐F���g�p���Ċw�K�A2�g�ł̓^�u���b�g�����p���Ă̊w�K�����Ă��܂����B�ǂ�����ǂ̐F���P�������ƎO�p�`�ɂȂ�̂����l���Ă��܂����B���\�ł́A�����̌��t�ł킩��₷�����������邱�Ƃ��ł��܂����B

�R���P�O���i���j���ӂ̉�

�@�w�Z�����c�̕��X�ւ̊��ӂ̉���s���܂����B�w�Z�����c�́A�������A�ǂݕ������A�w�K�x���A�o���Z�����A�w�Z�s���ւ̎x���̂T�̎�ނ�����܂��B���N�x�����犈���̂��x�����������Ă��������܂����B�w�Z�����c�̊F���Ă������邨�͓Y���́A�q�������̖������x����傫�ȗ͂ƂȂ�A�q�������̉\�����L������̂ł��B���ƒ��Ɋ������Ă��Ē��ڎq�������Ɖ��Ȃ����X�ɂ́A���������̕����ł��m�点�����Ď��m��}���Ă��܂����B�q����������w�Z�����c����ւ̃��b�Z�[�W�ƂU�N�����ƒ�Ȃ̎��Ԃɍ�����A�N�����X�|���W���v���[���g�������Ă��������܂����B�����āA�u���肪�Ƃ��̉ԁ�v�̉̂̃v���[���g�Ŋ��ӂ̋C���������`�����܂����B�w�Z�����c�̑�\�Ƃ��āAM���牞���c�����Ă���Ƃ��̂�肪���ɂ��Ă��b���������܂����B�S�̂����������������ȉ�ɂȂ�܂����B

�@��̌�A�w�Z�����c��c���J�Â��A���ꂼ�ꉞ���c���m�̎��ȏЉ������̊����̗l�q�A�ۑ�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��ċ��L���܂����B���ꂩ����A�Ƃ��Ɏ���g���Ă��悢����̏��z���Ă����邱�Ƃ�����Ă��܂��B����Ƃ���낵�����肢�������܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�w�Z�����c�̕��X�ւ̊��ӂ̉���s���܂����B�w�Z�����c�́A�������A�ǂݕ������A�w�K�x���A�o���Z�����A�w�Z�s���ւ̎x���̂T�̎�ނ�����܂��B���N�x�����犈���̂��x�����������Ă��������܂����B�w�Z�����c�̊F���Ă������邨�͓Y���́A�q�������̖������x����傫�ȗ͂ƂȂ�A�q�������̉\�����L������̂ł��B���ƒ��Ɋ������Ă��Ē��ڎq�������Ɖ��Ȃ����X�ɂ́A���������̕����ł��m�点�����Ď��m��}���Ă��܂����B�q����������w�Z�����c����ւ̃��b�Z�[�W�ƂU�N�����ƒ�Ȃ̎��Ԃɍ�����A�N�����X�|���W���v���[���g�������Ă��������܂����B�����āA�u���肪�Ƃ��̉ԁ�v�̉̂̃v���[���g�Ŋ��ӂ̋C���������`�����܂����B�w�Z�����c�̑�\�Ƃ��āAM���牞���c�����Ă���Ƃ��̂�肪���ɂ��Ă��b���������܂����B�S�̂����������������ȉ�ɂȂ�܂����B

�@��̌�A�w�Z�����c��c���J�Â��A���ꂼ�ꉞ���c���m�̎��ȏЉ������̊����̗l�q�A�ۑ�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��ċ��L���܂����B���ꂩ����A�Ƃ��Ɏ���g���Ă��悢����̏��z���Ă����邱�Ƃ�����Ă��܂��B����Ƃ���낵�����肢�������܂��B

�R���W���i�y�j�Z�̂S�Ԏ�t�H��

�@�R�����̊w�Z�����ł��m�点�����Ƃ���A�{���u���O�e�N�m�X�v�����삵�Ă��������u�Z�̂S�ԁv�̎��t���H�����s���܂����B�T�d�ɑ����g�݁A����ɂ��������v�͉E���Ɉړ����A�]���������u�Z�́v�����O�������Ă����ɕt���ւ��āA�V��������Ă����������u�Z�̂S�ԁv�����t���Ă��������܂����B�g������������悤�A�t�b�N���V�������t���Ă��������܂����B���ӂ̋C�����ł����ς��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�R�����̊w�Z�����ł��m�点�����Ƃ���A�{���u���O�e�N�m�X�v�����삵�Ă��������u�Z�̂S�ԁv�̎��t���H�����s���܂����B�T�d�ɑ����g�݁A����ɂ��������v�͉E���Ɉړ����A�]���������u�Z�́v�����O�������Ă����ɕt���ւ��āA�V��������Ă����������u�Z�̂S�ԁv�����t���Ă��������܂����B�g������������悤�A�t�b�N���V�������t���Ă��������܂����B���ӂ̋C�����ł����ς��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

3���V���i���j�������̓��E�Q�N�����ƎQ�ρE�����ăN���C�A�j���[�V����

�@���N�x�Ō�́u�������̓��v�ł��B�����ψ�����ƂƂ��ɁA���C�Ɂu�������^���v�����܂����B�傫�Ȑ��ł����������Ă���q�������̒��ɓo�Z���Ă���q�������́A���R�ƏΊ�ɂȂ�܂��B���C�̂��钩�ɂȂ�܂����B

�@�����ɂȂ����Q�N���̎��ƎQ�ρE���k��ł����B�Q�N���X�Ƃ��̂т����ƁA�ł���悤�ɂȂ������Ƃ��l��O���[�v�Ŕ��\���܂����B���Ƃ̕��X�Ɍ����邽�߂ɁA�����܂ňꐶ�������K���܂����B�l���Z�ł́A�Ȃ�Ƃт��R�O�b�Ԓ��ё����Ă���F�B�ɁA���y�ɍ��킹�������ʼn����A���̎p�͂Ȃ�Ƃ����킢�炵�������ł��B�������������łȂ��A�y��Ń��Y���悭�e���|���Ƃ�Ȃ���A��̂��Ƃ����Ă����̂Ɋ��S���܂����B�����ɓ���Ȃ����炢��������̕ی�҂̕��ɂ��炵�Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@5�N���̐}�H�u�����ăN���C�A�j���[�V�����v�ł��B�R�}�B��A�j���[�V���������܂��B�q�����������Q�����L�����N�^�[��l�`���R�}�B�肷��̂ɂǂ�ȓ������������邩�l���܂����B�����āA�^�u���b�g�[�����Œ肵�āA�\�}���l���ĎB�e���Ă��܂����B�������B�e����L�����N�^�[��l�`�����āA�C���[�W�ɂ����悤�A�j���[�V����������Ă��܂����B�ǂ�ȃX�g�[���[�ŃL�����N�^�[��l�`�������̂ł��傤��…�y���݂ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���N�x�Ō�́u�������̓��v�ł��B�����ψ�����ƂƂ��ɁA���C�Ɂu�������^���v�����܂����B�傫�Ȑ��ł����������Ă���q�������̒��ɓo�Z���Ă���q�������́A���R�ƏΊ�ɂȂ�܂��B���C�̂��钩�ɂȂ�܂����B

�@�����ɂȂ����Q�N���̎��ƎQ�ρE���k��ł����B�Q�N���X�Ƃ��̂т����ƁA�ł���悤�ɂȂ������Ƃ��l��O���[�v�Ŕ��\���܂����B���Ƃ̕��X�Ɍ����邽�߂ɁA�����܂ňꐶ�������K���܂����B�l���Z�ł́A�Ȃ�Ƃт��R�O�b�Ԓ��ё����Ă���F�B�ɁA���y�ɍ��킹�������ʼn����A���̎p�͂Ȃ�Ƃ����킢�炵�������ł��B�������������łȂ��A�y��Ń��Y���悭�e���|���Ƃ�Ȃ���A��̂��Ƃ����Ă����̂Ɋ��S���܂����B�����ɓ���Ȃ����炢��������̕ی�҂̕��ɂ��炵�Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@5�N���̐}�H�u�����ăN���C�A�j���[�V�����v�ł��B�R�}�B��A�j���[�V���������܂��B�q�����������Q�����L�����N�^�[��l�`���R�}�B�肷��̂ɂǂ�ȓ������������邩�l���܂����B�����āA�^�u���b�g�[�����Œ肵�āA�\�}���l���ĎB�e���Ă��܂����B�������B�e����L�����N�^�[��l�`�����āA�C���[�W�ɂ����悤�A�j���[�V����������Ă��܂����B�ǂ�ȃX�g�[���[�ŃL�����N�^�[��l�`�������̂ł��傤��…�y���݂ł��B

�R���U���i�j�����^�C���E���Ǝ����K�E�x���Њw�K�E���ۗ����w�K

�@�����^�C���ł́A�T�N�������߂ĂU�N���̑O�Ń��[�_�[�Ƃ��āA�c����V�т��l���܂����B�T�N�����u�������ƈꏏ�A��邱�Ƌt�A�E�v�Ƃ����Ɓu���v�u�������Ƌt�A��邱�ƈꏏ�@�O�v�Ƃ����Ɓu���v�ɃW�����v������Ƃ����c����O���[�v������܂����B���܂łU�N�����l���Ă��ꂽ�V�тŊy���܂��Ă���������ӂ̎v�������������`���܂����B

�@��������A���Ǝ����K���n�܂�܂����B���Ǝ�������Ӗ��A��A�������A������A�Ԏ��A����̎d�����w�т܂����B��̎d���͋߂��̗F�B�ƌ������Ȃ�����K�B�Ԏ��́u�͂��v�ł͂Ȃ��A�u�͂����v�Ə����ȁu���v���ӎ�����Ƃ����Ƌ����搶����A�h�o�C�X�����������܂����B

�@���ʎx���w�Z�ɍݐЂ��鎙�����w��̏��w�Z�ɒʂ��u�x���Њw�K�v���R�w�����s���܂����B�Q�w���Ɉ��������A�P�N���̂Q���̎q���������A�R�w���͂P�N�Q�g�Ō𗬂��܂����B�a�������сA�C�X�Ƃ�Q�[���A�ԋS�ƐS�̃^���S�A������Ԃ����܂����B�݂�Ȃ��Ί�Ŋy���݂܂����B���z���\�ł́A�u��Ԃ�����Ԃ��y���������ł��B�v�ƁA�𗬂����Q���̎q�ǂ������́A�x���w�Z�̒S�C�̐搶���p�ӂ���Ă������F�̃S�[���f���}�C�N�Řb���Ă���܂����B���N�x���𗬂������܂��B

�@���ۗ�������̈�Ƃ��āA�q�b�|�t�@�~���[�N���u�̕��X�ɗ��Z���Ă��������܂����B�����ꊈ���Ŕ|����u�ǂ�Ȑl�ɂ��A�ǂ�Ȃ��Ƃɂ��A�J���ꂽ�S�v���e�[�}�ɁA�܂��́u�܂˂�v���Ƃ����܂����B�����ȍ��̌��t�̉��y���g�����Q�[����V�т�ʂ��āA������ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B�t�@�~���[�N���u�̕��X���o�����ꂽ�z�[���X�e�C�̂��b�����Ă��������܂����B�C�O�ɍs��������ɂȂ�鐢�E���s�Ƃ��āA�؍��A�Z�l�K���A�^�C����������Ă��������܂����B�܂��A�����̖����ߑ���l�X�ȍ��̓��Y�i�̓W�������Ă��������܂����B�S�C�Ƌ����搶�́A���L�V�R�̈ߑ��𒅂����Ă��������܂����B����l�Ƃ��������Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����^�C���ł́A�T�N�������߂ĂU�N���̑O�Ń��[�_�[�Ƃ��āA�c����V�т��l���܂����B�T�N�����u�������ƈꏏ�A��邱�Ƌt�A�E�v�Ƃ����Ɓu���v�u�������Ƌt�A��邱�ƈꏏ�@�O�v�Ƃ����Ɓu���v�ɃW�����v������Ƃ����c����O���[�v������܂����B���܂łU�N�����l���Ă��ꂽ�V�тŊy���܂��Ă���������ӂ̎v�������������`���܂����B

�@��������A���Ǝ����K���n�܂�܂����B���Ǝ�������Ӗ��A��A�������A������A�Ԏ��A����̎d�����w�т܂����B��̎d���͋߂��̗F�B�ƌ������Ȃ�����K�B�Ԏ��́u�͂��v�ł͂Ȃ��A�u�͂����v�Ə����ȁu���v���ӎ�����Ƃ����Ƌ����搶����A�h�o�C�X�����������܂����B

�@���ʎx���w�Z�ɍݐЂ��鎙�����w��̏��w�Z�ɒʂ��u�x���Њw�K�v���R�w�����s���܂����B�Q�w���Ɉ��������A�P�N���̂Q���̎q���������A�R�w���͂P�N�Q�g�Ō𗬂��܂����B�a�������сA�C�X�Ƃ�Q�[���A�ԋS�ƐS�̃^���S�A������Ԃ����܂����B�݂�Ȃ��Ί�Ŋy���݂܂����B���z���\�ł́A�u��Ԃ�����Ԃ��y���������ł��B�v�ƁA�𗬂����Q���̎q�ǂ������́A�x���w�Z�̒S�C�̐搶���p�ӂ���Ă������F�̃S�[���f���}�C�N�Řb���Ă���܂����B���N�x���𗬂������܂��B

�@���ۗ�������̈�Ƃ��āA�q�b�|�t�@�~���[�N���u�̕��X�ɗ��Z���Ă��������܂����B�����ꊈ���Ŕ|����u�ǂ�Ȑl�ɂ��A�ǂ�Ȃ��Ƃɂ��A�J���ꂽ�S�v���e�[�}�ɁA�܂��́u�܂˂�v���Ƃ����܂����B�����ȍ��̌��t�̉��y���g�����Q�[����V�т�ʂ��āA������ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B�t�@�~���[�N���u�̕��X���o�����ꂽ�z�[���X�e�C�̂��b�����Ă��������܂����B�C�O�ɍs��������ɂȂ�鐢�E���s�Ƃ��āA�؍��A�Z�l�K���A�^�C����������Ă��������܂����B�܂��A�����̖����ߑ���l�X�ȍ��̓��Y�i�̓W�������Ă��������܂����B�S�C�Ƌ����搶�́A���L�V�R�̈ߑ��𒅂����Ă��������܂����B����l�Ƃ��������Ă��܂��B

�R���T���i���j�����̍Z��E���Ȃ̒��̂ӂ����Ȃ������E�������K

�@�q�����������҂��Ă����قǐ�͐ς���܂���ł����B�Z��͐����܂����ł��B�p���W�[�̏�ɐႪ�ς���u�d����`�v�ƌ����Ă���悤�ł����B

�@�Q�N���̐}�H�ł��B�u���Ȃ̒��̂ӂ����Ȃ������v�ł́A��p���Ɂu���ȁv���J���āA�Ȃ���Q�̐��E���G�ɕ\���܂��B�\�̐��E�́A�C�̐��E�Ȃ̂ɁA���̐��E��…�H�I�Ɩʔ�����i����ł��BH����́u����̂ɍZ���搶�͂ǂ����������H�v�ƌ��̒��Ɋ�����Đq�˂܂����B

�@�T�N���̉ƒ�ȂŒ������K�ł��B�u���ʂ��v�����܂����B�O���[�v�Ŕ��ʕ������˂āA���傤���ɂ܂邢�ʂ������Ă��܂����B�������������ł�ŁA��ɏオ���Ă������ʂ��������Ď��o���A���t�������܂����B���H��̂T�C�U���Ԗڂ̎��K�ŁA�H�ׂ��Ȃ����Ǝv�����⊮�H�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�q�����������҂��Ă����قǐ�͐ς���܂���ł����B�Z��͐����܂����ł��B�p���W�[�̏�ɐႪ�ς���u�d����`�v�ƌ����Ă���悤�ł����B

�@�Q�N���̐}�H�ł��B�u���Ȃ̒��̂ӂ����Ȃ������v�ł́A��p���Ɂu���ȁv���J���āA�Ȃ���Q�̐��E���G�ɕ\���܂��B�\�̐��E�́A�C�̐��E�Ȃ̂ɁA���̐��E��…�H�I�Ɩʔ�����i����ł��BH����́u����̂ɍZ���搶�͂ǂ����������H�v�ƌ��̒��Ɋ�����Đq�˂܂����B

�@�T�N���̉ƒ�ȂŒ������K�ł��B�u���ʂ��v�����܂����B�O���[�v�Ŕ��ʕ������˂āA���傤���ɂ܂邢�ʂ������Ă��܂����B�������������ł�ŁA��ɏオ���Ă������ʂ��������Ď��o���A���t�������܂����B���H��̂T�C�U���Ԗڂ̎��K�ŁA�H�ׂ��Ȃ����Ǝv�����⊮�H�ł����B

�R���S���i�j�_���̌��E�ʊw�ǕҐ�

�@�T�N���̑����I�Ȋw�K�ł��B���o�Ⴊ���҂̕��E�Љ�����c��̕��X�̂V�������Z����܂����B�_���Ƃ͂ǂ��������̂���������Ă��������܂����B���ɁA���������̖��O��_���őł��܂����B���ۂɂ��ꂪ�����̖��O�Ƃ��č����Ă���̂��A���o�Ⴊ���҂̕��ɓǂ�ł��������A�m�F����Ǝq�������͂��ꂵ�����ł����B�܂��A�_�����Ԉ���đł��Ă��܂����Ƃ��́A�_����ł������Ă�邱�Ƃ������Ă��������܂����B�M�d�ȑ̌��ł����B

�@�T���Ԗڂ͒ʊw�ǕҐ��ł��B���܂ł����b�ɂȂ����ǒ��E���ǒ��̂U�N���ɂ����������܂����B�����āA�V�ǒ��E�V���ǒ��ɂȂ�q�������ɁA�ʊw�H�ŋC��t����ӏ��������Ă��܂����B���܂łƓ����Lj��̔ǂ�����A���̂��ă����o�[���V�����Ȃ�ǂ�����܂��B���N�x����ʎ��̂O�ŗ��Ă��܂��B�V�����ǂł��P������A��ʃ��[��������ēo�Z���Ăق����ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�T�N���̑����I�Ȋw�K�ł��B���o�Ⴊ���҂̕��E�Љ�����c��̕��X�̂V�������Z����܂����B�_���Ƃ͂ǂ��������̂���������Ă��������܂����B���ɁA���������̖��O��_���őł��܂����B���ۂɂ��ꂪ�����̖��O�Ƃ��č����Ă���̂��A���o�Ⴊ���҂̕��ɓǂ�ł��������A�m�F����Ǝq�������͂��ꂵ�����ł����B�܂��A�_�����Ԉ���đł��Ă��܂����Ƃ��́A�_����ł������Ă�邱�Ƃ������Ă��������܂����B�M�d�ȑ̌��ł����B

�@�T���Ԗڂ͒ʊw�ǕҐ��ł��B���܂ł����b�ɂȂ����ǒ��E���ǒ��̂U�N���ɂ����������܂����B�����āA�V�ǒ��E�V���ǒ��ɂȂ�q�������ɁA�ʊw�H�ŋC��t����ӏ��������Ă��܂����B���܂łƓ����Lj��̔ǂ�����A���̂��ă����o�[���V�����Ȃ�ǂ�����܂��B���N�x����ʎ��̂O�ŗ��Ă��܂��B�V�����ǂł��P������A��ʃ��[��������ēo�Z���Ăق����ł��B

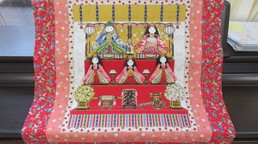

�R���R���i���j�ЂȂ܂�E�ǂݕ�����

�@�����͓��̐ߋ�A�ЂȂ܂�̓��B���ЂȂ��܂���������w���̎q�������̍�i���ی����O�ɂȂ�т܂����B���w���ɂ́A���ЂȂ��܂̏��������܂����B���{�̋G�߂̓`���s���ɂӂꂠ�����Ƃ́A�ƂĂ���ƍl���܂��B

�@�P�N�P�g�ł́A�}���̎��Ԃ𗘗p���āA�}���x�����̐��搶�̓ǂݕ��������W�����ĕ����܂����B�u�ۂƂ�ۂƂ�͂Ȃ�̂��Ɓv�Ƃ����{��ǂ�ł��������܂����B�~������̌��̒��ŁA���܂̕ꂳ�ӂ����̖V����Y�݂܂����B�V��͊O���炫�����Ă��邳�܂��܂ʼn��͉��̉��Ɛq�˂܂��B����͂��ꂵ���t�̒����̉��ł��B�t��҂F�̐e�q�̌𗬂ƁA�G�߂̈ڂ�ς������������t�ŕ`�����{�ł��B�ق����肷��t�ɂ҂�����̊G�{��ǂ�ł��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����͓��̐ߋ�A�ЂȂ܂�̓��B���ЂȂ��܂���������w���̎q�������̍�i���ی����O�ɂȂ�т܂����B���w���ɂ́A���ЂȂ��܂̏��������܂����B���{�̋G�߂̓`���s���ɂӂꂠ�����Ƃ́A�ƂĂ���ƍl���܂��B

�@�P�N�P�g�ł́A�}���̎��Ԃ𗘗p���āA�}���x�����̐��搶�̓ǂݕ��������W�����ĕ����܂����B�u�ۂƂ�ۂƂ�͂Ȃ�̂��Ɓv�Ƃ����{��ǂ�ł��������܂����B�~������̌��̒��ŁA���܂̕ꂳ�ӂ����̖V����Y�݂܂����B�V��͊O���炫�����Ă��邳�܂��܂ʼn��͉��̉��Ɛq�˂܂��B����͂��ꂵ���t�̒����̉��ł��B�t��҂F�̐e�q�̌𗬂ƁA�G�߂̈ڂ�ς������������t�ŕ`�����{�ł��B�ق����肷��t�ɂ҂�����̊G�{��ǂ�ł��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�R���Q���i���j�ӂ��ݖ�s�t�G���@�J�

�@���N�싅�`�[���̂ӂ��ݖ�s�t�G���̊J����A�T�v�ۏ��w�Z�ōs���܂����B�s���V�`�[������܂��B���E�G�X�g�́A�݂�ȏΊ�œ���s�i���ł��܂����B�J��ł́A�{�Z�V�L���v�e����U���A�I��鐾���s���܂����B���W�ҁA��\�A�ēA�R�[�`�A�Ƒ��Ɍ����đ��ł��銴�ӂ̎v���A���������K�������Ċw���ƁA���s�����ꂸ�A������M���A���Ԃ�M���āA���ł��ɐ��X���X�ƃv���[���邱�Ƃ𐾂���U����̎v���́A�S�`�[���̊W�ҁA�ی�ҁA�I��̐S�ɋ��������Ƃł��傤�B�Ђ��ނ��ɐ����ꐶ�����ɓ��X�Ɛ鐾�����p�ɗ܂����ڂ�܂����B�V�L���v�e����U����́A�`�[���~�[�e�B���O�Łu�{�[����|����Ȃ��A�݂�ȂŐ����o���Ă������I�v�Ɛ��������Ă��܂����B�z�X�������������p������܂����B��P�����́A�߃P�u���ł��B��T���c�����U�N���̂R�l���A���̎p��������Ă��܂����B�P�N���̐V�����o�[�P���������A�V�̐����X�^�[�g�ł��B�撣��A���E�G�X�g�I

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���N�싅�`�[���̂ӂ��ݖ�s�t�G���̊J����A�T�v�ۏ��w�Z�ōs���܂����B�s���V�`�[������܂��B���E�G�X�g�́A�݂�ȏΊ�œ���s�i���ł��܂����B�J��ł́A�{�Z�V�L���v�e����U���A�I��鐾���s���܂����B���W�ҁA��\�A�ēA�R�[�`�A�Ƒ��Ɍ����đ��ł��銴�ӂ̎v���A���������K�������Ċw���ƁA���s�����ꂸ�A������M���A���Ԃ�M���āA���ł��ɐ��X���X�ƃv���[���邱�Ƃ𐾂���U����̎v���́A�S�`�[���̊W�ҁA�ی�ҁA�I��̐S�ɋ��������Ƃł��傤�B�Ђ��ނ��ɐ����ꐶ�����ɓ��X�Ɛ鐾�����p�ɗ܂����ڂ�܂����B�V�L���v�e����U����́A�`�[���~�[�e�B���O�Łu�{�[����|����Ȃ��A�݂�ȂŐ����o���Ă������I�v�Ɛ��������Ă��܂����B�z�X�������������p������܂����B��P�����́A�߃P�u���ł��B��T���c�����U�N���̂R�l���A���̎p��������Ă��܂����B�P�N���̐V�����o�[�P���������A�V�̐����X�^�[�g�ł��B�撣��A���E�G�X�g�I

�Q���Q�W���i���j�U�N���𑗂��E���w�Z�K�C�_���X

�@���̓��܂łɈꐶ�����ɏ��������܂����B�P�N���Ǝ���Ȃ��ł̓���B��ɂ͂P�C�Q�N��������Ă��ꂽ�y���_���g���������Ă��܂��B�͂��߂ɁA���肪�Ƃ��̉ԁ�������Ƃ�̂��܂����B�ݍZ���́A�̂�y��̉��t�A�n��_���X�A�U�N���Ƃ̃R���{�A�^����A�N���u�E�ψ���ł̊��ӂ̌��t�A���y��U��Ԃ�A�Ăт������ŁA�S�̂��������o������6�N���ւ̊��ӂ̋C������`���Ă���܂����B�U�N�������������ōl�����U�N�Ԃ�U��Ԃ鐡���A���y��̋ȂōĂёS�Z����ɐ���オ��܂����B�R�C�S�N���͉��̍g���̉Ԃ��f���A�T�N���͏c���芈���̔ǂō�������ӂ̎莆���d�グ�A�U�N���Ƀv���[���g���܂����B�����̍ݍZ���̎p�����āA�u����������Ȃӂ��ɐ������Ă�����…�v�Ɗ������q������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������炵�����������ȂU�N���𑗂��ł��܂����B

�@�ߌ�́A�Q�̒��w�Z�ւ��ꂼ�ꕪ����ăK�C�_���X�ɂ����܂����B�܂��A���w�Z�R�N�̐��k�������A�₳�����Ă��˂��ɍZ�ɓ����ē����Ă���܂����B���Ƃ̗l�q�����邱�Ƃ��ł��܂����B���w�Z�̂Ƃ��̏㋉�����ƂĂ��傫�Ȑ�y�Ɍ����܂��B�P���A�P�N�̗���ɂ��ăp���[�|�C���g�̉f���Ő������Ă���܂����B���̌�A����R�[�i�[������܂����B�u�x�ݎ��ԂɍZ��ɗV�тɍs���Ă�����ł����v�u�S�Z�̐E���́A�S���k���́H�v�u��y�͂��킢�ł����v�u�Z���͂���܂����v���A�U�N������o�܂������A���w���͐����ɓ����Ă���܂����B���悢�撆�w���ɂȂ��…�Ǝ��o���萶���Ă������ƂƎv���܂��B��������R���B�����đ��Ǝ��܂Ŋw�Z�ɗ�����͂��ƂP�T���ɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���̓��܂łɈꐶ�����ɏ��������܂����B�P�N���Ǝ���Ȃ��ł̓���B��ɂ͂P�C�Q�N��������Ă��ꂽ�y���_���g���������Ă��܂��B�͂��߂ɁA���肪�Ƃ��̉ԁ�������Ƃ�̂��܂����B�ݍZ���́A�̂�y��̉��t�A�n��_���X�A�U�N���Ƃ̃R���{�A�^����A�N���u�E�ψ���ł̊��ӂ̌��t�A���y��U��Ԃ�A�Ăт������ŁA�S�̂��������o������6�N���ւ̊��ӂ̋C������`���Ă���܂����B�U�N�������������ōl�����U�N�Ԃ�U��Ԃ鐡���A���y��̋ȂōĂёS�Z����ɐ���オ��܂����B�R�C�S�N���͉��̍g���̉Ԃ��f���A�T�N���͏c���芈���̔ǂō�������ӂ̎莆���d�グ�A�U�N���Ƀv���[���g���܂����B�����̍ݍZ���̎p�����āA�u����������Ȃӂ��ɐ������Ă�����…�v�Ɗ������q������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������炵�����������ȂU�N���𑗂��ł��܂����B

�@�ߌ�́A�Q�̒��w�Z�ւ��ꂼ�ꕪ����ăK�C�_���X�ɂ����܂����B�܂��A���w�Z�R�N�̐��k�������A�₳�����Ă��˂��ɍZ�ɓ����ē����Ă���܂����B���Ƃ̗l�q�����邱�Ƃ��ł��܂����B���w�Z�̂Ƃ��̏㋉�����ƂĂ��傫�Ȑ�y�Ɍ����܂��B�P���A�P�N�̗���ɂ��ăp���[�|�C���g�̉f���Ő������Ă���܂����B���̌�A����R�[�i�[������܂����B�u�x�ݎ��ԂɍZ��ɗV�тɍs���Ă�����ł����v�u�S�Z�̐E���́A�S���k���́H�v�u��y�͂��킢�ł����v�u�Z���͂���܂����v���A�U�N������o�܂������A���w���͐����ɓ����Ă���܂����B���悢�撆�w���ɂȂ��…�Ǝ��o���萶���Ă������ƂƎv���܂��B��������R���B�����đ��Ǝ��܂Ŋw�Z�ɗ�����͂��ƂP�T���ɂȂ�܂����B

�Q���Q�V���i�j�Ƃ����э��E�o�O���Ɓi�A�����J�Ɠ��{�j

�@���N�x�A�Ō�́u�Ƃ����э��v�i�ړ��}���فj�����܂����B�Ɗԋx�݂ɂ͂�������̎q���������u�Ƃ����э��v���͂݁A�{��I��ł��܂����B�}�����ɂȂ��{����������̂ŁA���͓I�ł��B�{�ɐe���݁A�S��L���ɂ��Ăق����ł��B

�@�U�N���̎Љ�ŁA�u���E�̒��̓��{�v�Ƃ����P��������܂��B�A�����J�łR�N�ԍZ�����o�����ꂽM�搶�ɏo�O���Ƃ����Ă��������܂����B�u�A�����J�Ɠ��{�̎��Ă���Ƃ���A�Ⴄ�Ƃ���v�����[�N�V�[�g�Ǝʐ^�Ŋw�K���܂����B���܃N�C�Y������܂����B�A�����J�́A���̂����炱����ɍ������f�����Ă��܂��B����́A�����̐l�킪���邱�Ƃ���S����ɂ���Ƃ����Ӑ}�����邻���ł��B�a�����P�[�L�́A���{�̓X�|���W�P�[�L�̎���ɐ��N���[���ł����A�A�����J�̓o�^�[�N���[���ŐF�J���t���łƂĂ��Â������ł��B�X�N�[���o�X���~�܂��Ă���Ƃ��́A�X�N�[���o�X��ǂ������Ă͂����Ȃ��A�Ό��Ԃ��~�܂�Ȃ�������Ȃ��Ƃ������[�������邱�Ƃɋ����܂����B�q���������Ɏ���Ă��邱�Ƃ�m��܂����B�Ō�A�G���W�F���X�ɍݐВ���������J�ĕ��I��̃��j�t�H�[�������Q����A�X�^�W�A���̏Љ�����Ă��������܂����B��������̂��b�����������܂������A�����ƕ��������Ǝv���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���N�x�A�Ō�́u�Ƃ����э��v�i�ړ��}���فj�����܂����B�Ɗԋx�݂ɂ͂�������̎q���������u�Ƃ����э��v���͂݁A�{��I��ł��܂����B�}�����ɂȂ��{����������̂ŁA���͓I�ł��B�{�ɐe���݁A�S��L���ɂ��Ăق����ł��B

�@�U�N���̎Љ�ŁA�u���E�̒��̓��{�v�Ƃ����P��������܂��B�A�����J�łR�N�ԍZ�����o�����ꂽM�搶�ɏo�O���Ƃ����Ă��������܂����B�u�A�����J�Ɠ��{�̎��Ă���Ƃ���A�Ⴄ�Ƃ���v�����[�N�V�[�g�Ǝʐ^�Ŋw�K���܂����B���܃N�C�Y������܂����B�A�����J�́A���̂����炱����ɍ������f�����Ă��܂��B����́A�����̐l�킪���邱�Ƃ���S����ɂ���Ƃ����Ӑ}�����邻���ł��B�a�����P�[�L�́A���{�̓X�|���W�P�[�L�̎���ɐ��N���[���ł����A�A�����J�̓o�^�[�N���[���ŐF�J���t���łƂĂ��Â������ł��B�X�N�[���o�X���~�܂��Ă���Ƃ��́A�X�N�[���o�X��ǂ������Ă͂����Ȃ��A�Ό��Ԃ��~�܂�Ȃ�������Ȃ��Ƃ������[�������邱�Ƃɋ����܂����B�q���������Ɏ���Ă��邱�Ƃ�m��܂����B�Ō�A�G���W�F���X�ɍݐВ���������J�ĕ��I��̃��j�t�H�[�������Q����A�X�^�W�A���̏Љ�����Ă��������܂����B��������̂��b�����������܂������A�����ƕ��������Ǝv���܂����B

2��26���i���j6�N���𑗂��̗��K�E���ƎQ�ρi�T�C�U�N�j

�@6�N���𑗂��Ɍ����āA�e�w�N���K�����Ă��܂��B������2�A3�N�����A���߂Ċw�N�ł�����đ̈�قŗ��K���Ă��܂����B�܂��A�������Ȃ���̃Z���t����������A������������Ă��Ȃ�������ł����A6�N���ւ̊��ӂ̎v�������߂āA�ꐶ�������g��ł��܂��B

�@���w�N�̎��ƎQ�ςł��B5�N���͎Z���Łu���́v�̊w�K�ł��B�^�u���b�g�����p���A�����̗��̂́u�p������v�u�p���Ȃ��v�Q�̒��ԕ��������܂����B���ʂ����ň͂܂�Ă��闧�̂̋��ʂ̐����ׂ܂����B���Ă��������Ă��邨�Ƃ̕��X�̂Ƃ���֍s���A�ʂň͂܂ꂽ�`�ɂ��Ă̒�`��������Ă��܂����B

�@6�N���́A�����I�Ȋw�K�Łu�����̖��v�ɂ��āA�p���[�|�C���g�ō쐬���A�����̎v���\���Ă��܂����B���̐E�ƂɏA�������Ǝv�������������A�E�Ƃ̐����A�����������邽�߂ɁA���ꂩ��ǂ̂悤�ɂ��Ă��̂���̓I�ɘb�����Ă��܂����B�ی�҂̊F����ɁA�q�������̐��������p���������������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@6�N���𑗂��Ɍ����āA�e�w�N���K�����Ă��܂��B������2�A3�N�����A���߂Ċw�N�ł�����đ̈�قŗ��K���Ă��܂����B�܂��A�������Ȃ���̃Z���t����������A������������Ă��Ȃ�������ł����A6�N���ւ̊��ӂ̎v�������߂āA�ꐶ�������g��ł��܂��B

�@���w�N�̎��ƎQ�ςł��B5�N���͎Z���Łu���́v�̊w�K�ł��B�^�u���b�g�����p���A�����̗��̂́u�p������v�u�p���Ȃ��v�Q�̒��ԕ��������܂����B���ʂ����ň͂܂�Ă��闧�̂̋��ʂ̐����ׂ܂����B���Ă��������Ă��邨�Ƃ̕��X�̂Ƃ���֍s���A�ʂň͂܂ꂽ�`�ɂ��Ă̒�`��������Ă��܂����B

�@6�N���́A�����I�Ȋw�K�Łu�����̖��v�ɂ��āA�p���[�|�C���g�ō쐬���A�����̎v���\���Ă��܂����B���̐E�ƂɏA�������Ǝv�������������A�E�Ƃ̐����A�����������邽�߂ɁA���ꂩ��ǂ̂悤�ɂ��Ă��̂���̓I�ɘb�����Ă��܂����B�ی�҂̊F����ɁA�q�������̐��������p���������������܂����B

2���Q�T���i�j�̂̐l�X�̂��炵

3�N���̎Љ�ł��B�������͍����ނ�������������̓���Ɉ͂܂�Ă��炵�Ă��܂��B�������A������P�O�O�N�O�قǑO�ɂ͓d�C���������K�X���g��Ȃ��Ő������Ă��鎞�オ����܂����B���̂���̐l�X�́A�ǂ̂悤�ȓ�����g���āA��炵�Ă����̂��A�����͏㕟���ɂ�����j���������ق̕��X�A�ۑ���̕��X�A�s�����̕��X�P�R�������Z���āA�{�Z�̎Љ�Ȏ������ɕۑ����Ă��铹��A�V���Ɏ����Ă��Ă���������������܂߁A�Љ�Ă�����������A�̌��������Ă����������肵�܂����B�q�������͍��̂��炵�Ɣ�r���āA�̂̐l�X�̋�J���v���܂����B�P����������Ƃ����Ă����̂��ƁA�q�������͐̂̐l�X�̕�炵�ɐS���čl���Ă��܂����B150�N�O�̓��������w�Z�i����䏬�w�Z�j�̂����́A���̕�����5�ʂ���܂����B���̂����̂�肩���Ōv�Z�͂ł��܂���B�E���ł́A���E���@�ɓ���āA���ݗ��Ƃ��݊k�ɕ�������s�v�c���ɋ����Ă��܂����B�哤������łЂ����Ƃ��̌����܂����B�̂̏��w�Z�̊��Ƃ����ɂ����A�m�[�g�ł͂Ȃ��~�j���̂悤�Ȃ��̂Ŋw�K���܂����B���ꂼ��̂Ƃ���ŁA�^�u���b�g�Ŏʐ^���B��A�w�K�̐U��Ԃ肪�ł���悤�ɂ��܂����B

�@�����̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B��������b���A�̌��������ł������Ƃ͂��炵���ł��B�U��Ԃ����Ƃ��ɁA�����w���Ƃ����߂Ďv���o�����Ƃł��傤�B�㕟�����j���������ق̊F�l�A�{�����e�B�A�̊F�l�A�����b�ɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

3�N���̎Љ�ł��B�������͍����ނ�������������̓���Ɉ͂܂�Ă��炵�Ă��܂��B�������A������P�O�O�N�O�قǑO�ɂ͓d�C���������K�X���g��Ȃ��Ő������Ă��鎞�オ����܂����B���̂���̐l�X�́A�ǂ̂悤�ȓ�����g���āA��炵�Ă����̂��A�����͏㕟���ɂ�����j���������ق̕��X�A�ۑ���̕��X�A�s�����̕��X�P�R�������Z���āA�{�Z�̎Љ�Ȏ������ɕۑ����Ă��铹��A�V���Ɏ����Ă��Ă���������������܂߁A�Љ�Ă�����������A�̌��������Ă����������肵�܂����B�q�������͍��̂��炵�Ɣ�r���āA�̂̐l�X�̋�J���v���܂����B�P����������Ƃ����Ă����̂��ƁA�q�������͐̂̐l�X�̕�炵�ɐS���čl���Ă��܂����B150�N�O�̓��������w�Z�i����䏬�w�Z�j�̂����́A���̕�����5�ʂ���܂����B���̂����̂�肩���Ōv�Z�͂ł��܂���B�E���ł́A���E���@�ɓ���āA���ݗ��Ƃ��݊k�ɕ�������s�v�c���ɋ����Ă��܂����B�哤������łЂ����Ƃ��̌����܂����B�̂̏��w�Z�̊��Ƃ����ɂ����A�m�[�g�ł͂Ȃ��~�j���̂悤�Ȃ��̂Ŋw�K���܂����B���ꂼ��̂Ƃ���ŁA�^�u���b�g�Ŏʐ^���B��A�w�K�̐U��Ԃ肪�ł���悤�ɂ��܂����B

�@�����̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B��������b���A�̌��������ł������Ƃ͂��炵���ł��B�U��Ԃ����Ƃ��ɁA�����w���Ƃ����߂Ďv���o�����Ƃł��傤�B�㕟�����j���������ق̊F�l�A�{�����e�B�A�̊F�l�A�����b�ɂȂ�܂����B

�Q���Q�R���i���j���c��

�@���T�y���ɖ{�Z�̃O�����h�ŗ��K�⎎�������Ă���u���E�G�X�g�i���N�싅�j�v�̑��c���ɎQ�������Ă��������܂����B���N�x�A���E�G�X�g�͂Q�T���N�������ł��B�O�p���Ɛ������̍����`�[���ł��B���N�x�R�������c���܂��B�S�N���H������c�����R���́A���ꂼ����c���邫�������͈Ⴆ�ǁA���������̒��ɂ��K���ŗ��K���Ă����Q�N���ł����B��\����A�ē���A���N�x�v���悤�Ȍ��ʂ��c���Ȃ��������ɁA�����i���s�j����w�Ԃ��̂͑傫���A���킵�����邱�ƁA�������̑���̂��b������܂����B

�@�U�N���̈�l��l�̐U��Ԃ�̘b�ł́A�u�͂��߂̂���A�����������炦�邱�Ƃŗ��K�ɎQ�����Ă����v�u�{�[�����|���Ď����̂Ƃ���Ƀ{�[�������܂���悤��…�ƋF���Ă����v�Ƃ����G�s�\�[�h�ɏ�����A��\����A�ē���͂��߃R�[�`�̊F����A�q���������x����ی�҂̕��X�̂��b�ɗ܂ɂ���A�U�N���𒆐S�ɂ������[�r�[�ɗ܂����ӂ�܂����B�S���������ȑf�G�ȉ�ł����B

�@���N�x�Ɍ����āA�w�ԍ���n���V���ɂ́A�U�N�����v���[���^�[�ɂȂ艺�����Ɏ�����܂����B���̂Ƃ��̊ē��q��������l��l�Ɍ��������t�ɋ����M���Ȃ�܂����B�����������́A���N�x�撣�錈�ӂƎv���\���Ă��܂����B�w�Z�ł͌����Ȃ��q�ǂ������̕\�����A�V���Ȕ���������܂����B

�@���c���͂R�l�Ƃ��싅�𑱂��܂��B���c���߂łƂ��B

�@

�@

�@

�@

�@���T�y���ɖ{�Z�̃O�����h�ŗ��K�⎎�������Ă���u���E�G�X�g�i���N�싅�j�v�̑��c���ɎQ�������Ă��������܂����B���N�x�A���E�G�X�g�͂Q�T���N�������ł��B�O�p���Ɛ������̍����`�[���ł��B���N�x�R�������c���܂��B�S�N���H������c�����R���́A���ꂼ����c���邫�������͈Ⴆ�ǁA���������̒��ɂ��K���ŗ��K���Ă����Q�N���ł����B��\����A�ē���A���N�x�v���悤�Ȍ��ʂ��c���Ȃ��������ɁA�����i���s�j����w�Ԃ��̂͑傫���A���킵�����邱�ƁA�������̑���̂��b������܂����B

�@�U�N���̈�l��l�̐U��Ԃ�̘b�ł́A�u�͂��߂̂���A�����������炦�邱�Ƃŗ��K�ɎQ�����Ă����v�u�{�[�����|���Ď����̂Ƃ���Ƀ{�[�������܂���悤��…�ƋF���Ă����v�Ƃ����G�s�\�[�h�ɏ�����A��\����A�ē���͂��߃R�[�`�̊F����A�q���������x����ی�҂̕��X�̂��b�ɗ܂ɂ���A�U�N���𒆐S�ɂ������[�r�[�ɗ܂����ӂ�܂����B�S���������ȑf�G�ȉ�ł����B

�@���N�x�Ɍ����āA�w�ԍ���n���V���ɂ́A�U�N�����v���[���^�[�ɂȂ艺�����Ɏ�����܂����B���̂Ƃ��̊ē��q��������l��l�Ɍ��������t�ɋ����M���Ȃ�܂����B�����������́A���N�x�撣�錈�ӂƎv���\���Ă��܂����B�w�Z�ł͌����Ȃ��q�ǂ������̕\�����A�V���Ȕ���������܂����B

�@���c���͂R�l�Ƃ��싅�𑱂��܂��B���c���߂łƂ��B

�Q���Q�P���i���j���߂����E���R�[�_�[�A���T���u���E���ƎQ�ρi���w�N�j

�@�u���߂����v�����鐅�����̂����Ă݂�ƁA�܂��܂��~�����B�ڂ���������ƕ����Ă��܂����B����g�������͖ڂ������J���Ă��銴���ł������A���͒E�͏�Ԃł��B�u�����������Ȃ�����ڂ��o�܂��ĂˁB�v�Ƙb�������܂����B

�@�U�N���̉��y�B�u���k�G�b�g��v�̃��R�[�_�[�A���T���u���̗��K�����Ă��܂����B���y���̑��A�������A���Ȏ��A�ƒ�Ȏ��A�}�H���A�L�����A�O���[�v�ɕ�����ė��K�ł��B�V��̑��ɂ��\����A����Ȃł��B�^�u���b�g�����p���ĉ��t���Ă��鉹��^�悵�ĐU��Ԃ�����A�X�J�C���j���[�̃\�t�g�ɒ�o�����肵�܂����B

�@�R�N���́A����Łu��������������哤�v���w�K�������Ƃ��A�p���[�|�C���g�ɂ܂Ƃ߂āA�킩�肷���������Ă��܂����B���̓��ƌ����Ă���哤�̂Ђ݂A�h�{�o�����X�̂悢�哤�̂��炵����`���Ă��܂����B���ׂĂ݂Ă̊��z���\�����h�ł����B�S�N���͍���́u���ׂĂ݂悤�A�����������v�ŁA�O���[�v���Ƃɂ݂�Ȃ̐����ɂ��Ēm�肽���e�[�}��ݒ肵�A�����������ʂ\���܂����B�u�T�N���ɂȂ�����ǂ̈ψ���ɓ��肽�����v�u�Z�O�w�K�ł͂ǂ��֍s���������v���A���������Ńe�[�}�����߂ăA���P�[�g���ʂ��l�@���Ă��܂����B�q�������̐��������p�������������������Ǝv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u���߂����v�����鐅�����̂����Ă݂�ƁA�܂��܂��~�����B�ڂ���������ƕ����Ă��܂����B����g�������͖ڂ������J���Ă��銴���ł������A���͒E�͏�Ԃł��B�u�����������Ȃ�����ڂ��o�܂��ĂˁB�v�Ƙb�������܂����B

�@�U�N���̉��y�B�u���k�G�b�g��v�̃��R�[�_�[�A���T���u���̗��K�����Ă��܂����B���y���̑��A�������A���Ȏ��A�ƒ�Ȏ��A�}�H���A�L�����A�O���[�v�ɕ�����ė��K�ł��B�V��̑��ɂ��\����A����Ȃł��B�^�u���b�g�����p���ĉ��t���Ă��鉹��^�悵�ĐU��Ԃ�����A�X�J�C���j���[�̃\�t�g�ɒ�o�����肵�܂����B

�@�R�N���́A����Łu��������������哤�v���w�K�������Ƃ��A�p���[�|�C���g�ɂ܂Ƃ߂āA�킩�肷���������Ă��܂����B���̓��ƌ����Ă���哤�̂Ђ݂A�h�{�o�����X�̂悢�哤�̂��炵����`���Ă��܂����B���ׂĂ݂Ă̊��z���\�����h�ł����B�S�N���͍���́u���ׂĂ݂悤�A�����������v�ŁA�O���[�v���Ƃɂ݂�Ȃ̐����ɂ��Ēm�肽���e�[�}��ݒ肵�A�����������ʂ\���܂����B�u�T�N���ɂȂ�����ǂ̈ψ���ɓ��肽�����v�u�Z�O�w�K�ł͂ǂ��֍s���������v���A���������Ńe�[�}�����߂ăA���P�[�g���ʂ��l�@���Ă��܂����B�q�������̐��������p�������������������Ǝv���܂��B

�Q���Q�O���i�j���{�����e�B�A�E�K���E�w�K���\��

�@���̓~��Ԃ̊����̒��A���{�����e�B�A�̕��X�����Z���Ă���܂����B�����́A3�K�n��L���̍�����������ꂢ�ɖ����Ă��������܂����B�������肪�Ƃ��������܂��B

�@5�N���̏K���B�����̓����O����A�b�������Ȃ��W�����Ă��܂����B�u�l����q�v�̕����ɂ́A�ꕶ���ꕶ���`�𐮂��悤�Ƃ����C�������`���܂����B

�@5�Z����1�N���̎��ƎQ�ςł́A1�N�Ԑ��������p�����Ƃ̕��X�ɂ������������u�w�K���\��v���s���Ă��܂����B�ނ��������уO���[�v�ł́A����ʂ�1��ł��M�ɓ���邱�Ƃ��ł��A�����Ɣ��肪����܂����B���K�ʼn��R�}�́A�������Ă����܂��܂��Ȃ������Ƃ���A�u�����v�Ƃ����F�B����̉����ɂ��A�Ō�͉��Ƃ��ł����тł����B�꒵�тł́A�����O���т��ł�����A�삯�����сA�����сA�������тƋZ���I�A���Ƃ̕��X����傫�Ȕ�������������܂����B1�N���͎��M�ɖ�����ꂽ�����̏Ί�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���̓~��Ԃ̊����̒��A���{�����e�B�A�̕��X�����Z���Ă���܂����B�����́A3�K�n��L���̍�����������ꂢ�ɖ����Ă��������܂����B�������肪�Ƃ��������܂��B

�@5�N���̏K���B�����̓����O����A�b�������Ȃ��W�����Ă��܂����B�u�l����q�v�̕����ɂ́A�ꕶ���ꕶ���`�𐮂��悤�Ƃ����C�������`���܂����B

�@5�Z����1�N���̎��ƎQ�ςł́A1�N�Ԑ��������p�����Ƃ̕��X�ɂ������������u�w�K���\��v���s���Ă��܂����B�ނ��������уO���[�v�ł́A����ʂ�1��ł��M�ɓ���邱�Ƃ��ł��A�����Ɣ��肪����܂����B���K�ʼn��R�}�́A�������Ă����܂��܂��Ȃ������Ƃ���A�u�����v�Ƃ����F�B����̉����ɂ��A�Ō�͉��Ƃ��ł����тł����B�꒵�тł́A�����O���т��ł�����A�삯�����сA�����сA�������тƋZ���I�A���Ƃ̕��X����傫�Ȕ�������������܂����B1�N���͎��M�ɖ�����ꂽ�����̏Ί�ł����B

�Q���P�X���i���j�������փW�����v�I�E�������ƁA�������Ɓi�����������j�E�X�|�[�c�S�������I

�@�Q�N���̐����ȁu�������փW�����v�I�v�ł́A���܂�Ă���̐�����U��Ԃ�܂����B�ی�҂̕��̋��͂����������A�ʐ^���q�������͎����Ă��Ă��܂����B�u���킢��������…�B�v�Ǝʐ^�������Ă���܂����B�������킢���ł����A��������������킢���ł��B�u���̂Ƃ��ɎB�����ʐ^�Ȃ̂��v�u�������Ă���ʐ^���v

�u���̂���ɂł���悤�ɂȂ������Ƃ͉����v���A���[�N�V�[�g�ɋL�����܂����B�������ނ悤�ɁA����������̎ʐ^�������ƃj�R�j�R���߂Ă���q�����܂����B�u���̂���̂��Ɗo���Ă���́H�v�u�o���Ă����I�v�Ƌ�̓I�ɘb���Ă���鑦���ɋ����܂����B

�@�Q�N���̍���u�������ƁA�������Ɓv�ł́A���������āA�ǂݍ����P���ł��B���̒P����ʂ��āA�����������Ƃ���D���ɂȂ����q�����������܂����B����������q�͂T�����܂����B�����́A����������O���[�v�Ŕ��\���A�悢�Ƃ���H�v�������Ƃ�`�������܂����B���̌�A�O���[�v�ł��C�ɓ���i���o�[�P�����߂Ĕ��\���܂����B��Љ�܂��B�u�����@����������݂����Ɂ@�������Ă�v

�@�R�C�S�N�����T�C�U���ԖڂɊO���u�t�̕������ق����u�X�|�[�c�S�������v��̌����܂����B�@���ԓ��Ɂu��v�𑽂��l�������`�[���������ƂȂ�B�A����́u��v�����ɍs���Ȃ���A���w�̕�����B�B�^�b�`���鎞�́A�K������ł�������ƃ^�b�`����B�Ƃ����R�̃��[�����m�F���܂����B�R�C�S�N�����A�����������炢�A��������̉^���ʂŊy�����Q�[�����ł��܂����B

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@

�@�Q�N���̐����ȁu�������փW�����v�I�v�ł́A���܂�Ă���̐�����U��Ԃ�܂����B�ی�҂̕��̋��͂����������A�ʐ^���q�������͎����Ă��Ă��܂����B�u���킢��������…�B�v�Ǝʐ^�������Ă���܂����B�������킢���ł����A��������������킢���ł��B�u���̂Ƃ��ɎB�����ʐ^�Ȃ̂��v�u�������Ă���ʐ^���v

�u���̂���ɂł���悤�ɂȂ������Ƃ͉����v���A���[�N�V�[�g�ɋL�����܂����B�������ނ悤�ɁA����������̎ʐ^�������ƃj�R�j�R���߂Ă���q�����܂����B�u���̂���̂��Ɗo���Ă���́H�v�u�o���Ă����I�v�Ƌ�̓I�ɘb���Ă���鑦���ɋ����܂����B

�@�Q�N���̍���u�������ƁA�������Ɓv�ł́A���������āA�ǂݍ����P���ł��B���̒P����ʂ��āA�����������Ƃ���D���ɂȂ����q�����������܂����B����������q�͂T�����܂����B�����́A����������O���[�v�Ŕ��\���A�悢�Ƃ���H�v�������Ƃ�`�������܂����B���̌�A�O���[�v�ł��C�ɓ���i���o�[�P�����߂Ĕ��\���܂����B��Љ�܂��B�u�����@����������݂����Ɂ@�������Ă�v

�@�R�C�S�N�����T�C�U���ԖڂɊO���u�t�̕������ق����u�X�|�[�c�S�������v��̌����܂����B�@���ԓ��Ɂu��v�𑽂��l�������`�[���������ƂȂ�B�A����́u��v�����ɍs���Ȃ���A���w�̕�����B�B�^�b�`���鎞�́A�K������ł�������ƃ^�b�`����B�Ƃ����R�̃��[�����m�F���܂����B�R�C�S�N�����A�����������炢�A��������̉^���ʂŊy�����Q�[�����ł��܂����B

�Q���P�W��(��)���y����E�����A����

�@�u���肪�Ƃ��̉ԁ�v�̋Ȃ��̂��܂����B�͂��߂ɁA�������t�Ō��t���͂����茾����悤�Ɉӎ����܂����B�R�N���ȏ�͓r�������b�����ĉ̂��܂��B�X�e�[�W��ɂ������Ă���q�������́A���ׂẲ̎�����b�ŕ\�����Ă��܂����B�P�C�Q�N�����A�R�N���ȏ�̎q�������̂܂˂����āA�u���肪�Ƃ��̉Ԃ�������`��v�̂Ƃ��납���b�����܂����B�U�N���𑗂��ł��A�S�Z�����Ƃ��ĉ̂��܂��B���Ă��ȋȂł����B

�@�{�Z���ɁA��Q���A�����c�����܂����B�O�p���w�Z�A��䐼���w�Z�̐搶�������Z���A���ƎQ�ρA�S���A���ȉ�����{���܂����B���ƎQ�ς́A���w���A�R�N���ȏ�̊w�������J���܂����B���w���́A�S�w�N���ł���V�����̂�������̖����A�R�N���͗��ȂŎ��̐����A�����Ŗ��̑����A�S�N���͒��є��^���A�T�C�U�N���͎Z���Ŏ��R�i�x�w�K�����J���܂����B���ȉ�ł́A��P��Řb������ꂽ���Ƃ�����ɐςݏグ�A�R�Z�ŋ��ʔF���Ŏ��g�߂邱�Ƃ�b�������܂����B���N�x�͂�����J���[�܂��g�����҂ł������ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u���肪�Ƃ��̉ԁ�v�̋Ȃ��̂��܂����B�͂��߂ɁA�������t�Ō��t���͂����茾����悤�Ɉӎ����܂����B�R�N���ȏ�͓r�������b�����ĉ̂��܂��B�X�e�[�W��ɂ������Ă���q�������́A���ׂẲ̎�����b�ŕ\�����Ă��܂����B�P�C�Q�N�����A�R�N���ȏ�̎q�������̂܂˂����āA�u���肪�Ƃ��̉Ԃ�������`��v�̂Ƃ��납���b�����܂����B�U�N���𑗂��ł��A�S�Z�����Ƃ��ĉ̂��܂��B���Ă��ȋȂł����B

�@�{�Z���ɁA��Q���A�����c�����܂����B�O�p���w�Z�A��䐼���w�Z�̐搶�������Z���A���ƎQ�ρA�S���A���ȉ�����{���܂����B���ƎQ�ς́A���w���A�R�N���ȏ�̊w�������J���܂����B���w���́A�S�w�N���ł���V�����̂�������̖����A�R�N���͗��ȂŎ��̐����A�����Ŗ��̑����A�S�N���͒��є��^���A�T�C�U�N���͎Z���Ŏ��R�i�x�w�K�����J���܂����B���ȉ�ł́A��P��Řb������ꂽ���Ƃ�����ɐςݏグ�A�R�Z�ŋ��ʔF���Ŏ��g�߂邱�Ƃ�b�������܂����B���N�x�͂�����J���[�܂��g�����҂ł������ł��B

�Q���P�V���i���j�t��������…�Eⶂ�e���Ă݂悤�A�E�w�Z�ی��ψ���

�@�����͒g�����t�̒��������������܂����B����͍炫�ق���A���Ă��ȍ��肪����܂��B�A�W�T�C����肪�łĂ��܂����B�Z�����������b���Ă����������u�n�i�r�V�\�E�v����֍炢�Ă��܂����B

�@�S�N���̉��y�A�Q��ڂ�ⶑ̌��ł��B���p���Q�C�R�����̂Ƃ���A�������������ɉ����悤�ɒe���܂����B�O��A�������Ƃ��ł��Ȃ������O���[�v�ɉh�{���@�̂l�搶�́u�����炳�����v������{�Ƃ��ĉ��t���Ă��炢�܂����B�S�l�ŏo�����̈�s�������킹�Ēe���܂����B�Q��ڂȂ��炢�����������܂����B

�@��䐼���w�Z��̊w�Z�ی��������܂����B�R�Z�����A���P�[�g�̌��ʂ���A�{�싳�@�����ꂼ��l�@���܂����B��̓I�ɁA�����͂��H�ׂĂ��邩�A�������ɋN���邩�A�����ɐQ�Ă��邩�A�h�b�s�@��̎g�p���Ԑ����̍��ڂ̐������܂����B���H�̐ێ�ɂ��āA�������k�A�ی�҂̎��Ԃ������Ă���܂����B�R�Z���ʂ��Č�����̂́AICT�@��̎g�p���Ԃł��B�����ɂR���Ԉȏ�g�p���Ă��鎙�����k�����ƂĂ��������Ƃ��킩��܂����B�܂��A���w�N�A���w���͂Q�S���ȍ~�ɏA�Q���Ă��鎙�����k���������Ƃ��킩��܂����B���������ɐ������������k�͂ǂ̂悤�Ɋ����Ă���̂��A����ǂ�������悢�̂����l�������邫������������Ă����������Ǝv���܂��B����Ɂu���Q�A���N���A�����͂�v�̑���ɂ��āA�h�{���@�̂l�搶�����킵�����b���������܂����B

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@�����͒g�����t�̒��������������܂����B����͍炫�ق���A���Ă��ȍ��肪����܂��B�A�W�T�C����肪�łĂ��܂����B�Z�����������b���Ă����������u�n�i�r�V�\�E�v����֍炢�Ă��܂����B

�@�S�N���̉��y�A�Q��ڂ�ⶑ̌��ł��B���p���Q�C�R�����̂Ƃ���A�������������ɉ����悤�ɒe���܂����B�O��A�������Ƃ��ł��Ȃ������O���[�v�ɉh�{���@�̂l�搶�́u�����炳�����v������{�Ƃ��ĉ��t���Ă��炢�܂����B�S�l�ŏo�����̈�s�������킹�Ēe���܂����B�Q��ڂȂ��炢�����������܂����B

�@��䐼���w�Z��̊w�Z�ی��������܂����B�R�Z�����A���P�[�g�̌��ʂ���A�{�싳�@�����ꂼ��l�@���܂����B��̓I�ɁA�����͂��H�ׂĂ��邩�A�������ɋN���邩�A�����ɐQ�Ă��邩�A�h�b�s�@��̎g�p���Ԑ����̍��ڂ̐������܂����B���H�̐ێ�ɂ��āA�������k�A�ی�҂̎��Ԃ������Ă���܂����B�R�Z���ʂ��Č�����̂́AICT�@��̎g�p���Ԃł��B�����ɂR���Ԉȏ�g�p���Ă��鎙�����k�����ƂĂ��������Ƃ��킩��܂����B�܂��A���w�N�A���w���͂Q�S���ȍ~�ɏA�Q���Ă��鎙�����k���������Ƃ��킩��܂����B���������ɐ������������k�͂ǂ̂悤�Ɋ����Ă���̂��A����ǂ�������悢�̂����l�������邫������������Ă����������Ǝv���܂��B����Ɂu���Q�A���N���A�����͂�v�̑���ɂ��āA�h�{���@�̂l�搶�����킵�����b���������܂����B

�Q���P�S���i���j �w�K���\��Ɍ����āE�c�ۏ��A����E���ی�q�ǂ�����

�@���T�̎��ƎQ�ςŁA2�N���͊w�K���\�������悤�ł��B�q�������́A�ł���悤�ɂȂ������Ƃ��O���[�v���ƂɈꐶ�������K�����Ă��܂����B�_���X�A���Ճn�[���j�J�A�Ȃ�ƂсA�����Z��㓙�A�݂�Ȃ͂肫���Ă��܂��B�����A�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@�c�ۏ��A�������܂����B�c�t���A�ۈ牀�̐搶�������Z���܂����B�Ȃ������搶���̊������ƁA�Ƃ���ɂ͂ɂ���A�Ί�ɂȂ�����A���U�����肵�Ă��܂��B���x�����x���U������Đ搶���ɃA�s�[�����Ă��܂����B����Ȃɐ���������Ƃ����p��������ׂ��A�p�����s���ƐL�т��q�����܂����B�搶�����u�悩�������B���h�ɂȂ��Ă����ł��ˁv�Ƃ��ꂵ�����ł����B���̌�S�̉�A���ȉ�ɕ�����ď����������܂����B

�@���ی�q�ǂ������ɖK�₷��ƁA�h������Ă���O���[�v�A�W�̕��X�ƈꏏ�ɂX�}�X�Q�[���ŗV��ł���O���[�v�A�ۗ�܂��g���Ă̂��킢����������������Ă���q�����܂����B�n��̊F����ɑ�ς����b�ɂȂ��Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B

�@���T�̎��ƎQ�ςŁA2�N���͊w�K���\�������悤�ł��B�q�������́A�ł���悤�ɂȂ������Ƃ��O���[�v���ƂɈꐶ�������K�����Ă��܂����B�_���X�A���Ճn�[���j�J�A�Ȃ�ƂсA�����Z��㓙�A�݂�Ȃ͂肫���Ă��܂��B�����A�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@�c�ۏ��A�������܂����B�c�t���A�ۈ牀�̐搶�������Z���܂����B�Ȃ������搶���̊������ƁA�Ƃ���ɂ͂ɂ���A�Ί�ɂȂ�����A���U�����肵�Ă��܂��B���x�����x���U������Đ搶���ɃA�s�[�����Ă��܂����B����Ȃɐ���������Ƃ����p��������ׂ��A�p�����s���ƐL�т��q�����܂����B�搶�����u�悩�������B���h�ɂȂ��Ă����ł��ˁv�Ƃ��ꂵ�����ł����B���̌�S�̉�A���ȉ�ɕ�����ď����������܂����B

�@���ی�q�ǂ������ɖK�₷��ƁA�h������Ă���O���[�v�A�W�̕��X�ƈꏏ�ɂX�}�X�Q�[���ŗV��ł���O���[�v�A�ۗ�܂��g���Ă̂��킢����������������Ă���q�����܂����B�n��̊F����ɑ�ς����b�ɂȂ��Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B

�Q���P�R���i�j�悤�����������ցi�c���A�g�j�Eⵂ�e���Ă݂悤�@�E�N���u���w

�@�c���A�g�̎�g�Ƃ��āA�����w�@��w�ӂ��ݖ�c�t���̉����U�O�l�����Z���܂����B�����ɏ��w���ɂȂ鉀�������ɁA���s�ψ��̂P�N���̎q���������A���w�Z�����̏Љ�����܂����B���̌�A�����ē��A�����h�Z����w���킹��̌��A���ɍ����ĉ��M�Ő�����������A���O����������A�������������S���ĉ߂�����悤�Ɉꐶ���������b�����Ă��܂����B�₳�����ڂ���p�ɗ܂��o�܂��B�̈�قł́A�Ȃ�ƂсA�̂ł����A����ʁA����ʁA�������A�ȂׂȂׂ����ʂ����A�O���[�v�ŗV�т܂����B�I���̉�ł́A�u�V�����F�B���ł��Ă悩�����ł��B�v�u�y�����������Ă���Ă��ꂵ�������ł��B�v�ƂP�N�����犴�z���\������܂����B�A��ɂ́u����������������Ȃ��悤�ɋC�����Ăˁ`�v�ƌ����Ȃ���A���U�茩����P�N���̎p�ɂق����肵�܂����B

�@�S�N���̉��y�u���{�̉��y�ɐe�������v�̑�ނł́A��䐼���w�Z�ł��肵��ⵂŁu�����炳�����v��̌����܂����B�{�Z�h�{���@��M�搶�́Aⵂ����t���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ���Aⵒ��𗧂ĂĂ��炢�܂����B�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��āA�u�����炳�����v�����t���Ă��������܂����B�O���[�v�ɕ�����āAⵂɑ��ċ����S�������Ď��g�݁A�l�搶�ɂ������͂��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

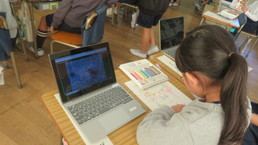

�@�S�N������n�܂�N���u�ɂ��āA�R�N�������w�����܂����B�p�\�R���N���u�ł́A�������X�N���b�`�ŃQ�[������������̂��A�R�N�����̌������Ă��炢�܂����B�����̂��߁A�O�V�уN���u�́A�̈�قł̌��w�ɂȂ�܂������A���ׂẴN���u�����w���A�R�N���̓N���u�ւ̊y���݂������܂����B

�@�c���A�g�̎�g�Ƃ��āA�����w�@��w�ӂ��ݖ�c�t���̉����U�O�l�����Z���܂����B�����ɏ��w���ɂȂ鉀�������ɁA���s�ψ��̂P�N���̎q���������A���w�Z�����̏Љ�����܂����B���̌�A�����ē��A�����h�Z����w���킹��̌��A���ɍ����ĉ��M�Ő�����������A���O����������A�������������S���ĉ߂�����悤�Ɉꐶ���������b�����Ă��܂����B�₳�����ڂ���p�ɗ܂��o�܂��B�̈�قł́A�Ȃ�ƂсA�̂ł����A����ʁA����ʁA�������A�ȂׂȂׂ����ʂ����A�O���[�v�ŗV�т܂����B�I���̉�ł́A�u�V�����F�B���ł��Ă悩�����ł��B�v�u�y�����������Ă���Ă��ꂵ�������ł��B�v�ƂP�N�����犴�z���\������܂����B�A��ɂ́u����������������Ȃ��悤�ɋC�����Ăˁ`�v�ƌ����Ȃ���A���U�茩����P�N���̎p�ɂق����肵�܂����B

�@�S�N���̉��y�u���{�̉��y�ɐe�������v�̑�ނł́A��䐼���w�Z�ł��肵��ⵂŁu�����炳�����v��̌����܂����B�{�Z�h�{���@��M�搶�́Aⵂ����t���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ���Aⵒ��𗧂ĂĂ��炢�܂����B�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��āA�u�����炳�����v�����t���Ă��������܂����B�O���[�v�ɕ�����āAⵂɑ��ċ����S�������Ď��g�݁A�l�搶�ɂ������͂��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@�S�N������n�܂�N���u�ɂ��āA�R�N�������w�����܂����B�p�\�R���N���u�ł́A�������X�N���b�`�ŃQ�[������������̂��A�R�N�����̌������Ă��炢�܂����B�����̂��߁A�O�V�уN���u�́A�̈�قł̌��w�ɂȂ�܂������A���ׂẴN���u�����w���A�R�N���̓N���u�ւ̊y���݂������܂����B

�Q���P�Q���i���j�v�Z�̍H�v�E�~����

�@�R�N���̎Z���ł��B�u�W�U×�R�O�A�R×�S�U�̕M�Z�̎d�����H�v���悤�v�Ƃ����ۑ�ł����B�r���̕M�Z�łO�O�Ə����Ƃ�����A�O�O�Ə����Ȃ��Ă��v�Z�ɊW�Ȃ����炪�ł��邱�ƁA�W�U×�R�̂R�͏\�̈ʂ̐����Ȃ̂ŁA��̈ʂɂO�����邱�ƂɋC�Â��܂����B�܂��A�R×�S�U�ł́A�����Z�̂��܂�𗘗p���āA����ւ��Ă������͓������Ƃɂ��C�Â��܂����B���Ɋ����������炢�ꐶ�����l���Ă���q�������̏W���͂Ɋ��S���܂����B

�@�ŋ��Œ����g���I���������邱��ł����A���̊w�Z�̘L���͂ƂĂ��₦���Ă��܂��B�J���́u���߂����v�u���߂��낤�v�̖ڂ͂�����������A�r�������ۂ����ׂĒE�͂��A�̂���o�Ă��܂��B�N�����Ȃ��悤�A���������ĂȂ��悤�ɂ��܂����B���T�͒g������������悤�ł����A�܂��܂��J�������͓~���ł��B

�@

�@

�@

�@

�@�R�N���̎Z���ł��B�u�W�U×�R�O�A�R×�S�U�̕M�Z�̎d�����H�v���悤�v�Ƃ����ۑ�ł����B�r���̕M�Z�łO�O�Ə����Ƃ�����A�O�O�Ə����Ȃ��Ă��v�Z�ɊW�Ȃ����炪�ł��邱�ƁA�W�U×�R�̂R�͏\�̈ʂ̐����Ȃ̂ŁA��̈ʂɂO�����邱�ƂɋC�Â��܂����B�܂��A�R×�S�U�ł́A�����Z�̂��܂�𗘗p���āA����ւ��Ă������͓������Ƃɂ��C�Â��܂����B���Ɋ����������炢�ꐶ�����l���Ă���q�������̏W���͂Ɋ��S���܂����B

�@�ŋ��Œ����g���I���������邱��ł����A���̊w�Z�̘L���͂ƂĂ��₦���Ă��܂��B�J���́u���߂����v�u���߂��낤�v�̖ڂ͂�����������A�r�������ۂ����ׂĒE�͂��A�̂���o�Ă��܂��B�N�����Ȃ��悤�A���������ĂȂ��悤�ɂ��܂����B���T�͒g������������悤�ł����A�܂��܂��J�������͓~���ł��B

�Q���P�O���i���j�S�Â����E�̉ԁE���є��^��

�@

�@�Ԓd�Ƀr�I�����炢�Ă��܂����A�J���~��Ȃ��̂œy�������Ă��܂��B�q���������o�Z����O�ɂ����������Ă��܂����A�����͎q�������̓o�Z���ԂƏd�Ȃ��Ă��܂��܂����B�����܂����Ԃɂ�����������̂��낤�Ɨ\�z���Ă��u���������Ă��܂��傤���B�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�܂��A���ꂵ���B���肢���Ă�����������v�Ɠ�����ƁA�����W���[���ɐ������Ă��Ă���܂����B���肪�Ƃ��B

�@����̒��ԏ�̓����ɂ́A�̉Ԃ����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B���ꂩ��{�Z�́A�Z����������ꂵ�Ă��������Ă���̉Ԃ���������炫�܂��B

�@�U�N���̒��є��^���́A���Ȃ̔\�͂ɓK�����Z�ɒ��킵�A���̋Z��g�ɂ���y�������т𖡂키���Ƃ̂ł���^���ł��B�����͕������ݒ��сA���O�]�A���͂˒��ѓ��̋Z����K���A���̌�O���[�v���Ŕ��\���Ă��܂����B�u���n�����ꂢ�������v�u��̂����������ˁv�ƗF�B�̂悢�Ƃ�����L�^������A�u���ݐ�͗����ł�������������v�ȂǂƃA�h�o�C�X�������肵�Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Ԓd�Ƀr�I�����炢�Ă��܂����A�J���~��Ȃ��̂œy�������Ă��܂��B�q���������o�Z����O�ɂ����������Ă��܂����A�����͎q�������̓o�Z���ԂƏd�Ȃ��Ă��܂��܂����B�����܂����Ԃɂ�����������̂��낤�Ɨ\�z���Ă��u���������Ă��܂��傤���B�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�܂��A���ꂵ���B���肢���Ă�����������v�Ɠ�����ƁA�����W���[���ɐ������Ă��Ă���܂����B���肪�Ƃ��B

�@����̒��ԏ�̓����ɂ́A�̉Ԃ����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B���ꂩ��{�Z�́A�Z����������ꂵ�Ă��������Ă���̉Ԃ���������炫�܂��B

�@�U�N���̒��є��^���́A���Ȃ̔\�͂ɓK�����Z�ɒ��킵�A���̋Z��g�ɂ���y�������т𖡂키���Ƃ̂ł���^���ł��B�����͕������ݒ��сA���O�]�A���͂˒��ѓ��̋Z����K���A���̌�O���[�v���Ŕ��\���Ă��܂����B�u���n�����ꂢ�������v�u��̂����������ˁv�ƗF�B�̂悢�Ƃ�����L�^������A�u���ݐ�͗����ł�������������v�ȂǂƃA�h�o�C�X�������肵�Ă��܂����B

�@

�Q���V���i���j�������^���E��㖼�l�a���I

�@�����A�����ψ������ƌv��ψ��A�q�������Ƃ̂������^��������܂����B�ŋ����g�̒��ł����A�u���͂悤�������܂��I�v�ƍŋ��̂��������ł��܂����B�݂�Ȃł�����������Ɛ����悭�o�܂��B�����ďΊ炪�����܂��B�S�̂������܂邠�����́A���ꂵ�����̂ł��B

�@2�N���̎Z����2�w���Ɂu���v���w�K���܂����B�オ����A��������A�S�C��������o����č��i�����q���������A���x�͍Z�����Łu�o�����v�i�o���o���ɏo�肷��j��20��ɒ��킵�܂��B1��ł��ԈႤ�Ǝ��̓��ɍă`�������W�ł��B����i6���j����n�܂�܂����B�x�ݎ��ԂɂȂ�ƁA�q�������́u�����`�ْ�����`�I�v�ƌ����Ȃ���A�����Ă��܂��B�^���Ȗʎ����Ń`�������W�ł��B���X�Ɩ��𐳉����Ō��1��������B�u���i�I���߂łƂ��I�v�ƌ����ƃn�C�^�b�`���܂����B�u��������I��㖼�l�����I�v�Ƒ��тł��B�ă`�������W�̎q�����܂��B�u��`���B�����͍��i���邼�`�I�v�Ɖ��������ł����ӗ~���X�ŋA���Ă����܂��B�����ŋ�㖼�l�F���n���܂����B���T�������܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����A�����ψ������ƌv��ψ��A�q�������Ƃ̂������^��������܂����B�ŋ����g�̒��ł����A�u���͂悤�������܂��I�v�ƍŋ��̂��������ł��܂����B�݂�Ȃł�����������Ɛ����悭�o�܂��B�����ďΊ炪�����܂��B�S�̂������܂邠�����́A���ꂵ�����̂ł��B

�@2�N���̎Z����2�w���Ɂu���v���w�K���܂����B�オ����A��������A�S�C��������o����č��i�����q���������A���x�͍Z�����Łu�o�����v�i�o���o���ɏo�肷��j��20��ɒ��킵�܂��B1��ł��ԈႤ�Ǝ��̓��ɍă`�������W�ł��B����i6���j����n�܂�܂����B�x�ݎ��ԂɂȂ�ƁA�q�������́u�����`�ْ�����`�I�v�ƌ����Ȃ���A�����Ă��܂��B�^���Ȗʎ����Ń`�������W�ł��B���X�Ɩ��𐳉����Ō��1��������B�u���i�I���߂łƂ��I�v�ƌ����ƃn�C�^�b�`���܂����B�u��������I��㖼�l�����I�v�Ƒ��тł��B�ă`�������W�̎q�����܂��B�u��`���B�����͍��i���邼�`�I�v�Ɖ��������ł����ӗ~���X�ŋA���Ă����܂��B�����ŋ�㖼�l�F���n���܂����B���T�������܂��B

2��6���i�j�����^�C���E�ނ���������

�@6�N�������Ȃ������^�C���ł��B������5�N�������[�_�[�ƂȂ�A���ꂼ��̃O���[�v�Łu6�N���𑗂��v�̏����ɂ���1�N������4�N���̎q�������ɐ������܂����B���܂ł����b�ɂȂ���6�N���̂��߂Ɋ��ӂ̋C���������߂����蕨�́A���N�ǂ�Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��傤���B���߂ăO���[�v�̃��[�_�[�ƂȂ���5�N���́A6�N�������܂Ői�߂Ă��ꂽ�����^�C���ɂ��āA�ǂ�Ȏv���������̂������ł����悤�ł��B

�@1�N���̐����ȁu�ނ��������сv�ł��B�n��̕��X6�������������āA�ꏏ�ɗV�т܂����B���܁A���͂����A����Ƃ�A�͂������A����ʁA����ʂ����܂����B�n��̕�������Ă����������|�Ƃ�ڂ�����܂����B�����Ă����������q�������̒��ɂ́A���܂����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����q�����܂����B�ꏏ�ɗV��́A1�N������u���肪�Ƃ��������܂����I�v�Ƃ���̂����������āA���̗V�тɓ���܂����B�n��̕��X�́u�y�����������B���C�����炢�܂����I�v�ƁA�q�������Ƃ̂ӂꂠ���ɏI�n�Ί�ł����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@6�N�������Ȃ������^�C���ł��B������5�N�������[�_�[�ƂȂ�A���ꂼ��̃O���[�v�Łu6�N���𑗂��v�̏����ɂ���1�N������4�N���̎q�������ɐ������܂����B���܂ł����b�ɂȂ���6�N���̂��߂Ɋ��ӂ̋C���������߂����蕨�́A���N�ǂ�Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��傤���B���߂ăO���[�v�̃��[�_�[�ƂȂ���5�N���́A6�N�������܂Ői�߂Ă��ꂽ�����^�C���ɂ��āA�ǂ�Ȏv���������̂������ł����悤�ł��B

�@1�N���̐����ȁu�ނ��������сv�ł��B�n��̕��X6�������������āA�ꏏ�ɗV�т܂����B���܁A���͂����A����Ƃ�A�͂������A����ʁA����ʂ����܂����B�n��̕�������Ă����������|�Ƃ�ڂ�����܂����B�����Ă����������q�������̒��ɂ́A���܂����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����q�����܂����B�ꏏ�ɗV��́A1�N������u���肪�Ƃ��������܂����I�v�Ƃ���̂����������āA���̗V�тɓ���܂����B�n��̕��X�́u�y�����������B���C�����炢�܂����I�v�ƁA�q�������Ƃ̂ӂꂠ���ɏI�n�Ί�ł����B���肪�Ƃ��������܂����B

2��5���i���j�������փW�����v�I

�@2�N���̐����Ȃł��B�����̐��������U��Ԃ銈����ʂ��āA�ߋ��ƌ��݂̎������ׁA�����̐�������͂̐l�X�ւ̊��ӂɋC�Â����Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B�q�������́A����1�N�Ԃłǂ�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂��A�w�K�Ɛ����ɕ����ă��[�N�V�[�g�ɂ��������܂����B�����āA�����͂��̒��ł����Ɏ������L�т����Ƃ��J�[�h�ɋL�����Ă��܂����B�꒵�т̓�d���т��ł���悤�ɂȂ������ƁA��オ�X���X��������悤�ɂȂ������ƁA���т������ς��H�ׂ���悤�ɂȂ������ƁA�Ƃł̓n���o�[�O�����˂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ɠ��X…�q�������͎����̐����������Ȃ���A���ꂵ�����ɏ����Ă��܂����B���̗l�q�����āA�������ꂵ���Ȃ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@2�N���̐����Ȃł��B�����̐��������U��Ԃ銈����ʂ��āA�ߋ��ƌ��݂̎������ׁA�����̐�������͂̐l�X�ւ̊��ӂɋC�Â����Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B�q�������́A����1�N�Ԃłǂ�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂��A�w�K�Ɛ����ɕ����ă��[�N�V�[�g�ɂ��������܂����B�����āA�����͂��̒��ł����Ɏ������L�т����Ƃ��J�[�h�ɋL�����Ă��܂����B�꒵�т̓�d���т��ł���悤�ɂȂ������ƁA��オ�X���X��������悤�ɂȂ������ƁA���т������ς��H�ׂ���悤�ɂȂ������ƁA�Ƃł̓n���o�[�O�����˂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ɠ��X…�q�������͎����̐����������Ȃ���A���ꂵ�����ɏ����Ă��܂����B���̗l�q�����āA�������ꂵ���Ȃ�܂����B

�Q���S���i�j��`�B�E�d���E���{�̐l���E���w������

�@�ċx�݂Ɏ��g�Ǐ����z���A�h�|�X�^�[�A�Ȋw�W�œ��܂�����i�ɑ��Ă̏�`�B������܂����B��܂����q�������́A�Ė������Ƒ傫�Ȑ��łƂĂ��C�����̂����Ԏ����ł��܂����B���߂łƂ��������܂��B

�@�T�N���̗��Ȃł��B�d������������ɂ͂ǂ�������悢���Ƃ����ۑ�ɂ��āA�q�������͍l���܂����B

�u�d�r��傫����������v�u�d�r�̐��𑝂₹�����v�u�R���N�̊������𑽂���������v�u�������ӂƂ���������v�ȂǁA���܂��܂Ȉӌ����o�܂����B�d���̗͂��������āA��������̓S�̃N���b�v�����悤�ɂ��܂����B�����͂����q�������̖ڂ��P���܂��B

�@�S�N���̎Љ�ł��B�������Z��ł���n��A����ɂ͂������s�Ǝ��_��傫���������Ƃŕ����������Ƃ\���Ă��܂����B�ӂ��ݖ�s�̐l���͂P�P���l�ł��B�������s�͂ǂꂭ�炢�̐l���Ȃ̂��A�\�z���O���[�v�Řb�������܂����B�������s�͂P�R�Q���l�ł������A�Ȃ��l�����������𗝗R���l���܂����B

�@���w������ߌォ��J�Â��܂����B���N�x�̂P�N���͂R�U���ŃM���M���̂Q�N���X�ł��B�ی�҂̕��X�֓��w����܂ł̐����A���Z�ǂ̌���A�P�N���̊w�K���ł��ꂼ��K�v�Ȃ��̂��w������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ċx�݂Ɏ��g�Ǐ����z���A�h�|�X�^�[�A�Ȋw�W�œ��܂�����i�ɑ��Ă̏�`�B������܂����B��܂����q�������́A�Ė������Ƒ傫�Ȑ��łƂĂ��C�����̂����Ԏ����ł��܂����B���߂łƂ��������܂��B

�@�T�N���̗��Ȃł��B�d������������ɂ͂ǂ�������悢���Ƃ����ۑ�ɂ��āA�q�������͍l���܂����B

�u�d�r��傫����������v�u�d�r�̐��𑝂₹�����v�u�R���N�̊������𑽂���������v�u�������ӂƂ���������v�ȂǁA���܂��܂Ȉӌ����o�܂����B�d���̗͂��������āA��������̓S�̃N���b�v�����悤�ɂ��܂����B�����͂����q�������̖ڂ��P���܂��B

�@�S�N���̎Љ�ł��B�������Z��ł���n��A����ɂ͂������s�Ǝ��_��傫���������Ƃŕ����������Ƃ\���Ă��܂����B�ӂ��ݖ�s�̐l���͂P�P���l�ł��B�������s�͂ǂꂭ�炢�̐l���Ȃ̂��A�\�z���O���[�v�Řb�������܂����B�������s�͂P�R�Q���l�ł������A�Ȃ��l�����������𗝗R���l���܂����B

�@���w������ߌォ��J�Â��܂����B���N�x�̂P�N���͂R�U���ŃM���M���̂Q�N���X�ł��B�ی�҂̕��X�֓��w����܂ł̐����A���Z�ǂ̌���A�P�N���̊w�K���ł��ꂼ��K�v�Ȃ��̂��w������܂����B

�Q���R���i���j�̂�����U�N�U�N�Ȃ��ł��āE�G���琶�܂�鉹�y

�@�R�N���̐}�H�ł��B��������̊p�ނ��̂�����Ő�A�ؕЂ�g�ݍ��킹�č�肽�����̂��C���[�W���܂��B�����͏��߂Ă̂�������g���܂����B�̂�����̈��S�Ȏg�����A�������A����̐������S�C���炠��܂����B�邱�ƂɂȂ�Ă��āA��������̖ؕЂ��ł��܂����B����͂�����Ȃ��āA�d�˂āA���킹�Ă����܂��B

�@�P�N���̉��y�ł��B���Â�������Ă��܂��B�G����y��̖炵���������Ȃ���A�G�ɍ��������������āA�F�B�ƏЉ�����܂����B�R�炵����A�R�l�ňꏏ�ɖ炵����A���̏d�˕����H�v���Ă��܂��B�����͂ǂ�ȉ��y�ɂȂ�̂��y���݂ł��B

�@�R�N���̐}�H�ł��B��������̊p�ނ��̂�����Ő�A�ؕЂ�g�ݍ��킹�č�肽�����̂��C���[�W���܂��B�����͏��߂Ă̂�������g���܂����B�̂�����̈��S�Ȏg�����A�������A����̐������S�C���炠��܂����B�邱�ƂɂȂ�Ă��āA��������̖ؕЂ��ł��܂����B����͂�����Ȃ��āA�d�˂āA���킹�Ă����܂��B

�@�P�N���̉��y�ł��B���Â�������Ă��܂��B�G����y��̖炵���������Ȃ���A�G�ɍ��������������āA�F�B�ƏЉ�����܂����B�R�炵����A�R�l�ňꏏ�ɖ炵����A���̏d�˕����H�v���Ă��܂��B�����͂ǂ�ȉ��y�ɂȂ�̂��y���݂ł��B

2��2���i���j�݂����

�@�����쒬���Â̖݂����A�����قŊJ�Â���܂����B��̗\��ł͂Ȃ��������̂́A�₽���J�̒��Ƀe���g���A�d�ł����Ă𐆂��Ă��܂����B�n��̕��X����������̖݂����Ă��܂����B�����ł́A���݂�����T�C�Y�ɂ�����W�A���Ȃ��Ƃ������ꂼ��ɂ܂Ԃ��W�Ǝ�ۂ悭��Ƃ�����Ă��܂����B�n��̕��X�ƈꏏ�ɑ�䐼���A�O�p���A�������̂o�s�`�̕��X����������Ⴂ�܂����B�{�Z������6�N����4�N���́A�n��̕��X�ɋ����Ă��������Ȃ���A�݂������܂����B��l�Ƃ����߂Ă������悤�ŁA�S�Ɏc�邷�炵���̌��ł����B�����쒬��̖{�Z�̎q���������A���X�ɂ��݈������������Ă��܂����B�����Ă̂��݂͏_�炩���āA�����������āA����͂���͂������������ł��B�����������܂ł����B�n��̓`���s�����������ĂȂ���Ă��邱��…�q�������͍K���ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����쒬���Â̖݂����A�����قŊJ�Â���܂����B��̗\��ł͂Ȃ��������̂́A�₽���J�̒��Ƀe���g���A�d�ł����Ă𐆂��Ă��܂����B�n��̕��X����������̖݂����Ă��܂����B�����ł́A���݂�����T�C�Y�ɂ�����W�A���Ȃ��Ƃ������ꂼ��ɂ܂Ԃ��W�Ǝ�ۂ悭��Ƃ�����Ă��܂����B�n��̕��X�ƈꏏ�ɑ�䐼���A�O�p���A�������̂o�s�`�̕��X����������Ⴂ�܂����B�{�Z������6�N����4�N���́A�n��̕��X�ɋ����Ă��������Ȃ���A�݂������܂����B��l�Ƃ����߂Ă������悤�ŁA�S�Ɏc�邷�炵���̌��ł����B�����쒬��̖{�Z�̎q���������A���X�ɂ��݈������������Ă��܂����B�����Ă̂��݂͏_�炩���āA�����������āA����͂���͂������������ł��B�����������܂ł����B�n��̓`���s�����������ĂȂ���Ă��邱��…�q�������͍K���ł��B

2��1���i�y�j�������ߓW�E���N�̎咣in�ӂ��ݖ�

�@����̈�قŁA�ӂ��ݖ�s�������w�Z�́u�������ߓW�v���J�Â���Ă��܂����B��������̕ی�ҁA�q���������͍�����ɗ��āA�ʐ^���B���Ă��܂����B�{�Z�̎q�������ɉ�Ȃ��Ďc�O�ł������A�q�������̍�i���������茩�Ă��܂����B�@

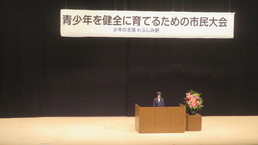

�@�u��S�U����N�����S�Ɉ�Ă邽�߂̎s�����`���N�̎咣in�ӂ��ݖ�`�v���A�ӂ��ݖ�s�X�e���E�E�F�X�g�ɂ����ĊJ�Â���܂����B�{�Z����́A�T�N����\H���Q�����u�w��ɂ���x�Ƃ������Ɓv���e�[�}�ɃX�s�[�`���s���܂����B2�w�����珀�������ĉ�������K���܂����B�ؗj���ɑS�Z�����̑O�ŃX�s�[�`�������Ƃ��ȏ�ɁA����ɓ��X�Ǝ����̎v�����q�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�F�B�������ɗ��Ă���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@����̈�قŁA�ӂ��ݖ�s�������w�Z�́u�������ߓW�v���J�Â���Ă��܂����B��������̕ی�ҁA�q���������͍�����ɗ��āA�ʐ^���B���Ă��܂����B�{�Z�̎q�������ɉ�Ȃ��Ďc�O�ł������A�q�������̍�i���������茩�Ă��܂����B�@

�@�u��S�U����N�����S�Ɉ�Ă邽�߂̎s�����`���N�̎咣in�ӂ��ݖ�`�v���A�ӂ��ݖ�s�X�e���E�E�F�X�g�ɂ����ĊJ�Â���܂����B�{�Z����́A�T�N����\H���Q�����u�w��ɂ���x�Ƃ������Ɓv���e�[�}�ɃX�s�[�`���s���܂����B2�w�����珀�������ĉ�������K���܂����B�ؗj���ɑS�Z�����̑O�ŃX�s�[�`�������Ƃ��ȏ�ɁA����ɓ��X�Ǝ����̎v�����q�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�F�B�������ɗ��Ă���܂����B

�P���R�P���i���j���{�̉��y�ɐe�������i���ׂ����E���͂₵�j

�@�Q�N���̉��y�Łu���ׂ����v���w�K���Ă��܂����B�Q���ԖځA�P�g���Q�g�����y�ł����B�P�g�ł́u�ȂׂȂׂ����ʂ���v���y�A�ł������A�O���[�v�ł�����肵�܂����B�Q�g�ł́u�������ǂ�����v���u���v�̂Ƃ������ō��킹��悤�A�y�A�ł���Ă��܂����B���{�̉��y�Ɋy������悳���������Ȃ���A�e����ł��܂����B�Q�g�͂R���Ԗڂ̑̈�Ń{�[�������āu�������ǂ�����v������Ă݂邻���ł��B�ǂ���̃N���X�ɂ��q�������ƎQ�������Ă��炢�܂����B

�@�R�N���̉��y���u���͂₵�v���w�K���Ă��܂����B�J�����R�[�_�[�A���ߑ��ۂ��{���S�A���肪�˂̂R�̃O���[�v�ɕ�����܂����B�u���͂₵�v�̋ȁi�Q���߁j�����t������A���ꂼ��̊y��Ɉڂ�Ƃ������[�e�[�V�����Ŋy���݂܂����B�u���͂₵�v�̋Ȃɖ��͂����邱�Ƃ���A���肪�˂̒j�q�����͉��y�ɍ��킹�ėx�肾���Ă��܂����B���Ă��Ă��y���������ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���̉��y�Łu���ׂ����v���w�K���Ă��܂����B�Q���ԖځA�P�g���Q�g�����y�ł����B�P�g�ł́u�ȂׂȂׂ����ʂ���v���y�A�ł������A�O���[�v�ł�����肵�܂����B�Q�g�ł́u�������ǂ�����v���u���v�̂Ƃ������ō��킹��悤�A�y�A�ł���Ă��܂����B���{�̉��y�Ɋy������悳���������Ȃ���A�e����ł��܂����B�Q�g�͂R���Ԗڂ̑̈�Ń{�[�������āu�������ǂ�����v������Ă݂邻���ł��B�ǂ���̃N���X�ɂ��q�������ƎQ�������Ă��炢�܂����B

�@�R�N���̉��y���u���͂₵�v���w�K���Ă��܂����B�J�����R�[�_�[�A���ߑ��ۂ��{���S�A���肪�˂̂R�̃O���[�v�ɕ�����܂����B�u���͂₵�v�̋ȁi�Q���߁j�����t������A���ꂼ��̊y��Ɉڂ�Ƃ������[�e�[�V�����Ŋy���݂܂����B�u���͂₵�v�̋Ȃɖ��͂����邱�Ƃ���A���肪�˂̒j�q�����͉��y�ɍ��킹�ėx�肾���Ă��܂����B���Ă��Ă��y���������ł��B

�P���R�O���i�j��������ς��鐅�E���낢��Ȓ���

�@�S�N���̗��Ȃł��B�q�������͐����o���Ƃ��ē���̒��ŁA�������킩���Ɠ��C���ł���A�������M���Ȃ�� ���������肷�邱�Ƃ�A�~�ɂȂ��Ċ����Ȃ�ƕX����������A�Ƃ̑��K���X�̓����ɐ��H�������肷��̂͒m���Ă��܂��B�����āA����炪���x�Ƃ̊ւ��ŋN���錻�ۂł���� �Ȃ�ƂȂ��C�Â��Ă͂��܂��B�����������߂�Ƃǂ��Ȃ�̂��A���������Ă��܂����B�P�����ɉ��x�␅���ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂����O���[�v�ŋ��͂��ċL�^���Ă��܂����B�q�������́A�����S�������ڂ��P���Ă��܂����B�A�̐��̂�����w�K���Ă��܂��B

�@�Q�N���̎Z���u�Ȃ����v�ł��B�����̒P�ʂ��w�K���A�����͒������̂̒�����}��܂����B�������o�āA���ʔ��A�}�H���A���Ȏ��̊��A�Ă���ȂǁA���낢��ȏꏊ�ɍs���܂����B�O���[�v�Łu���{���̒[�����v�u�܂������L���v�u�߂����ǂށv�u�L�^����v�̖������S�����đ���܂����B�Ō�Ɂu�Z���搶��g���𑪂肽�`���I�Ǝq�ǂ������B��������ǂ�Łu�P�U�O���������v�ƌ����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�S�N���̗��Ȃł��B�q�������͐����o���Ƃ��ē���̒��ŁA�������킩���Ɠ��C���ł���A�������M���Ȃ�� ���������肷�邱�Ƃ�A�~�ɂȂ��Ċ����Ȃ�ƕX����������A�Ƃ̑��K���X�̓����ɐ��H�������肷��̂͒m���Ă��܂��B�����āA����炪���x�Ƃ̊ւ��ŋN���錻�ۂł���� �Ȃ�ƂȂ��C�Â��Ă͂��܂��B�����������߂�Ƃǂ��Ȃ�̂��A���������Ă��܂����B�P�����ɉ��x�␅���ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂����O���[�v�ŋ��͂��ċL�^���Ă��܂����B�q�������́A�����S�������ڂ��P���Ă��܂����B�A�̐��̂�����w�K���Ă��܂��B

�@�Q�N���̎Z���u�Ȃ����v�ł��B�����̒P�ʂ��w�K���A�����͒������̂̒�����}��܂����B�������o�āA���ʔ��A�}�H���A���Ȏ��̊��A�Ă���ȂǁA���낢��ȏꏊ�ɍs���܂����B�O���[�v�Łu���{���̒[�����v�u�܂������L���v�u�߂����ǂށv�u�L�^����v�̖������S�����đ���܂����B�Ō�Ɂu�Z���搶��g���𑪂肽�`���I�Ǝq�ǂ������B��������ǂ�Łu�P�U�O���������v�ƌ����Ă��܂����B

�P���Q�X���i���j�z�V������ցE���b�y���E�ǂ��Ԃ̂��������E���x��

�@���H�T�Ԃ̎�g�̈�Ƃ��āA�����͔z�V������ɁA�����̊��ӂ̋C���������߂��莆���A���H�ψ���̂U�N�����u�������肪�Ƃ��������܂��B�v�ƌ��t��Y���Ď�n�����܂����B�u�y���݂ɓǂ܂��Ă��������܂��B���ꂩ�����������H�ׂĂˁB�v�u���N�ȑ̂������ĂˁB�v�Ǝq�������Ɍ��t�����������܂����B

�@�n��̕����A�ɂ�����Ă���Z�͂̃��b�y��������Ă��������܂����B�q����������u�킟�A�����ȁ`�B�ق����`�B�v�Ƒ�D�]�ł��B�P�N������́u����ł�������ق����`�B�v�̂��˂���ɂ́A������Ă��܂��܂����B

�@�P�N���̍���ł��B�u�ǂ��Ԃ̂��������v�̐��������w�K���܂����B�}�����́u�ǂ��Ԃ̂��������v�V���[�Y�̖{����A�Љ�铮���̐Ԃ�����I�т܂����B�P�N���̂R�w���ɂȂ�ƁA����������悤�ɂȂ�A�����������܂��B���܂ꂽ����̗l�q�A�傫���Ȃ��Ă����l�q�����[�N�V�[�g�ɂ킩��₷���܂Ƃ߂܂����B

�@���x�݂́A�Ȃ�Ƃт����Ă���q�ǂ��������������܂��B�����͂R�N���A�T�N���A�U�N������㊂����Ă��܂����B�u�ꏏ��㊂����܂��傤�B�v�ƂR�N���ƂU�N�����炨�U��������A�R�N����ł���A�U�N���ԂƂ����A���݂Ɉړ����Ē��т܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���H�T�Ԃ̎�g�̈�Ƃ��āA�����͔z�V������ɁA�����̊��ӂ̋C���������߂��莆���A���H�ψ���̂U�N�����u�������肪�Ƃ��������܂��B�v�ƌ��t��Y���Ď�n�����܂����B�u�y���݂ɓǂ܂��Ă��������܂��B���ꂩ�����������H�ׂĂˁB�v�u���N�ȑ̂������ĂˁB�v�Ǝq�������Ɍ��t�����������܂����B

�@�n��̕����A�ɂ�����Ă���Z�͂̃��b�y��������Ă��������܂����B�q����������u�킟�A�����ȁ`�B�ق����`�B�v�Ƒ�D�]�ł��B�P�N������́u����ł�������ق����`�B�v�̂��˂���ɂ́A������Ă��܂��܂����B

�@�P�N���̍���ł��B�u�ǂ��Ԃ̂��������v�̐��������w�K���܂����B�}�����́u�ǂ��Ԃ̂��������v�V���[�Y�̖{����A�Љ�铮���̐Ԃ�����I�т܂����B�P�N���̂R�w���ɂȂ�ƁA����������悤�ɂȂ�A�����������܂��B���܂ꂽ����̗l�q�A�傫���Ȃ��Ă����l�q�����[�N�V�[�g�ɂ킩��₷���܂Ƃ߂܂����B

�@���x�݂́A�Ȃ�Ƃт����Ă���q�ǂ��������������܂��B�����͂R�N���A�T�N���A�U�N������㊂����Ă��܂����B�u�ꏏ��㊂����܂��傤�B�v�ƂR�N���ƂU�N�����炨�U��������A�R�N����ł���A�U�N���ԂƂ����A���݂Ɉړ����Ē��т܂����B

1���Q�W���i�j�O���сE���H�Z���^�[�̊F����ցE�J�E���g�_�E���J�����_�[

�@

�@1�N���̑̈�ł��B�y�A�ɂȂ��Ă���F�B�́u�O���сv�̐��𐔂��Ă��܂����B1���Ԃʼn��ׂ邩�ł��B�Ђ��������Ă��܂��ƍ���܂��B�Ȃ�Ə��q�͂X�S��A�j�q�͂P�O�O�ō��L�^�ł����B1�N���Ń��Y���悭���ׂ邱�Ƃ��ł��Ă��āA���S���܂����B�����̂悤�ɋx�ݎ��Ԃ͓꒵�ї��K����g���āA���K���Ă��邹�����ł��傤���B���炵���ł��B

�@���H�T�Ԃ�24������n�܂��Ă��܂��B�����́A���H�W�����܂����B�W��̂Ƃ��ɂ��n���ł��Ȃ������h�{���@��M�搶�ɁA���H�Z���^�[�̊F����ɂ��Ă����ӂ̎莆���A���H�ψ��̑�\�����łȂ�5�N���S�����E�����O�ł���������Ȃ���n���܂����B�吨�̐l����M�搶��������Ă��܂������A���ꂵ�����ł����B

�@�u���Ă��������I�v��R����B6�N���̋����ɍs���ƁA���ƂɌ����ẴJ�E���g�_�E���J�����_�[���o���オ���Ă��܂����B�u�킽���͂����`������ł��B�v�Ƃ���15���̍�i���Љ�Ă���܂����B�����͑��Ƃ܂ł���36���ł��B3�w���n�܂������͂���50���������̂ł����A����30����ɂȂ��Ă��܂�����…�Ƃ��т����v���܂����B�����āA���T��1�����I���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@1�N���̑̈�ł��B�y�A�ɂȂ��Ă���F�B�́u�O���сv�̐��𐔂��Ă��܂����B1���Ԃʼn��ׂ邩�ł��B�Ђ��������Ă��܂��ƍ���܂��B�Ȃ�Ə��q�͂X�S��A�j�q�͂P�O�O�ō��L�^�ł����B1�N���Ń��Y���悭���ׂ邱�Ƃ��ł��Ă��āA���S���܂����B�����̂悤�ɋx�ݎ��Ԃ͓꒵�ї��K����g���āA���K���Ă��邹�����ł��傤���B���炵���ł��B

�@���H�T�Ԃ�24������n�܂��Ă��܂��B�����́A���H�W�����܂����B�W��̂Ƃ��ɂ��n���ł��Ȃ������h�{���@��M�搶�ɁA���H�Z���^�[�̊F����ɂ��Ă����ӂ̎莆���A���H�ψ��̑�\�����łȂ�5�N���S�����E�����O�ł���������Ȃ���n���܂����B�吨�̐l����M�搶��������Ă��܂������A���ꂵ�����ł����B

�@�u���Ă��������I�v��R����B6�N���̋����ɍs���ƁA���ƂɌ����ẴJ�E���g�_�E���J�����_�[���o���オ���Ă��܂����B�u�킽���͂����`������ł��B�v�Ƃ���15���̍�i���Љ�Ă���܂����B�����͑��Ƃ܂ł���36���ł��B3�w���n�܂������͂���50���������̂ł����A����30����ɂȂ��Ă��܂�����…�Ƃ��т����v���܂����B�����āA���T��1�����I���܂��B

�P���Q�V���i���j�����̊J�ԁE���݂����E�U�N���ƂȂ�Ƃ�

�@�Z�����ɂ���~�j�Ӓ����̉Ԃ��J�Ԃ��܂����B��N�����������Ӓ����ł��B�Ԃ��I����Ă��Z�������厖�Ɉ�ĂĂ��������܂����B�Z��������͌Ӓ�������Ă閼�l�ł��B�~�͂ʂ�ܓ��������Ă��܂����B�u�ԉ肪�o�Ă��܂����ˁv�ƍZ��������Ɖ�b���Ă����̂��ŋ߂ł����B�����ʼn������̂ŁA�݂�݂�ڂ݂��ӂ���݂܂����B���낻�납��…�Ǝv���Ă����̂ł����A�J�Ԃ�ڂ̓�����ɂ��āA�ق����肵�Ă��܂��B���ꂩ��A��ނ̈Ⴄ�Ӓ����ɂ��ԉ肪���Ă����̂ŁA���X�ɊJ�Ԃ���̂��y���݂ł��B

�@�}���x��������̊��Łu���݂����v�����{���Ă��܂��B�u���݂����v���ł���l�́A�{�����l�łP���ɂP��݂̂ł��B�Ɗԋx�݂ɂQ�N�����{���Q���ԋp�A�����āA�܂��P����܂����B���������u���݂����v�������܂����B�����ŊJ���Ȃ��ŁA�����ŊJ���邻���ł��B���ʂ�…�ǂ��������̂ł��傤�B

�@�u��������ɑ�㊂��܂��傤�B�v�ƂU�N������U���܂����B�W�̎�����ł��B�T�l�Œ��т܂��̂ŁA�x�ގ��Ԃ�����܂���B�Ԃ������Ȃ��悤�ɁA�Ђ�������Ȃ��悤�ɕK���ɒ��т܂����B�������Ԃ��тɂU�N������Ȃ����u����…�B�v�Ƃ��������o�܂��B����ƏI���ɂȂ�ƁA�U�N�����甏������炢�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Z�����ɂ���~�j�Ӓ����̉Ԃ��J�Ԃ��܂����B��N�����������Ӓ����ł��B�Ԃ��I����Ă��Z�������厖�Ɉ�ĂĂ��������܂����B�Z��������͌Ӓ�������Ă閼�l�ł��B�~�͂ʂ�ܓ��������Ă��܂����B�u�ԉ肪�o�Ă��܂����ˁv�ƍZ��������Ɖ�b���Ă����̂��ŋ߂ł����B�����ʼn������̂ŁA�݂�݂�ڂ݂��ӂ���݂܂����B���낻�납��…�Ǝv���Ă����̂ł����A�J�Ԃ�ڂ̓�����ɂ��āA�ق����肵�Ă��܂��B���ꂩ��A��ނ̈Ⴄ�Ӓ����ɂ��ԉ肪���Ă����̂ŁA���X�ɊJ�Ԃ���̂��y���݂ł��B

�@�}���x��������̊��Łu���݂����v�����{���Ă��܂��B�u���݂����v���ł���l�́A�{�����l�łP���ɂP��݂̂ł��B�Ɗԋx�݂ɂQ�N�����{���Q���ԋp�A�����āA�܂��P����܂����B���������u���݂����v�������܂����B�����ŊJ���Ȃ��ŁA�����ŊJ���邻���ł��B���ʂ�…�ǂ��������̂ł��傤�B

�@�u��������ɑ�㊂��܂��傤�B�v�ƂU�N������U���܂����B�W�̎�����ł��B�T�l�Œ��т܂��̂ŁA�x�ގ��Ԃ�����܂���B�Ԃ������Ȃ��悤�ɁA�Ђ�������Ȃ��悤�ɕK���ɒ��т܂����B�������Ԃ��тɂU�N������Ȃ����u����…�B�v�Ƃ��������o�܂��B����ƏI���ɂȂ�ƁA�U�N�����甏������炢�܂����B

�P���Q�S���i���j�@�t�̑����E��b�̌��E��������

�@�o�Z���ɂQ�N������u������v�Ƃ���������F���ԁB�u�X�~�i�낤���j�̉Ԃ��ˁB�������������肪�����v�Ɠ`���܂����B�Q�N�����ɂ����������ł݂�Ɓu�ق�Ƃ���…�v�Ɠ����ʊw�ǂ̎q���������ꏏ�ɂɂ����������܂����B���͊��������̂ł����A�t��������X�~�̉Ԃ����āA�t�𑫉��������܂����B

�@���o�Ⴊ���̂�����Ǝ�b�T�[�N���̕������Z���A�T�N���̑����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āu��b�̌��v�w�K�����܂����B�u���͂悤�v�u����ɂ��́v�u�����́v�u���݂܂���v�u���肪�Ƃ��v�u���悤�Ȃ�v�̂���Ȏ�b�ł̂������������Ă��������܂����B����ɁA�������w�Z�̕\�����A�����̖��O�̕\��������l��l�����Ă��������܂����B

�@�P�N���̐����Ȃł��B�Z��Łu���������v�����Ă��܂����B�����̂����ɂ́A�v����肢�̊G���`����Ă��܂��B�������傤�ǂ悢�����������̂ŁA�q�������������ɂȂ��āu���������v�����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�o�Z���ɂQ�N������u������v�Ƃ���������F���ԁB�u�X�~�i�낤���j�̉Ԃ��ˁB�������������肪�����v�Ɠ`���܂����B�Q�N�����ɂ����������ł݂�Ɓu�ق�Ƃ���…�v�Ɠ����ʊw�ǂ̎q���������ꏏ�ɂɂ����������܂����B���͊��������̂ł����A�t��������X�~�̉Ԃ����āA�t�𑫉��������܂����B

�@���o�Ⴊ���̂�����Ǝ�b�T�[�N���̕������Z���A�T�N���̑����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āu��b�̌��v�w�K�����܂����B�u���͂悤�v�u����ɂ��́v�u�����́v�u���݂܂���v�u���肪�Ƃ��v�u���悤�Ȃ�v�̂���Ȏ�b�ł̂������������Ă��������܂����B����ɁA�������w�Z�̕\�����A�����̖��O�̕\��������l��l�����Ă��������܂����B

�@�P�N���̐����Ȃł��B�Z��Łu���������v�����Ă��܂����B�����̂����ɂ́A�v����肢�̊G���`����Ă��܂��B�������傤�ǂ悢�����������̂ŁA�q�������������ɂȂ��āu���������v�����Ă��܂����B

�P���Q�R���i�j�u�菑���|�X�^�[�v�ǂݎ���ӎ����ď������E�N���u����

�@�T�N���̏��ʂ͋����搶�ł��B�u�菑���|�X�^�[�v�������Ƃ����P���ł����B�`���鑊��A�ړI�ɂ���ă|�X�^�[�̏������͕ς��܂��B�|�X�^�[�������O�ɁA�N�Ɍ����āA����`�������̂��A�ǂ������̂��̐���������܂����B�u�w�Z�����悭���邽�߂Ɂv���e�[�}�ł��B�����͕����̑傫���A���e���Ƃ̂܂Ƃ܂�A�^�C�g���͖ڗ��悤�ɂ���A�㉺�A���E�ɓK�x�ɗ]�����Ƃ�A�s�ԓ����l���Ȃ���A�菑���|�X�^�[�̌��{�Ɠ����悤�ɏ����܂����B���T�������܂��B

�@���N���߂ẴN���u�����ł��B�����^���ł̓h�b�a�{�[�������Ă��܂����B�{�[��������������O��ɏo��̂ł͂Ȃ��A����`�[���ɓ���Ƃ������[����ς��āA�y�������������Ă��܂����B���Ă���̂��y���������ł��B�p�\�R���N���u�ł́A�����ŃQ�[���������ėV��ł���T�N�������܂����B�q�������̋Z�p�ɋ����܂����B

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�T�N���̏��ʂ͋����搶�ł��B�u�菑���|�X�^�[�v�������Ƃ����P���ł����B�`���鑊��A�ړI�ɂ���ă|�X�^�[�̏������͕ς��܂��B�|�X�^�[�������O�ɁA�N�Ɍ����āA����`�������̂��A�ǂ������̂��̐���������܂����B�u�w�Z�����悭���邽�߂Ɂv���e�[�}�ł��B�����͕����̑傫���A���e���Ƃ̂܂Ƃ܂�A�^�C�g���͖ڗ��悤�ɂ���A�㉺�A���E�ɓK�x�ɗ]�����Ƃ�A�s�ԓ����l���Ȃ���A�菑���|�X�^�[�̌��{�Ɠ����悤�ɏ����܂����B���T�������܂��B

�@���N���߂ẴN���u�����ł��B�����^���ł̓h�b�a�{�[�������Ă��܂����B�{�[��������������O��ɏo��̂ł͂Ȃ��A����`�[���ɓ���Ƃ������[����ς��āA�y�������������Ă��܂����B���Ă���̂��y���������ł��B�p�\�R���N���u�ł́A�����ŃQ�[���������ėV��ł���T�N�������܂����B�q�������̋Z�p�ɋ����܂����B

�P���Q�Q���i���j�j����ւ̃��b�Z�[�W�E�U�N���Ƃ̉�H

�@�����̂悤�ɍZ�����|��������ɗ��Ă��������Ă���n���K����B���g�̂Ƃ���ɂ��܂��Ă���y�ڂ������菜���Ă��������Ă��܂��B�u�����͂��ꂵ�����Ƃ���������B����������������B�v�Ƙb���Ă���܂����BK����̎���G�C���X�g�Ɓu�������肪�Ƃ��������܂��B�v�ƃ��b�Z�[�W���Y�����Ă��܂��B�u���ꂾ�����߂��Ȃ���ȁB�v�Ɗ���N�V���N�V���ɂ��Ă��ꂵ�����ɘb���Ă���܂����B�U�N���������Ă���܂����B�������ꂢ�ɂ��Ă����n��̕��X�ւ̊��ӂ̎v�����s���ɏo���U�N�������炵���ł��B

�@�U�N���Ƃ̉�H���������n�܂�܂����B����R�l���ł��B�����͂R�l�Ƃ��ƂĂ��悭�H�ׂ܂����A�b���܂��B���w�Z�֑����s�������Ƃ����v���ƁA�����ƗF�B�ƈꏏ�ɂ������Ƃ����v���ƕ��G�ȋC������b���Ă���܂����B����葁���H�I���ƁA�E�����ɂ���H�ʂ̂��ׂĂ�������肵�܂����B���������H�ׂ��Ղ�ɉh�{���@�����ꂵ�����ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����̂悤�ɍZ�����|��������ɗ��Ă��������Ă���n���K����B���g�̂Ƃ���ɂ��܂��Ă���y�ڂ������菜���Ă��������Ă��܂��B�u�����͂��ꂵ�����Ƃ���������B����������������B�v�Ƙb���Ă���܂����BK����̎���G�C���X�g�Ɓu�������肪�Ƃ��������܂��B�v�ƃ��b�Z�[�W���Y�����Ă��܂��B�u���ꂾ�����߂��Ȃ���ȁB�v�Ɗ���N�V���N�V���ɂ��Ă��ꂵ�����ɘb���Ă���܂����B�U�N���������Ă���܂����B�������ꂢ�ɂ��Ă����n��̕��X�ւ̊��ӂ̎v�����s���ɏo���U�N�������炵���ł��B

�@�U�N���Ƃ̉�H���������n�܂�܂����B����R�l���ł��B�����͂R�l�Ƃ��ƂĂ��悭�H�ׂ܂����A�b���܂��B���w�Z�֑����s�������Ƃ����v���ƁA�����ƗF�B�ƈꏏ�ɂ������Ƃ����v���ƕ��G�ȋC������b���Ă���܂����B����葁���H�I���ƁA�E�����ɂ���H�ʂ̂��ׂĂ�������肵�܂����B���������H�ׂ��Ղ�ɉh�{���@�����ꂵ�����ł����B

�P���Q�P���i�j�̈璩��E�s�R�Ҕ��P��

�@���J���~�����̂ōZ��̃R���f�B�V�������S�z�ł������A���͂����悭�����܂�͂���܂���B�̈��C��������̈璩��̏����ŁA�^�����ȃ��C���������Ă��܂����B�̈璩��ł́A�S�Z��㊂łT���Ԓ��т܂����B��w�N�ł́A�S�C�O�̐E�����S�C�ƂƂ��ɉ�ɂȂ�܂����B�傫���Ă��钆�ɓ���^�C�~���O�����߂Ȃ������q�����܂������A�u�P�C�Q�A�͂��I�v�ƗF�B��搶�̗�܂��̂������Œ��ׂ�悤�ɂȂ����q�����܂����B���Ȃ��ł��̂܂ܓ�̒������܂��ʉ߂���q�����܂����B�݂�ȂŐ��𐔂��Ă���̂ŁA���R�Ɛ����傫���Ȃ�܂����B

�@�s�R�ґΉ����P�������{���܂����B�q�������̈��S�A�u�������v��Ȏ��Ƃł��B���N�̕s�R�҂�M�搶�ł��B�����Ԍx�@���̕����w���҂Ƃ��ď����A�s�R�Җ��A�s�R�҂ɑΉ����鋳���̓����A�q�������̔��̎d�������Ă��������܂����B�s�R�҂͐n���������Ă��܂����B�Ή��ɂ������Ă����E�����^���ɗ��������ĕs�R�҂ɑΉ����Ă��܂����B�삯�����E���������܂��������ĕs�R�҂ɂ�����A�s�R�҂��Z�O�ɏo�����Ƃɐ������܂����B�����搶�̕����ŁA�S�Z���������₩�ɔ��ł��܂����B�x�@���̕�����A�s�R�҂ɑ������Ƃ��̑Ή��i�傫�Ȑ����o���j�A�h�ƃu�U�[�̎g�p�A�d�r���m�F�����邱�Ƃ���ؓ��̂��b������܂����B�w�Z�ɂ����ẮA�搶�̎w���ɏ]�����Ƃł���A�����b���������肫�����Ƃł���Ƃ����b������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���J���~�����̂ōZ��̃R���f�B�V�������S�z�ł������A���͂����悭�����܂�͂���܂���B�̈��C��������̈璩��̏����ŁA�^�����ȃ��C���������Ă��܂����B�̈璩��ł́A�S�Z��㊂łT���Ԓ��т܂����B��w�N�ł́A�S�C�O�̐E�����S�C�ƂƂ��ɉ�ɂȂ�܂����B�傫���Ă��钆�ɓ���^�C�~���O�����߂Ȃ������q�����܂������A�u�P�C�Q�A�͂��I�v�ƗF�B��搶�̗�܂��̂������Œ��ׂ�悤�ɂȂ����q�����܂����B���Ȃ��ł��̂܂ܓ�̒������܂��ʉ߂���q�����܂����B�݂�ȂŐ��𐔂��Ă���̂ŁA���R�Ɛ����傫���Ȃ�܂����B

�@�s�R�ґΉ����P�������{���܂����B�q�������̈��S�A�u�������v��Ȏ��Ƃł��B���N�̕s�R�҂�M�搶�ł��B�����Ԍx�@���̕����w���҂Ƃ��ď����A�s�R�Җ��A�s�R�҂ɑΉ����鋳���̓����A�q�������̔��̎d�������Ă��������܂����B�s�R�҂͐n���������Ă��܂����B�Ή��ɂ������Ă����E�����^���ɗ��������ĕs�R�҂ɑΉ����Ă��܂����B�삯�����E���������܂��������ĕs�R�҂ɂ�����A�s�R�҂��Z�O�ɏo�����Ƃɐ������܂����B�����搶�̕����ŁA�S�Z���������₩�ɔ��ł��܂����B�x�@���̕�����A�s�R�҂ɑ������Ƃ��̑Ή��i�傫�Ȑ����o���j�A�h�ƃu�U�[�̎g�p�A�d�r���m�F�����邱�Ƃ���ؓ��̂��b������܂����B�w�Z�ɂ����ẮA�搶�̎w���ɏ]�����Ƃł���A�����b���������肫�����Ƃł���Ƃ����b������܂����B

�@

�@

�P���Q�O���i���j�ǂݕ������E�R�}��

���N���߂Ắu�ǂݕ������v������܂����B�P�N���̎q�������́A�{�̐��E�ɓ����Ă��܂����B�u���x�̂͂Ȃ��v�̖{�ł������A���܁A�ǂ�ł�������ی�҂̕��ɘb����������Ƃ肪����܂����B�ƂĂ��قق��܂��������܂����B�����́AALT�̐E������w���̒S�C���ǂݕ�����������w�N������܂����B

�@�x�ݎ��ԁA���w���ł́u�R�}�v�����Ă��܂����B���ɂ܂킹��R����ł��B���i�Z���j�͂Ђ�������Ƃ���܂ł̓X���X���ł���̂ł����A�������Ƃ��ł��܂���BR����ɂ����������Ă��炢�܂����B����ƁA���߂ăR�}�����Ƃ��ł��܂����B���ꂵ���Ĕ�яオ��܂����B���̗l�q�������ɂȂ��Ă����Z�����|�ł����b�ɂȂ��Ă���n���I����B�u�ꏏ�ɂ��܂��H�v�Ɛ���������ƁAI��������ɃR�}���܂����B�̗V�тɖ����ɂȂ�܂����B