�ߘa�U�N�x�@�ɂ��͂炫�炫����L�@2�w��

�P�Q���Q�S���i�j�Q�w���I�Ǝ��E�T���^���o��

�@�W�Q���Ԃ̂Q�w�����I���܂����B�q�����������C�ɓo�Z���Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B

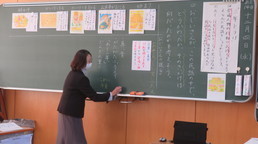

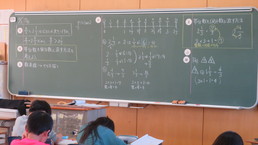

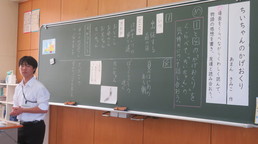

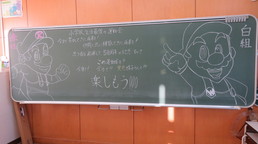

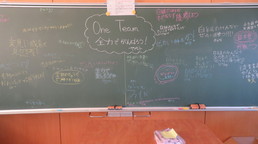

�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂Q�����Q�w����U��Ԃ�܂����B�u�̈�̃o�X�P�b�g�{�[���̎��ƂŁA�p�X�̗��K�̂Ƃ��Ɂw�s����x�Ɛ��������邱�Ƃ��ł��A�F�B���Ԏ������Ă��ꂽ���Ƃ����ꂵ�������v�u���߂Ẳ��y��ł́A�݂�Ȃł���������K�����B�{�Ԃ͐������Ă������̐l�������ς����肵�Ă���Ă��ꂵ�������v���Ƃ\���܂����B�R�w���Ɍ����Ă̕���������܂����B�Z������͂Q�w���̎n�Ǝ��ɘb�������Ƃ�U��Ԃ�Ȃ���A�u�w�Z���x����l�ւ̊��ӂ̋C������\�����v�u�������́u��v�x�u�~�v�܂��čl���悤�v���X���C�h�ƂƂ��ɋ�̓I�ɘb���܂����B�u�w�Z���x����l�ւ̊��Ӂv�ɂ��ẮA�Z��������A���H�z�V������A����������A�X�N�[���T�|�[�g�X�^�b�t����A�n��̕��X�̘b�����܂����B�u�������v�́u���v �̎��́A�u��v�Ɓu�~�v���g�ݍ��킳���Ăł��Ă��܂��B���������}����ɓ�����A�������g�̈�N�Ԃ�U ��Ԃ�A�ǂ̂悤�ȗ͂��L�т��̂��A�ǂ�Ȑ��ʂ��オ�����̂��A�܂�����Ȃ��_�͂ǂ������ɂ��Ċm�F����ƂƂ��ɁA�V�����N�́w�ڕW�x�ɂȂ��Ă��炢�����Ƃ����b�����܂����B

�@�S�C�́u����݁v��n���Ƃ��A��l��l�̗�܂��A�L�т����Ƃ̌��t�������Ă��܂����B���ꂼ�ꂪ�Q�w����U��Ԃ��Ă��܂����B

�@�u�T���^���I�v�q�������͋A���Ƃ��ɁA����߂��Łu�����T���^�v�����܂����B��w�N�͖ڂ��P�����Ă��܂��B�u�����T���^�v�͎q�������Ɂu�����[�N���X�}�X�I�C�����ċA���v�Ɛ��������Ă��܂����B

�@��������P�S���Ԃ̓~�x�݂��n�܂�܂��B���N�ɉ߂������₩�ɗߘa�V�N���}�����܂��悤�A�S���F���Ă���܂��B�Q�w�����u���炫����L�v��ǂ�ł��������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�W�Q���Ԃ̂Q�w�����I���܂����B�q�����������C�ɓo�Z���Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B

�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂Q�����Q�w����U��Ԃ�܂����B�u�̈�̃o�X�P�b�g�{�[���̎��ƂŁA�p�X�̗��K�̂Ƃ��Ɂw�s����x�Ɛ��������邱�Ƃ��ł��A�F�B���Ԏ������Ă��ꂽ���Ƃ����ꂵ�������v�u���߂Ẳ��y��ł́A�݂�Ȃł���������K�����B�{�Ԃ͐������Ă������̐l�������ς����肵�Ă���Ă��ꂵ�������v���Ƃ\���܂����B�R�w���Ɍ����Ă̕���������܂����B�Z������͂Q�w���̎n�Ǝ��ɘb�������Ƃ�U��Ԃ�Ȃ���A�u�w�Z���x����l�ւ̊��ӂ̋C������\�����v�u�������́u��v�x�u�~�v�܂��čl���悤�v���X���C�h�ƂƂ��ɋ�̓I�ɘb���܂����B�u�w�Z���x����l�ւ̊��Ӂv�ɂ��ẮA�Z��������A���H�z�V������A����������A�X�N�[���T�|�[�g�X�^�b�t����A�n��̕��X�̘b�����܂����B�u�������v�́u���v �̎��́A�u��v�Ɓu�~�v���g�ݍ��킳���Ăł��Ă��܂��B���������}����ɓ�����A�������g�̈�N�Ԃ�U ��Ԃ�A�ǂ̂悤�ȗ͂��L�т��̂��A�ǂ�Ȑ��ʂ��オ�����̂��A�܂�����Ȃ��_�͂ǂ������ɂ��Ċm�F����ƂƂ��ɁA�V�����N�́w�ڕW�x�ɂȂ��Ă��炢�����Ƃ����b�����܂����B

�@�S�C�́u����݁v��n���Ƃ��A��l��l�̗�܂��A�L�т����Ƃ̌��t�������Ă��܂����B���ꂼ�ꂪ�Q�w����U��Ԃ��Ă��܂����B

�@�u�T���^���I�v�q�������͋A���Ƃ��ɁA����߂��Łu�����T���^�v�����܂����B��w�N�͖ڂ��P�����Ă��܂��B�u�����T���^�v�͎q�������Ɂu�����[�N���X�}�X�I�C�����ċA���v�Ɛ��������Ă��܂����B

�@��������P�S���Ԃ̓~�x�݂��n�܂�܂��B���N�ɉ߂������₩�ɗߘa�V�N���}�����܂��悤�A�S���F���Ă���܂��B�Q�w�����u���炫����L�v��ǂ�ł��������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B

�P�Q���Q�R���i���j�Q�w����������ˉ�E��|��

�@�w�����������U�N�����������畜�����āA�v���Ԃ�ɑS�w��������Ă̌��j���ł��B

�@��������Z�k�R���Ԏ��Ƃł��B�P�N���̊w�������Łu�Q�w����������ˉ�v�����Ă��܂����B�͂��߂ɁA�u�����v�����܂����B�q���������Q�w���ɂȂ����������v�Z���u��̃J�[�h�v�Ƃ���Ă��܂����B�J�[�h�ɂ́A���_�������Ă���܂��B�u�Ȃ�ق�…�H�v���Ă���B�v�Ǝv���܂����B�T���^�`�[���ƃg�i�J�C�`�[���ɕ�����Ċy�����u�����v���ł��܂����B���ɁA�u���e�Q�[���v�ł��B���y�ɍ��킹�āA�Q�w���y�����������ƁA�v���o�Ɏc�������Ƃ��{�[�����Ȃ���b���Ă��܂����B�u���y��ł݂�Ȃňꐶ�������K���āA�{�Ԗ��邭�傫�Ȑ��ʼn̂����̂��y���������ł��B�v�ƁA���炵���U��Ԃ�ƂƂ��ɔ��\���ł��܂����B�Q�w����U��Ԃ�Ȃ���A�y������i�߂��Ă��܂����B

�@�S�C�T�N���́A���ʔ��A�����A�L���A�����A��@���̑�|�������Ă��܂����B�u����Ȃɂق��肪�o����B�v�Ƃ��ꂼ��̎q�������̈֎q�̋r�̂ق�����W�߁A���̗ʂɂт����肵�Ă��܂����B�V�����N���C�����悭�}����悤�ɁA���͂��Ď��g��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@

�@�w�����������U�N�����������畜�����āA�v���Ԃ�ɑS�w��������Ă̌��j���ł��B

�@��������Z�k�R���Ԏ��Ƃł��B�P�N���̊w�������Łu�Q�w����������ˉ�v�����Ă��܂����B�͂��߂ɁA�u�����v�����܂����B�q���������Q�w���ɂȂ����������v�Z���u��̃J�[�h�v�Ƃ���Ă��܂����B�J�[�h�ɂ́A���_�������Ă���܂��B�u�Ȃ�ق�…�H�v���Ă���B�v�Ǝv���܂����B�T���^�`�[���ƃg�i�J�C�`�[���ɕ�����Ċy�����u�����v���ł��܂����B���ɁA�u���e�Q�[���v�ł��B���y�ɍ��킹�āA�Q�w���y�����������ƁA�v���o�Ɏc�������Ƃ��{�[�����Ȃ���b���Ă��܂����B�u���y��ł݂�Ȃňꐶ�������K���āA�{�Ԗ��邭�傫�Ȑ��ʼn̂����̂��y���������ł��B�v�ƁA���炵���U��Ԃ�ƂƂ��ɔ��\���ł��܂����B�Q�w����U��Ԃ�Ȃ���A�y������i�߂��Ă��܂����B

�@�S�C�T�N���́A���ʔ��A�����A�L���A�����A��@���̑�|�������Ă��܂����B�u����Ȃɂق��肪�o����B�v�Ƃ��ꂼ��̎q�������̈֎q�̋r�̂ق�����W�߁A���̗ʂɂт����肵�Ă��܂����B�V�����N���C�����悭�}����悤�ɁA���͂��Ď��g��ł��܂����B

�@

�@

�P�Q���Q�O���i���jKahoot�i�J�t�[�g�j�ŃI�����C���E�}�H�̊ӏ�

�@�U�N���̊w�������R���ڂ��}���܂����B�R�O�l�̎q���������I�����C�����ƂɎQ�����Ă��܂����B�u�݂�Ȍ��C���ȁH���j���A���̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B�v�ƃ��b�Z�[�W�𑗂�܂����B�S�C�́A�Љ�̃e�X�g�w�K�̂��߁uKahoot(�J�t�[�g)�v�Ŗ����o���Ă��܂����B�͂��ׂĂS����I��������̂ł��B�u�m���}���g�����������N�����͉̂����H�v�u�킪�܂܁v�u��₩��v�u�킩��܁v�u�킪�܂�v�ƁA���[���A���ӂ��I��������ł����B�P�₲�ƂɃx�X�g�T�ʂ̏��ʂ��o��̂ŁA�q�������̂��C���N���܂����B�S���łQ�O�₠��܂����B���j���A�S�w�������낤���Ƃ��F��܂��B

�@�P�N���̐}�H�B�u�͂��Ƃ͂������݂��킹�āv�Ƃ������̍�i���������܂����B���Ɣ���g�ݍ��킹�āA�����������܂����B�u�����͂ǂ�����Ă������Ă���낤�B�v�u�ڂ����킢����ˁB�v�u�����J����Ǝ��̃M�U�M�U�������B�v�Ǝq�������͂Ԃ₫�Ȃ���A�ӏ܂��Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�U�N���̊w�������R���ڂ��}���܂����B�R�O�l�̎q���������I�����C�����ƂɎQ�����Ă��܂����B�u�݂�Ȍ��C���ȁH���j���A���̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B�v�ƃ��b�Z�[�W�𑗂�܂����B�S�C�́A�Љ�̃e�X�g�w�K�̂��߁uKahoot(�J�t�[�g)�v�Ŗ����o���Ă��܂����B�͂��ׂĂS����I��������̂ł��B�u�m���}���g�����������N�����͉̂����H�v�u�킪�܂܁v�u��₩��v�u�킩��܁v�u�킪�܂�v�ƁA���[���A���ӂ��I��������ł����B�P�₲�ƂɃx�X�g�T�ʂ̏��ʂ��o��̂ŁA�q�������̂��C���N���܂����B�S���łQ�O�₠��܂����B���j���A�S�w�������낤���Ƃ��F��܂��B

�@�P�N���̐}�H�B�u�͂��Ƃ͂������݂��킹�āv�Ƃ������̍�i���������܂����B���Ɣ���g�ݍ��킹�āA�����������܂����B�u�����͂ǂ�����Ă������Ă���낤�B�v�u�ڂ����킢����ˁB�v�u�����J����Ǝ��̃M�U�M�U�������B�v�Ǝq�������͂Ԃ₫�Ȃ���A�ӏ܂��Ă��܂����B

�@

�P�Q���P�X���i�j���y����E���T�����܂Ƃ߂悤�E��錧���瑡�蕨

�@�u��낱�т̉́�v�ł́A�R�N���ȏオ���R�[�_�[�ʼn��t���܂����B�u�V�V�h���A���h�V���A�\�\���V�A�V�[������v�̂Ƃ���́A�T�O���N�L�O�s���ʼn̂����u��]�̉́�v�̈ꕔ�̋ȂȂ̂ŁA�P�C�Q�N���͎�b�����Ȃ���̂��܂����B�u�T���^�����ɂ���Ă����v�̋Ȃł́A�T�N�����Ԃ��x���[�X�����Ԃ��ēo��B�X�Y�̉��ʼn��t��グ�܂����B

�@�Q�N���̐����ȁu���T�����悤�v�ł́A�w����Œ��T���������Ƃ�͑����ɂ܂Ƃ߂܂����B�N���X���āA�O���[�v�Ō��w�����ꏊ�ɂ��āA���₵�����ƁA�����Ă������������e�������Ă��܂����B�u�܂Ƃ߂͂Ȃɂ�����������ł����v�ƂQ�N���Ɏ��₳��܂����B���w���Ă킩�������ƁA���߂Ēm�������Ƃ���������A�����������Ƃ��獡��Z�Z�������Ə�������ł���Ƃ���ɂ����ˁv�Ƙb���܂����B�q�������͂����ɂ����������悤�ƁA���ԂƋ��͂��Ă��܂����B

�@�W���������ɁA��}�ւœ͂����u�^���݂���v�B�悭�悭���Ă݂�ƁA�T�O���N�L�O�s���ŕ��D���͂�����錧��O����ł��B�T�O���N�L�O�s�����I������ŁA�L�O���ƋL�O�i�𑗕t�����������������A����̂��i�ł����B��������̂��d�b�������Ă��������܂����B�u�Ăɂ��炵�Ă��ꂽ�Ƃ��ɂ������o�����ɂ��݂܂���A�T�O���N�L�O�s���������ɏI����Ă悩�����ł��ˁv�ƌ����܂����B�T�O���N�L�O�s���ł������ĂȂ����Ă��邱�ƂɊ��ӂł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u��낱�т̉́�v�ł́A�R�N���ȏオ���R�[�_�[�ʼn��t���܂����B�u�V�V�h���A���h�V���A�\�\���V�A�V�[������v�̂Ƃ���́A�T�O���N�L�O�s���ʼn̂����u��]�̉́�v�̈ꕔ�̋ȂȂ̂ŁA�P�C�Q�N���͎�b�����Ȃ���̂��܂����B�u�T���^�����ɂ���Ă����v�̋Ȃł́A�T�N�����Ԃ��x���[�X�����Ԃ��ēo��B�X�Y�̉��ʼn��t��グ�܂����B

�@�Q�N���̐����ȁu���T�����悤�v�ł́A�w����Œ��T���������Ƃ�͑����ɂ܂Ƃ߂܂����B�N���X���āA�O���[�v�Ō��w�����ꏊ�ɂ��āA���₵�����ƁA�����Ă������������e�������Ă��܂����B�u�܂Ƃ߂͂Ȃɂ�����������ł����v�ƂQ�N���Ɏ��₳��܂����B���w���Ă킩�������ƁA���߂Ēm�������Ƃ���������A�����������Ƃ��獡��Z�Z�������Ə�������ł���Ƃ���ɂ����ˁv�Ƙb���܂����B�q�������͂����ɂ����������悤�ƁA���ԂƋ��͂��Ă��܂����B

�@�W���������ɁA��}�ւœ͂����u�^���݂���v�B�悭�悭���Ă݂�ƁA�T�O���N�L�O�s���ŕ��D���͂�����錧��O����ł��B�T�O���N�L�O�s�����I������ŁA�L�O���ƋL�O�i�𑗕t�����������������A����̂��i�ł����B��������̂��d�b�������Ă��������܂����B�u�Ăɂ��炵�Ă��ꂽ�Ƃ��ɂ������o�����ɂ��݂܂���A�T�O���N�L�O�s���������ɏI����Ă悩�����ł��ˁv�ƌ����܂����B�T�O���N�L�O�s���ł������ĂȂ����Ă��邱�ƂɊ��ӂł��B

�P�Q���P�W���i���j6�N���w�����E���炫��ڂ����t�E�E��̌��B

�@��������R���ԁA�w�����ƂȂ����U�N���B���R�̂��ƂȂ���o�Z�ǂ݂͂�ȂS�C�T�N���̔ǒ��ŁA�����ْ�������������������܂����B�U�N���̋����̓K�����Ƃ��Ă��܂����B�R�O�����I�����C���ɎQ�����Ă��܂����B�S�C���u�Z���搶�����Ă���܂����B�v�ƌ����Ɓu���͂悤�������܁`���I�v�ƎQ�����Ă��ꂽ�q���������猳�C�Ȑ��ł��������������܂����B

�@�P�N���̉��y�ł��B�u���炫��ڂ���v�̋Ȃ����Ճn�[���j�J�ʼn��t�ł���悤�Ɉ�l��l�̃e�X�g�Ɍ����ė��K�����Ă��܂����B�u�i���ȏ����j���Ȃ��Œe�����B�v�Ǝq�������͎��M�������ĉ��t�ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�z�[�X�͌��Ղɑ����͂��܂łR�O�������炢����܂��B�S���͂T�������炢�ł��B�q�������Ɂu���Ȃ��ŃX���X���e����Ȃ�A���x���A�b�v���ăz�[�X�ł͂Ȃ��Z���S���ʼn��t�����Ă݂悤�v�ƒ�Ă���ƁA���������S���ŗ��K���n�߂܂����B�����ɉS���ł����t�ł���悤�ɂȂ��Ă���q�����܂����B

�@��䐼���w�Z�̐E��̌����R���ڂŁA�ŏI���ƂȂ�܂����B���������낢��Ȋw���Ŏx�����s������A�̈��C�̎d������`������A�T�̂��߂����A���߂��낤�̐����̐���������`�����肵�Ă���܂����B�E�W�ł́A���k������l��l����R���Ԃł̊w�т�E���ɘb���܂����B�u�����Ɨ����Ďw�����Ă���S�C�̐搶�́A��ς����A�̗͂��K�v�ł���Ǝv���܂����B�v�u�͂��߂ْ͋��������ǁA�搶������₳�����b�������Ă��炢�A���ꂵ�������ł��B�Z�������ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�v���̊��z�Ƃ�����q�ׂĂ܂����B�����̎d���ɂ��̋����ɑI��ł��ꂽ��Ǝv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@��������R���ԁA�w�����ƂȂ����U�N���B���R�̂��ƂȂ���o�Z�ǂ݂͂�ȂS�C�T�N���̔ǒ��ŁA�����ْ�������������������܂����B�U�N���̋����̓K�����Ƃ��Ă��܂����B�R�O�����I�����C���ɎQ�����Ă��܂����B�S�C���u�Z���搶�����Ă���܂����B�v�ƌ����Ɓu���͂悤�������܁`���I�v�ƎQ�����Ă��ꂽ�q���������猳�C�Ȑ��ł��������������܂����B

�@�P�N���̉��y�ł��B�u���炫��ڂ���v�̋Ȃ����Ճn�[���j�J�ʼn��t�ł���悤�Ɉ�l��l�̃e�X�g�Ɍ����ė��K�����Ă��܂����B�u�i���ȏ����j���Ȃ��Œe�����B�v�Ǝq�������͎��M�������ĉ��t�ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�z�[�X�͌��Ղɑ����͂��܂łR�O�������炢����܂��B�S���͂T�������炢�ł��B�q�������Ɂu���Ȃ��ŃX���X���e����Ȃ�A���x���A�b�v���ăz�[�X�ł͂Ȃ��Z���S���ʼn��t�����Ă݂悤�v�ƒ�Ă���ƁA���������S���ŗ��K���n�߂܂����B�����ɉS���ł����t�ł���悤�ɂȂ��Ă���q�����܂����B

�@��䐼���w�Z�̐E��̌����R���ڂŁA�ŏI���ƂȂ�܂����B���������낢��Ȋw���Ŏx�����s������A�̈��C�̎d������`������A�T�̂��߂����A���߂��낤�̐����̐���������`�����肵�Ă���܂����B�E�W�ł́A���k������l��l����R���Ԃł̊w�т�E���ɘb���܂����B�u�����Ɨ����Ďw�����Ă���S�C�̐搶�́A��ς����A�̗͂��K�v�ł���Ǝv���܂����B�v�u�͂��߂ْ͋��������ǁA�搶������₳�����b�������Ă��炢�A���ꂵ�������ł��B�Z�������ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�v���̊��z�Ƃ�����q�ׂĂ܂����B�����̎d���ɂ��̋����ɑI��ł��ꂽ��Ǝv���܂��B

�P�Q���P�V���i�j���X�����E�x���Ќ𗬁E�E��̌��Q����

�@���͗₦���ނ悤�ɂȂ�܂����B�Ԓd�ɂ͂�������̑����ł��B�o�Z���Ă����R�N������u�X����B�v�Ƒf��ŗ₽���X�������Ă���܂����B

�@�x���Ќ𗬂�����܂����B���ʎx���w�Z�ɍݐЂ���Q����A����B���A�P�N�P�g�ɓ���w���������܂����B����A�o�O���Ƃ�A�搶���Љ�Ă���Ă����̂ŁA�q�������͂ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂����B���ʎx���w�Z�̒S�C�̐搶�������Ă���u�����̃}�C�N�v�Ŏ��ȏЉ�����Ă���܂����B�q����������傫�Ȕ��肪����A�ْ��������Ƃꂽ�悤�ł��B�͂��߂Ɂu�a�������ɂȂ�ڂ��Q�[���v�����܂����B���݂��ɐ����|�������Ȃ���A�S�C�������Q�����a�������ɕ��Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���Ɂu������ԁv�ł��B�u������ԃV���b�V���b�V���b�v�̉̂ɍ��킹�Ă��������܂����BB�������`�����s�I���ɂȂ�A���ꂵ�����ł����B�Ō�Ɂu�����Ƃ�Q�[���v�����܂����BA����̑�D���ȁu�ԋS�ƐS�̃^���S�v�̉��y�ɍ��킹�Ċy�����Q�[�������܂����B�Q�[�����I���ƁA����Ȃ���A����Ɉ֎q�ɍ��点�Ă�����₳����M�����܂����BA����B���A��Ƃ��́u�܂����Ăˁ`�B�v�Ɩ��c�ɂ������Ɏ��U���Ă�����������܂����B��l�Ƃ��f�G�ȏΊ�ł��B�P�N�Q�g�̎q���������𗬂��������ł����B�R�w�����v�悵�Ă��܂��B

�@���w���̐E��̌��Q���ځB�����͂P�N���A���w���A�R�N���̊w�K�ɎQ�����܂����B�R�N���̑̈�́u�����сv�ł����B�͂��߂ɁA���㕔�̒��w���ɂ���{�������Ă��炢�܂����B�v���⍻�Ȃ炵�A�A�h�o�C�X�̂���`�������Ă���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���͗₦���ނ悤�ɂȂ�܂����B�Ԓd�ɂ͂�������̑����ł��B�o�Z���Ă����R�N������u�X����B�v�Ƒf��ŗ₽���X�������Ă���܂����B

�@�x���Ќ𗬂�����܂����B���ʎx���w�Z�ɍݐЂ���Q����A����B���A�P�N�P�g�ɓ���w���������܂����B����A�o�O���Ƃ�A�搶���Љ�Ă���Ă����̂ŁA�q�������͂ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂����B���ʎx���w�Z�̒S�C�̐搶�������Ă���u�����̃}�C�N�v�Ŏ��ȏЉ�����Ă���܂����B�q����������傫�Ȕ��肪����A�ْ��������Ƃꂽ�悤�ł��B�͂��߂Ɂu�a�������ɂȂ�ڂ��Q�[���v�����܂����B���݂��ɐ����|�������Ȃ���A�S�C�������Q�����a�������ɕ��Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���Ɂu������ԁv�ł��B�u������ԃV���b�V���b�V���b�v�̉̂ɍ��킹�Ă��������܂����BB�������`�����s�I���ɂȂ�A���ꂵ�����ł����B�Ō�Ɂu�����Ƃ�Q�[���v�����܂����BA����̑�D���ȁu�ԋS�ƐS�̃^���S�v�̉��y�ɍ��킹�Ċy�����Q�[�������܂����B�Q�[�����I���ƁA����Ȃ���A����Ɉ֎q�ɍ��点�Ă�����₳����M�����܂����BA����B���A��Ƃ��́u�܂����Ăˁ`�B�v�Ɩ��c�ɂ������Ɏ��U���Ă�����������܂����B��l�Ƃ��f�G�ȏΊ�ł��B�P�N�Q�g�̎q���������𗬂��������ł����B�R�w�����v�悵�Ă��܂��B

�@���w���̐E��̌��Q���ځB�����͂P�N���A���w���A�R�N���̊w�K�ɎQ�����܂����B�R�N���̑̈�́u�����сv�ł����B�͂��߂ɁA���㕔�̒��w���ɂ���{�������Ă��炢�܂����B�v���⍻�Ȃ炵�A�A�h�o�C�X�̂���`�������Ă���܂����B

�P�Q���P�U���i���j��������R�N���E�o�O���ƁE�E��̌��@

�@�w�����������ƂȂ����R�N�P�g�͂U���Ԃ�ɓo�Z���܂����B�S���o�Ȃł��B�q�������͋v���Ԃ�̗F�B�Ƃ̍ĉ�ɂƂĂ����ꂵ�����ł����B�w�����ł��邱�Ƃ���A�S�C���q�����������ƂɏW�����Ď��g��ł��܂����B

�@�x�m���s�����ʎx���w�Z����`�搶���A�{�Z�w����ɏZ��ł���Q���̎q�������̌𗬊w�K��O�ɁA�P�N�������ɏo�O���Ƃ����Ă��������܂����B�܂��A���ʎx���w�Z�̏Љ�r�f�I�������Ă��������܂����B�P�N���ɂƂ��Ă킩��₷���Ⴊ���ɂ��Đ������Ă��������܂����B���������ōs���Ă�����e���P�N�����̌������܂����B�V�������ł��邾���������܂�߂ĎO�p�̂��ɂ���̌`������܂����B���̌�A���̐V�����ō�������ɂ���ɂ���̏�ɂ̂��܂����B���ɂ��肪�����܂��痎���Ȃ��悤�ɂ��āA��������������肵�Ă݂܂����B���̂��Ƃ��ł��Ă���q�������̗���o���āA�R�̂��Ƃ����b���������܂����B

�P�@�W�����Ă���@�Q�@�p�����悢�@�R�i�ǂ������痎���Ȃ����j�l���Ă���→���ɂ���͉��ɓ|���Ƃ���

���̎w���ɂ��A�O�b�ƏW���͂������āA�q�����������̏�ɂ̂��Ă��邨�ɂ��肪�����Ȃ��ŁA������葫�������������ł���悤�ɂȂ�܂����B���̂R�̂��Ƃ́A�w�K�����Œʏ�w���ł���Ȃ��Ƃł��B�Ō�ɁA�S�C�ɂ��u�R�{���̃l�R�v�̊G�{���̓ǂݕ�����������܂����B�������Z����Q���̎q���������P�N���͐S�҂��ɂ��Ă��܂����B

�@��������R���ԁA��䐼���w�Z�̐��k�������E��̌��ɗ��Z���܂����B�Q���Ƃ��O�p���o�g�̐��k�����ł��B���߂ĂƂ͎v���Ȃ��قǁA��������q�������Ɋւ���Ă��܂����B�����̋��t�Ƃ��ē����Ă��ꂽ��…�Ɗ��҂��Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�w�����������ƂȂ����R�N�P�g�͂U���Ԃ�ɓo�Z���܂����B�S���o�Ȃł��B�q�������͋v���Ԃ�̗F�B�Ƃ̍ĉ�ɂƂĂ����ꂵ�����ł����B�w�����ł��邱�Ƃ���A�S�C���q�����������ƂɏW�����Ď��g��ł��܂����B

�@�x�m���s�����ʎx���w�Z����`�搶���A�{�Z�w����ɏZ��ł���Q���̎q�������̌𗬊w�K��O�ɁA�P�N�������ɏo�O���Ƃ����Ă��������܂����B�܂��A���ʎx���w�Z�̏Љ�r�f�I�������Ă��������܂����B�P�N���ɂƂ��Ă킩��₷���Ⴊ���ɂ��Đ������Ă��������܂����B���������ōs���Ă�����e���P�N�����̌������܂����B�V�������ł��邾���������܂�߂ĎO�p�̂��ɂ���̌`������܂����B���̌�A���̐V�����ō�������ɂ���ɂ���̏�ɂ̂��܂����B���ɂ��肪�����܂��痎���Ȃ��悤�ɂ��āA��������������肵�Ă݂܂����B���̂��Ƃ��ł��Ă���q�������̗���o���āA�R�̂��Ƃ����b���������܂����B

�P�@�W�����Ă���@�Q�@�p�����悢�@�R�i�ǂ������痎���Ȃ����j�l���Ă���→���ɂ���͉��ɓ|���Ƃ���

���̎w���ɂ��A�O�b�ƏW���͂������āA�q�����������̏�ɂ̂��Ă��邨�ɂ��肪�����Ȃ��ŁA������葫�������������ł���悤�ɂȂ�܂����B���̂R�̂��Ƃ́A�w�K�����Œʏ�w���ł���Ȃ��Ƃł��B�Ō�ɁA�S�C�ɂ��u�R�{���̃l�R�v�̊G�{���̓ǂݕ�����������܂����B�������Z����Q���̎q���������P�N���͐S�҂��ɂ��Ă��܂����B

�@��������R���ԁA��䐼���w�Z�̐��k�������E��̌��ɗ��Z���܂����B�Q���Ƃ��O�p���o�g�̐��k�����ł��B���߂ĂƂ͎v���Ȃ��قǁA��������q�������Ɋւ���Ă��܂����B�����̋��t�Ƃ��ē����Ă��ꂽ��…�Ɗ��҂��Ă��܂��B

�P�Q���P�R���i���j�@�P�N���X��������Ȃ����E�i�߁I���̂��T�����E���낢��ȉ����y������

�@�u��������Ȃ����I�v�R���Ԃ̊w�����������P�N�����A�����ɖ߂��Ă��܂����B�S�C�Ǝq�������͂��ꂵ�����ł��B���̉�ł́A�傫�Ȑ��Łu�T���^�����ɂ���Ă����v�̉̂��m���m���ʼn̂��Ă��܂����B��������̐����͂肫���Ă��܂����B�q�������������ɂ��邱��…���ӂł��B�R�N���́A���ƂR���Ԋw�����̉����ł��B�������Č��j���ɉ����ɂȂ邱�Ƃ��F��܂��B

�@�T�N���̐}�H�ł��B�d�����̂�����Ŕ����R�ɐ�A�����`�����R�ɑg�ݍ��킹�č��܂����B���R�ł����`�A�o�����X�Ȃǂ����ƂɁA�����̃C���[�W�������Ȃ���\���������Ƃ������āA�\���̔��������l���ĐF��h���Ă��܂����B�������y���݂ł��B

�@�Q�N���̉��y�ł��B�u�����Ă��������I�v�����̓���Ǝq���������W�܂��Ă��܂����B�q�ǂ��������y�A�ō�������y�ł��B�y��̉��F�̈Ⴂ���������A���t�̎d�����H�v���đI���Y���Ŗ₢�Ɠ��������Ȃ���^�u���b�g�ʼn��y������Ă��܂����B���Y�������łȂ����t�����Ė₢�Ɠ��������Ă���y�A������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u��������Ȃ����I�v�R���Ԃ̊w�����������P�N�����A�����ɖ߂��Ă��܂����B�S�C�Ǝq�������͂��ꂵ�����ł��B���̉�ł́A�傫�Ȑ��Łu�T���^�����ɂ���Ă����v�̉̂��m���m���ʼn̂��Ă��܂����B��������̐����͂肫���Ă��܂����B�q�������������ɂ��邱��…���ӂł��B�R�N���́A���ƂR���Ԋw�����̉����ł��B�������Č��j���ɉ����ɂȂ邱�Ƃ��F��܂��B

�@�T�N���̐}�H�ł��B�d�����̂�����Ŕ����R�ɐ�A�����`�����R�ɑg�ݍ��킹�č��܂����B���R�ł����`�A�o�����X�Ȃǂ����ƂɁA�����̃C���[�W�������Ȃ���\���������Ƃ������āA�\���̔��������l���ĐF��h���Ă��܂����B�������y���݂ł��B

�@�Q�N���̉��y�ł��B�u�����Ă��������I�v�����̓���Ǝq���������W�܂��Ă��܂����B�q�ǂ��������y�A�ō�������y�ł��B�y��̉��F�̈Ⴂ���������A���t�̎d�����H�v���đI���Y���Ŗ₢�Ɠ��������Ȃ���^�u���b�g�ʼn��y������Ă��܂����B���Y�������łȂ����t�����Ė₢�Ɠ��������Ă���y�A������܂����B

�P�Q���P�Q���i�j���͂Ȃ���������

�@�P�N���̍���ł��B�q���������Ǐ���ǂݕ������ȂǂŐe����ł����̂͂Ȃ������ƂɁA���S�ƂȂ�l����ݒ肵�A�ǂ�ȍs���������̂����l���A���������̕���ɂ��������������Ă��܂����B����������̂́A1�N���ɂƂ��ď��߂Ă̌o���ɂȂ�܂��B�u�l���v�Ɓu�������Ɓv�ɂ��čl���A���������������ꂽ�u��b���v����ꂽ���������Ă��܂����B�����͏��������ꕶ��ד��m�y�A�ŕ��������u�Z�Z�̂Ƃ��낪�������낢�ˁv�u�Z�Z�̂Ƃ��낪�����ˁv�Ƃ��݂��ɍ�i�ɑ��Ęb�������A�����̑z�����Ă������Ƃ��`����т������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@��������ł́A�R�y�[�W�̂킽�菑���Ă��鎙�������܂����B���̔ǂ̔��\�ɂ�������ƕ��������Ă��܂����B�P�N���ŏ��߂ĕ������o���Ă��̂ɁA����Ȃɂ��������ĕ��͂܂ŏ�����悤�ɂȂ�܂����B���炵���ł��B�b�����Ƃɑ��āA������ɂ��b���A������ɂ��b�����āA�ϓ_�ɉ����Ęb�\���Ă��܂����B�b�̑z���͂�c��܂��āA�u�Z�Z�̂Ƃ��낪�悩������B�v�u���������ˁB�v�ƌ݂��ɔF�ߖJ�ߍ����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�P�N���̍���ł��B�q���������Ǐ���ǂݕ������ȂǂŐe����ł����̂͂Ȃ������ƂɁA���S�ƂȂ�l����ݒ肵�A�ǂ�ȍs���������̂����l���A���������̕���ɂ��������������Ă��܂����B����������̂́A1�N���ɂƂ��ď��߂Ă̌o���ɂȂ�܂��B�u�l���v�Ɓu�������Ɓv�ɂ��čl���A���������������ꂽ�u��b���v����ꂽ���������Ă��܂����B�����͏��������ꕶ��ד��m�y�A�ŕ��������u�Z�Z�̂Ƃ��낪�������낢�ˁv�u�Z�Z�̂Ƃ��낪�����ˁv�Ƃ��݂��ɍ�i�ɑ��Ęb�������A�����̑z�����Ă������Ƃ��`����т������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@��������ł́A�R�y�[�W�̂킽�菑���Ă��鎙�������܂����B���̔ǂ̔��\�ɂ�������ƕ��������Ă��܂����B�P�N���ŏ��߂ĕ������o���Ă��̂ɁA����Ȃɂ��������ĕ��͂܂ŏ�����悤�ɂȂ�܂����B���炵���ł��B�b�����Ƃɑ��āA������ɂ��b���A������ɂ��b�����āA�ϓ_�ɉ����Ęb�\���Ă��܂����B�b�̑z���͂�c��܂��āA�u�Z�Z�̂Ƃ��낪�悩������B�v�u���������ˁB�v�ƌ݂��ɔF�ߖJ�ߍ����Ă��܂����B

�P�Q���P�P���i���j�������^���E�R�R�A�g���p��

�@��䐼���w�Z��̂������^���̓��ł��B�����ψ��E���������ψ�����������Q�����Ă��������Ă��܂��B1�N���́A���یケ�ǂ������ł����b�ɂȂ��Ă��閯���ψ�����ƁA�n�C�^�b�`���Ă����������Ă���l�q�́A�ƂĂ��قق��܂��������ł��B

�@�ی�҂̕��X������܂Ŏq�������𑗂��Ă��������܂����B

�@�v��ψ��̎q�����������łȂ��A�o�Z���Ă����q�����������������A�ꏏ�Ɂu���͂悤�������܂��I�v�Ƃ��������������Ă��܂����B�����̂Ƃ���A�����Ȃ��Ă��邹�������������߂ł������A�����͐���̑吨�����̂ŁA���R�Ɛ����傫���Ȃ��Ă��܂��B�S���������Ȃ�܂����B

�@�����̋��H�̃��j���[�́A�R�R�A�g���p���ł����B�l�C���j���[�ł��B2�N���̋����ł́A�R�R�A�g���p���̂������ɗł��Ă��܂����B���̎���ɂ͂�������̃R�R�A�����Ă���q�����ł��B�u���Ђ������I�v�Ƒ������q�������ł����B�h�{���@����́A�g���p���̍����̘b������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@��䐼���w�Z��̂������^���̓��ł��B�����ψ��E���������ψ�����������Q�����Ă��������Ă��܂��B1�N���́A���یケ�ǂ������ł����b�ɂȂ��Ă��閯���ψ�����ƁA�n�C�^�b�`���Ă����������Ă���l�q�́A�ƂĂ��قق��܂��������ł��B

�@�ی�҂̕��X������܂Ŏq�������𑗂��Ă��������܂����B

�@�v��ψ��̎q�����������łȂ��A�o�Z���Ă����q�����������������A�ꏏ�Ɂu���͂悤�������܂��I�v�Ƃ��������������Ă��܂����B�����̂Ƃ���A�����Ȃ��Ă��邹�������������߂ł������A�����͐���̑吨�����̂ŁA���R�Ɛ����傫���Ȃ��Ă��܂��B�S���������Ȃ�܂����B

�@�����̋��H�̃��j���[�́A�R�R�A�g���p���ł����B�l�C���j���[�ł��B2�N���̋����ł́A�R�R�A�g���p���̂������ɗł��Ă��܂����B���̎���ɂ͂�������̃R�R�A�����Ă���q�����ł��B�u���Ђ������I�v�Ƒ������q�������ł����B�h�{���@����́A�g���p���̍����̘b������܂����B

�P�Q���P�O���i���j�I�����C�����ƁE�^�u���b�g�ō��

�@��������Q�N���X���ؗj���܂Ŋw�����ɂȂ�܂����B�P�N�P�g�̋������̂����ƁA��������q�������̎p�͂���܂���B���т����ł��B�R�N�P�g�̋����ł́A�I�����C���ł̒��̉�̏��������Ă��܂����B�q�������Ɂu���͂悤�I�v�Ɖ�ʉz���ɐ���������Ɓu�Z�����`�����I�v�Ɣ���������A�Ί�ł���������U���Ă���܂����B�P�C�Q���Ԗڂ̂݃I�����C�����Ƃ����{���܂����B�P���Ԗڂ́A�Z���u�d�����͂����ĕ\�����v�̒P���ł����B�P�ʂ̕K�v����F�߁A�d����\���P�ʁu�O�������v�ł���A�P�~�ʂ��P���ł��邱�Ƃ��w�K���܂����B

�@�U�N���̉��y�ł��B�a���Ɋ܂܂�鉹��p���āA�܂Ƃ܂�̂���������^�u���b�g�ō���Ă��܂��B�ł��Ă����Ȃ��y�A�̗F�B�ɒ������Ă��܂����B�����āAteams�ł��^�������Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@��������Q�N���X���ؗj���܂Ŋw�����ɂȂ�܂����B�P�N�P�g�̋������̂����ƁA��������q�������̎p�͂���܂���B���т����ł��B�R�N�P�g�̋����ł́A�I�����C���ł̒��̉�̏��������Ă��܂����B�q�������Ɂu���͂悤�I�v�Ɖ�ʉz���ɐ���������Ɓu�Z�����`�����I�v�Ɣ���������A�Ί�ł���������U���Ă���܂����B�P�C�Q���Ԗڂ̂݃I�����C�����Ƃ����{���܂����B�P���Ԗڂ́A�Z���u�d�����͂����ĕ\�����v�̒P���ł����B�P�ʂ̕K�v����F�߁A�d����\���P�ʁu�O�������v�ł���A�P�~�ʂ��P���ł��邱�Ƃ��w�K���܂����B

�@�U�N���̉��y�ł��B�a���Ɋ܂܂�鉹��p���āA�܂Ƃ܂�̂���������^�u���b�g�ō���Ă��܂��B�ł��Ă����Ȃ��y�A�̗F�B�ɒ������Ă��܂����B�����āAteams�ł��^�������Ă��܂����B

�P�Q���X���i���j�N���X�̔�����…�^�U�N���̎���

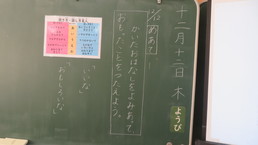

�@�R�N�P�g…�N���X�̔��������Ȃł��B��������R���Ԃ̊w�����ɂȂ�܂����B��Ȃ̖ڗ������ō���̊w�K�����Ă��܂����B�u�킽���̒��̂悢�Ƃ���v�ł́A�Љ�镶�͂������A���z��`�������P���ł��B�����̏Z�ޒ��ɂ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩��z�N���܂����B������w�����u���h���v�u�����فv�u�T�v�ے��������v�u�^�C�������v�u�R���f�B�C�C�_�v�u�X�e���E�F�X�g�v���A�ӌ����o�Ă��܂����B���̑����̊w�K�͑S����������Ă���ł��B�A���Ƃ��̉�b�ł́A�u�w�Z���s�������ȁB�w�Z�����������������ȁv�Ǝq�������������Ă��܂����B���ꂵ����b�ł����B�i���Ȃ݂ɂP�N�P�g���w�����ɂȂ�܂����B�j��̈����K�v�̂�����Ƃ͂���Ȋ����ł����B

�@�S�C���s�݂̂��߁A�Z��������̎��Ƃ����܂����B�u�����̍L��v�̒P���ł��B�߂��Ắu�T�N���̊������g���ĕ�����낤�v�ł��B���ȏ��ɂ���G�����āA�V���n�ł̐l�X�̍s����z�����A�Q�O�ȏ�̊������g���ĕ������܂����B�f�����ꂽ���t���g���A�T�N���܂łɂȂ���������𐳂����p���āA�V���n�ł̐l�X�̍s���͂ɏ����\���܂����B�������Q�ȏ�g���ĕ���������q���������������܂����B�m�[�g�ɏ����Ă��镶��ǂŔ��\�������Ă���A�Ǒ�\�̕������ɋL�q���Ĕ��\���܂����B�v���Ԃ�ɒS�C�ɖ߂����C���ł����B

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�P�g…�N���X�̔��������Ȃł��B��������R���Ԃ̊w�����ɂȂ�܂����B��Ȃ̖ڗ������ō���̊w�K�����Ă��܂����B�u�킽���̒��̂悢�Ƃ���v�ł́A�Љ�镶�͂������A���z��`�������P���ł��B�����̏Z�ޒ��ɂ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩��z�N���܂����B������w�����u���h���v�u�����فv�u�T�v�ے��������v�u�^�C�������v�u�R���f�B�C�C�_�v�u�X�e���E�F�X�g�v���A�ӌ����o�Ă��܂����B���̑����̊w�K�͑S����������Ă���ł��B�A���Ƃ��̉�b�ł́A�u�w�Z���s�������ȁB�w�Z�����������������ȁv�Ǝq�������������Ă��܂����B���ꂵ����b�ł����B�i���Ȃ݂ɂP�N�P�g���w�����ɂȂ�܂����B�j��̈����K�v�̂�����Ƃ͂���Ȋ����ł����B

�@�S�C���s�݂̂��߁A�Z��������̎��Ƃ����܂����B�u�����̍L��v�̒P���ł��B�߂��Ắu�T�N���̊������g���ĕ�����낤�v�ł��B���ȏ��ɂ���G�����āA�V���n�ł̐l�X�̍s����z�����A�Q�O�ȏ�̊������g���ĕ������܂����B�f�����ꂽ���t���g���A�T�N���܂łɂȂ���������𐳂����p���āA�V���n�ł̐l�X�̍s���͂ɏ����\���܂����B�������Q�ȏ�g���ĕ���������q���������������܂����B�m�[�g�ɏ����Ă��镶��ǂŔ��\�������Ă���A�Ǒ�\�̕������ɋL�q���Ĕ��\���܂����B�v���Ԃ�ɒS�C�ɖ߂����C���ł����B

�P�Q���W���i���j�����w�@��w�P�O�O���N�L�O�C�x���g�u�A�[�g�Ɛl�Ȃ���E�ǂ��v

�@�����w�@��w�ł́A�w�@�n���P�O�O���N���L�O���āA���e�Ƃ��Đ���������y�𗬃C�x���g���J�Â��܂����B��Q�e�A���N�R���Q�Q���̃R���T�[�g�Ɍ����āA�u�P�O�O�l�ł��������I�����ȁw�Q�x�v�̗��K������܂����B

�@�܂��A���߂Ă̐l���W�܂�u�y��̌������悤!�v���̃��[�N�V���b�v������܂����B�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�g�����y�b�g�A�`���[�o�A�z�����A�p�[�J�b�V�����A�o�C�I�����A�g�����{�[�����̊y��̌����ł��܂����B�{�Z�ł��`���V��z�z�����Ƃ���A�Q�������q�����������܂����B���߂Ă̊y��Ƃ̏o����y���݂Ȃ���̌����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����w�@��w�ł́A�w�@�n���P�O�O���N���L�O���āA���e�Ƃ��Đ���������y�𗬃C�x���g���J�Â��܂����B��Q�e�A���N�R���Q�Q���̃R���T�[�g�Ɍ����āA�u�P�O�O�l�ł��������I�����ȁw�Q�x�v�̗��K������܂����B

�@�܂��A���߂Ă̐l���W�܂�u�y��̌������悤!�v���̃��[�N�V���b�v������܂����B�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�g�����y�b�g�A�`���[�o�A�z�����A�p�[�J�b�V�����A�o�C�I�����A�g�����{�[�����̊y��̌����ł��܂����B�{�Z�ł��`���V��z�z�����Ƃ���A�Q�������q�����������܂����B���߂Ă̊y��Ƃ̏o����y���݂Ȃ���̌����Ă��܂����B

�P�Q���U���i���j�P�O�O���B���̕ƁE�E�E�^�T�O���N���T�̕Ƃ���

�@�P�P�����{����Ƃ肭��ł����}���\���J�[�h�B�u�P�O�O������܂����I�v�ƍZ�����̂P�N�����}���\���J�[�h�����Q�ƂƂ��ɕɂ��Ă���܂����B�u����������Ȃ��B��������ˁB�v�Ɛ���������Ƃ݂�Ȃ��ꂵ�����ł����B����ɁA�u��]�̉́���o���ĉ̂����B�v�ƁA�T�O���N���T�ʼn̂����Ȃ��̂��n�߁A��b���I���Ă���܂����B�݂�Ȋ�]�̉́�D���ł��B�u�K��������A����Ȃ��ā@������K���Ȃv�Ƃ����̎����ƂĂ��f�G�ł��B

�@�L�O�i�ł���o���_�i�̒n�}�ɋL�ڂ���Ă���u���O�e�N�m�X�v����u�����w�@��w�v����u�R���f�B�C�C�_�v����ɁA�w�Z�^�c���c��A���c��ψ��̕��X�ƈꏏ�ɁA���T�̕ƁA����n�}�̋L�ڂɂ����͂����������o���_�i�̂���A�L�O�i�����n�����܂����B�u���O�e�N�m�X�v����ɂ����ẮA�����̗L�����z���ł���؍H�Z�p���Љ�Ă��������A��Ђ̗��j���������Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�P�P�����{����Ƃ肭��ł����}���\���J�[�h�B�u�P�O�O������܂����I�v�ƍZ�����̂P�N�����}���\���J�[�h�����Q�ƂƂ��ɕɂ��Ă���܂����B�u����������Ȃ��B��������ˁB�v�Ɛ���������Ƃ݂�Ȃ��ꂵ�����ł����B����ɁA�u��]�̉́���o���ĉ̂����B�v�ƁA�T�O���N���T�ʼn̂����Ȃ��̂��n�߁A��b���I���Ă���܂����B�݂�Ȋ�]�̉́�D���ł��B�u�K��������A����Ȃ��ā@������K���Ȃv�Ƃ����̎����ƂĂ��f�G�ł��B

�@�L�O�i�ł���o���_�i�̒n�}�ɋL�ڂ���Ă���u���O�e�N�m�X�v����u�����w�@��w�v����u�R���f�B�C�C�_�v����ɁA�w�Z�^�c���c��A���c��ψ��̕��X�ƈꏏ�ɁA���T�̕ƁA����n�}�̋L�ڂɂ����͂����������o���_�i�̂���A�L�O�i�����n�����܂����B�u���O�e�N�m�X�v����ɂ����ẮA�����̗L�����z���ł���؍H�Z�p���Љ�Ă��������A��Ђ̗��j���������Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�Q���T���i�j�����ߊw�Z�����c�A�E�͂��߂Ă̂��̂�

�@�������A�㕟�������قŊ�������Ă��鏑���T�[�N���̕��X�ɁA�w�K�x���Ƃ��ď����߂̎��Ƃɂ��炵�Ă��������܂����B�����͂U���̕��X�ɂ��z�����������܂����B�����̎��Ƃ͂R�N�Q�g�ł��B�q�������ɂƂ��Ă͂R��ڂł����A�U�����̕��X�ɂ����b�ɂȂ�̂͏��߂Ăł��B�x�����Ă������������u����{�Ɠ����悤�Ȏ��ɂȂ�悤�A�l���Ȃ��珑���Ăق����ł��v�Ƃ��b������܂����B�n�M�A�I�M���ӎ�����悤�A�����������Ă��������Ă���܂��B�u�q���������f���Ȃ̂ŁA�������ɂȂ�܂��ˁB�v�Ƃ��ق߂̌��t�����������܂����B�u�w�݁x�����܂������I�v�Ə����I�����q�ցA�q�����������݂��ɂ������Ƃ����J�ߍ����Ă��܂��B�قق��܂����ł��B

�@�P�N���̐}�H�B���߂āu�G�̋�v�̊w�K�ł��B�G�̋���p���b�g�ɏo�����ƁA�M�ɐ��Ɋ܂܂��邱�ƁA�M����ƁA�G�̋�p�̂�������Ő��C����邱�ƁA�p���b�g��ŊG�̋�̐������̒��߂⍬�F���s���܂����B

�G�̋���g���āA�ǂ�ȍ�i����������̂��y���݂ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�������A�㕟�������قŊ�������Ă��鏑���T�[�N���̕��X�ɁA�w�K�x���Ƃ��ď����߂̎��Ƃɂ��炵�Ă��������܂����B�����͂U���̕��X�ɂ��z�����������܂����B�����̎��Ƃ͂R�N�Q�g�ł��B�q�������ɂƂ��Ă͂R��ڂł����A�U�����̕��X�ɂ����b�ɂȂ�̂͏��߂Ăł��B�x�����Ă������������u����{�Ɠ����悤�Ȏ��ɂȂ�悤�A�l���Ȃ��珑���Ăق����ł��v�Ƃ��b������܂����B�n�M�A�I�M���ӎ�����悤�A�����������Ă��������Ă���܂��B�u�q���������f���Ȃ̂ŁA�������ɂȂ�܂��ˁB�v�Ƃ��ق߂̌��t�����������܂����B�u�w�݁x�����܂������I�v�Ə����I�����q�ցA�q�����������݂��ɂ������Ƃ����J�ߍ����Ă��܂��B�قق��܂����ł��B

�@�P�N���̐}�H�B���߂āu�G�̋�v�̊w�K�ł��B�G�̋���p���b�g�ɏo�����ƁA�M�ɐ��Ɋ܂܂��邱�ƁA�M����ƁA�G�̋�p�̂�������Ő��C����邱�ƁA�p���b�g��ŊG�̋�̐������̒��߂⍬�F���s���܂����B

�G�̋���g���āA�ǂ�ȍ�i����������̂��y���݂ł��B

�P�Q���S���i���j���̂ӂ����E���ƎQ�ρi���w���E1�`�R�N���j

�@�R�N���̗��Ȃł��B�����o�������̐k�����ɒ��ڂ��āA���̑傫�����������Ƃ��Ɍ��ۂ̈Ⴂ���r���Ȃ���A���̐����ɂ��Ē��ׂ銈�������܂����B�g���C�A���O���������@�����Ƃ��Ǝキ�@�����Ƃ��̉��̓`�����̈Ⴂ�����d�b�Ŋm�F���Ă��܂����B�����o�Ă�����̂͐k���Ă�������A���ɐk�����`����Ă���̂ł͂Ȃ����A�����Ŋm���߂Ă��܂����B

�@���ƎQ�ςQ���ڂł��B���P�g�ł́A�Z�O�w�K��U��Ԃ���������e����A���E�q��̊w�K�ɂȂ��Ă��܂����B���Q�g�ł́A�P�Q���̂��Ƃ�m���āA���N�̂܂Ƃ߂�w�K�����Ă��܂����B�P�N���ł͍���̐������ł���u�͂��炭���ǂ�����v���w�K���Ă��܂����B�V���x���J�[�́u�͂��炫�v�Ɓu�₭���v�ɂ��ēǂݎ���Ă��܂����B�Q�N��������ł��B�u�ɂ����݂̂��Ƃ�������v�Ƃ����w�K���e�ł����B��������̌��t�������܂����B�R�N��������ł��B�P�g�͕��ꋳ�ށu�O�N�Ƃ����v�ŁA���������ǂ̂悤��

�ς�����̂��A����������������w�K�����Ă��܂����B�Q�g�́u�����̈Ӗ��v�̊w�K�ł��B�Ђ炪�Ȃł͈Ӗ��̋�ʂ����Ȃ��Ă����������������ɈӖ��ɋ�ʂ������ƁA�������Ⴄ�ƕ��̈Ӗ����Ⴄ���Ƃ��w�т܂����B�����������̕ی�҂̕��X�ɂ����Z���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N���̗��Ȃł��B�����o�������̐k�����ɒ��ڂ��āA���̑傫�����������Ƃ��Ɍ��ۂ̈Ⴂ���r���Ȃ���A���̐����ɂ��Ē��ׂ銈�������܂����B�g���C�A���O���������@�����Ƃ��Ǝキ�@�����Ƃ��̉��̓`�����̈Ⴂ�����d�b�Ŋm�F���Ă��܂����B�����o�Ă�����̂͐k���Ă�������A���ɐk�����`����Ă���̂ł͂Ȃ����A�����Ŋm���߂Ă��܂����B

�@���ƎQ�ςQ���ڂł��B���P�g�ł́A�Z�O�w�K��U��Ԃ���������e����A���E�q��̊w�K�ɂȂ��Ă��܂����B���Q�g�ł́A�P�Q���̂��Ƃ�m���āA���N�̂܂Ƃ߂�w�K�����Ă��܂����B�P�N���ł͍���̐������ł���u�͂��炭���ǂ�����v���w�K���Ă��܂����B�V���x���J�[�́u�͂��炫�v�Ɓu�₭���v�ɂ��ēǂݎ���Ă��܂����B�Q�N��������ł��B�u�ɂ����݂̂��Ƃ�������v�Ƃ����w�K���e�ł����B��������̌��t�������܂����B�R�N��������ł��B�P�g�͕��ꋳ�ށu�O�N�Ƃ����v�ŁA���������ǂ̂悤��

�ς�����̂��A����������������w�K�����Ă��܂����B�Q�g�́u�����̈Ӗ��v�̊w�K�ł��B�Ђ炪�Ȃł͈Ӗ��̋�ʂ����Ȃ��Ă����������������ɈӖ��ɋ�ʂ������ƁA�������Ⴄ�ƕ��̈Ӗ����Ⴄ���Ƃ��w�т܂����B�����������̕ی�҂̕��X�ɂ����Z���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

12���R���i�j �܂ǂ̂��邽�Ă��́E���ƎQ�ρi�S�`�U�N�j

�@�Q�N���̐}�H�B�J�b�^�[�����߂Ďg�����ނł��B�J�b�^�[�i�C�t�̎������A����������w�K���A�ǂ̂悤�Ȍ`�ɐ�A�����ł��邩���l���Ȃ������܂����B�����ł������Ƃ́A�������������A�����ȊO�ɕ~�n�ɐl�A������z�u�����肵�܂����B

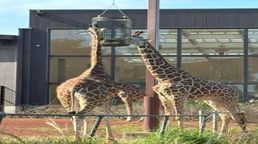

�@���ƎQ�ς��n�܂�܂����B�����͂S�N������U�N���ł��B�S�N���͎Z���ł́A�u�ѕ������牼�����ɒ������@�v���l���Ă��܂����B���������g���čl���邱�Ƃ��ł��܂����B�T�N���͗��Ȃł́A�u���̗̂n�����v���w�K���Ă��܂����B���̗ʂɂ���Ă��̗̂n����ʂ͕ς��̂����ׂĂ��܂����B�ی�҂̕��X���ꏏ�ɎQ�����Ă��܂����B�U�N���̑̈�ł́A�u�o�X�P�b�g�{�[���Q�[���v�ł����B�����̃`�[���̓�������������悤�A���[�����H�v������������Ă��肵�āA�Q�[�����y���݂܂����B�����p�̒��A�����̕ی�҂̕��X�ɂ������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���̐}�H�B�J�b�^�[�����߂Ďg�����ނł��B�J�b�^�[�i�C�t�̎������A����������w�K���A�ǂ̂悤�Ȍ`�ɐ�A�����ł��邩���l���Ȃ������܂����B�����ł������Ƃ́A�������������A�����ȊO�ɕ~�n�ɐl�A������z�u�����肵�܂����B

�@���ƎQ�ς��n�܂�܂����B�����͂S�N������U�N���ł��B�S�N���͎Z���ł́A�u�ѕ������牼�����ɒ������@�v���l���Ă��܂����B���������g���čl���邱�Ƃ��ł��܂����B�T�N���͗��Ȃł́A�u���̗̂n�����v���w�K���Ă��܂����B���̗ʂɂ���Ă��̗̂n����ʂ͕ς��̂����ׂĂ��܂����B�ی�҂̕��X���ꏏ�ɎQ�����Ă��܂����B�U�N���̑̈�ł́A�u�o�X�P�b�g�{�[���Q�[���v�ł����B�����̃`�[���̓�������������悤�A���[�����H�v������������Ă��肵�āA�Q�[�����y���݂܂����B�����p�̒��A�����̕ی�҂̕��X�ɂ������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�Q���Q���i���j�@�ǂ�̍�i�E�X�[�p�[�����h�Z���E��������

�@�Z�������ꂢ�ɂ��Ă�������w�Z�����c��K����A�u�w�Z�ŗ����Ă���h���O��������������������ł���B����ł��낢��Ȃǂ�����āA�������邩�ȂƎv����…�ƁA�h���O���l�`���v���[���g���Ă��������܂����B���̖т��h���O���ł��B���Ă��Ȉߑ��ɒ������A�{���̑f�ނɂ��Ẵ~�j���p�ւ������܂��B

�@�R�N���̐}�H�B�i�{�[���Łu�킭�킭�X�[�p�[�����h�Z���v������Ă����g�ɂ́A��l��l�̍�������E���l�߂��Ă��܂��B�܂��A�J���`��S�C����Љ��A�q�������͎v���v���ɐ�J���Ă��܂����B����́A��������肽�����E�ɓK�����ޗ���I��ŁA�H�v���Ȃ������Ă����܂��B

�@�U�N���̏������߁B���ʊ������Ŏ��Ƃ��W�J����Ă��܂����B���N�̕����́u�������Ӂv�ł��B�������R�������Ă��܂��B�V�����ŗ��K���Ă���A�����ŗ��K���Ă��܂����B��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǁA�W�����Ď��g��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Z�������ꂢ�ɂ��Ă�������w�Z�����c��K����A�u�w�Z�ŗ����Ă���h���O��������������������ł���B����ł��낢��Ȃǂ�����āA�������邩�ȂƎv����…�ƁA�h���O���l�`���v���[���g���Ă��������܂����B���̖т��h���O���ł��B���Ă��Ȉߑ��ɒ������A�{���̑f�ނɂ��Ẵ~�j���p�ւ������܂��B

�@�R�N���̐}�H�B�i�{�[���Łu�킭�킭�X�[�p�[�����h�Z���v������Ă����g�ɂ́A��l��l�̍�������E���l�߂��Ă��܂��B�܂��A�J���`��S�C����Љ��A�q�������͎v���v���ɐ�J���Ă��܂����B����́A��������肽�����E�ɓK�����ޗ���I��ŁA�H�v���Ȃ������Ă����܂��B

�@�U�N���̏������߁B���ʊ������Ŏ��Ƃ��W�J����Ă��܂����B���N�̕����́u�������Ӂv�ł��B�������R�������Ă��܂��B�V�����ŗ��K���Ă���A�����ŗ��K���Ă��܂����B��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǁA�W�����Ď��g��ł��܂����B

�P�P���Q�X���i���j�T�O���N�L�O���T

�@�_��Ȃ����炵���V��̂��ƁA�T�O���N�L�O���T�����s���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�o�Z����q�������́A�X�N�[���J���[�ł����g�ɒ����Ă��āu���Ă��������v�ƌC���A���{���A�����߁A�㒅��E���Ō����Ă����q�����܂����BM���u����A���Ă��������v�Ǝ��Ɍ����Ă��ꂽ�̂́A�Ȃ�Ɩ{�Z�T�O���N�L�����N�^�[�́u�ɂ�����ӂ���v�ł��B���̂ƂȂ����u�ɂ�����ӂ���v�ɋ����܂����B�������RD�v�����^�[�ō���Ă��ꂽ�����ł��B

�@�ӂ��ݖ�s���l�A���璷�l�A�{�Z�̍Z�̂��쎌��Ȃ��Ă������������Ð搶�A���̍Z���搶���A�n��̕��X�ȂǁA�����̂����o�����炵�Ă��������܂����B

�@�����̎��T�͎q������������ł��B�i��i�s�͎q�����������h�ɖ��߂܂����B

�@�T�O�N�O�ɍZ�̂�����Ă������������Ð搶�́A���̋ȂɂȂ�O�̋Ȃ��G�s�\�[�h�������āA�̂��Ă������Ă��������܂����B�����̎q�������̉̐���^�������J�Z�b�g�e�[�v���������Ă��������܂����B

�@���Ð搶�̂����F�āA�S�����ōl���쎌�����u�Z�̂S�ԁv������I�B

�@�������`�[�t�Ƃ����u��]�̉́�v��{�Z�ی�҂ł���u�p���W������v�̐����t�ŁA�����A�����o�A�ی�҂̊F����A���E���݂�Ȃʼn̂��܂����B���t���I������Ɠ����ɂ����ʂ��A�s������A���璷����A������\�Ŋ���A�u�T�O���N�A���߂łƂ��I�I�v�ƁA���E���̃o�Y�[�J�������˂�����F�̎��e�[�v�ƂƂ��ɁA�݂�Ȃł��j�������܂����B

�@�Ō�ɂ̎����̊��z���\�ł́u�O�̍Z���搶���̑O�ŁA�������̐��������p���������Ă悩�����ł��I�v�Ƃ������t�Ɏ��͂ƂĂ��������܂����B

�@�ߌ�́A�T�O���N���s�ψ������S�ƂȂ�A�̈�قŁu�������N�C�Y���v�����{�B�s������A���̍Z���搶�����Q�����Ă�������A�傢�ɐ���オ��܂����B�q�������̂悢�v���o�ɂȂ������ƂƎv���܂��B

�@�T���Ƀo���[�������[�X�ŁA���D����錧����s�̕ۈ牀�ɓ͂������ƂŁA�ċx�݂𗘗p���ďo�������Ƃ���A�P�P���̎��T��b���o���Ă��Ă��������������搶����A�{�Z�̎q�������֏j�d�����������܂����B�o���[�������[�X��ʂ��āA�������č����ۈ牀����ƂȂ����Ă��邱�ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B

�@�{���܂ŁA�T�O���N���Ǝ��s�ψ���̊F�l���͂��߂Ƃ���A��������̕��X�̎x���Ă����������������ŁA���̓����}���邱�Ƃ��ł��܂����B�������^�c�Ɍg����Ă��������������̕ی�ҁA�n��̊F�l�ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�_��Ȃ����炵���V��̂��ƁA�T�O���N�L�O���T�����s���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�o�Z����q�������́A�X�N�[���J���[�ł����g�ɒ����Ă��āu���Ă��������v�ƌC���A���{���A�����߁A�㒅��E���Ō����Ă����q�����܂����BM���u����A���Ă��������v�Ǝ��Ɍ����Ă��ꂽ�̂́A�Ȃ�Ɩ{�Z�T�O���N�L�����N�^�[�́u�ɂ�����ӂ���v�ł��B���̂ƂȂ����u�ɂ�����ӂ���v�ɋ����܂����B�������RD�v�����^�[�ō���Ă��ꂽ�����ł��B

�@�ӂ��ݖ�s���l�A���璷�l�A�{�Z�̍Z�̂��쎌��Ȃ��Ă������������Ð搶�A���̍Z���搶���A�n��̕��X�ȂǁA�����̂����o�����炵�Ă��������܂����B

�@�����̎��T�͎q������������ł��B�i��i�s�͎q�����������h�ɖ��߂܂����B

�@�T�O�N�O�ɍZ�̂�����Ă������������Ð搶�́A���̋ȂɂȂ�O�̋Ȃ��G�s�\�[�h�������āA�̂��Ă������Ă��������܂����B�����̎q�������̉̐���^�������J�Z�b�g�e�[�v���������Ă��������܂����B

�@���Ð搶�̂����F�āA�S�����ōl���쎌�����u�Z�̂S�ԁv������I�B

�@�������`�[�t�Ƃ����u��]�̉́�v��{�Z�ی�҂ł���u�p���W������v�̐����t�ŁA�����A�����o�A�ی�҂̊F����A���E���݂�Ȃʼn̂��܂����B���t���I������Ɠ����ɂ����ʂ��A�s������A���璷����A������\�Ŋ���A�u�T�O���N�A���߂łƂ��I�I�v�ƁA���E���̃o�Y�[�J�������˂�����F�̎��e�[�v�ƂƂ��ɁA�݂�Ȃł��j�������܂����B

�@�Ō�ɂ̎����̊��z���\�ł́u�O�̍Z���搶���̑O�ŁA�������̐��������p���������Ă悩�����ł��I�v�Ƃ������t�Ɏ��͂ƂĂ��������܂����B

�@�ߌ�́A�T�O���N���s�ψ������S�ƂȂ�A�̈�قŁu�������N�C�Y���v�����{�B�s������A���̍Z���搶�����Q�����Ă�������A�傢�ɐ���オ��܂����B�q�������̂悢�v���o�ɂȂ������ƂƎv���܂��B

�@�T���Ƀo���[�������[�X�ŁA���D����錧����s�̕ۈ牀�ɓ͂������ƂŁA�ċx�݂𗘗p���ďo�������Ƃ���A�P�P���̎��T��b���o���Ă��Ă��������������搶����A�{�Z�̎q�������֏j�d�����������܂����B�o���[�������[�X��ʂ��āA�������č����ۈ牀����ƂȂ����Ă��邱�ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B

�@�{���܂ŁA�T�O���N���Ǝ��s�ψ���̊F�l���͂��߂Ƃ���A��������̕��X�̎x���Ă����������������ŁA���̓����}���邱�Ƃ��ł��܂����B�������^�c�Ɍg����Ă��������������̕ی�ҁA�n��̊F�l�ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�P���Q�W���i�j�Ƃ����э��E�T�O���N�L�O���T����

�@�ړ��}���قƂ����э������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A�u�҂��Ă܂����v�Ƃ���ɂƂ����э����݂͂܂����B�q�������͂�������{����Ă����܂����B���ɗ���̂͂R�w���ł��B

�@�����̂T�O���N���T�̏����ŁA�T�O���N���s�ψ�����A�ی�҂̕��X�����Ă��������܂����B�̈�ق̏���t���A�L�O�i����A���o�ւ̑܋l�ߓ������Ă��������܂����B�������̒a�������j���āA�z���ȏ�̏���t�������Ă������܂����B�킭�킭���܂��B

�@�T���Ԗڂɂ́A�ی�ҁA���o�̂����o�����A�R�N�Q�g�̎�������`���Ă���܂����B�i��œ����āA��������ׂĂ���܂����B���̂��ƁA�����̔w�����ꓙ����������ł��ꂢ�ɑ|���ł��B�U�N�����������Ă���邱�Ƃ��R�N��������Ă���܂����B�c�Ɖ��̗�����낦�Ă���܂����B�������������Ԃ�ł����B�q�������ɂ�������ق߂�ƂƂĂ����ꂵ�����ł����B

�@�����̂T�O���N�L�O���T�̂��Q��A���҂��\���グ�Ă���܂��B�T�v���C�Y�Q�X�g�����������Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ړ��}���قƂ����э������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A�u�҂��Ă܂����v�Ƃ���ɂƂ����э����݂͂܂����B�q�������͂�������{����Ă����܂����B���ɗ���̂͂R�w���ł��B

�@�����̂T�O���N���T�̏����ŁA�T�O���N���s�ψ�����A�ی�҂̕��X�����Ă��������܂����B�̈�ق̏���t���A�L�O�i����A���o�ւ̑܋l�ߓ������Ă��������܂����B�������̒a�������j���āA�z���ȏ�̏���t�������Ă������܂����B�킭�킭���܂��B

�@�T���Ԗڂɂ́A�ی�ҁA���o�̂����o�����A�R�N�Q�g�̎�������`���Ă���܂����B�i��œ����āA��������ׂĂ���܂����B���̂��ƁA�����̔w�����ꓙ����������ł��ꂢ�ɑ|���ł��B�U�N�����������Ă���邱�Ƃ��R�N��������Ă���܂����B�c�Ɖ��̗�����낦�Ă���܂����B�������������Ԃ�ł����B�q�������ɂ�������ق߂�ƂƂĂ����ꂵ�����ł����B

�@�����̂T�O���N�L�O���T�̂��Q��A���҂��\���グ�Ă���܂��B�T�v���C�Y�Q�X�g�����������Ă��܂��B

�P�P���Q�V���i���j�@�������K�i�T�N���j

�@�u���͂�Ƃ݂�����v�̒������K�����{���܂����B�u���͂�Ƃ݂��`�v�́A���N��������̑���ւ̒z���̎��_����A�`���I�ȓ���H�ł���ĔсA����т݂��`�̒����̎d����g�ɂ���ƂƂ��ɁA�ۑ����������͂⎩���ƉƑ��̐H���������悭���悤�Ƃ���ԓx���琬���邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B

�@�O��A�������Ƃ��č�����݂��`�Ƃ����̂Ȃ��݂��`�����H���A�����̖������q�������͎������Ă��܂��B

�@�����́A���ъ���g�킸�A���g�̌����铩��̓�ł��Ă𐆂��܂����B�A���Ԃ��Ԃ����Ă��āA���Ă��炲�͂�ɂȂ�l�q���������茩�邱�Ƃ��ł��܂����B���Ăɐ��ƔM�������Ă��͂�ɂȂ邱�ƁA��������Ή�����ނ炵����Ȃ��Ƃ��킩��܂����B

�@�ł������������͂�́A�O���[�v�ɂ���ď������������ł��܂������A������w�K�ł��B�ނ炵�����ƂɁA��C�����ɓ���Ă���q�����܂����B�����X�`�ɂ́A���Ԃ炠���A�j���W���A�킩�߁A���쓤���A�킩�߁A�˂����A���낢��ȋ�ނ��͂����Ă��܂����B�u�������Ă��������v�ƁA�݂��`�̖����𗊂܂�܂����B�u��������`�v�Ƃ����ƁA�q�������̕\��͈�u�ŏΊ�ɕς��܂����B�����������܂ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u���͂�Ƃ݂�����v�̒������K�����{���܂����B�u���͂�Ƃ݂��`�v�́A���N��������̑���ւ̒z���̎��_����A�`���I�ȓ���H�ł���ĔсA����т݂��`�̒����̎d����g�ɂ���ƂƂ��ɁA�ۑ����������͂⎩���ƉƑ��̐H���������悭���悤�Ƃ���ԓx���琬���邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă��܂��B

�@�O��A�������Ƃ��č�����݂��`�Ƃ����̂Ȃ��݂��`�����H���A�����̖������q�������͎������Ă��܂��B

�@�����́A���ъ���g�킸�A���g�̌����铩��̓�ł��Ă𐆂��܂����B�A���Ԃ��Ԃ����Ă��āA���Ă��炲�͂�ɂȂ�l�q���������茩�邱�Ƃ��ł��܂����B���Ăɐ��ƔM�������Ă��͂�ɂȂ邱�ƁA��������Ή�����ނ炵����Ȃ��Ƃ��킩��܂����B

�@�ł������������͂�́A�O���[�v�ɂ���ď������������ł��܂������A������w�K�ł��B�ނ炵�����ƂɁA��C�����ɓ���Ă���q�����܂����B�����X�`�ɂ́A���Ԃ炠���A�j���W���A�킩�߁A���쓤���A�킩�߁A�˂����A���낢��ȋ�ނ��͂����Ă��܂����B�u�������Ă��������v�ƁA�݂��`�̖����𗊂܂�܂����B�u��������`�v�Ƃ����ƁA�q�������̕\��͈�u�ŏΊ�ɕς��܂����B�����������܂ł����B

�P�P���Q�U���i�j�����ߊw�Z�����c�E�T�b�J�[����

�@��T����A�����߂̎��Ƃɓ����Ă��܂��B���N�x���߂Ēn�拦���w�Z�̈�Ƃ��āA�㕟�������قƘA�g�������T�[�N���̕��X�ɂ��������������Ă��������A�x���ɂ������Ă��܂��B�����́A3�N���̎��ƂɎQ�����A���x�������������܂����B�T���̕��X����́A�q��������l��l�̎��Ԃɉ����āA�₳�����A�h�o�C�X�����������܂����B�݂�݂�q�������̕������ς���Ă��܂����B����Ƃ����x����낵�����肢���܂��B

�@JFA�T�b�J�[����̕��X����A�T�b�J�[�̊y�����������Ă��������܂����B�Q���ԖڂQ�N���A�R���ԖڂR�N���A�S���ԖڂS�N���̌v�R���Ԃ����b�ɂȂ�܂����B�͂��߂ɁA�����Q�[����ʂ��đ��邱�Ƃ̊y�������w�т܂����B���ɁA�T�b�J�[�{�[���ɐG��A�Q�[����ʂ��ă{�[���ƒ��ǂ��Ȃ�܂����B��̃{�[�����d�˂ė��Ƃ��Ȃ��悤�ɒ������ԃo�����X���Ƃ�Q�[���͂ƂĂ�����オ��܂����B�Q�N���łU�b�ۂ��Ƃ��ł��܂����B�R�N���ł́A��̌��Ƀ{�[����ۂ��Ƃɂ����킵�܂����B�j�q�R�l���A���q�S�l���A�j�q�T�l���A���q�R�l�����A���낢��ȃo���G�[�V�����Ń~�j�T�b�J�[�Q�[�������܂����B�t�@�[���ɂȂ�ƁA���X�ɐV�����{�[�����lj�����A�^���ʂ��m�ۂ���A�q���������y�����Q�[�����ł��܂����B���������炵�������ł��B���N�����Ж{�Z�ɂ��炵�Ăق����ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@��T����A�����߂̎��Ƃɓ����Ă��܂��B���N�x���߂Ēn�拦���w�Z�̈�Ƃ��āA�㕟�������قƘA�g�������T�[�N���̕��X�ɂ��������������Ă��������A�x���ɂ������Ă��܂��B�����́A3�N���̎��ƂɎQ�����A���x�������������܂����B�T���̕��X����́A�q��������l��l�̎��Ԃɉ����āA�₳�����A�h�o�C�X�����������܂����B�݂�݂�q�������̕������ς���Ă��܂����B����Ƃ����x����낵�����肢���܂��B

�@JFA�T�b�J�[����̕��X����A�T�b�J�[�̊y�����������Ă��������܂����B�Q���ԖڂQ�N���A�R���ԖڂR�N���A�S���ԖڂS�N���̌v�R���Ԃ����b�ɂȂ�܂����B�͂��߂ɁA�����Q�[����ʂ��đ��邱�Ƃ̊y�������w�т܂����B���ɁA�T�b�J�[�{�[���ɐG��A�Q�[����ʂ��ă{�[���ƒ��ǂ��Ȃ�܂����B��̃{�[�����d�˂ė��Ƃ��Ȃ��悤�ɒ������ԃo�����X���Ƃ�Q�[���͂ƂĂ�����オ��܂����B�Q�N���łU�b�ۂ��Ƃ��ł��܂����B�R�N���ł́A��̌��Ƀ{�[����ۂ��Ƃɂ����킵�܂����B�j�q�R�l���A���q�S�l���A�j�q�T�l���A���q�R�l�����A���낢��ȃo���G�[�V�����Ń~�j�T�b�J�[�Q�[�������܂����B�t�@�[���ɂȂ�ƁA���X�ɐV�����{�[�����lj�����A�^���ʂ��m�ۂ���A�q���������y�����Q�[�����ł��܂����B���������炵�������ł��B���N�����Ж{�Z�ɂ��炵�Ăق����ł��B

�P�P���Q�T���i���j�e�B�[�{�[��

�@�R�N�Q�g�̑̈�ł��B�S�C�̑���Ɏ��Ƃ��s���܂����B�S�C�ɂȂ����C���ł��B�����^����A�Ȃ�ƂсA�y�[�X���A�e�B�[�{�[�������{���܂����B�e�B�[�{�[���͓���̂��Ȃ��싅�ł���A�\�t�g�{�[���ł��B�{�ۃv���[�g�ɒu�����o�b�e�B���O�e�B�[�Ƀ{�[�����ڂ��A���̎~�܂����{�[����Ŏ҂��ł��āA�������n�܂�܂��B�S�`�[���ɕ�����āA�Q�R�[�g�Ŏ������s���܂����B�q�������������������Ă��邱�Ƃ���A���[�����O�ꂳ��Ă��܂����B��͂P�W�P�V�A������͂P�T�P�Q�Ɛڐ�ł����B���N�싅�ɏ����̎q�������́A�z�[���������̑傫�Ȃ����肪����܂����B��̃`�[���ɎQ�������Ă��炢�A�ꏏ�Ƀv���[�����܂����B�`�����X�̂Ƃ���ő傫�ȃq�b�g���łĂ܂���ł����B�q����������u�����������ł��v�Ɛ��������Ă��炢�A�Ȃ�Ƃ��p�������������ł��B�`�[�����[�N�悭�A�悭�����o�Ă��܂����B�܂����܂��傤�B

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�Q�g�̑̈�ł��B�S�C�̑���Ɏ��Ƃ��s���܂����B�S�C�ɂȂ����C���ł��B�����^����A�Ȃ�ƂсA�y�[�X���A�e�B�[�{�[�������{���܂����B�e�B�[�{�[���͓���̂��Ȃ��싅�ł���A�\�t�g�{�[���ł��B�{�ۃv���[�g�ɒu�����o�b�e�B���O�e�B�[�Ƀ{�[�����ڂ��A���̎~�܂����{�[����Ŏ҂��ł��āA�������n�܂�܂��B�S�`�[���ɕ�����āA�Q�R�[�g�Ŏ������s���܂����B�q�������������������Ă��邱�Ƃ���A���[�����O�ꂳ��Ă��܂����B��͂P�W�P�V�A������͂P�T�P�Q�Ɛڐ�ł����B���N�싅�ɏ����̎q�������́A�z�[���������̑傫�Ȃ����肪����܂����B��̃`�[���ɎQ�������Ă��炢�A�ꏏ�Ƀv���[�����܂����B�`�����X�̂Ƃ���ő傫�ȃq�b�g���łĂ܂���ł����B�q����������u�����������ł��v�Ɛ��������Ă��炢�A�Ȃ�Ƃ��p�������������ł��B�`�[�����[�N�悭�A�悭�����o�Ă��܂����B�܂����܂��傤�B

�P�P���Q�Q���i���j��ʌ����E���w�Z���y�����n����

�@�ӂ��ݖ�s�̑�\�Ƃ��āA�P�R�N�Ԃ�ɖ{�Z�S�N�����A�ӂ��ݖ�s��\�Ƃ��ďo�ꂵ�܂����B���̓E�G�X�^��z�ł��B����͎s�����y��A�����͌����y��ƘA���ł��B�ْ������Ă���l�q�͂Ȃ��A�����̎q�������ł����B���K�͖{�Ԃ̂悤�ɁA�{�Ԃ͗��K�̂悤�ɉ��t���ł��܂����B�w���҂̐搶����u�o��������A�ƂĂ��悢���͋C�Ńs�A�m��؋Ղ̃g���������X�^�[�g���܂����B�C���[�W�����L����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�ǂ̎�������ϓ��X�Ɖ��t���Ă���Ƃ��낪���炵���Ǝv���܂��v�ƁA�R�����g�����������܂����B�q���������P�w��������K���Ă������Ƃ���A��肫�����Ƃ����B�����A�[����������܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�̔N�ɁA���̉��y��ɏo��ł������Ƃ́A�q�������ɂƂ��ċL���Ɏc�邷�炵���v���o�ɂȂ������ƂƎv���܂��B

�@�ی�҂̕��X�ɂ́A���t��Ɍ����ĕ������̂����͂����������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ӂ��ݖ�s�̑�\�Ƃ��āA�P�R�N�Ԃ�ɖ{�Z�S�N�����A�ӂ��ݖ�s��\�Ƃ��ďo�ꂵ�܂����B���̓E�G�X�^��z�ł��B����͎s�����y��A�����͌����y��ƘA���ł��B�ْ������Ă���l�q�͂Ȃ��A�����̎q�������ł����B���K�͖{�Ԃ̂悤�ɁA�{�Ԃ͗��K�̂悤�ɉ��t���ł��܂����B�w���҂̐搶����u�o��������A�ƂĂ��悢���͋C�Ńs�A�m��؋Ղ̃g���������X�^�[�g���܂����B�C���[�W�����L����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�ǂ̎�������ϓ��X�Ɖ��t���Ă���Ƃ��낪���炵���Ǝv���܂��v�ƁA�R�����g�����������܂����B�q���������P�w��������K���Ă������Ƃ���A��肫�����Ƃ����B�����A�[����������܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�̔N�ɁA���̉��y��ɏo��ł������Ƃ́A�q�������ɂƂ��ċL���Ɏc�邷�炵���v���o�ɂȂ������ƂƎv���܂��B

�@�ی�҂̕��X�ɂ́A���t��Ɍ����ĕ������̂����͂����������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�P���Q�P���i�j�ӂ��ݖ�s���y��E�����ق�

�@�{�Z�̑�\�Ƃ��āA�X�e���E�E�F�X�g�Ŏs�����y�����܂����B�{�Z�͂S�N�����o�ꂵ�܂����B�w�Z���o��O�ɐ��o�������āA���̒��q�𐮂��܂����B���t�O�͂ƂĂ������b�N�X�ł��B

�@�v���O�����P�Ԃ̃g�b�v�o�b�^�[�ŁA���t�́u�t�H�X�^�[���h���[�v�����t���܂����B�w����M�搶�ɏW�����āA�o�����̃g�������̖؋Ղ����ꂢ�ɓ���܂����B���t����O�͏����ْ��������܂������A���t���n�܂�ƁA���̗l�q�͌����܂���ł����B���K�ʂ�̉��t���ł��܂����B

�@�����́u����v�ł́A�o�����̔��������낢�A���ꂢ�ł����B�̎��̈Ӗ����l���Ȃ���A�̂��Ă��邱�Ƃ��`���܂����B�Ō�́u���`��A�����`��v�̂Ƃ���͓��ɂ��ꂢ�ŁA�w���҂̐搶���炨�ق߂̌��t�����������܂����B

�@�����͍�ʌ���n����ɂӂ��ݖ�s��\�Ƃ��ďo�ꂵ�܂��B

�@�Q�N���̐����Ȃň�ĂĂ����T�c�}�C���B�����͂Q�g�Ŏ��n�����܂����B���y���A���Ă������Ɂu�T�c�}�C���A�@������`�B�v�Ƌ����Ă���܂����B��N��肽��������n�ł��܂������A�������Ԃ�ł��B��������������āA���������ċA��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�{�Z�̑�\�Ƃ��āA�X�e���E�E�F�X�g�Ŏs�����y�����܂����B�{�Z�͂S�N�����o�ꂵ�܂����B�w�Z���o��O�ɐ��o�������āA���̒��q�𐮂��܂����B���t�O�͂ƂĂ������b�N�X�ł��B

�@�v���O�����P�Ԃ̃g�b�v�o�b�^�[�ŁA���t�́u�t�H�X�^�[���h���[�v�����t���܂����B�w����M�搶�ɏW�����āA�o�����̃g�������̖؋Ղ����ꂢ�ɓ���܂����B���t����O�͏����ْ��������܂������A���t���n�܂�ƁA���̗l�q�͌����܂���ł����B���K�ʂ�̉��t���ł��܂����B

�@�����́u����v�ł́A�o�����̔��������낢�A���ꂢ�ł����B�̎��̈Ӗ����l���Ȃ���A�̂��Ă��邱�Ƃ��`���܂����B�Ō�́u���`��A�����`��v�̂Ƃ���͓��ɂ��ꂢ�ŁA�w���҂̐搶���炨�ق߂̌��t�����������܂����B

�@�����͍�ʌ���n����ɂӂ��ݖ�s��\�Ƃ��ďo�ꂵ�܂��B

�@�Q�N���̐����Ȃň�ĂĂ����T�c�}�C���B�����͂Q�g�Ŏ��n�����܂����B���y���A���Ă������Ɂu�T�c�}�C���A�@������`�B�v�Ƌ����Ă���܂����B��N��肽��������n�ł��܂������A�������Ԃ�ł��B��������������āA���������ċA��܂��B

�P�P���Q�O���i���j�Ԃ��H������E���Ȏw��

�@���T�����ς��A�ی������ψ���̎q���������A�u�Ԃ��H������v�̐��������s���Ă��܂��B�������n�܂�܂������A����͂P�O���قǁA�����͂R�O���ƈ�C�ɕ���Ґ��������܂����B�q�����������ꂵ�����ł��B�����̕����ŏЉ�����ʂ�����܂��B�Ԃ��H�������炤�q�������̕\��݂͂ȏΊ�ł��B������������Ă��������܂����B

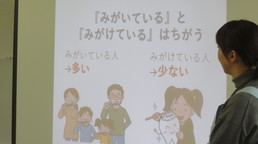

�@�ӂ��ݖ�s�̕ی��Z���^�[����A�Ǘ��q���m�A���ȉq���m�̕��X�����������A�U�N���̎��Ȏw�������{���Ă��������܂����B�u�݂����Ă���v�u�݂����Ă���v�Ƃ����͈̂Ⴄ�Ƃ������b�́A�[���ł��B���s���}�b�T�[�W���Ēb���邱�ƂŁA�����a�͗\�h�ł��邱�Ƃ������Ă��������܂����B�܂��A���َq�Ɋ܂܂�Ă��鍻���̗ʂ������Ă��������܂����B�Â����َq�ƒY�_�������̊܂܂�鍻���̗ʂ̑����ɋ����܂����B�P���Q�O���̍����̗ʂ��]�܂����̂ł����A��L�̑g�ݍ��킹���ƂU�O���߂�������ێ悷�邱�ƂɂȂ邻���ł��B�Â����َq�ɂ͂����␅���]�܂��������ł��B��������A�������̎d���ɕω�������邱�ƂƎv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���T�����ς��A�ی������ψ���̎q���������A�u�Ԃ��H������v�̐��������s���Ă��܂��B�������n�܂�܂������A����͂P�O���قǁA�����͂R�O���ƈ�C�ɕ���Ґ��������܂����B�q�����������ꂵ�����ł��B�����̕����ŏЉ�����ʂ�����܂��B�Ԃ��H�������炤�q�������̕\��݂͂ȏΊ�ł��B������������Ă��������܂����B

�@�ӂ��ݖ�s�̕ی��Z���^�[����A�Ǘ��q���m�A���ȉq���m�̕��X�����������A�U�N���̎��Ȏw�������{���Ă��������܂����B�u�݂����Ă���v�u�݂����Ă���v�Ƃ����͈̂Ⴄ�Ƃ������b�́A�[���ł��B���s���}�b�T�[�W���Ēb���邱�ƂŁA�����a�͗\�h�ł��邱�Ƃ������Ă��������܂����B�܂��A���َq�Ɋ܂܂�Ă��鍻���̗ʂ������Ă��������܂����B�Â����َq�ƒY�_�������̊܂܂�鍻���̗ʂ̑����ɋ����܂����B�P���Q�O���̍����̗ʂ��]�܂����̂ł����A��L�̑g�ݍ��킹���ƂU�O���߂�������ێ悷�邱�ƂɂȂ邻���ł��B�Â����َq�ɂ͂����␅���]�܂��������ł��B��������A�������̎d���ɕω�������邱�ƂƎv���܂��B

�P�P���P�X���i�j�T�N���Z�O�w�K�iskip�V�e�B�j

�@�₦���݂܂��������V�B�S���Q���̍Z�O�w�K�ɂȂ�܂����B���ׂĂ��NJ����ł��B�o�X�̒��ł́A���̂܂˃Q�[���Ő���オ��A�����Ƃ����Ԃɐ���s�ɂ��邓�������V�e�B�ɓ������܂����B

�@�͂��߂ɁA�u�ʂ̍����炵�v���U�v�ɍs���܂����B��������e�[�}�ɂ����S���B��̖{�i�I�ȑ̌��^�{�݂ł��B������Ɋւ���m�����y�����킩��₷���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B

�@���ɁA����s���Ȋw�قł́A���n�t�Ɋ܂܂�Ă��镨���͉����A���n�t�ɐZ���������ŕc���������A�M���ď������������ɂȂ����c������A�Ȃ�Ǖ����Ȃ̂����Ă邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȋw�W�����ł́A���C���e�[�}�́u���z�v����C���[�W�����u�́v�u���v�u��C�v�u�����v���������Q���̌��^�̓W�����u���y���݂܂����B

�@�f���~���[�W�A���ł́A�f���̗��j�₵���݁A�f��̍������w�ׂ�̌������܂����B�g�߂ɂ���e���r�ԑg��f�����A�ǂ̂悤�ɍ���Ă���̂��Ƃ����S�̂����₷���e�[�}�ɑ��āA�����Ɏg�p����@�ނɐG��Ȃ���A�̌����Ƃ����ăA�v���[�`���邱�ƂŁA�q���������g�������������܂����B����ɁA�f����ҏW������A���Ԃ��イ����̉f����̌�������Ɗy���݂Ȃ��犈�����Ă��܂����B���ׂāA���������Ŏ��v�����Ȃ���A�͂���邱�ƂȂ��A���ꂼ��̊����ꏊ�ɍs�����Ƃ��ł��܂����B

�@�����̏W���̊��z���\�ł́A�߂��Ăɉ������U��Ԃ�����Ă��܂����B���炵�����\���e�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�₦���݂܂��������V�B�S���Q���̍Z�O�w�K�ɂȂ�܂����B���ׂĂ��NJ����ł��B�o�X�̒��ł́A���̂܂˃Q�[���Ő���オ��A�����Ƃ����Ԃɐ���s�ɂ��邓�������V�e�B�ɓ������܂����B

�@�͂��߂ɁA�u�ʂ̍����炵�v���U�v�ɍs���܂����B��������e�[�}�ɂ����S���B��̖{�i�I�ȑ̌��^�{�݂ł��B������Ɋւ���m�����y�����킩��₷���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B

�@���ɁA����s���Ȋw�قł́A���n�t�Ɋ܂܂�Ă��镨���͉����A���n�t�ɐZ���������ŕc���������A�M���ď������������ɂȂ����c������A�Ȃ�Ǖ����Ȃ̂����Ă邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȋw�W�����ł́A���C���e�[�}�́u���z�v����C���[�W�����u�́v�u���v�u��C�v�u�����v���������Q���̌��^�̓W�����u���y���݂܂����B

�@�f���~���[�W�A���ł́A�f���̗��j�₵���݁A�f��̍������w�ׂ�̌������܂����B�g�߂ɂ���e���r�ԑg��f�����A�ǂ̂悤�ɍ���Ă���̂��Ƃ����S�̂����₷���e�[�}�ɑ��āA�����Ɏg�p����@�ނɐG��Ȃ���A�̌����Ƃ����ăA�v���[�`���邱�ƂŁA�q���������g�������������܂����B����ɁA�f����ҏW������A���Ԃ��イ����̉f����̌�������Ɗy���݂Ȃ��犈�����Ă��܂����B���ׂāA���������Ŏ��v�����Ȃ���A�͂���邱�ƂȂ��A���ꂼ��̊����ꏊ�ɍs�����Ƃ��ł��܂����B

�@�����̏W���̊��z���\�ł́A�߂��Ăɉ������U��Ԃ�����Ă��܂����B���炵�����\���e�ł����B

�P�P���P�W���i���j�Ō�̂��w���E��Q��e�q���|�E�Z����������

�@���T�Q�Q���i���j��ʌ���n�批�y��ɏo�ꂷ��S�N���B�O���w���҂ł����b�ɂȂ��Ă���A�搶�̍Ō�̂��w���ƂȂ�܂����B�P�w��������g��ł���A�搶�ҋȂ́u�t�H�X�^�[���h���[��v���x�A���Y���A�����f�B�o�����X�����āA���Ă��ȉ��t�Ɏd�オ��܂����B�Z�����y��炳��Ƀ��x���A�b�v�ł��B

�@���|���ԂɁA�P�N���`�U�N���̎����������A����������ƎG�ЂŖ����܂����B�ߑO���ɂ́A�w�Z�����c��K�����ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B�e�q���|�̎��Ԃɂ��AK����ƈꏏ�ɁA�T�O���N���s�ψ�k����A���Ƃ̕��A�q������������𗎂Ƃ��܂����B��T���l�A���|���Ԍ�́A��i���g�p���ĕی�҂̕��X�݂̂ŁA�����܂����B�������l�łƂĂ����ꂢ�ɂȂ�܂����B�����p�̒��A�d���̍��Ԃɂ��炵�Ă�������A���肪�Ƃ��������܂����B���T�Q�X���̂T�O���N���T�ɂ́A���ꂢ�ȘL���ŗ��o�̕��X�����}�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�P�N���̍���A���ꋳ�ނ́u���ʂ��̎��ԁv�̍Z���������Ƃ��s���܂����B�����w�@��w�̓��C�����ł���Y�搶�̂��w���́A���N�x�Ō�ł����B�w�N�u���b�N�̐搶���̋��͂Ǝx���ŁA�P�|�Q�̒S�C�����S���Ď��Ƃ����Ă��܂����B��������̂��ق߂̌��t�����������A�q�������̐����̂��߂̋�̓I�Ȏx���A���w�������������܂����BY�搶�̂��w������A����ȑ�D�����t�����������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���T�Q�Q���i���j��ʌ���n�批�y��ɏo�ꂷ��S�N���B�O���w���҂ł����b�ɂȂ��Ă���A�搶�̍Ō�̂��w���ƂȂ�܂����B�P�w��������g��ł���A�搶�ҋȂ́u�t�H�X�^�[���h���[��v���x�A���Y���A�����f�B�o�����X�����āA���Ă��ȉ��t�Ɏd�オ��܂����B�Z�����y��炳��Ƀ��x���A�b�v�ł��B

�@���|���ԂɁA�P�N���`�U�N���̎����������A����������ƎG�ЂŖ����܂����B�ߑO���ɂ́A�w�Z�����c��K�����ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B�e�q���|�̎��Ԃɂ��AK����ƈꏏ�ɁA�T�O���N���s�ψ�k����A���Ƃ̕��A�q������������𗎂Ƃ��܂����B��T���l�A���|���Ԍ�́A��i���g�p���ĕی�҂̕��X�݂̂ŁA�����܂����B�������l�łƂĂ����ꂢ�ɂȂ�܂����B�����p�̒��A�d���̍��Ԃɂ��炵�Ă�������A���肪�Ƃ��������܂����B���T�Q�X���̂T�O���N���T�ɂ́A���ꂢ�ȘL���ŗ��o�̕��X�����}�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�P�N���̍���A���ꋳ�ނ́u���ʂ��̎��ԁv�̍Z���������Ƃ��s���܂����B�����w�@��w�̓��C�����ł���Y�搶�̂��w���́A���N�x�Ō�ł����B�w�N�u���b�N�̐搶���̋��͂Ǝx���ŁA�P�|�Q�̒S�C�����S���Ď��Ƃ����Ă��܂����B��������̂��ق߂̌��t�����������A�q�������̐����̂��߂̋�̓I�Ȏx���A���w�������������܂����BY�搶�̂��w������A����ȑ�D�����t�����������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�P���P�S���i�j�����̓����E�E�E

�@���̓����n���H����́A�Z�n���̏��������Ă��������܂����B�u���������T�O���N���T������ˁB�����ł����ꂢ�ɂ��Ƃ��Ȃ��Ɓv�ƁA�����Ⴍ����̏Ί�Řb���Ă��������܂����B�����������ӂł��B���肪�Ƃ��������܂��B

�@�w���N���u�ŗV��ł����U�N���̎q�������́uH���肪�Ƃ��������܂��B�܂�����`�����܂��ˁv�Ɛ��������Ă���܂����B�u�R�N�����炢����A�m���Ă���q����B�����q����ˁB�������������Ă�����v�Ƙb���Ă��������܂����B

�@���̓����n���H����́A�Z�n���̏��������Ă��������܂����B�u���������T�O���N���T������ˁB�����ł����ꂢ�ɂ��Ƃ��Ȃ��Ɓv�ƁA�����Ⴍ����̏Ί�Řb���Ă��������܂����B�����������ӂł��B���肪�Ƃ��������܂��B

�@�w���N���u�ŗV��ł����U�N���̎q�������́uH���肪�Ƃ��������܂��B�܂�����`�����܂��ˁv�Ɛ��������Ă���܂����B�u�R�N�����炢����A�m���Ă���q����B�����q����ˁB�������������Ă�����v�Ƙb���Ă��������܂����B

�P�P���P�R���i���j�}�����f���Љ�

�@�Ǐ��̏H�B�}�����ɂ́A�u�H�̉F����GO�I�v�ƉF���V���[�Y�̃R�[�i�[��}���x����������Ă��������܂����B

�@�}����������ɂ́A�����Ƃɐ}���x�����������̋G�߂ɍ������܂莆�̍�i�������Ă��܂��B���N�x�V���ɐ}���x�������l���Ă����������u�N�C�Y�����[�v�ɂ́A�{��ǂނƂ��̓����������Ă���Ƃ��������݂ɂȂ��Ă��܂��B

�@

�@

�@�Ǐ��̏H�B�}�����ɂ́A�u�H�̉F����GO�I�v�ƉF���V���[�Y�̃R�[�i�[��}���x����������Ă��������܂����B

�@�}����������ɂ́A�����Ƃɐ}���x�����������̋G�߂ɍ������܂莆�̍�i�������Ă��܂��B���N�x�V���ɐ}���x�������l���Ă����������u�N�C�Y�����[�v�ɂ́A�{��ǂނƂ��̓����������Ă���Ƃ��������݂ɂȂ��Ă��܂��B

�P�P���P�Q���i�j�R�Z�����������^���E�R�N���h�����w

�R�Z�i��䐼���E�O�p���E�������j�����������^�������{���܂����B��䐼�������������Ă���܂����B�o�Z���Ă����q�������́A�������̒��ɓ���u���͂悤�������܁`���I�v�ƁA���C�ɂ����������Ă��܂����B���w���ƈꏏ�Ɋ������邱�Ƃ��A�ƂĂ����ꂵ�����ł����B�u�̂̔ǒ����`�I�v�ƁA���w���ɋz������悤�ɘb�������Ă����q�������܂����B

�@�R�N���̎Љ�̍Z�O�w�K�ŁA�����ԏ��h���֏o�����܂����B���h�����A�~�}�~���m�̕��X���o�}���Ă��������܂����B�ʕ���ƃ����v������d�g�݂ɂȂ��Ă���A�Ύ��̎��͐ԁA�~�}�̂Ƃ��͐A�~���̂Ƃ��̓I�����W���̂��܂肪����܂����B�h�Њقł́A���Ί�̎g�����������Ă��������܂����B�P�s���A�Q�z�[�X�A�R���o�[�̍����t�ŁA���ۂɏ��Ί���g���A���j�^�[�ɉf���Ă�������Ί�ŏ����Ɠ������Ă���Ƃ���̉������Ă����Ƃ����̌������܂����B���h�Ԃ̂����݁A�~�}�Ԃɂ��悹�Ă��������܂����B��������ȎԂł��B���w���A���ۂɑ����̕��X���o�����ٔ������Ƃ��낪����܂����B

�@�����ԏ��h���̊F����A�����b�ɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�R�Z�i��䐼���E�O�p���E�������j�����������^�������{���܂����B��䐼�������������Ă���܂����B�o�Z���Ă����q�������́A�������̒��ɓ���u���͂悤�������܁`���I�v�ƁA���C�ɂ����������Ă��܂����B���w���ƈꏏ�Ɋ������邱�Ƃ��A�ƂĂ����ꂵ�����ł����B�u�̂̔ǒ����`�I�v�ƁA���w���ɋz������悤�ɘb�������Ă����q�������܂����B

�@�R�N���̎Љ�̍Z�O�w�K�ŁA�����ԏ��h���֏o�����܂����B���h�����A�~�}�~���m�̕��X���o�}���Ă��������܂����B�ʕ���ƃ����v������d�g�݂ɂȂ��Ă���A�Ύ��̎��͐ԁA�~�}�̂Ƃ��͐A�~���̂Ƃ��̓I�����W���̂��܂肪����܂����B�h�Њقł́A���Ί�̎g�����������Ă��������܂����B�P�s���A�Q�z�[�X�A�R���o�[�̍����t�ŁA���ۂɏ��Ί���g���A���j�^�[�ɉf���Ă�������Ί�ŏ����Ɠ������Ă���Ƃ���̉������Ă����Ƃ����̌������܂����B���h�Ԃ̂����݁A�~�}�Ԃɂ��悹�Ă��������܂����B��������ȎԂł��B���w���A���ۂɑ����̕��X���o�����ٔ������Ƃ��낪����܂����B

�@�����ԏ��h���̊F����A�����b�ɂȂ�܂����B

�P�P���P�P���i���j ��i�Љ�

�@�S�N���̐}�H�u�{�����яo��������v�ł��B���C�ɓ���̖{��I�����Ă���A�o��l������̂�n�ʂɔz�u���邱�ƂŁA��Ԃ≜�s�����ӎ������\���ɂȂ�܂����B��D���ȕ���̐��E��z�����A�S�����߂Ă��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@

�@�S�N���̐}�H�u�{�����яo��������v�ł��B���C�ɓ���̖{��I�����Ă���A�o��l������̂�n�ʂɔz�u���邱�ƂŁA��Ԃ≜�s�����ӎ������\���ɂȂ�܂����B��D���ȕ���̐��E��z�����A�S�����߂Ă��邱�Ƃ��ł��܂����B

�P�P���P�O���i���j�ӂ��ݖ�s�h�ЌP��

�@�N�P��̎s����Ėh�ЌP��������܂����B�h�Јӎ������܂�����A�����邱�ƁA�P���Őv���ȓ�����̂Ŋo���邱�Ƃ͑�ƍl���܂��B�R����݂̂Ȃ����ɗ����܂����B���ɗ���ꂽ���X���̈�قŎ�t�����āA�ǒ���������쐬���܂����B

�@���N�́A�����d�͂̕��X���A���d�Ղ̂����݂���A�ʓd�Ђ̕|���ɂ��ċ����Ă��������܂����B��d���������A���̌�d�C�����������ہA�R�������������d�C�X�g�[�u��j�������d���R�[�h�ȂǂɍĂѓd�C���ʂ邱�Ƃ������ʼnЂ��N�����Ă��܂��\��������܂��B�܂��A�n�k�̂��d�C�Б�ɂ́A���d�u���[�J�[�������ʓI�ł��邱�Ƃ��w�т܂����B

�@�n��̖h�Ћ��_�ƂȂ��Ă���w�Z�ł��B�n��ƊF����ƈꏏ�Ɋw�сA�h�Јӎ�������ɍ��߂��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@�N�P��̎s����Ėh�ЌP��������܂����B�h�Јӎ������܂�����A�����邱�ƁA�P���Őv���ȓ�����̂Ŋo���邱�Ƃ͑�ƍl���܂��B�R����݂̂Ȃ����ɗ����܂����B���ɗ���ꂽ���X���̈�قŎ�t�����āA�ǒ���������쐬���܂����B

�@���N�́A�����d�͂̕��X���A���d�Ղ̂����݂���A�ʓd�Ђ̕|���ɂ��ċ����Ă��������܂����B��d���������A���̌�d�C�����������ہA�R�������������d�C�X�g�[�u��j�������d���R�[�h�ȂǂɍĂѓd�C���ʂ邱�Ƃ������ʼnЂ��N�����Ă��܂��\��������܂��B�܂��A�n�k�̂��d�C�Б�ɂ́A���d�u���[�J�[�������ʓI�ł��邱�Ƃ��w�т܂����B

�@�n��̖h�Ћ��_�ƂȂ��Ă���w�Z�ł��B�n��ƊF����ƈꏏ�Ɋw�сA�h�Јӎ�������ɍ��߂��܂����B

�@

�P�P���X���i�y�j���J���y��E�~�j�R���T�[�g

�@���������炵����ł��B�ی�҂̕��X�ɂ��������������y��ł����B�q�������͍���ȏ�ɒ�����Ă���l�q���`���܂��B���t����w�N�̗D��Ȃ����N�x���݂��܂����B�����������ƁA�i���u�������̂����Ɂw�����ɂ����`�x�Ǝ��U��܂��傤�v�ƃA�i�E���X������ƁA�q�������͏Ί�Ŏ��U���Ă��܂����B���ꂵ�����ł����B

�@�T�O���N�L�O�Ƃ��ăv���A�[�e�B�X�g�̕��X�ɂ��z�����������A���y�l�d�t�̂��~�j�R���T�[�g�����{���܂����B�u�A�C�l�N���C�l�i�n�g���W�[�N�v�u�H�̓��w�i�������H�݂����E���݂��E���̏H�E�[�Ă����₯���̐��E���D�j�v�u���̔ޕ��Ɂv�u���Ɋ肢���v�u�ƂȂ�̃g�g���v�u�������w�Z�Z�́v�����t���Ă��������܂����B�y��̏Љ�������Ȃ���A�q�������ƃg�[�N�����Ă��������܂����B�m���Ă���Ȃł́A���݂��⒎�̐��͌�������ł����Ƃ���A��Ή̂���u�g�g���v�́A�T�r�̕����u�ƂȂ�̃g�g���g�g����v�ƁA�傫�Ȑ��Ŏq�������͊ӏ܂��Ȃ�����y�����Q�����Ă��܂����B

�@�u���y��͊y�����������B�v�Ƙb���Ă��ꂽ�q�������������A�B�������������悤�ł��B

�@�ی�҂̊F�l�ɂ́A�����p�̒����Q�ς��������܂������ƁA���Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���������炵����ł��B�ی�҂̕��X�ɂ��������������y��ł����B�q�������͍���ȏ�ɒ�����Ă���l�q���`���܂��B���t����w�N�̗D��Ȃ����N�x���݂��܂����B�����������ƁA�i���u�������̂����Ɂw�����ɂ����`�x�Ǝ��U��܂��傤�v�ƃA�i�E���X������ƁA�q�������͏Ί�Ŏ��U���Ă��܂����B���ꂵ�����ł����B

�@�T�O���N�L�O�Ƃ��ăv���A�[�e�B�X�g�̕��X�ɂ��z�����������A���y�l�d�t�̂��~�j�R���T�[�g�����{���܂����B�u�A�C�l�N���C�l�i�n�g���W�[�N�v�u�H�̓��w�i�������H�݂����E���݂��E���̏H�E�[�Ă����₯���̐��E���D�j�v�u���̔ޕ��Ɂv�u���Ɋ肢���v�u�ƂȂ�̃g�g���v�u�������w�Z�Z�́v�����t���Ă��������܂����B�y��̏Љ�������Ȃ���A�q�������ƃg�[�N�����Ă��������܂����B�m���Ă���Ȃł́A���݂��⒎�̐��͌�������ł����Ƃ���A��Ή̂���u�g�g���v�́A�T�r�̕����u�ƂȂ�̃g�g���g�g����v�ƁA�傫�Ȑ��Ŏq�������͊ӏ܂��Ȃ�����y�����Q�����Ă��܂����B

�@�u���y��͊y�����������B�v�Ƙb���Ă��ꂽ�q�������������A�B�������������悤�ł��B

�@�ی�҂̊F�l�ɂ́A�����p�̒����Q�ς��������܂������ƁA���Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�P���W���i���j���A�̓��E�Z�����y��

�@���ꂢ�Ȑ��V�̂��ƁA�����͌��P��̂������̓��B�������n��̖����ψ�����ƂƂ��ɁA�v���\�ψ��̎q��������ꏏ�ɂ������^���ɎQ�����Ă��ꂽ�q�������ƁA�o�Z���Ă���q�������Ɍ��C�ɂ����������킵�܂����B

�@�^�����R�T�ԁA���y��Ɍ����Ĉꐶ�����ɗ��K���Ă��܂����B�P�T�ԑO�܂ŁA�܂��݂�Ȃƍ��킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ������w�N������܂������A���K�ɗ��K���d�˂����ƂŁA��̉��y�����グ�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����́A�w�Z�^�c���c��ψ��̊F����ɂ��A���y����������������܂����B�S�̍����u���̐��E����v���ꏏ�ɉ̂��Ă��������܂����B

�@�P�N���́u�����܃W�F���J��v���Y���������Ȃ���̐ď��ł��B�u�����イ����ɂ��������v�ł́A�u�V���[�v�u�{�r���o�r���E�E�E�v�̂Ƃ���́A�̂��g���ĕ\�����܂����B

�@�Q�N���́A�u������̍����v�̍��t�ł��B���Ճn�[���j�J�ŁA������̐���\�����āA�����邪�����Ă����l�q�A�X�g�[���d���Ă̎d�オ��ł��B

�@�R�N���́u�\���V�h�}�[�`�v�ł��B���R�[�_�[���w�K���Ĕ��N�A�^���M���O���ӎ����ĉ��t���Ă��܂����B�u�����킹�ɂȂ����v�̍����ł́A�̎��̎v���ɗ܂��o�܂����B

�@�S�N���́u�t�H�X�^�[���h���[�v�ł��B�R�Ȃ��g�ݍ��킳���ĉ��t���Ă��܂��B�u����v�̍����͏��߂ĂQ�������̋Ȃł��B�Q�P���͎s�����y��A�Q�Q���͓��Ԓn��̉��y��ɍ��t�ŏo�ꂵ�܂��B

�@�T�N���́u�}�C�o���[�h�v�̍����B��l���ۂ����ɂȂ�܂����B�Ȃ̎R���ӎ����ĉ̂��Ă��܂����B�u�A�t

���J���V���t�H�j�[�v�́A�b�q���ł��悭�������ȁB�R���K�E�{���S�̑Ŋy��S���҂����������Y���ŋȂ����̂ŁA�S�̂̋Ȃ����܂�܂����B

�@�U�N���́uWISH�`����M���ā`�v�̍����B�̎����ɉ̂��܂����B�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g���uParadise has no border�v�́A�S�w�N�́u�w�C�I�v�̊|�����ƂƂ��ɁA�������C�u���������U�N���ł����B

�@���\�́u�S�N→�Q�N→�T�N→�P�N→�R�N→�U�N�v�̏��Ԃł����B�q�������̉��t���I��邽�тɁA�U�N���������̊w�N�̐Ȃɖ߂�܂ŁA��������Ă����̂���ۓI�ł����B����𑼂̊w�N���܂˂����Ĕ�������Ă��܂����B���Ă��Ȍ��i�ł����B�����́A�ی�҂̕��X�ւ̌��J���y��ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���ꂢ�Ȑ��V�̂��ƁA�����͌��P��̂������̓��B�������n��̖����ψ�����ƂƂ��ɁA�v���\�ψ��̎q��������ꏏ�ɂ������^���ɎQ�����Ă��ꂽ�q�������ƁA�o�Z���Ă���q�������Ɍ��C�ɂ����������킵�܂����B

�@�^�����R�T�ԁA���y��Ɍ����Ĉꐶ�����ɗ��K���Ă��܂����B�P�T�ԑO�܂ŁA�܂��݂�Ȃƍ��킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ������w�N������܂������A���K�ɗ��K���d�˂����ƂŁA��̉��y�����グ�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����́A�w�Z�^�c���c��ψ��̊F����ɂ��A���y����������������܂����B�S�̍����u���̐��E����v���ꏏ�ɉ̂��Ă��������܂����B

�@�P�N���́u�����܃W�F���J��v���Y���������Ȃ���̐ď��ł��B�u�����イ����ɂ��������v�ł́A�u�V���[�v�u�{�r���o�r���E�E�E�v�̂Ƃ���́A�̂��g���ĕ\�����܂����B

�@�Q�N���́A�u������̍����v�̍��t�ł��B���Ճn�[���j�J�ŁA������̐���\�����āA�����邪�����Ă����l�q�A�X�g�[���d���Ă̎d�オ��ł��B

�@�R�N���́u�\���V�h�}�[�`�v�ł��B���R�[�_�[���w�K���Ĕ��N�A�^���M���O���ӎ����ĉ��t���Ă��܂����B�u�����킹�ɂȂ����v�̍����ł́A�̎��̎v���ɗ܂��o�܂����B

�@�S�N���́u�t�H�X�^�[���h���[�v�ł��B�R�Ȃ��g�ݍ��킳���ĉ��t���Ă��܂��B�u����v�̍����͏��߂ĂQ�������̋Ȃł��B�Q�P���͎s�����y��A�Q�Q���͓��Ԓn��̉��y��ɍ��t�ŏo�ꂵ�܂��B

�@�T�N���́u�}�C�o���[�h�v�̍����B��l���ۂ����ɂȂ�܂����B�Ȃ̎R���ӎ����ĉ̂��Ă��܂����B�u�A�t

���J���V���t�H�j�[�v�́A�b�q���ł��悭�������ȁB�R���K�E�{���S�̑Ŋy��S���҂����������Y���ŋȂ����̂ŁA�S�̂̋Ȃ����܂�܂����B

�@�U�N���́uWISH�`����M���ā`�v�̍����B�̎����ɉ̂��܂����B�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g���uParadise has no border�v�́A�S�w�N�́u�w�C�I�v�̊|�����ƂƂ��ɁA�������C�u���������U�N���ł����B

�@���\�́u�S�N→�Q�N→�T�N→�P�N→�R�N→�U�N�v�̏��Ԃł����B�q�������̉��t���I��邽�тɁA�U�N���������̊w�N�̐Ȃɖ߂�܂ŁA��������Ă����̂���ۓI�ł����B����𑼂̊w�N���܂˂����Ĕ�������Ă��܂����B���Ă��Ȍ��i�ł����B�����́A�ی�҂̕��X�ւ̌��J���y��ł��B

�P�P���V���i�j���y��n�[�T��

�@�����̍Z�����y��Ɍ����āA���ׂĂ̊w�N�����n�[�T�����s���܂����B�P�N���A�Q�N���͂��ꂼ��̊w�N�ŁA���{���܂����B�����ؗj���ɍZ�����|�����Ă�������n��̕��X�ɁA�P�C�Q�N���̃��n�[�T�����������������܂����B�u�ꐶ�����ɉ��t���Ă���̂������ˁB�v�u���ł��ˁB�v�Ƃ�������̔�����������Ă��������܂����B

�@�R�C�S�N�A�T�A�U�N�͂��݂��ɉ��t���������n�[�T���ł����B���݂��̉��t���̂͏��߂Ăł��B���t���I�������A���z���\���������\���܂����B�u�R�N���Ȃ̂Ƀs�A�m���t�����Ă���̂��������ł��B�v�u����������Ă��Ă��ꂢ�ł����B�v�u���Y���ɂ̂��ĉ��t���Ă��܂����B�v�u�������U�N���̉��t���Ǝv���܂����B�v�ȂǁA���݂��̂悳���āA���������̉��t�Ɏ��M�����Ă����ƂƎv���܂��B�����̉��y��̈ӗ~�ɂȂ���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����̍Z�����y��Ɍ����āA���ׂĂ̊w�N�����n�[�T�����s���܂����B�P�N���A�Q�N���͂��ꂼ��̊w�N�ŁA���{���܂����B�����ؗj���ɍZ�����|�����Ă�������n��̕��X�ɁA�P�C�Q�N���̃��n�[�T�����������������܂����B�u�ꐶ�����ɉ��t���Ă���̂������ˁB�v�u���ł��ˁB�v�Ƃ�������̔�����������Ă��������܂����B

�@�R�C�S�N�A�T�A�U�N�͂��݂��ɉ��t���������n�[�T���ł����B���݂��̉��t���̂͏��߂Ăł��B���t���I�������A���z���\���������\���܂����B�u�R�N���Ȃ̂Ƀs�A�m���t�����Ă���̂��������ł��B�v�u����������Ă��Ă��ꂢ�ł����B�v�u���Y���ɂ̂��ĉ��t���Ă��܂����B�v�u�������U�N���̉��t���Ǝv���܂����B�v�ȂǁA���݂��̂悳���āA���������̉��t�Ɏ��M�����Ă����ƂƎv���܂��B�����̉��y��̈ӗ~�ɂȂ���܂����B

11���U���i���j�A���t�@�x�b�g�N�C�Y�E���̌`�̕ϐg����ƁE�H�̖��o�A

�@�R�N�P�g�̊O���ꊈ���ł��BALT����ʂɉf�����A���t�@�x�b�g�ɂ́A�ꕔ���B����Ă��܂��B����́A�ǂ̃A���t�@�x�b�g�Ȃ̂��A�O���[�v�ŗ\�z�����ĂĘb�������܂����B�uV�v�uY�v�uP�v�uR�v�uB�v�uD�v���q���������Y�݂����Ȃ��̂���ł��B���������\����A�O���[�v�Ƃ̉������ƁA�Ƃяオ���Ċ��ł��܂����B���肠����N�C�Y�ł����B

�@�R�N�Q�g�̐}�H�ł��B�܂��A��p������Ă���l����q�A��p�����O�ɍl����q�����܂����B�����`�̕\�Ɨ��ŊG���ϐg����N�C�Y�����܂����B�\���C���J�A�����������B�\���Ђ܂��A�������C�I�����A�H�v�̂����i������Ă��܂��B��������l�����̎q�����܂��B�L�����狳���ɓ���Ƃ��A���܂�̐Â����ɂ�������Ȃ��Ǝv���܂����B���ꂾ���W�����č�i�Ɍ��������Ă����̂ł��B

�@�H�̖��o�A�ł��B������K���炢�������܂����B�u�ނ����v�Ɓu���炷����v�ł��B�u�ނ����v�́A���}�C���Ȃɑ�������̗t�̕t�����ɂł���A����̉�̂��Ƃ������ł��B���߂Č��܂����B�u�܂����ȏH��v�̉̎��ɂłĂ���u���炷������Ă܂������ȁE�E�E��v�̂悤�ɁA�u���炷����v�͐Ԃ��F�����Ă��܂��B�q�������̂��߂Ɋ��Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�P�g�̊O���ꊈ���ł��BALT����ʂɉf�����A���t�@�x�b�g�ɂ́A�ꕔ���B����Ă��܂��B����́A�ǂ̃A���t�@�x�b�g�Ȃ̂��A�O���[�v�ŗ\�z�����ĂĘb�������܂����B�uV�v�uY�v�uP�v�uR�v�uB�v�uD�v���q���������Y�݂����Ȃ��̂���ł��B���������\����A�O���[�v�Ƃ̉������ƁA�Ƃяオ���Ċ��ł��܂����B���肠����N�C�Y�ł����B

�@�R�N�Q�g�̐}�H�ł��B�܂��A��p������Ă���l����q�A��p�����O�ɍl����q�����܂����B�����`�̕\�Ɨ��ŊG���ϐg����N�C�Y�����܂����B�\���C���J�A�����������B�\���Ђ܂��A�������C�I�����A�H�v�̂����i������Ă��܂��B��������l�����̎q�����܂��B�L�����狳���ɓ���Ƃ��A���܂�̐Â����ɂ�������Ȃ��Ǝv���܂����B���ꂾ���W�����č�i�Ɍ��������Ă����̂ł��B

�@�H�̖��o�A�ł��B������K���炢�������܂����B�u�ނ����v�Ɓu���炷����v�ł��B�u�ނ����v�́A���}�C���Ȃɑ�������̗t�̕t�����ɂł���A����̉�̂��Ƃ������ł��B���߂Č��܂����B�u�܂����ȏH��v�̉̎��ɂłĂ���u���炷������Ă܂������ȁE�E�E��v�̂悤�ɁA�u���炷����v�͐Ԃ��F�����Ă��܂��B�q�������̂��߂Ɋ��Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B

11��5���i�j���y����E�H�̖��o

�@�Z�����y��ʼn̂��S�̍����u���̐��E����v���̂��܂����B�R�A�x��̒������Ȃ̂ŁA���̃{�����[�����ǂ��Ȃ̂��ƐS�z���܂������A�S�Z�̋C���������킹�Č��C�ɉ̂������܂����B���y��Ɍ����āA���C���X�ł��B�Ȃ̂��т̂Ƃ���́A��납��O�Ɏ���g���ĉ̂��������������܂����A

�@�U�N����k����̂��ꂳ��A������łƂꂽ�H�̖��o�������Ă��Ă��������܂����B������Ƃ����тł��B�����̎q���������m��Ȃ��ł��낤�ʕ����A�q�������̏��~���ɏ��点�Ă��������܂����B����ƁA�̈�̎��ƂŋA���Ă����R�N�����A��������������Ƃ����т����߂Ă��܂����B�H�̖��o�A�q�������ւ̑f�G�ȃv���[���g�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Z�����y��ʼn̂��S�̍����u���̐��E����v���̂��܂����B�R�A�x��̒������Ȃ̂ŁA���̃{�����[�����ǂ��Ȃ̂��ƐS�z���܂������A�S�Z�̋C���������킹�Č��C�ɉ̂������܂����B���y��Ɍ����āA���C���X�ł��B�Ȃ̂��т̂Ƃ���́A��납��O�Ɏ���g���ĉ̂��������������܂����A

�@�U�N����k����̂��ꂳ��A������łƂꂽ�H�̖��o�������Ă��Ă��������܂����B������Ƃ����тł��B�����̎q���������m��Ȃ��ł��낤�ʕ����A�q�������̏��~���ɏ��点�Ă��������܂����B����ƁA�̈�̎��ƂŋA���Ă����R�N�����A��������������Ƃ����т����߂Ă��܂����B�H�̖��o�A�q�������ւ̑f�G�ȃv���[���g�ł����B

�P�P���Q���i�y�j�@���̗��t�F�X�e�B�o��

�@���̗��A�t�^�[�X�N�[���i�����N���u�j�ɒʂ��Ă���q����������̏��҂��A�ӂ��ݖ�^�������ŊJ�Â��ꂽ�u���̗��t�F�X�e�B�o���v�ɏo�����܂����B���̗��ۈ牀�̑������ł���q���������A�ۈ牀���ƈꏏ�ɉ��Z��������A���Z������ۂɗU��������A�����̂���`����������A�قق��܂����p������܂����B�l�X�Ȋw�Z����W�܂��Ă��鏬�w���̕��̃����[�A�\�[�����߂̉��Z�A�ی�҂̕��X�̋��Z���y���܂��Ă��������܂����B�ۈ牀�������Z�����Ă���Ƃ��A���w���͑傫�Ȑ��ʼn��������������A���w�������Z�����Ă���Ƃ��́A�����������S�͂ʼn������Ă��܂����B�ȂЂ��ł͕ۈ牀�������ƈꏏ�ɋ��Z�����܂����B�Z��̂悤�ȉƑ��̂悤�Ȋ��������܂����B���w�������Ă���T�V���c�́A��������Ƃ��ɕ`��������G���v�����g���ꂽ���̂őf�G�ł����B���ɂ́A�������̂悤�Ɉ�l��l�̎ʐ^�Ƃ��C�̃��b�Z�[�W��������Ă��܂����B�w�Z�Ƃ͈Ⴄ�q�ǂ������̎p������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@���̗��A�t�^�[�X�N�[���i�����N���u�j�ɒʂ��Ă���q����������̏��҂��A�ӂ��ݖ�^�������ŊJ�Â��ꂽ�u���̗��t�F�X�e�B�o���v�ɏo�����܂����B���̗��ۈ牀�̑������ł���q���������A�ۈ牀���ƈꏏ�ɉ��Z��������A���Z������ۂɗU��������A�����̂���`����������A�قق��܂����p������܂����B�l�X�Ȋw�Z����W�܂��Ă��鏬�w���̕��̃����[�A�\�[�����߂̉��Z�A�ی�҂̕��X�̋��Z���y���܂��Ă��������܂����B�ۈ牀�������Z�����Ă���Ƃ��A���w���͑傫�Ȑ��ʼn��������������A���w�������Z�����Ă���Ƃ��́A�����������S�͂ʼn������Ă��܂����B�ȂЂ��ł͕ۈ牀�������ƈꏏ�ɋ��Z�����܂����B�Z��̂悤�ȉƑ��̂悤�Ȋ��������܂����B���w�������Ă���T�V���c�́A��������Ƃ��ɕ`��������G���v�����g���ꂽ���̂őf�G�ł����B���ɂ́A�������̂悤�Ɉ�l��l�̎ʐ^�Ƃ��C�̃��b�Z�[�W��������Ă��܂����B�w�Z�Ƃ͈Ⴄ�q�ǂ������̎p������܂����B

�P�P���P���i���j�n���E�B������ЂÂ�

�@�Q�W�����珸�~���A�E�����ւɏ����Ă����n���E�B���̏���t���́A�P�P���ɂȂ����̂ŁA�w�Z�^�c���c��ψ��̊F���A�������Еt�������Ă��������܂����B�q�������̐S���������鉉�o�A�w�Z�^�c���c��ψ����g���y����Ŏ��g�܂�Ă��邱�ƂɁA���ӂ�������܂���B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@�Q�W�����珸�~���A�E�����ւɏ����Ă����n���E�B���̏���t���́A�P�P���ɂȂ����̂ŁA�w�Z�^�c���c��ψ��̊F���A�������Еt�������Ă��������܂����B�q�������̐S���������鉉�o�A�w�Z�^�c���c��ψ����g���y����Ŏ��g�܂�Ă��邱�ƂɁA���ӂ�������܂���B���肪�Ƃ��������܂����B

�P�O���R�P���i�j�e�q���|�E�p���W�[�A��

�@�T�O���N���T�Ɍ����āA���|���Ԃɐe�q���|�����߂Ď��g�݂܂����B�q�������ƈꏏ�ɂQ�K�̊Ǘ����Ƌ����������Ԓ����L�����A����������ŗ��Ƃ��܂����B������̃S�����ꂪ��łł��B�e�w�N�T�������Ă��炢�܂����B�u����ɂȂ�`�v�u�������`�v�ƁA�q����������f���Ȑ����������܂����B�����p�̒��Ɏd���̍��Ԃɂ��炵�Ă����������ی�҂̕������܂����B�r�t�H�[�A�t�^�[���悭�킩��܂��B�ێ��ł�����Ǝv���Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B��2���11��18���i���j�ł��B

�@�ԍH�[�u���ԁv����̂��w���̂��ƁA�p���W�[��A���܂����B�c���̉e���łȂ��Ȃ����ׂ��Ȃ������p���W�[�ł����A����Ɠ������܂����B6�N�����e�L�p�L�Ƃ��ꂢ�ɐA���Ă���܂����B����e�A���ʂ̊ۂ��Ԓd�A���ԑ��̉Ԓd�́A���邭�₩�ɂȂ�܂����B�����A�Еt�����Ō�܂ōs���܂����B���Ԃ���ɂ́A���w�����������Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B

�@

�@�T�O���N���T�Ɍ����āA���|���Ԃɐe�q���|�����߂Ď��g�݂܂����B�q�������ƈꏏ�ɂQ�K�̊Ǘ����Ƌ����������Ԓ����L�����A����������ŗ��Ƃ��܂����B������̃S�����ꂪ��łł��B�e�w�N�T�������Ă��炢�܂����B�u����ɂȂ�`�v�u�������`�v�ƁA�q����������f���Ȑ����������܂����B�����p�̒��Ɏd���̍��Ԃɂ��炵�Ă����������ی�҂̕������܂����B�r�t�H�[�A�t�^�[���悭�킩��܂��B�ێ��ł�����Ǝv���Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B��2���11��18���i���j�ł��B

�@�ԍH�[�u���ԁv����̂��w���̂��ƁA�p���W�[��A���܂����B�c���̉e���łȂ��Ȃ����ׂ��Ȃ������p���W�[�ł����A����Ɠ������܂����B6�N�����e�L�p�L�Ƃ��ꂢ�ɐA���Ă���܂����B����e�A���ʂ̊ۂ��Ԓd�A���ԑ��̉Ԓd�́A���邭�₩�ɂȂ�܂����B�����A�Еt�����Ō�܂ōs���܂����B���Ԃ���ɂ́A���w�����������Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B

�@

�P�O���R�O���i�j���y����K�E��������̗����E��b

�@�������̈�قʼn��y����K���s���܂����B�Ŕ��������A�������艹�y��[�h�ɂȂ��Ă��܂��B�R�N���̗��K�ɂ�����܂��܂����B�R�N���ł��̎��̈Ӗ����l���ĉ̂��p�ɗ܂��o�Ă��܂��B�q�������̈ꐶ�������ɐS�ł���܂��B���K����܂��o��̂ł�����A�{�Ԃ͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�u�Z�̂̂S�Ԃ̉̎����o���܂����`�I�v�ƁA�x�ݎ��Ԃ̂��тɗ���������܂����B�T�N���͎��M���X�ł��B�P�N���͂W�l�������܂����B�u���i�`�I�v�̐��Ɉ�Ăɔ�������Ă����Ă��܂��B

�@�T�O���N�L�O���T�ł́A�u��]�̉́v���̂��܂��B�u�c�t���̂Ƃ�����m���Ă������ǁA���̋ȂɎ�b�����Ă����ł��B�v�ƁA�T�N�������Ɏ�b�������ɂ��Ă���܂����B���Ă��Ȏ�b�Ɖ́A�e�N���X�ɂ��L�������ȂƎv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�������̈�قʼn��y����K���s���܂����B�Ŕ��������A�������艹�y��[�h�ɂȂ��Ă��܂��B�R�N���̗��K�ɂ�����܂��܂����B�R�N���ł��̎��̈Ӗ����l���ĉ̂��p�ɗ܂��o�Ă��܂��B�q�������̈ꐶ�������ɐS�ł���܂��B���K����܂��o��̂ł�����A�{�Ԃ͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�u�Z�̂̂S�Ԃ̉̎����o���܂����`�I�v�ƁA�x�ݎ��Ԃ̂��тɗ���������܂����B�T�N���͎��M���X�ł��B�P�N���͂W�l�������܂����B�u���i�`�I�v�̐��Ɉ�Ăɔ�������Ă����Ă��܂��B

�@�T�O���N�L�O���T�ł́A�u��]�̉́v���̂��܂��B�u�c�t���̂Ƃ�����m���Ă������ǁA���̋ȂɎ�b�����Ă����ł��B�v�ƁA�T�N�������Ɏ�b�������ɂ��Ă���܂����B���Ă��Ȏ�b�Ɖ́A�e�N���X�ɂ��L�������ȂƎv���܂��B

�P�O���Q�X���i�j����鐅�E���y����K

�@�T�N���̗��ȁu����鐅�v�̊w�K�ł��B����鐅�̑�������ʂɒ��ڂ��āA�����̏����𐧌䂵�Ȃ���A����鐅�̓����Ɠy�n�̕ω��ׂ銈����ʂ��āA�����ɂ��ė�����}��w�K�����Ă��܂��B�����́A�Ԓd�̓y�𗘗p���Ď����B���̗l�q���^�u���b�g�̓���Ɏ��߂܂����B����鐅�ɂ́A�y�n��N�H������A��y�Ȃǂ��^��������A�͐ς����肷�铭�������邱�Ƃ𗝉����܂����B

�@�P�C�Q�A�U�N���̉��y����K���Q�ς����Ă��������܂����B�P�N���́A�u�����イ����ɂ��������v���̂��Ȃ���A�̂����ς��ɕ\�����Ă��܂����B�u�������������������������v�̉̎��́A�������t�̂悤�ł����A���t���͂�����`���Ă��܂��B�Q�N���́u������̍����v���e�p�[�g�ɕ�����Ȃ�����K�����Ă��܂����B�̈�قł̗��K�͎���ł��B�U�N���́A�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g���̋Ȃ����t�B�����e���|�������Ȃ��Ă��܂��ۑ�����Ă��܂����B���ƂP�T�ԂƏ����ł����A�W�����ĉ��y��Ɍ����Ċw�K�ɎQ�����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�T�N���̗��ȁu����鐅�v�̊w�K�ł��B����鐅�̑�������ʂɒ��ڂ��āA�����̏����𐧌䂵�Ȃ���A����鐅�̓����Ɠy�n�̕ω��ׂ銈����ʂ��āA�����ɂ��ė�����}��w�K�����Ă��܂��B�����́A�Ԓd�̓y�𗘗p���Ď����B���̗l�q���^�u���b�g�̓���Ɏ��߂܂����B����鐅�ɂ́A�y�n��N�H������A��y�Ȃǂ��^��������A�͐ς����肷�铭�������邱�Ƃ𗝉����܂����B

�@�P�C�Q�A�U�N���̉��y����K���Q�ς����Ă��������܂����B�P�N���́A�u�����イ����ɂ��������v���̂��Ȃ���A�̂����ς��ɕ\�����Ă��܂����B�u�������������������������v�̉̎��́A�������t�̂悤�ł����A���t���͂�����`���Ă��܂��B�Q�N���́u������̍����v���e�p�[�g�ɕ�����Ȃ�����K�����Ă��܂����B�̈�قł̗��K�͎���ł��B�U�N���́A�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g���̋Ȃ����t�B�����e���|�������Ȃ��Ă��܂��ۑ�����Ă��܂����B���ƂP�T�ԂƏ����ł����A�W�����ĉ��y��Ɍ����Ċw�K�ɎQ�����Ă��܂����B

�P�O���Q�W���i���j�n���E�B������

�@�R�P���̃n���E�B���Ɍ����āA��N�x�J�Â����u�n���E�B���i�C�g�v�Ŏg�p�����O�b�Y�����A���~���A�E�����ւɁA�w�Z�^�c���c��ψ�����APTA�̕�������������Ă��������܂����B�S���Ԗڂ����肩�珀�������Ă��������܂����B���H�̕����ł́A��������t�������Ă��������Ă��邱�Ƃ��q�������ɏЉ���Ă��������܂����B�u���N�̓n���E�B���i�C�g�͂��Ȃ��̂��ȁv�Ǝ��������܂����B�u���N�͂��Ȃ�����ǁA�T�O���N�s�����T�ŃC�x���g����邩��ˁv�Ɠ����܂����B���~���߂��̎q�������́A�n���E�B���̏���t�����C�ɂ��Ȃ���|�������Ă��܂����B

�@�u�搶���̔������y���݂ł��B�v�u�i����t���́j��肷���ł����H�v�ƋC�ɂ���Ȃ�����A�y�������ɏ���������Ă��������܂����B�q�������̉��Z���́A�݂�ȏ���������ĉ��Z���܂����B�q�������̂��߂ɁA���������Ă�����������Ă��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�P���̃n���E�B���Ɍ����āA��N�x�J�Â����u�n���E�B���i�C�g�v�Ŏg�p�����O�b�Y�����A���~���A�E�����ւɁA�w�Z�^�c���c��ψ�����APTA�̕�������������Ă��������܂����B�S���Ԗڂ����肩�珀�������Ă��������܂����B���H�̕����ł́A��������t�������Ă��������Ă��邱�Ƃ��q�������ɏЉ���Ă��������܂����B�u���N�̓n���E�B���i�C�g�͂��Ȃ��̂��ȁv�Ǝ��������܂����B�u���N�͂��Ȃ�����ǁA�T�O���N�s�����T�ŃC�x���g����邩��ˁv�Ɠ����܂����B���~���߂��̎q�������́A�n���E�B���̏���t�����C�ɂ��Ȃ���|�������Ă��܂����B

�@�u�搶���̔������y���݂ł��B�v�u�i����t���́j��肷���ł����H�v�ƋC�ɂ���Ȃ�����A�y�������ɏ���������Ă��������܂����B�q�������̉��Z���́A�݂�ȏ���������ĉ��Z���܂����B�q�������̂��߂ɁA���������Ă�����������Ă��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B

�P�O���Q�T���i���j�S���A�����w�Z��������c��

�@��������A�S������W�܂�Q�Q�O�O���̍Z���搶���ƂƂ��ɓ������ŊJ�Â��ꂽ�W�L�̌������c��ɁA�n��̑�\�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂����B�����Ȋw�Ȃ̕��̍u�b�A�S�̉�A�P�R�̕��ȉ�ɕ�����āA����ʂɂ��Ă̌������c��A�u��������܂����B�l�X�ȓs���{���̍Z���搶���̌������\�A���H�Ɋ������A�h�������������܂����B

�@�����ȊO�̏h���Ŋw�Z�������邱�Ƃ��Ȃ������̂ŁA�q�������ɉ���₵�������܂����B���j���Ɏq�������ɉ��̂��y���݂ł��B

�@

�@

�@��������A�S������W�܂�Q�Q�O�O���̍Z���搶���ƂƂ��ɓ������ŊJ�Â��ꂽ�W�L�̌������c��ɁA�n��̑�\�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂����B�����Ȋw�Ȃ̕��̍u�b�A�S�̉�A�P�R�̕��ȉ�ɕ�����āA����ʂɂ��Ă̌������c��A�u��������܂����B�l�X�ȓs���{���̍Z���搶���̌������\�A���H�Ɋ������A�h�������������܂����B

�@�����ȊO�̏h���Ŋw�Z�������邱�Ƃ��Ȃ������̂ŁA�q�������ɉ���₵�������܂����B���j���Ɏq�������ɉ��̂��y���݂ł��B

�P�O���Q�S���i�j�Q�N������

�@�������s�ɂ���u�S�������فv�֍s���Ă��܂����B�ؕ�������A�������D�@��ʂ����肷��̌����ł��܂����B

�@�ԗ��X�e�[�V�����ɂ́A�R�U�����̎ԗ����W������Ă��܂��B�̂̐V�����A���C�@�֎ԁA�q�ԁA�d�ԁA�d�C�@�֎ԓ��A���͐Â��ɓ������~�߂Ă�������Ă���ԗ������̂��������Ƃ����p�A��������������A�f����ICT����g���ĕ\������Ă��܂����B���ꂼ��̎ԗ������X�g�[���[�┗�͂��������܂����B���k�V�����Ŏ����R�Q�OK���̉c�Ɖ^�]���s���A�d�T�n�̎��ԂƓ������̂��W������Ă��܂����B

�@�q�Ԃ̒��ł́A�W�̐l�̘b���������蕷���A����ɋ����S�������܂����B����ςȑԓx�ł����B

�@�Ȋw�X�e�[�V�����ł́A�S���ɉB���ꂽ�s�v�c��������A�S���̂����݂��y���݂Ȃ��痝�����̌������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�������s�ɂ���u�S�������فv�֍s���Ă��܂����B�ؕ�������A�������D�@��ʂ����肷��̌����ł��܂����B

�@�ԗ��X�e�[�V�����ɂ́A�R�U�����̎ԗ����W������Ă��܂��B�̂̐V�����A���C�@�֎ԁA�q�ԁA�d�ԁA�d�C�@�֎ԓ��A���͐Â��ɓ������~�߂Ă�������Ă���ԗ������̂��������Ƃ����p�A��������������A�f����ICT����g���ĕ\������Ă��܂����B���ꂼ��̎ԗ������X�g�[���[�┗�͂��������܂����B���k�V�����Ŏ����R�Q�OK���̉c�Ɖ^�]���s���A�d�T�n�̎��ԂƓ������̂��W������Ă��܂����B

�@�q�Ԃ̒��ł́A�W�̐l�̘b���������蕷���A����ɋ����S�������܂����B����ςȑԓx�ł����B

�@�Ȋw�X�e�[�V�����ł́A�S���ɉB���ꂽ�s�v�c��������A�S���̂����݂��y���݂Ȃ��痝�����̌������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�P�O���Q�R���i���j�@�����`�����I�E�Ǐ�����

�@���A�o�Z���Ă����q���������u�J�}�L���̗��������܂����`�I�v�ƁA�����Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�ƒ��߂Ă݂�ƁA�m���ɂ����ł��B�u�Ȃɂ�����́H�v�Ƒ��X�Ɠo�Z���Ă����q���������J�}�L���̗������ɂ��܂����B�u�������̂͂���Ȃ̂��ȁv�Ƃ����ƁA�͂ɂ��݂Ȃ���R�N���A�Q�N������������ċ����Ă���܂����B������ɋ����ւ����Ă����܂����B���̂ق����肷��o�����ł����B

�@�P�O���͓Ǐ����Ԃł��B�Q�P���̌��j���ɂ́A�S�C�ȊO�̐E������̓Ǐ��Љ��{�̓ǂݕ�����������܂����B���́A���N�ɂ킽��q�������ɐe���܂�Ă���G�{�u����Ƃ���v�̃V���[�Y�Œm���鎙�����w��Ƃ̒��엛�}�q����{�A�n���E�B���ɂ��Ȃ{���U�N���ɏЉ�ɂ��A�ǂݕ����������܂����B�}�����ɂ́A�}���x�������܂莆�ō�����n���E�B���������Ă��܂��B��w�N�P �O ���ȏ�A���w�N �U ���ȏ�A���w�N

�S ���ȏ�Ƃ����A�ڕW�œǏ��̖���ĂĂ��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���A�o�Z���Ă����q���������u�J�}�L���̗��������܂����`�I�v�ƁA�����Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�ƒ��߂Ă݂�ƁA�m���ɂ����ł��B�u�Ȃɂ�����́H�v�Ƒ��X�Ɠo�Z���Ă����q���������J�}�L���̗������ɂ��܂����B�u�������̂͂���Ȃ̂��ȁv�Ƃ����ƁA�͂ɂ��݂Ȃ���R�N���A�Q�N������������ċ����Ă���܂����B������ɋ����ւ����Ă����܂����B���̂ق����肷��o�����ł����B

�@�P�O���͓Ǐ����Ԃł��B�Q�P���̌��j���ɂ́A�S�C�ȊO�̐E������̓Ǐ��Љ��{�̓ǂݕ�����������܂����B���́A���N�ɂ킽��q�������ɐe���܂�Ă���G�{�u����Ƃ���v�̃V���[�Y�Œm���鎙�����w��Ƃ̒��엛�}�q����{�A�n���E�B���ɂ��Ȃ{���U�N���ɏЉ�ɂ��A�ǂݕ����������܂����B�}�����ɂ́A�}���x�������܂莆�ō�����n���E�B���������Ă��܂��B��w�N�P �O ���ȏ�A���w�N �U ���ȏ�A���w�N

�S ���ȏ�Ƃ����A�ڕW�œǏ��̖���ĂĂ��܂��B

�P�O���Q�Q���i�j�@�P�N������

�@�������Ȃ��������Ȃ����傤�ǂ悢�C��̒��A�u��ʌ����ǂ����R���������v�ɏo�����܂����B�q�������̓o�X�ɏ���ĉ����ɏo������̂́A���߂ĂȂ̂Ń��N���N���Ă��܂��B

�@���n�ɒ����ƁA�܂������ŋL�O�B�e�ł��B�u���Ȃ����������v�ƁA�������ٓ���H�ׂ������Ă���q���������܂����B

�@�����Ƃ̂ӂꂠ���ł́A�������b�g���O���[�v���ƂɐG������A���M�ɐG�ꂽ�肵�܂����B���M�ɂ͂P�C���ƂɎ�ɂ����Ă��閼�D�ɖ��O�������Ă���܂����B�u���������v�ƌĂт�����ƁA�����Ƃ�ڂ���Ă���܂����B���̓����ڂ�ł́A��l��l�̌����܂����B�u�����������������v�u�C�����悩�������v�ƁA�j�R�j�R�ł��B

�@�����̂��ٓ��́A�q�������̃O���[�v�̒��ŐH�ׂ����Ă��炢�܂����B���O�ł݂�ȂŐH�ׂ邨�ٓ��̖��͊i�ʂł��B

�@�ߌ�́A�R�A���A�J���K���[�A�J�s�p���Ȃǂ̃R�[�i�[���O���[�v�ʼn��܂����B���߂ẴO���[�v�s���ŁA���q�ɂȂ�Ȃ����ƐS�z���܂������A�ǂ̃O���[�v���o���o���ɂȂ炸�A�X�^���v�����[�̃~�b�V�������N���A���܂����B���̂������P�N���ł����B��������̊y�����v���o���ł��܂����B

�@

�@

�@�������Ȃ��������Ȃ����傤�ǂ悢�C��̒��A�u��ʌ����ǂ����R���������v�ɏo�����܂����B�q�������̓o�X�ɏ���ĉ����ɏo������̂́A���߂ĂȂ̂Ń��N���N���Ă��܂��B

�@���n�ɒ����ƁA�܂������ŋL�O�B�e�ł��B�u���Ȃ����������v�ƁA�������ٓ���H�ׂ������Ă���q���������܂����B

�@�����Ƃ̂ӂꂠ���ł́A�������b�g���O���[�v���ƂɐG������A���M�ɐG�ꂽ�肵�܂����B���M�ɂ͂P�C���ƂɎ�ɂ����Ă��閼�D�ɖ��O�������Ă���܂����B�u���������v�ƌĂт�����ƁA�����Ƃ�ڂ���Ă���܂����B���̓����ڂ�ł́A��l��l�̌����܂����B�u�����������������v�u�C�����悩�������v�ƁA�j�R�j�R�ł��B

�@�����̂��ٓ��́A�q�������̃O���[�v�̒��ŐH�ׂ����Ă��炢�܂����B���O�ł݂�ȂŐH�ׂ邨�ٓ��̖��͊i�ʂł��B

�@�ߌ�́A�R�A���A�J���K���[�A�J�s�p���Ȃǂ̃R�[�i�[���O���[�v�ʼn��܂����B���߂ẴO���[�v�s���ŁA���q�ɂȂ�Ȃ����ƐS�z���܂������A�ǂ̃O���[�v���o���o���ɂȂ炸�A�X�^���v�����[�̃~�b�V�������N���A���܂����B���̂������P�N���ł����B��������̊y�����v���o���ł��܂����B

�@

�@�P�O���Q�P���i���j����Ȍ�������

�@�w�Z�ۑ茤�C������A3�N1�g�ō���Ȃ̌������Ƃ�����܂����B�w���҂́A���N�x�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��镶���w�@��w��Y�搶�ł��B�R�N���̍���ȁu���������̂���������v�i�푈���w���ށj�̑�S���Ԗڂ̓��e�ł����B�߂��ẮA�u���2�́w����������x������ׂāA�u���������v�̋C������b���������v�ł��B�S�C�́A�߂��Ă𐺂ɏo���ēǂނ��ƂŁA�˂炢�m�Ɉӎ������Ă��܂����B�܂��A��ׂ�S�̊ϓ_�i���A�ꏊ�A�o��l���A�l�q�j���ӎ������Ă��܂����B�u���������v�̋C�������킩��Ƃ�����T�C�h���C���������A�l���������Ă��܂����B�S�C�̕⏕����ɂ́A�q�������͂��Ȃ�ǂݍ���ł��邱�Ƃ��畨��̓��e�𗝉����Ă���̂ŁA�����̂Ԃ₫������܂����B���q�Ɋ�Â��āu���������v�̋C������ǂݎ��A���R��������Ă��܂����B�푈���w�ɂ��āA�w�K���𐮂�����A�w�K�ߒ����f��������A�����̊��z�̏Љ�A���܂ł̓ǂݎ��̓��e���f�����ꂽ��ƁA���̋����ɂƂ��Ċw�т�����܂����B

�@���ƌ�A�u���ꂪ�y�����I�v�Ƃ����q�������̌��t�ɁA�S�C�͂��ꂵ�����ł����B���������q�����������������ĂĂ��������Ǝv���܂����B

�@�������c�ł́A�搶���̔M�S�Ȉӌ�����������܂����B�����āAY�搶������Ƃ̏�ʂŁA�S�C�̎w���̂悢�Ƃ�������������̗�������Ď����Ă��������܂����B�悢���Ƃł��邱�Ƃق߂Ă��������܂����B�悢k���Ƃ�����ƁA���̐搶���̎h���ɂȂ�A���Ƃ��ς��܂��B�����12����1�N���ŗ\�肵�Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�w�Z�ۑ茤�C������A3�N1�g�ō���Ȃ̌������Ƃ�����܂����B�w���҂́A���N�x�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��镶���w�@��w��Y�搶�ł��B�R�N���̍���ȁu���������̂���������v�i�푈���w���ށj�̑�S���Ԗڂ̓��e�ł����B�߂��ẮA�u���2�́w����������x������ׂāA�u���������v�̋C������b���������v�ł��B�S�C�́A�߂��Ă𐺂ɏo���ēǂނ��ƂŁA�˂炢�m�Ɉӎ������Ă��܂����B�܂��A��ׂ�S�̊ϓ_�i���A�ꏊ�A�o��l���A�l�q�j���ӎ������Ă��܂����B�u���������v�̋C�������킩��Ƃ�����T�C�h���C���������A�l���������Ă��܂����B�S�C�̕⏕����ɂ́A�q�������͂��Ȃ�ǂݍ���ł��邱�Ƃ��畨��̓��e�𗝉����Ă���̂ŁA�����̂Ԃ₫������܂����B���q�Ɋ�Â��āu���������v�̋C������ǂݎ��A���R��������Ă��܂����B�푈���w�ɂ��āA�w�K���𐮂�����A�w�K�ߒ����f��������A�����̊��z�̏Љ�A���܂ł̓ǂݎ��̓��e���f�����ꂽ��ƁA���̋����ɂƂ��Ċw�т�����܂����B

�@���ƌ�A�u���ꂪ�y�����I�v�Ƃ����q�������̌��t�ɁA�S�C�͂��ꂵ�����ł����B���������q�����������������ĂĂ��������Ǝv���܂����B