�ߘa�V�N�x�@�ɂ��͂炫�炫����L�@�P�w��

�V���Q�W���i���j�������Ղ�

�@�u�������Ղ�v�̊J��ɎQ�����Ă܂���܂����B�������ҏ��ł������A���N���n��̊F����̔M���v�����W�܂�A�܂�̋�C�͊��C�ɖ����Ă��܂����B�c�O�Ȃ���A�q�ǂ������̎p�����邱�Ƃ͊����܂���ł������A����ł��A���̂����炱����ɏ���ꂽ���̂�A�s��20���N�̎v���A�А��̗ǂ��������A�`���������p���S���肽���̎p��ڂɂ��Ȃ���A�u���̒n��ɍ�����������Ƃ͉����v�����߂čl����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B

�@�n��̊F���S�����߂ď�������Ă������Ƃ��悭�`����Ă��āA�u�Ղ�v�Ƃ����ꂪ�A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��A������z���āu�ւ�v�����L�����ȋ@��ł���Ɗ����܂����B

�@����͂��ЁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɂ܂�̓��킢��̌��������Ǝv���܂��B

�@

�@

�@�u�������Ղ�v�̊J��ɎQ�����Ă܂���܂����B�������ҏ��ł������A���N���n��̊F����̔M���v�����W�܂�A�܂�̋�C�͊��C�ɖ����Ă��܂����B�c�O�Ȃ���A�q�ǂ������̎p�����邱�Ƃ͊����܂���ł������A����ł��A���̂����炱����ɏ���ꂽ���̂�A�s��20���N�̎v���A�А��̗ǂ��������A�`���������p���S���肽���̎p��ڂɂ��Ȃ���A�u���̒n��ɍ�����������Ƃ͉����v�����߂čl����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B

�@�n��̊F���S�����߂ď�������Ă������Ƃ��悭�`����Ă��āA�u�Ղ�v�Ƃ����ꂪ�A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��A������z���āu�ւ�v�����L�����ȋ@��ł���Ɗ����܂����B

�@����͂��ЁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɂ܂�̓��킢��̌��������Ǝv���܂��B

�V���Q�T���i���j�T�}�[�X�N�[���Q���ځE���C�R����

�@�T�}�[�X�N�[���Q���ڂł��B��������T�}�[�X�N�[���ɎQ������q�A��������w�K�̌��������鐶�k�A�w���A�n��̕��X����������Ⴂ�܂����B������痈�Ă���q�������́A�������蒆�w���A���Z���A��w���A�n��̕��X�Ɋ���Ă��܂��B

�@�U�N���́A�u���N���w���ɂȂ�����A�T�}�[�X�N�[���ɋ����鑤�Ƃ��ĎQ�����܂��v�Ƙb���Ă���܂����B���w���A���Z���������A�u���N�����܂��I�v�ƌ����Ă���܂����B

�@�����͑�䒆�̊w�Z�^�c���c����A���@�ɂ��炵�Ă��������܂����B

�@�{�Z����ɂ��Ă���u�Ȃ���̋���v�́A���������F����̂��������Ȏx���̂��ƂɈ�܂�Ă��܂��B�Q���ԂƂ����Z�����Ԃł������A�q�������̐S�Ɏc��L���ȑ̌����Ƃ��ɖa���Ă����������F����ɁA�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@���C�R���ځB���E���́A�l�������C�ɂ���ʌ�����o�Ă���u�l�����o�琬�v���O�����v�̎��{�A���ʊ�����C�́A�w����̊J�������ꂩ�璚�J�ɓ`���A�E�����q���Ƃ��āA�͋[�w��������{�������C���s���܂����B

�@�����Q�w�������肽���Ȃ�悤�ȓ��e����ł����B�E���ō��ߍ������C���ł������Ƃ͑傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�T�}�[�X�N�[���Q���ڂł��B��������T�}�[�X�N�[���ɎQ������q�A��������w�K�̌��������鐶�k�A�w���A�n��̕��X����������Ⴂ�܂����B������痈�Ă���q�������́A�������蒆�w���A���Z���A��w���A�n��̕��X�Ɋ���Ă��܂��B

�@�U�N���́A�u���N���w���ɂȂ�����A�T�}�[�X�N�[���ɋ����鑤�Ƃ��ĎQ�����܂��v�Ƙb���Ă���܂����B���w���A���Z���������A�u���N�����܂��I�v�ƌ����Ă���܂����B

�@�����͑�䒆�̊w�Z�^�c���c����A���@�ɂ��炵�Ă��������܂����B

�@�{�Z����ɂ��Ă���u�Ȃ���̋���v�́A���������F����̂��������Ȏx���̂��ƂɈ�܂�Ă��܂��B�Q���ԂƂ����Z�����Ԃł������A�q�������̐S�Ɏc��L���ȑ̌����Ƃ��ɖa���Ă����������F����ɁA�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@���C�R���ځB���E���́A�l�������C�ɂ���ʌ�����o�Ă���u�l�����o�琬�v���O�����v�̎��{�A���ʊ�����C�́A�w����̊J�������ꂩ�璚�J�ɓ`���A�E�����q���Ƃ��āA�͋[�w��������{�������C���s���܂����B

�@�����Q�w�������肽���Ȃ�悤�ȓ��e����ł����B�E���ō��ߍ������C���ł������Ƃ͑傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂��B

�V���Q�S���i�j�T�}�[�X�N�[���P���ځE���C2����

�@���N���A�n�悮��݂ŏ��w���̊w�т��x����T�}�[�X�N�[���P���ڂ��n�܂�܂����B��䐼���A��䒆�A�ӂ��ݖ썂�Z�̐��k����A���Ɛ��̍��Z���A�����w�@��w�̑�w���A�����Ė����ψ��E���������ψ��̊F���܁A����ɂ͒n��̕��X�܂�…��������̉����Ȃ܂Ȃ������W�܂�܂����B

�@�q�ǂ������́A�قȂ鐢��Ƃ̂ӂꂠ���̒��ŐV���ȋC�Â�����A�w�т̊y�����ɏo������肵�Ă��܂��B�Ⴂ��y�����Ƃ̌𗬂͎h���ɖ����A�n��̑�l�����̌���肩��͈��S���Ɨ�܂�������Ă���l�q�ł��B���w���Ƒ�w�������������ŁA�q�������ɐڂ���l�q�͂ƂĂ��قق��܂����v���܂����B

�@�ӂ��ݖ�s����ψ���̒��q���璷�l�͂��߂S���̕��X�A�ӂ��ݖ썂���w�Z�A��䐼���w�Z�A��䒆�w�Z�̍Z���搶�������@�ɖK��Ă��������܂����B

�@���E���́A�E�����Ō��C�ł��B�����̋��ލ쐬�A����u�X�N�[���^�N�g�̊��p�̎d���v�A���ʎx������ɂ��āA�E��������i��Ŏ��g��ł��܂����B

�@���N���A�n�悮��݂ŏ��w���̊w�т��x����T�}�[�X�N�[���P���ڂ��n�܂�܂����B��䐼���A��䒆�A�ӂ��ݖ썂�Z�̐��k����A���Ɛ��̍��Z���A�����w�@��w�̑�w���A�����Ė����ψ��E���������ψ��̊F���܁A����ɂ͒n��̕��X�܂�…��������̉����Ȃ܂Ȃ������W�܂�܂����B

�@�q�ǂ������́A�قȂ鐢��Ƃ̂ӂꂠ���̒��ŐV���ȋC�Â�����A�w�т̊y�����ɏo������肵�Ă��܂��B�Ⴂ��y�����Ƃ̌𗬂͎h���ɖ����A�n��̑�l�����̌���肩��͈��S���Ɨ�܂�������Ă���l�q�ł��B���w���Ƒ�w�������������ŁA�q�������ɐڂ���l�q�͂ƂĂ��قق��܂����v���܂����B

�@�ӂ��ݖ�s����ψ���̒��q���璷�l�͂��߂S���̕��X�A�ӂ��ݖ썂���w�Z�A��䐼���w�Z�A��䒆�w�Z�̍Z���搶�������@�ɖK��Ă��������܂����B

�@���E���́A�E�����Ō��C�ł��B�����̋��ލ쐬�A����u�X�N�[���^�N�g�̊��p�̎d���v�A���ʎx������ɂ��āA�E��������i��Ŏ��g��ł��܂����B

�V���Q�R���i���j���i����

�@�E���ŋ��͂��čZ���̔��i�������s���܂����B��������ʋ����A�q�ɂȂǂɂ��鋳�ނ�p�����ЂƂm�F���A�g������́E�C�����K�v�Ȃ��́E�p��������̂ɕ����Đ������܂����B���N�g���Ă������ނɂ́A�q�ǂ������̊w�т̗��j���������A�搶�����v���o�b�������Ȃ��璚�J�ɍ�Ƃ�i�߂Ă��܂����B

�@���ɐ}�H���◝�Ȏ��ł́A�ׂ����ޗ���������A���ނ���[�̍H�v�����߂��܂��B�搶���́A�g���₷������S�����l���Ȃ���A�I�̔z�u�Ȃǂ�b�������A�����K�Ȋw�K���Â���ɓw�߂Ă��܂����B

�@�̈�فA�̈珬���������̒��ɂ��A�搶����������č�Ƃ����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�E���ŋ��͂��čZ���̔��i�������s���܂����B��������ʋ����A�q�ɂȂǂɂ��鋳�ނ�p�����ЂƂm�F���A�g������́E�C�����K�v�Ȃ��́E�p��������̂ɕ����Đ������܂����B���N�g���Ă������ނɂ́A�q�ǂ������̊w�т̗��j���������A�搶�����v���o�b�������Ȃ��璚�J�ɍ�Ƃ�i�߂Ă��܂����B

�@���ɐ}�H���◝�Ȏ��ł́A�ׂ����ޗ���������A���ނ���[�̍H�v�����߂��܂��B�搶���́A�g���₷������S�����l���Ȃ���A�I�̔z�u�Ȃǂ�b�������A�����K�Ȋw�K���Â���ɓw�߂Ă��܂����B

�@�̈�فA�̈珬���������̒��ɂ��A�搶����������č�Ƃ����Ă��܂����B

�V���Q�Q���i�j�@���C�P���ځE�l�ʒk�i�`�Q�T���j

�@�q�ǂ������̂��Ȃ��Â��ȍZ�ɂ̒��ŁA�搶�������̊w���Ɍ����Ă��܂��܂ȏ����⌤�C�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�����́A�}�H�̍�i�W�Ɍ����������Ƃ��āA�搶���������̍�i�̒�����o�i����I�肷���Ƃ��s���܂����B�}�H��C�����S�ƂȂ�A�w���̈Ӑ}���i�����鎋�_�̐���������܂����B��i��ЂƂɍ��߂�ꂽ�v����H�v�J�Ɍ��āA�ǂ̍�i���W����ŋP������b�������Ȃ���I�т܂����B�q�ǂ������̑n���̖͂L�����ɉ��߂Ċ������܂����B

�@�̈�̎��ƂɌ��������C�Ƃ��āA�̈��C�����S�ƂȂ�A�u�}�b�g�^���v�̕⏕���@�ɂ��Ă̎��Z���C�����{���܂����B���S�ɔz�����Ȃ���A���������S���Ē���ł���悤�A�⏕�̃^�C�~���O������̍H�v�Ȃǂ����ۂɑ̂����Ȃ���m�F���܂����B�搶���m�ňӌ����������A���悢�w�����@���w�э����M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@�P�w���̎q�ǂ������̗l�q�ɂ��āA�ی�҂̕��X�ɂ��b�����Ă��������l�ʒk���n�܂�܂����B���T�����ς����{����܂��B

�@�q�ǂ������̂��Ȃ��Â��ȍZ�ɂ̒��ŁA�搶�������̊w���Ɍ����Ă��܂��܂ȏ����⌤�C�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�����́A�}�H�̍�i�W�Ɍ����������Ƃ��āA�搶���������̍�i�̒�����o�i����I�肷���Ƃ��s���܂����B�}�H��C�����S�ƂȂ�A�w���̈Ӑ}���i�����鎋�_�̐���������܂����B��i��ЂƂɍ��߂�ꂽ�v����H�v�J�Ɍ��āA�ǂ̍�i���W����ŋP������b�������Ȃ���I�т܂����B�q�ǂ������̑n���̖͂L�����ɉ��߂Ċ������܂����B

�@�̈�̎��ƂɌ��������C�Ƃ��āA�̈��C�����S�ƂȂ�A�u�}�b�g�^���v�̕⏕���@�ɂ��Ă̎��Z���C�����{���܂����B���S�ɔz�����Ȃ���A���������S���Ē���ł���悤�A�⏕�̃^�C�~���O������̍H�v�Ȃǂ����ۂɑ̂����Ȃ���m�F���܂����B�搶���m�ňӌ����������A���悢�w�����@���w�э����M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@�P�w���̎q�ǂ������̗l�q�ɂ��āA�ی�҂̕��X�ɂ��b�����Ă��������l�ʒk���n�܂�܂����B���T�����ς����{����܂��B

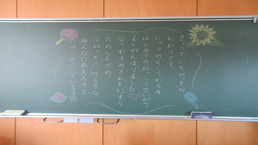

�V���P�W���i���j�P�w���I�Ǝ�

�@�����琰��n������̉��A�q�ǂ������͌��C�ɓo�Z���Ă��܂����B�����ɓ���ƁA���ɂ͒S�C�̐搶����̐S���܂郁�b�Z�[�W���B�F�Ƃ�ǂ�̃`���[�N�ŕ`���ꂽ�C���X�g�ƂƂ��ɁA�搶�̎v�����`����Ă��܂��B�q�ǂ������͂��̃��b�Z�[�W�����āA���R�ƏΊ�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂R�N���ƂU�N�������h�Ȍ��t���q�ׂĂ���܂����B�u���J�ɏ������Ƃ�������čd�M�̑�\�ɑI��܂����B�v�u�F�B�Ƃ����Ȃ��A���ǂ��߂����܂����B�Q�w���͐[���F�B�Ƃ����������ł��B�v���X�Ƃ����p�ɁA���̎������搶�������S���A���肪�苿���܂����B

�@�I�Ǝ���́A�d�M�W�œ��܂����q�ǂ������ւ̏�`�B������܂����B��\�̂U�N���̕Ԏ����ƂĂ����炵�������ł��B

�@�����ɖ߂�ƁA���悢��ʒm�\�̎��ԁB�搶�����l�ЂƂ�Ɏ�n�����ʒm�\���A�ْ������ʎ����Ŏ��q�A���������ɏΊ��������q�A�����ƒ��g���̂����q…�B���̎p����A�P�w���̓w�͂�����������A�����M���Ȃ�܂����B

�@��������͉ċx�݁B���̂₯���Ȃ��A���C�ɉ߂����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�Q�w���A�܂����萬�������q�ǂ������ɉ��̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����琰��n������̉��A�q�ǂ������͌��C�ɓo�Z���Ă��܂����B�����ɓ���ƁA���ɂ͒S�C�̐搶����̐S���܂郁�b�Z�[�W���B�F�Ƃ�ǂ�̃`���[�N�ŕ`���ꂽ�C���X�g�ƂƂ��ɁA�搶�̎v�����`����Ă��܂��B�q�ǂ������͂��̃��b�Z�[�W�����āA���R�ƏΊ�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂R�N���ƂU�N�������h�Ȍ��t���q�ׂĂ���܂����B�u���J�ɏ������Ƃ�������čd�M�̑�\�ɑI��܂����B�v�u�F�B�Ƃ����Ȃ��A���ǂ��߂����܂����B�Q�w���͐[���F�B�Ƃ����������ł��B�v���X�Ƃ����p�ɁA���̎������搶�������S���A���肪�苿���܂����B

�@�I�Ǝ���́A�d�M�W�œ��܂����q�ǂ������ւ̏�`�B������܂����B��\�̂U�N���̕Ԏ����ƂĂ����炵�������ł��B

�@�����ɖ߂�ƁA���悢��ʒm�\�̎��ԁB�搶�����l�ЂƂ�Ɏ�n�����ʒm�\���A�ْ������ʎ����Ŏ��q�A���������ɏΊ��������q�A�����ƒ��g���̂����q…�B���̎p����A�P�w���̓w�͂�����������A�����M���Ȃ�܂����B

�@��������͉ċx�݁B���̂₯���Ȃ��A���C�ɉ߂����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�Q�w���A�܂����萬�������q�ǂ������ɉ��̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@

�V���P�V���i�j���y���݉�E��|���E�e�X�g

�@�ߑO���̋����ł́A�Ō�̊m�F�e�X�g�ɐ^���ȕ\��Ō��������q�ǂ������̎p�B�����������M�̉��A���Ȃ����Ȃ���̌������A���ꂼ�ꂪ���̂P�w���̊w�т������Ȃ�ɐU��Ԃ��Ă��܂����B

�@��|�������Ă���N���X������܂����B���b�J�[������̋r�A���~���̌C���܂ŁA���i���߂��������ȏꏊ�ɂ��ڂ������Ȃ���A���͂��ăS�V�S�V�B�G�Ђɐ����܂܂������ɂ��A�����̐Ղ������܂����B�u�P�w�����肪�Ƃ��I�v�Ƃ����C���������߂āA�݂�ȂŊw�Z���s�J�s�J�ɂ��܂����B

�@�����āA���y���݉�I�e�N���X���ƂɍH�v���Â炵����悪�ڔ������ł��B�}�W�b�N����A����Q�[������A�N�C�Y����܂ŁB�F�B�Ɖ߂������ʂȎ��ԂɁA�q�ǂ������̊��������Ȑ����Z�ɒ��ɋ����܂����B

�@�Q�N���̋����ł̃}�W�b�N�́A�ƂĂ��N�I���e�B�������A���˂��������킩��Ȃ��قǂł����B���炵�������ł��B

�@�����̏I�Ǝ��ł́A�P�w���̐������������A���̈���ւ̃G�[���𑗂肽���Ǝv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ߑO���̋����ł́A�Ō�̊m�F�e�X�g�ɐ^���ȕ\��Ō��������q�ǂ������̎p�B�����������M�̉��A���Ȃ����Ȃ���̌������A���ꂼ�ꂪ���̂P�w���̊w�т������Ȃ�ɐU��Ԃ��Ă��܂����B

�@��|�������Ă���N���X������܂����B���b�J�[������̋r�A���~���̌C���܂ŁA���i���߂��������ȏꏊ�ɂ��ڂ������Ȃ���A���͂��ăS�V�S�V�B�G�Ђɐ����܂܂������ɂ��A�����̐Ղ������܂����B�u�P�w�����肪�Ƃ��I�v�Ƃ����C���������߂āA�݂�ȂŊw�Z���s�J�s�J�ɂ��܂����B

�@�����āA���y���݉�I�e�N���X���ƂɍH�v���Â炵����悪�ڔ������ł��B�}�W�b�N����A����Q�[������A�N�C�Y����܂ŁB�F�B�Ɖ߂������ʂȎ��ԂɁA�q�ǂ������̊��������Ȑ����Z�ɒ��ɋ����܂����B

�@�Q�N���̋����ł̃}�W�b�N�́A�ƂĂ��N�I���e�B�������A���˂��������킩��Ȃ��قǂł����B���炵�������ł��B

�@�����̏I�Ǝ��ł́A�P�w���̐������������A���̈���ւ̃G�[���𑗂肽���Ǝv���܂��B

�V���P�U���i���j�\�t�g�o���[�{�[���E��i�ӏ�

�@�S�N���������ő̈�̎��Ƃ��s���܂����B��ڂ́u�\�t�g�o���[�{�[���v�B�_�炩���{�[�����g���āA�݂�ȂŊy�����������܂����B�ŏ��̓��[�����m�F���Ȃ���A�`�[���Ńp�X���K�����Ă��܂����B�{�[������邽�тɁu�i�C�X�I�v�Ɛ������������p���ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�T�N���̐}�H�ł́A�F�B�̍�i���ӏ܂��鎞�Ԃ�����܂����B�G�i���ʁj�Ɨ��̍�i�ł��B�G�́u�G�߂������āv���̂́u�r�[�ʑ�`���v�ł��B���ʂ��猩����A�߂��猩����Ƃ��ꂼ�ꂪ�v���v���̐��E��\��������i�����т܂����B�Â��ɂ��܂��Ċӏ܂��A�F�B�̂悢�Ƃ�����L�����Ă��܂����B�L���E�����͂܂�ŏ����Ȕ��p�ق̂悤�ł����B�����Ƃ͈Ⴄ���_�┭�z�ɐG��邱�ƂŁA�q�ǂ������̊���������ɖL���ɂȂ��Ă����̂������܂����B���ꂩ����A�n������y�����ƁA�ӏ܂���ʔ����̗������ɂ��Ă��������ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�S�N���������ő̈�̎��Ƃ��s���܂����B��ڂ́u�\�t�g�o���[�{�[���v�B�_�炩���{�[�����g���āA�݂�ȂŊy�����������܂����B�ŏ��̓��[�����m�F���Ȃ���A�`�[���Ńp�X���K�����Ă��܂����B�{�[������邽�тɁu�i�C�X�I�v�Ɛ������������p���ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�T�N���̐}�H�ł́A�F�B�̍�i���ӏ܂��鎞�Ԃ�����܂����B�G�i���ʁj�Ɨ��̍�i�ł��B�G�́u�G�߂������āv���̂́u�r�[�ʑ�`���v�ł��B���ʂ��猩����A�߂��猩����Ƃ��ꂼ�ꂪ�v���v���̐��E��\��������i�����т܂����B�Â��ɂ��܂��Ċӏ܂��A�F�B�̂悢�Ƃ�����L�����Ă��܂����B�L���E�����͂܂�ŏ����Ȕ��p�ق̂悤�ł����B�����Ƃ͈Ⴄ���_�┭�z�ɐG��邱�ƂŁA�q�ǂ������̊���������ɖL���ɂȂ��Ă����̂������܂����B���ꂩ����A�n������y�����ƁA�ӏ܂���ʔ����̗������ɂ��Ă��������ł��B

�V���P�T���i�j�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�E�����W

�@�R�N�Q�g�̋�������A�y�������ȏ����肪�������Ă��܂����B�̂����Ă݂�ƍ���̊w�K�u�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�v�̃N�C�Y�������Ă���Ƃ���ł����B

�@�q�ǂ������͎����Ŗ{��ǂ��e�����ƂɍH�v�����炵���N�C�Y���o�肵�Ă��܂��B�o��҂̕\��͂ǂ����ւ炵���ł��B���\�������Ď�������Ă����������Ă���q�ǂ��������������܂����B�u�t���~���S�̑̂͂Ȃ��s���N�F�Ȃ́H�v�ł́A�s���N�F�̐H�ו���H�ׂĂ��邩�炾�����ł��B���߂Ēm��܂����B�{����w�m���������̌��t�œ`���邱�ƂŁA�Ǐ����[�܂��Ă���悤�ł��B

�@�ƊԂ̋x�ݎ��ԁA�Q�g����L����ʂ�߂���Ƃ���ɁA�R�N�P�g����u�Z���搶�����ɗ��Ă��������I�������W�����Ƃ���ł��v�Ǝq�ǂ������ɗU���܂����B�C�X�̏�̂�������ɁA�����W�̃����o�[�������A�Ȃɍ��킹�ĐU�t�����Ă��܂��B���̃L���̂��铮���A���߃|�[�Y�A�ڐ��ƕ\����炵���A�唚�ł����B�I���ƁA�u�������A�������I�v�̎q�ǂ������̃A���R�[�����R��������܂����B

�@�w�т��V�т��S�͂Ŋy���ޑ��R�N���ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�Q�g�̋�������A�y�������ȏ����肪�������Ă��܂����B�̂����Ă݂�ƍ���̊w�K�u�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�v�̃N�C�Y�������Ă���Ƃ���ł����B

�@�q�ǂ������͎����Ŗ{��ǂ��e�����ƂɍH�v�����炵���N�C�Y���o�肵�Ă��܂��B�o��҂̕\��͂ǂ����ւ炵���ł��B���\�������Ď�������Ă����������Ă���q�ǂ��������������܂����B�u�t���~���S�̑̂͂Ȃ��s���N�F�Ȃ́H�v�ł́A�s���N�F�̐H�ו���H�ׂĂ��邩�炾�����ł��B���߂Ēm��܂����B�{����w�m���������̌��t�œ`���邱�ƂŁA�Ǐ����[�܂��Ă���悤�ł��B

�@�ƊԂ̋x�ݎ��ԁA�Q�g����L����ʂ�߂���Ƃ���ɁA�R�N�P�g����u�Z���搶�����ɗ��Ă��������I�������W�����Ƃ���ł��v�Ǝq�ǂ������ɗU���܂����B�C�X�̏�̂�������ɁA�����W�̃����o�[�������A�Ȃɍ��킹�ĐU�t�����Ă��܂��B���̃L���̂��铮���A���߃|�[�Y�A�ڐ��ƕ\����炵���A�唚�ł����B�I���ƁA�u�������A�������I�v�̎q�ǂ������̃A���R�[�����R��������܂����B

�@�w�т��V�т��S�͂Ŋy���ޑ��R�N���ł����B

�V���P�S���i���j�@�������܂����I�E�Ԃ����S�[���E�}�b�g�V��

�@���̏T���ŁA�c�o���̃q�i�������������܂����B�����������Ă����̂ŁA���ꂵ���悤�Ȃ��т����悤�ȁA���т����悤�Ȃ��ꂵ���悤�ȕ��G�ȋC�����ł͂���܂����A�����ɑ����������Ƃ͊�тł��B���C�ɗ��N�܂������ɖ߂��Ă��Ăق����Ɗ肢�܂��B

�@�Z�����O�ɂ́A�̃J�[�e���Ƃ��āA�S�[�����͔|���Ă��܂��B��N�́A�̃J�[�e�������ɂł����̂ŁA�ӂ��ݖ�s����\������܂����B���N���͔|���Ă���̂ł����A���߂Ď����Ȃ�܂����B�傫���͂��������T�Z���`�قǂ̂��킢���S�[���̎��̐Ԃ����ł��B���ꂩ��ǂ�ǂ�����Ȃ�̂��y���݂ł��B

�@�P�N���̑̈�B�P�C�Q�g�����Ŏ��{���Ă��܂��B�O���낪��A��낱�낪��A��l�g�ł̊ۑ����낪��A�ǂ̂ڂ�t�����A���������A���������сA�A���e�i�A������̑������A�쒵�ѓ��A�}�b�g�����h������Ă�������^�����ł��܂����B��̂����ɋC��t���Ȃ���A���݂��ɐ��������Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@���̏T���ŁA�c�o���̃q�i�������������܂����B�����������Ă����̂ŁA���ꂵ���悤�Ȃ��т����悤�ȁA���т����悤�Ȃ��ꂵ���悤�ȕ��G�ȋC�����ł͂���܂����A�����ɑ����������Ƃ͊�тł��B���C�ɗ��N�܂������ɖ߂��Ă��Ăق����Ɗ肢�܂��B

�@�Z�����O�ɂ́A�̃J�[�e���Ƃ��āA�S�[�����͔|���Ă��܂��B��N�́A�̃J�[�e�������ɂł����̂ŁA�ӂ��ݖ�s����\������܂����B���N���͔|���Ă���̂ł����A���߂Ď����Ȃ�܂����B�傫���͂��������T�Z���`�قǂ̂��킢���S�[���̎��̐Ԃ����ł��B���ꂩ��ǂ�ǂ�����Ȃ�̂��y���݂ł��B

�@�P�N���̑̈�B�P�C�Q�g�����Ŏ��{���Ă��܂��B�O���낪��A��낱�낪��A��l�g�ł̊ۑ����낪��A�ǂ̂ڂ�t�����A���������A���������сA�A���e�i�A������̑������A�쒵�ѓ��A�}�b�g�����h������Ă�������^�����ł��܂����B��̂����ɋC��t���Ȃ���A���݂��ɐ��������Ă��܂����B

�V���P�P���i���j�@�����q�ǂ��܂�

�@���N�x�́u�����q�ǂ��܂�v�ł́A���̎��݂Ƃ��āA�c����ǂ��Ƃ̂��X���o�i���܂����B�w�N�����يw�N�𗬂̒��ŁA�q�ǂ������͗͂����킹�Ċ��E�����E�^�c�Ɏ��g�݂܂����B

�@�u�o�C�L���}�������Ă�I���傭�ς�܂�V���[�e�B���O�v�u���҂��݂�̂킭�킭��Ȃ��v�u�s�N�~������s�N�~���t�B�b�V���O�v�u�M���M���Ŏ~�߂납�`�L���[�X�v�u�o�C�L���}���ɏ��āA��Q�������[�v�u�ԃs�N�~���������v…�ǂ̂��X�ɂ����ꂼ��̔ǂ́u�A�C�f�B�A�v�Ɓu�H�v�v���l�܂��Ă��āA���ꂵ�����q������Ί炢���ς��ł����B�u�X�y�V�����V���b�v�r�搶�v�́A�R�O�b�Ԃłǂꂾ���J�E���^�[�������邩�Ƃ����搶���ŏ��o�X�ł��B���X�����Ȃ���A�Í��X�^���v�����[������A�y�����{���ł����B

�@��w�N�̎q�ǂ���������t���s���A���w�N�̎q�ǂ������͐�`�̌Ăэ��݂��撣��܂����B���w�N�̎q�ǂ��������₳�������������Ȃ���i�s�����[�h����p�́A�S�������������Ȃ�܂����B�݂�Ȃł��X�����y�����A��萋����B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B

�@�ی�҂̕��X�������Q�����Ă�������A�q�ǂ������̗�݂ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�@

�@���N�x�́u�����q�ǂ��܂�v�ł́A���̎��݂Ƃ��āA�c����ǂ��Ƃ̂��X���o�i���܂����B�w�N�����يw�N�𗬂̒��ŁA�q�ǂ������͗͂����킹�Ċ��E�����E�^�c�Ɏ��g�݂܂����B

�@�u�o�C�L���}�������Ă�I���傭�ς�܂�V���[�e�B���O�v�u���҂��݂�̂킭�킭��Ȃ��v�u�s�N�~������s�N�~���t�B�b�V���O�v�u�M���M���Ŏ~�߂납�`�L���[�X�v�u�o�C�L���}���ɏ��āA��Q�������[�v�u�ԃs�N�~���������v…�ǂ̂��X�ɂ����ꂼ��̔ǂ́u�A�C�f�B�A�v�Ɓu�H�v�v���l�܂��Ă��āA���ꂵ�����q������Ί炢���ς��ł����B�u�X�y�V�����V���b�v�r�搶�v�́A�R�O�b�Ԃłǂꂾ���J�E���^�[�������邩�Ƃ����搶���ŏ��o�X�ł��B���X�����Ȃ���A�Í��X�^���v�����[������A�y�����{���ł����B

�@��w�N�̎q�ǂ���������t���s���A���w�N�̎q�ǂ������͐�`�̌Ăэ��݂��撣��܂����B���w�N�̎q�ǂ��������₳�������������Ȃ���i�s�����[�h����p�́A�S�������������Ȃ�܂����B�݂�Ȃł��X�����y�����A��萋����B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B

�@�ی�҂̕��X�������Q�����Ă�������A�q�ǂ������̗�݂ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�@

�V���P�O���i�j�������̓��E�������ǂ��܂�̏���

�@����O�ɂ́A�����ȏ�ɓ��₩�Ȑ��������n���Ă��܂����B�����P�O���́u�������̓��v�ł��B�����͑�䐼���w�Z�̐��k����A�����āA�����ψ�����ƈꏏ�ɁA�S�Z�Łu�������^���v���s���܂����B���C�ȁu���͂悤�������܂��v�̐��ɓo�Z���Ă�����q�������̕\������R�Ɩ��邭�Ȃ�܂��B���w���̊F�����悵�Đ��������Ă����p�ɁA���w������������̂܂Ȃ����������Ă��܂����B�n��̕��X�Ǝq�����������킷�Ί�́A�܂��Ɂu�S�̂Ȃ���v��������ЂƂƂ��ł����B�A��ۂɁA�������̑��Ɛ�����u�T�}�[�X�N�[���Q���ԂƂ��s���܂��I�v�Ƙb���Ă���܂����B�����������Ɛ��ł����B

�@���x�݂���T���Ԗڂɂ����āA�����J�Â���u�����q�ǂ��܂�v�̏������s���܂����B���N�x����c���芈���̂��X���o���܂��B�������S��������A���n�[�T����������ƁA�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ����g�݂܂����B�U�N���̃��[�_�[�V�b�v�������Ă��܂����B�����͕ی�҂̕��X�ɂ����J�ł��̂��A���Ђ��z�����������܂��悤�A���肢���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@����O�ɂ́A�����ȏ�ɓ��₩�Ȑ��������n���Ă��܂����B�����P�O���́u�������̓��v�ł��B�����͑�䐼���w�Z�̐��k����A�����āA�����ψ�����ƈꏏ�ɁA�S�Z�Łu�������^���v���s���܂����B���C�ȁu���͂悤�������܂��v�̐��ɓo�Z���Ă�����q�������̕\������R�Ɩ��邭�Ȃ�܂��B���w���̊F�����悵�Đ��������Ă����p�ɁA���w������������̂܂Ȃ����������Ă��܂����B�n��̕��X�Ǝq�����������킷�Ί�́A�܂��Ɂu�S�̂Ȃ���v��������ЂƂƂ��ł����B�A��ۂɁA�������̑��Ɛ�����u�T�}�[�X�N�[���Q���ԂƂ��s���܂��I�v�Ƙb���Ă���܂����B�����������Ɛ��ł����B

�@���x�݂���T���Ԗڂɂ����āA�����J�Â���u�����q�ǂ��܂�v�̏������s���܂����B���N�x����c���芈���̂��X���o���܂��B�������S��������A���n�[�T����������ƁA�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ����g�݂܂����B�U�N���̃��[�_�[�V�b�v�������Ă��܂����B�����͕ی�҂̕��X�ɂ����J�ł��̂��A���Ђ��z�����������܂��悤�A���肢���܂��B

�V���X���i���j�S�����悤�A���������Ȏ��ԁ@�`�x���Ќ𗬁`

�@�����͎x���Ќ𗬂̈�Ƃ��āA����������ʎx���w�Z�ɒʂ��Ă���Q�N���̎q���������A�{�Z�̂Q�N���̎q�������ƌ𗬂��܂����B��N�x���𗬂��Ă���̂ŁA�q�������́A�u�Z�Z���I�v�Ɗo���Ă��܂����B�{�[���̓������������Ă�������A�ꏏ�ɍ����l������A�h�b�W�{�[���ł́A�Z�Z����A�������[����݂�����ƁA�y���������ł��郋�[�����m�F���܂����B�����ƈꏏ�Ɏ���Ȃ��Ŋ��Y���Ă������Ă����Ă����p�A�{�[���������Ɠn���Ă�����p�A�q�����������̈�N�Œz���Ă����W���ƐS�̐��������������邱�Ƃ��ł��܂����B�A��ۂɂ́A�u�܂����Ăˁv�ƕʂ��ɂ��݁A�ĉ��������Ă��܂����B

�@�x���Ќ𗬂́A�q�������ɂƂ��āu�������𗝉����A�Ƃ��ɉ߂�����сv���w�ԑ�Ȏ��Ԃł��B���ꂩ����݂��Ɋw�э����A�炿�������������ȂȂ�����ɂ������ł��B�Q�w�����x���Ќ𗬂͑����܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����͎x���Ќ𗬂̈�Ƃ��āA����������ʎx���w�Z�ɒʂ��Ă���Q�N���̎q���������A�{�Z�̂Q�N���̎q�������ƌ𗬂��܂����B��N�x���𗬂��Ă���̂ŁA�q�������́A�u�Z�Z���I�v�Ɗo���Ă��܂����B�{�[���̓������������Ă�������A�ꏏ�ɍ����l������A�h�b�W�{�[���ł́A�Z�Z����A�������[����݂�����ƁA�y���������ł��郋�[�����m�F���܂����B�����ƈꏏ�Ɏ���Ȃ��Ŋ��Y���Ă������Ă����Ă����p�A�{�[���������Ɠn���Ă�����p�A�q�����������̈�N�Œz���Ă����W���ƐS�̐��������������邱�Ƃ��ł��܂����B�A��ۂɂ́A�u�܂����Ăˁv�ƕʂ��ɂ��݁A�ĉ��������Ă��܂����B

�@�x���Ќ𗬂́A�q�������ɂƂ��āu�������𗝉����A�Ƃ��ɉ߂�����сv���w�ԑ�Ȏ��Ԃł��B���ꂩ����݂��Ɋw�э����A�炿�������������ȂȂ�����ɂ������ł��B�Q�w�����x���Ќ𗬂͑����܂��B

�V���W���i�j�@���V��

�@�P�N���̐����Ȃ̊w�K�Ő��V�т��y���݂܂����B�y�b�g�{�g���ŃA�T�K�I�ɐ�����������A���S�C�ŗV��A�S�_�ɂ邵������̓I�ɐ��S�C�Ő��Ă���ƁA�q�ǂ������͐��ɔG��Ȃ�����y���������Ɏ��g��ł��܂����B�A�T�K�I�̉Ԃ��i���ĐF��������āA�u�Z���搶�A���ā`�I�v�����ꂢ�ȐF���������Ă���܂����B���̗₽���⊴�G�A���z�̌��ɂ���߂��l�q�ȂǁA�܊���ʂ��Ċy���݂܂����B�u�������܂Ŕ��ł����`�v�u���������`�v�Ɗ����������Ȃ���A�F�B�Ƌ��͂�����V�肷��p����́A�w�тƗV�т���̂ƂȂ����L���Ȏ��Ԃ��������܂����B�ĂȂ�ł͂̊w�т��ɂ������ł��B

�@�P�N���̐����Ȃ̊w�K�Ő��V�т��y���݂܂����B�y�b�g�{�g���ŃA�T�K�I�ɐ�����������A���S�C�ŗV��A�S�_�ɂ邵������̓I�ɐ��S�C�Ő��Ă���ƁA�q�ǂ������͐��ɔG��Ȃ�����y���������Ɏ��g��ł��܂����B�A�T�K�I�̉Ԃ��i���ĐF��������āA�u�Z���搶�A���ā`�I�v�����ꂢ�ȐF���������Ă���܂����B���̗₽���⊴�G�A���z�̌��ɂ���߂��l�q�ȂǁA�܊���ʂ��Ċy���݂܂����B�u�������܂Ŕ��ł����`�v�u���������`�v�Ɗ����������Ȃ���A�F�B�Ƌ��͂�����V�肷��p����́A�w�тƗV�т���̂ƂȂ����L���Ȏ��Ԃ��������܂����B�ĂȂ�ł͂̊w�т��ɂ������ł��B

�V���V���i���j�ɂ���łЂ낪����̂�����E���_�J�̐Ԃ����E�Z�����C

�@�R�N�P�g�̐}�H�ł��B���̂ɂ��݂������\�������Ɏ��g�݂܂����B�����N�������ŕ`�������̒��ɁA�����܂܂����M�Ő����܂�����A�����ɐF���̂��Ă����܂��B�F���ɂ��݁A�v�������Ȃ��`��F�̂Ђ낪�肪���܂�܂��B�q�ǂ������́A���R�ł����͗l���y���݁A�F�Ƃ�ǂ�̂��Ă��ȍ�i�Ɏd�グ�Ă��܂����B

�@�T�N���͗��Ȃ̊w�K�Łu���_�J�v����ĂĂ��܂��B��������̐Ԃ�����܂�A�傫�����Ƃ̐����ɕ����Ď����Ă��܂��B�x�ݎ��Ԃ��C�ɂȂ�A�����b�����Ă���Ă��܂��B

�@���́A�Q�N�O�̂T�N�����炢�����������_�J���P�C�����Ă��܂��B���N�̂T�N������T�C���������������������ƂɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��B

�@�Z�����C�ł́u����v���������Ă��܂��B��N�x�Ɉ��������A�����w�@��w���C�����̋g�c�搶���w���҂Ƃ��ď��ق��A�u�����v�w���ɂ��āA���u�`�����������܂����B�u�����͂͏������Ƃɂ���Ă����g�ɂ��Ȃ��v�Ƃ�����̓I�Ȏ��H��������������Ă��������܂����B�s���ς̎w���厖�̐搶�����̗l�q�������ɂȂ��Ă��܂����B�{�Z�̐E���̑O�����Ȋw�Ԏp���ɋg�c�搶�A�w���厖�̐搶�����J�߂Ă��������܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA���悢�����ڎw���āA������l��l���w�ё�����p�����ɂ��Ă����܂��B�g�c�搶�ɂ͂Q�w���ɂ��������Ƃ̂��w���ł����b�ɂȂ�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�P�g�̐}�H�ł��B���̂ɂ��݂������\�������Ɏ��g�݂܂����B�����N�������ŕ`�������̒��ɁA�����܂܂����M�Ő����܂�����A�����ɐF���̂��Ă����܂��B�F���ɂ��݁A�v�������Ȃ��`��F�̂Ђ낪�肪���܂�܂��B�q�ǂ������́A���R�ł����͗l���y���݁A�F�Ƃ�ǂ�̂��Ă��ȍ�i�Ɏd�グ�Ă��܂����B

�@�T�N���͗��Ȃ̊w�K�Łu���_�J�v����ĂĂ��܂��B��������̐Ԃ�����܂�A�傫�����Ƃ̐����ɕ����Ď����Ă��܂��B�x�ݎ��Ԃ��C�ɂȂ�A�����b�����Ă���Ă��܂��B

�@���́A�Q�N�O�̂T�N�����炢�����������_�J���P�C�����Ă��܂��B���N�̂T�N������T�C���������������������ƂɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��B

�@�Z�����C�ł́u����v���������Ă��܂��B��N�x�Ɉ��������A�����w�@��w���C�����̋g�c�搶���w���҂Ƃ��ď��ق��A�u�����v�w���ɂ��āA���u�`�����������܂����B�u�����͂͏������Ƃɂ���Ă����g�ɂ��Ȃ��v�Ƃ�����̓I�Ȏ��H��������������Ă��������܂����B�s���ς̎w���厖�̐搶�����̗l�q�������ɂȂ��Ă��܂����B�{�Z�̐E���̑O�����Ȋw�Ԏp���ɋg�c�搶�A�w���厖�̐搶�����J�߂Ă��������܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA���悢�����ڎw���āA������l��l���w�ё�����p�����ɂ��Ă����܂��B�g�c�搶�ɂ͂Q�w���ɂ��������Ƃ̂��w���ł����b�ɂȂ�܂��B

�V���S���i���j�@�}�b�g�^���E�v���O���~���O�w�K�i�S��ځj�E��������̐�

�@�P�N���̑̈�u�}�b�g���������^���V�сv�ł��B�w�����܂�߂đ̂���炷�u��肩���v�A��̂Ђ���}�b�g�ɂ��ĂāA�s���Ƒ����̂��u�A���e�i�v�A�ܐ��L���đ̂��܂������ɂ��Ă܂��u�ۑ����낪��v���A���̂������K���Ă��܂����B�u���ɂł��Ă�̂ŁA�ʐ^�B���Ă��������I�v�Ƃ��낢��ȃO���[�v���烊�N�G�X�g������܂����B�݂�Ȋ撣���Ă��܂��B

�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�S��ڂɂȂ�܂����B���H�������Ƃ�����Ă��܂����A�����ԑ���ɂȂ�Ă��܂����B���T�͂��悢��ŏI��ɂȂ�܂��B�������A�s���ς̉|�{�搶�A�k���搶�A�{�����e�B�A�̊F����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�ǂ�ȃR�[�X�̖��H���������邩�y���݂ł��B

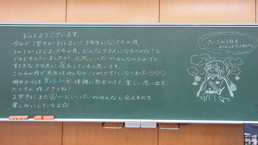

�@�S�N�Q�g�ɋ����ɂ���z���C�g�{�[�h�ɂ́A�u�������ʼn̂��邩��A�T���Ԗڂ̉��y���y���݁v�Ə�����Ă��܂����B�����������̉̐����ɍs���ƁA�m���ɓ������̂���̐��������Ă��܂����B���Ă��ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�P�N���̑̈�u�}�b�g���������^���V�сv�ł��B�w�����܂�߂đ̂���炷�u��肩���v�A��̂Ђ���}�b�g�ɂ��ĂāA�s���Ƒ����̂��u�A���e�i�v�A�ܐ��L���đ̂��܂������ɂ��Ă܂��u�ۑ����낪��v���A���̂������K���Ă��܂����B�u���ɂł��Ă�̂ŁA�ʐ^�B���Ă��������I�v�Ƃ��낢��ȃO���[�v���烊�N�G�X�g������܂����B�݂�Ȋ撣���Ă��܂��B

�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�S��ڂɂȂ�܂����B���H�������Ƃ�����Ă��܂����A�����ԑ���ɂȂ�Ă��܂����B���T�͂��悢��ŏI��ɂȂ�܂��B�������A�s���ς̉|�{�搶�A�k���搶�A�{�����e�B�A�̊F����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�ǂ�ȃR�[�X�̖��H���������邩�y���݂ł��B

�@�S�N�Q�g�ɋ����ɂ���z���C�g�{�[�h�ɂ́A�u�������ʼn̂��邩��A�T���Ԗڂ̉��y���y���݁v�Ə�����Ă��܂����B�����������̉̐����ɍs���ƁA�m���ɓ������̂���̐��������Ă��܂����B���Ă��ł����B

�V���R���i�j�N�������A�p�X�ł�����h�ECan you�`�H�E�Z�O�w�K�i���Z���^�[�j

�@�Q�N���̐}�H�ł��B�N���������y�[�p�[�ŎC���Ăڂ�������A�ܗk�}�ō������Ɨl�X�ȕ��@�ŕ\�����܂����B�g������ς��邱�ƂŁA���͋C���K�����ƕς�邱�Ƃ��킩��܂��B�F���ӂ���ƍL����ƁA�u�����`�I�v�Ɓu�������낢�I�v�ȂǁA�ƂĂ��y�������Ɋ������邱�Ƃ��ł��܂����B�G�ɐ[�݂�����������i������Ă��܂����B

�@�T�N���̊O����ł��BI can�`. Can you�`�H�̉p��\�����g���ėF�B��g�߂Ȑl�ɂł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�q�ˁA���e���������A���݂��̂ł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�`���������肵�Ă��܂����B�������Ԃɓ���Ă��炢�A�q�ǂ������ƈꏏ�ɉp��ʼn�b���܂����B���̒��ŁA�����K���Ă�����A�_���X���K���Ă�����ƐV���Ȉ�ʂ��������A��b���L����܂����B

�@�S�N���͎Љ�Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA���Z���^�[�����w���܂����B�����������X�o���S�~���ǂ̂悤�ɏ�������A���T�C�N������Ă���ɂ������ۂɌ��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�S�~���W�Ԃ̂����݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B�^�ꂽ�S�~������ȃN���[���ł͎����グ����Ƃ���A�ċp�F�̔M�𗘗p���Ĕ��d���Ă���d�g�݂ɖڂ��P�����Ă��܂����B�E���̕��X����́A�u�S�~�����炷���߂ɂł��邱�Ɓv�u���ʂ̑���v�u������邽�߂̍H�v�v�ɂ��āA�킩��₷�������Ă��������܂����B�q�ǂ������������������̎��₪����A�q�ǂ������Ȃ�̋C�Â���ӗ~���������܂�܂����B���w��A�S�~���o���O�ɂ�����x�l���邱�ƁA���T�C�N���ɂ��Ď��H����q�ǂ������ł����Ăق����Ǝv���܂����B���Z���^�[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���̐}�H�ł��B�N���������y�[�p�[�ŎC���Ăڂ�������A�ܗk�}�ō������Ɨl�X�ȕ��@�ŕ\�����܂����B�g������ς��邱�ƂŁA���͋C���K�����ƕς�邱�Ƃ��킩��܂��B�F���ӂ���ƍL����ƁA�u�����`�I�v�Ɓu�������낢�I�v�ȂǁA�ƂĂ��y�������Ɋ������邱�Ƃ��ł��܂����B�G�ɐ[�݂�����������i������Ă��܂����B

�@�T�N���̊O����ł��BI can�`. Can you�`�H�̉p��\�����g���ėF�B��g�߂Ȑl�ɂł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�q�ˁA���e���������A���݂��̂ł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�`���������肵�Ă��܂����B�������Ԃɓ���Ă��炢�A�q�ǂ������ƈꏏ�ɉp��ʼn�b���܂����B���̒��ŁA�����K���Ă�����A�_���X���K���Ă�����ƐV���Ȉ�ʂ��������A��b���L����܂����B

�@�S�N���͎Љ�Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA���Z���^�[�����w���܂����B�����������X�o���S�~���ǂ̂悤�ɏ�������A���T�C�N������Ă���ɂ������ۂɌ��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�S�~���W�Ԃ̂����݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B�^�ꂽ�S�~������ȃN���[���ł͎����グ����Ƃ���A�ċp�F�̔M�𗘗p���Ĕ��d���Ă���d�g�݂ɖڂ��P�����Ă��܂����B�E���̕��X����́A�u�S�~�����炷���߂ɂł��邱�Ɓv�u���ʂ̑���v�u������邽�߂̍H�v�v�ɂ��āA�킩��₷�������Ă��������܂����B�q�ǂ������������������̎��₪����A�q�ǂ������Ȃ�̋C�Â���ӗ~���������܂�܂����B���w��A�S�~���o���O�ɂ�����x�l���邱�ƁA���T�C�N���ɂ��Ď��H����q�ǂ������ł����Ăق����Ǝv���܂����B���Z���^�[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

�V���Q���i���j�q�i�̎p�E�^�u���b�g�ɏW���E���[������

�@�c�o���̃q�i���p�������܂����B�����Ă݂�ƂT�H���܂��B�q�ǂ������́u�V�H����`�v�ƌ����Ă��܂����A�ق�Ƃ��ǂ����肩�ł͂���܂���B�e��������Ɣ�������傫���J���āA�������˂���l�q�͂Ȃ�Ƃ����킢���ł��B�����ɑ����悤�ɖ���������Ă��܂��B

�@��������Ȃ��Ǝv���قǁA�Q�N���̋����ł́A�^�u���b�g�[����e���C�u�����ɏW�����Ď��g��ł��܂����B�g�����Ɋ���Ă���̂ŁA�ǂ�ǂ�i��ł��܂��B

�@���w���ł́A���[�Ɍ����Ă��ꂼ�ꂪ����������܂����B�����͂���������s���܂����B����P�ƂЂ����̂��킢�炵������̍�i���������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�c�o���̃q�i���p�������܂����B�����Ă݂�ƂT�H���܂��B�q�ǂ������́u�V�H����`�v�ƌ����Ă��܂����A�ق�Ƃ��ǂ����肩�ł͂���܂���B�e��������Ɣ�������傫���J���āA�������˂���l�q�͂Ȃ�Ƃ����킢���ł��B�����ɑ����悤�ɖ���������Ă��܂��B

�@��������Ȃ��Ǝv���قǁA�Q�N���̋����ł́A�^�u���b�g�[����e���C�u�����ɏW�����Ď��g��ł��܂����B�g�����Ɋ���Ă���̂ŁA�ǂ�ǂ�i��ł��܂��B

�@���w���ł́A���[�Ɍ����Ă��ꂼ�ꂪ����������܂����B�����͂���������s���܂����B����P�ƂЂ����̂��킢�炵������̍�i���������܂����B

�V���P���i�j�C�w���s�@�Q����

�@�Q���ڂ̒��A�S�����C�Ō}���܂����B�����͂�A������������q�����������܂��B���炵���H�~�ł��B�h���{�݂̑�����A�����߂��ɃV�J�������т�H�ׂĂ��܂����B

�@�Q���Ԃ����b�ɂȂ����h���{�݂̕��ɁA���s�ψ�����̃X���[�Y�Ȏi��ɑ����āA���ӂ̋C���������߂Ĉ��A�����܂����B�ǂ̕������������A�ŏI�`�F�b�N�͈ꔭ���i�ł��B

�@���Ƌ{�ɓ�������ƁA�v�������ό��q�⑼�Z�����Ȃ������̂ŁA�����ɓ��ꂪ�ł��܂����B�����āA�z������o�b�N�Ɏʐ^�B�e���ł��܂����B�O���[�v���Ƃ̍s���ǂɕ�����Ă̊ό��ł��B�ƍN�̕�܂ł̊K�i�̐����A�N�C�Y�ɓ����Ȃ���A���w�����܂����B�r���A�`���b�N�|�C���g�ɂ͐E�������āA�T�C�������炢�܂����B�q�a�ł́A�喼�ɂȂ�������ŁA���Q��������Ă��������܂����B

�@�v�������A�Z�����Ԃł��ׂĉ�邱�Ƃ��ł������Ƃ���A�\��ύX�ŁA���H�̑O�ɕx�m���ό��Z���^�[�Ŕ����������܂����B�v��I�ɂ��y�Y�����̂�������ɋL�����Ă���q�����܂����B�R�O�O�O�~�҂�����̔��������Ă���q�����ċ����܂����B

�@���̂Q���ԁA�q�������́A�u���Ԃ����v�u�W�c�ōs������v�u���ӂ̋C���������v�Ƃ������A�w�Z�ő�ɂ��Ă��邱�Ƃ���������Ǝ��H���Ă���܂����B�o�X�̒��ł̉߂������A�h�̕��ւ̈��A�A�搶���ւ̋C�z�蓙�A�v�����̎p�������Ɍ����A���������q�������𗊂������v���܂����B

�@�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA������̒��Ǘ����A�����̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B�x���Ă�������F����̂������ŁA�q�������͑傫�Ȍo���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���̂Q���ԁA�S�������C�ŃP�K�⎖�̂��Ȃ��߂��Ă��Ă��ꂽ���ƁA����肤�ꂵ���������Ƃł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q���ڂ̒��A�S�����C�Ō}���܂����B�����͂�A������������q�����������܂��B���炵���H�~�ł��B�h���{�݂̑�����A�����߂��ɃV�J�������т�H�ׂĂ��܂����B

�@�Q���Ԃ����b�ɂȂ����h���{�݂̕��ɁA���s�ψ�����̃X���[�Y�Ȏi��ɑ����āA���ӂ̋C���������߂Ĉ��A�����܂����B�ǂ̕������������A�ŏI�`�F�b�N�͈ꔭ���i�ł��B

�@���Ƌ{�ɓ�������ƁA�v�������ό��q�⑼�Z�����Ȃ������̂ŁA�����ɓ��ꂪ�ł��܂����B�����āA�z������o�b�N�Ɏʐ^�B�e���ł��܂����B�O���[�v���Ƃ̍s���ǂɕ�����Ă̊ό��ł��B�ƍN�̕�܂ł̊K�i�̐����A�N�C�Y�ɓ����Ȃ���A���w�����܂����B�r���A�`���b�N�|�C���g�ɂ͐E�������āA�T�C�������炢�܂����B�q�a�ł́A�喼�ɂȂ�������ŁA���Q��������Ă��������܂����B

�@�v�������A�Z�����Ԃł��ׂĉ�邱�Ƃ��ł������Ƃ���A�\��ύX�ŁA���H�̑O�ɕx�m���ό��Z���^�[�Ŕ����������܂����B�v��I�ɂ��y�Y�����̂�������ɋL�����Ă���q�����܂����B�R�O�O�O�~�҂�����̔��������Ă���q�����ċ����܂����B

�@���̂Q���ԁA�q�������́A�u���Ԃ����v�u�W�c�ōs������v�u���ӂ̋C���������v�Ƃ������A�w�Z�ő�ɂ��Ă��邱�Ƃ���������Ǝ��H���Ă���܂����B�o�X�̒��ł̉߂������A�h�̕��ւ̈��A�A�搶���ւ̋C�z�蓙�A�v�����̎p�������Ɍ����A���������q�������𗊂������v���܂����B

�@�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA������̒��Ǘ����A�����̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B�x���Ă�������F����̂������ŁA�q�������͑傫�Ȍo���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���̂Q���ԁA�S�������C�ŃP�K�⎖�̂��Ȃ��߂��Ă��Ă��ꂽ���ƁA����肤�ꂵ���������Ƃł��B

�U���R�O���i���j�C�w���s�@�P����

�@�U�N�����҂��ɑ҂����C�w���s�ɑS���Q���ŏo�����܂����B�s��́A���j�Ǝ��R�����a����Ȗ،������ł��B���������Ƃ��ĎQ�������Ă��������܂����B�o�X���N�̎q�ǂ��������A���������Ă����o�����ŁA�����͂������Ƃ����ԂɌ��n�ɒ����܂����B�̒��s�ǂɂȂ�q�͂��܂���B

�@�P���ڂ͉،��̑�ƒ��P����K��A���R�̔��͂ɖڂ�D���܂����B�O���̉J�̉e���ł��傤���A�،��̑�̐��ʂ𑽂��ɋ����܂����B�����Ԃ����A���w�̂Ƃ낱�܂���������łł��܂����B�����̉��ł́A�J���[�̐H�ו���ɁA�قƂ�ǂ̎q�������������������܂����B

�@�j�̎R��w�i�ɐ�ꃖ���̃n�C�L���O���s���܂����B�O���[�v���Ƃɏo���ł��B����܂ł́A�Q���Ԃ����ĕ����܂����B�o���ʂ̕��X�ɂ́u����ɂ��́`�v�ƈ��A�����킵�܂����B�r���A�T���ɂ��o��܂����B���ꂩ��́A�S���œ��̌̎��������A����܂ŕ����܂����B����ł͂P�O�~�ʂ����A�����̗͂ł݂�݂�F���ς��܂����B����ɃV�J�ɂ��������A�q�������͑勻���B���َ����ς܂��A�������ƂɃJ�[�h�Q�[�����Ő���オ��܂����B�u�ꏏ�ɂ��܂��傤�v�Ǝq����������U���A�y�����Q�[���̎Q�����܂����B�[�H�������������������A�ЂÂ����������ł��B�̒��s�ǂ��Ȃ��A�P���ڂ��I���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�U�N�����҂��ɑ҂����C�w���s�ɑS���Q���ŏo�����܂����B�s��́A���j�Ǝ��R�����a����Ȗ،������ł��B���������Ƃ��ĎQ�������Ă��������܂����B�o�X���N�̎q�ǂ��������A���������Ă����o�����ŁA�����͂������Ƃ����ԂɌ��n�ɒ����܂����B�̒��s�ǂɂȂ�q�͂��܂���B

�@�P���ڂ͉،��̑�ƒ��P����K��A���R�̔��͂ɖڂ�D���܂����B�O���̉J�̉e���ł��傤���A�،��̑�̐��ʂ𑽂��ɋ����܂����B�����Ԃ����A���w�̂Ƃ낱�܂���������łł��܂����B�����̉��ł́A�J���[�̐H�ו���ɁA�قƂ�ǂ̎q�������������������܂����B

�@�j�̎R��w�i�ɐ�ꃖ���̃n�C�L���O���s���܂����B�O���[�v���Ƃɏo���ł��B����܂ł́A�Q���Ԃ����ĕ����܂����B�o���ʂ̕��X�ɂ́u����ɂ��́`�v�ƈ��A�����킵�܂����B�r���A�T���ɂ��o��܂����B���ꂩ��́A�S���œ��̌̎��������A����܂ŕ����܂����B����ł͂P�O�~�ʂ����A�����̗͂ł݂�݂�F���ς��܂����B����ɃV�J�ɂ��������A�q�������͑勻���B���َ����ς܂��A�������ƂɃJ�[�h�Q�[�����Ő���オ��܂����B�u�ꏏ�ɂ��܂��傤�v�Ǝq����������U���A�y�����Q�[���̎Q�����܂����B�[�H�������������������A�ЂÂ����������ł��B�̒��s�ǂ��Ȃ��A�P���ڂ��I���܂����B

�U���Q�V���i���j �w�Z�w���K��

�@���E�s����ψ���̕��X���ۂP���K�₳��܂����B���̖K��́A����̎��̌����ړI�Ƃ��āA�w�Z�̋��犈���S�ʂ�_���A��������2�N��1��̑�ȋ@��ł��B�K��ł́A���E�s���ςƍZ���A�����Ɗw�Z�o�c�̘b�������A���E���̎w���̐��⋳���ł̎��Ƃ̗l�q��A�q�ǂ����������̊������������������܂����B���Ƃł́A�S�w�N�^�u���b�g�[�����g�p�������e��W�J���Ă��܂����B����ψ���̕��X����́A���������̐ϋɓI�Ȋw�т̎p����A���t�̔M�S�Ȏw���ɑ��ĕ]�������������܂����B�܂��A�w�Z�̎{�݂���ɂ��Ă��A�����Ő�������Ă���Ƃ̂��J�߂̌��t�����������܂����B

�@�����ɂ͖{�s���璷�@���q�F�l���A6�N���ƈꏏ�ɋ��H�������オ��܂����B�q�ǂ������ɂƂ��ċ��璷�l�ƐG�ꍇ�������Ƃ͂����Ƃ悢�v���o�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

�@����̖K���ʂ��āA�{�Z�̋��犈�����q�ϓI�ɐU��Ԃ�M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B������q�ǂ�������l��l���u�ЂƂ݂����₭���������Ȋw�Z�v��ڎw���āA���E���ꓯ�w�߂Ă܂���܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���E�s����ψ���̕��X���ۂP���K�₳��܂����B���̖K��́A����̎��̌����ړI�Ƃ��āA�w�Z�̋��犈���S�ʂ�_���A��������2�N��1��̑�ȋ@��ł��B�K��ł́A���E�s���ςƍZ���A�����Ɗw�Z�o�c�̘b�������A���E���̎w���̐��⋳���ł̎��Ƃ̗l�q��A�q�ǂ����������̊������������������܂����B���Ƃł́A�S�w�N�^�u���b�g�[�����g�p�������e��W�J���Ă��܂����B����ψ���̕��X����́A���������̐ϋɓI�Ȋw�т̎p����A���t�̔M�S�Ȏw���ɑ��ĕ]�������������܂����B�܂��A�w�Z�̎{�݂���ɂ��Ă��A�����Ő�������Ă���Ƃ̂��J�߂̌��t�����������܂����B

�@�����ɂ͖{�s���璷�@���q�F�l���A6�N���ƈꏏ�ɋ��H�������オ��܂����B�q�ǂ������ɂƂ��ċ��璷�l�ƐG�ꍇ�������Ƃ͂����Ƃ悢�v���o�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

�@����̖K���ʂ��āA�{�Z�̋��犈�����q�ϓI�ɐU��Ԃ�M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B������q�ǂ�������l��l���u�ЂƂ݂����₭���������Ȋw�Z�v��ڎw���āA���E���ꓯ�w�߂Ă܂���܂��B

�U���Q�U���i�j�@�F�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I�E�����A����

�@�P�N������Ɉ�ĂĂ���u�A�T�K�I�v�ł����A����͂T�̂��Ԃ��炢�Ă����̂ł����A�����͂�������炢�Ă��܂����B�Q�g�̎q�ǂ������́A�����Ȃ̎��ԂɃ^�u���b�g�ŎB�e���āA�ώ@�J�[�h�ɋL�^���邽�߂ɃX�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���[�h���Ă��܂����B�u�B��܂����v�ƌ����Ă��ꂽK����B����ƁA�u�����v�u�ڂ����v�ƌ����ɗ��Ă���܂����B

�@�{�Z�ƎO�p���̐搶������䐼���w�Z�֖K�₵�A���k�����̎��Ƃ����w���܂����B���w�Z�̎��Ƃ̐i�ߕ���k�����̊w�K�ԓx�ڌ��邱�ƂŁA���w�Z�ł̎w���Ɋ�������M�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B�܂��A���Ɛ��̐��������邱�Ƃ��ł��A���������v���܂����B���ƎQ�ό�́A�w�͌���A���k�w���A���瑊�k�A���ʎx������A�{��̂T�̕���ɕ�����āA�e�w�Z�̌���Ɖۑ�A�A�g���ׂ����e��b�������܂����B���N�x���T�}�[�X�N�[���A�������^���A������k��̃I�����C���𗬓��A�A�g�����Ă����܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�P�N������Ɉ�ĂĂ���u�A�T�K�I�v�ł����A����͂T�̂��Ԃ��炢�Ă����̂ł����A�����͂�������炢�Ă��܂����B�Q�g�̎q�ǂ������́A�����Ȃ̎��ԂɃ^�u���b�g�ŎB�e���āA�ώ@�J�[�h�ɋL�^���邽�߂ɃX�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���[�h���Ă��܂����B�u�B��܂����v�ƌ����Ă��ꂽK����B����ƁA�u�����v�u�ڂ����v�ƌ����ɗ��Ă���܂����B

�@�{�Z�ƎO�p���̐搶������䐼���w�Z�֖K�₵�A���k�����̎��Ƃ����w���܂����B���w�Z�̎��Ƃ̐i�ߕ���k�����̊w�K�ԓx�ڌ��邱�ƂŁA���w�Z�ł̎w���Ɋ�������M�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B�܂��A���Ɛ��̐��������邱�Ƃ��ł��A���������v���܂����B���ƎQ�ό�́A�w�͌���A���k�w���A���瑊�k�A���ʎx������A�{��̂T�̕���ɕ�����āA�e�w�Z�̌���Ɖۑ�A�A�g���ׂ����e��b�������܂����B���N�x���T�}�[�X�N�[���A�������^���A������k��̃I�����C���𗬓��A�A�g�����Ă����܂��B

�U���Q�T���i���j�A�T�K�I�������܂����E���ƎQ�ρi���w�N�j�E�q�i���a��

�@�u�Z�����`�I�A�T�K�I�������܂����`�I�v�ƁA�o�Z����1�N���������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�H�v�ƃA�T�K�I�ɋ߂Â��ƐF�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I���炢�Ă��܂����B�u�Ԃ��Ȃ��Ă��邩��A�����炭����…�v�ƁA�ڂ݂������āA���ꂩ��炭�A�T�K�I���y���݂ɂ��Ă���P�N���̎q�������ł��B�J�̗\��ł����A�����ƍ炢�Ăق����Ƃ����v���ŁA�ꐶ�������������Ă��܂����B

�@�R�N���̂׃����ő��������Ă���c�o���ɁA�Ăуq�i�̒a��������܂����B���x�͑����痎���Ȃ��悤�ɂƋF�����ł��B��������y���݂��܂������܂����B

�@���ƎQ�ρi���w�N�j������܂����B�R�N���Q�g�͑̈�Ńv�����{�[�����s���܂����B�o�E���h����{�[�����ǂ��ɂƂԂ̂����킩��Ȃ��̂ŁA�\�z���Ȃ��瓮���Ă��܂����B���ԂƂƂ��Ɋw�э����p���������������Ă��邱�Ƃ��������܂����B���Ȃł́A�u���̗͂œ����ԁv�ǂ���������Ɖ����܂ŎԂ������̂����s���낵�Ă��܂����B�S�N���̎Z���ł́A�R�̃O���[�v�ɕ����āA�O�D�O�P��菬���Ȑ����ǂ��悤�ɂ�����悢���Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂܂����B����܂Ŋw��ł����m�����g���A�P�O�����ɕ����čl����悳�ɋC�Â��܂����B���Ƃ̕����Q�����Ă���N���X������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u�Z�����`�I�A�T�K�I�������܂����`�I�v�ƁA�o�Z����1�N���������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�H�v�ƃA�T�K�I�ɋ߂Â��ƐF�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I���炢�Ă��܂����B�u�Ԃ��Ȃ��Ă��邩��A�����炭����…�v�ƁA�ڂ݂������āA���ꂩ��炭�A�T�K�I���y���݂ɂ��Ă���P�N���̎q�������ł��B�J�̗\��ł����A�����ƍ炢�Ăق����Ƃ����v���ŁA�ꐶ�������������Ă��܂����B

�@�R�N���̂׃����ő��������Ă���c�o���ɁA�Ăуq�i�̒a��������܂����B���x�͑����痎���Ȃ��悤�ɂƋF�����ł��B��������y���݂��܂������܂����B

�@���ƎQ�ρi���w�N�j������܂����B�R�N���Q�g�͑̈�Ńv�����{�[�����s���܂����B�o�E���h����{�[�����ǂ��ɂƂԂ̂����킩��Ȃ��̂ŁA�\�z���Ȃ��瓮���Ă��܂����B���ԂƂƂ��Ɋw�э����p���������������Ă��邱�Ƃ��������܂����B���Ȃł́A�u���̗͂œ����ԁv�ǂ���������Ɖ����܂ŎԂ������̂����s���낵�Ă��܂����B�S�N���̎Z���ł́A�R�̃O���[�v�ɕ����āA�O�D�O�P��菬���Ȑ����ǂ��悤�ɂ�����悢���Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂܂����B����܂Ŋw��ł����m�����g���A�P�O�����ɕ����čl����悳�ɋC�Â��܂����B���Ƃ̕����Q�����Ă���N���X������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�U���Q�S���i�j���y����E���̂����E���ƎQ�ρi���w�N�j

�@�̂������Ƃ��܂��Ȃ邽�߂ɁA�܂䂰�������A�ڂ��ς�����A�قق��グ�āA�̂����Ƃ��|�C���g�ł��邱�Ƃ����y�S����H�搶����|�C���g�������Ă���܂����B�����������邽�߂ɁA�^�Ő��X�J�[�t�̒��ɐ�������悤�ɂ�������ӎ����Ă��܂����B�q�������̐������������������Ŋ����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̉��y����͂��Ă��ȉ̐��ɕ�܂�܂����B

�@�Q�N���̎Z���u���̂����v�ł��B1dl�̗ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A���ۂɐ����g���đ̌����Ȃ���w�т܂����B�q�������́A�v�ʃJ�b�v�ɂP�����̐���������ƁA�v������菬�����Ƌ����ÁX�B����ɖ������H�ň���ł��鋍���͉������Ȃ̂��A�\�z�𗧂Ă܂����B�Q�C�R�A�T���k�ł��B���ۂɐ����g���ċ����p�b�N�ɐ��������}�X�Ŋm���߂�ƂQ�����ł��B�Q�����Ɨ\�z����2�N���͂�������đ��т��Ă��܂����B�A�g�̉��̂��낢��ȏ�ʂŁA�����̊w�K����������Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B

�@�T�C�U�N����ΏۂɁu�q�ǂ������u���v���s���܂����B�C���^�[�l�b�g��r�m�r���g�߂Ȏ���ł��B�q�����������S�A���S�̎g�������ł��܂��悤�A��ʌ����N�ۂ���l�b�g�A�h�o�C�U�[�ł���}���搶�ɂ��z�����������A�킩��₷�����H�I�Ȃ��b�����������܂����B����͕ی�҂̊F�l�ɂ����ƂɎQ�����Ă��������A�ƒ�Ɗw�Z���A�g���Ďq���������x���Ă�����������߂Ċ�����@��ƂȂ�܂����B���Ƃł́u�l�b�g�ɂ������ʐ^�⌾�t�͂ǂ��Ȃ�̂��v�u�Q�[����r�m�r�̏��Ȃ����������v�u�l���v���A�q������������I�ɒ�������e�[�}�����Ƃɍl����[�߁A���[�N�V�[�g�ɋL�q���Ȃ�����Ƃ��i�݂܂����B����̎��Ƃ́A�ċx�ݑO�ł����邱�ƁA��N�x�̊w�Z�ی��ψ���ŁA���N�x�̍��w�N�̏A�Q�������x�����ƁA�Q�[����X�}�z�����Ă��鎞�Ԃ��{�Z�͒����Ƃ����������ʂ���A����̎��ƂɎ���܂����B�e�ƒ�Řb�������A�b��ɂ��Ă��������A���������P�ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�̂������Ƃ��܂��Ȃ邽�߂ɁA�܂䂰�������A�ڂ��ς�����A�قق��グ�āA�̂����Ƃ��|�C���g�ł��邱�Ƃ����y�S����H�搶����|�C���g�������Ă���܂����B�����������邽�߂ɁA�^�Ő��X�J�[�t�̒��ɐ�������悤�ɂ�������ӎ����Ă��܂����B�q�������̐������������������Ŋ����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̉��y����͂��Ă��ȉ̐��ɕ�܂�܂����B

�@�Q�N���̎Z���u���̂����v�ł��B1dl�̗ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A���ۂɐ����g���đ̌����Ȃ���w�т܂����B�q�������́A�v�ʃJ�b�v�ɂP�����̐���������ƁA�v������菬�����Ƌ����ÁX�B����ɖ������H�ň���ł��鋍���͉������Ȃ̂��A�\�z�𗧂Ă܂����B�Q�C�R�A�T���k�ł��B���ۂɐ����g���ċ����p�b�N�ɐ��������}�X�Ŋm���߂�ƂQ�����ł��B�Q�����Ɨ\�z����2�N���͂�������đ��т��Ă��܂����B�A�g�̉��̂��낢��ȏ�ʂŁA�����̊w�K����������Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B

�@�T�C�U�N����ΏۂɁu�q�ǂ������u���v���s���܂����B�C���^�[�l�b�g��r�m�r���g�߂Ȏ���ł��B�q�����������S�A���S�̎g�������ł��܂��悤�A��ʌ����N�ۂ���l�b�g�A�h�o�C�U�[�ł���}���搶�ɂ��z�����������A�킩��₷�����H�I�Ȃ��b�����������܂����B����͕ی�҂̊F�l�ɂ����ƂɎQ�����Ă��������A�ƒ�Ɗw�Z���A�g���Ďq���������x���Ă�����������߂Ċ�����@��ƂȂ�܂����B���Ƃł́u�l�b�g�ɂ������ʐ^�⌾�t�͂ǂ��Ȃ�̂��v�u�Q�[����r�m�r�̏��Ȃ����������v�u�l���v���A�q������������I�ɒ�������e�[�}�����Ƃɍl����[�߁A���[�N�V�[�g�ɋL�q���Ȃ�����Ƃ��i�݂܂����B����̎��Ƃ́A�ċx�ݑO�ł����邱�ƁA��N�x�̊w�Z�ی��ψ���ŁA���N�x�̍��w�N�̏A�Q�������x�����ƁA�Q�[����X�}�z�����Ă��鎞�Ԃ��{�Z�͒����Ƃ����������ʂ���A����̎��ƂɎ���܂����B�e�ƒ�Řb�������A�b��ɂ��Ă��������A���������P�ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�U���Q�R���i���j�Ă̂��ԂɃo�g���^�b�`�`�T�N���Ɗw�Z�����c�݂̂Ȃ���ƈꏏ�Ɂ`

�@�~�J�̐���Ԃ������Ă��܂��B�Ԓd�ł́A�S�������������Ȃ���i���L�����Ă��܂����B�����́A�T�N���ƒn��̕��X���͂����킹�āA�Ă̂��Ԃւ̐A���ւ���Ƃ��s���܂����B

�@����A�t�ɍ炫�ق����Ă����r�I�����u���肪�Ƃ��v�̋C���������߂Ĕ������A�y���x�߂Ă��܂����B�����́A�܂����Ԃ�A����O�ɓy���_�炩�����A�������܂����B���ԉ������F�Ƃ�ǂ�̃}���[�S�[���h�A�T���r�A�A�u���[�T���r�A�A�W�j�A�A�R���E�X���A�Ă����C�ɍʂ�ԁX��͂��Ă��������܂����B���ԉ�����A�����������Ă��������܂����B�A����O�ɂ́A�y���@��A�����ɐ��������Ղ����邻���ł��B���R�͏ォ�琅�������Ă����܂Ő����s���n��Ȃ����炾�����ł��B�������̕����ɂȂ�Ƃ���J�ɐ������Ă���A�A���܂����B�q����������̂Ђ�ł₳�����y���������āA�₳�����C�����ŐA���Ă���܂����B��T�Ԃ������Ƌ����Ă��������܂����B�������荪�����t���܂ŁA����肵�܂��B

�@�Ō�͐��������āA���ꂢ�ɍ炭�Ƃ����˂ƉԒd�������p�ɁA�S�������������Ȃ�܂����B

�@�����c�̊F�l�A�M�d�Ȏ��ԁA�����ĉ��������������肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@�~�J�̐���Ԃ������Ă��܂��B�Ԓd�ł́A�S�������������Ȃ���i���L�����Ă��܂����B�����́A�T�N���ƒn��̕��X���͂����킹�āA�Ă̂��Ԃւ̐A���ւ���Ƃ��s���܂����B

�@����A�t�ɍ炫�ق����Ă����r�I�����u���肪�Ƃ��v�̋C���������߂Ĕ������A�y���x�߂Ă��܂����B�����́A�܂����Ԃ�A����O�ɓy���_�炩�����A�������܂����B���ԉ������F�Ƃ�ǂ�̃}���[�S�[���h�A�T���r�A�A�u���[�T���r�A�A�W�j�A�A�R���E�X���A�Ă����C�ɍʂ�ԁX��͂��Ă��������܂����B���ԉ�����A�����������Ă��������܂����B�A����O�ɂ́A�y���@��A�����ɐ��������Ղ����邻���ł��B���R�͏ォ�琅�������Ă����܂Ő����s���n��Ȃ����炾�����ł��B�������̕����ɂȂ�Ƃ���J�ɐ������Ă���A�A���܂����B�q����������̂Ђ�ł₳�����y���������āA�₳�����C�����ŐA���Ă���܂����B��T�Ԃ������Ƌ����Ă��������܂����B�������荪�����t���܂ŁA����肵�܂��B

�@�Ō�͐��������āA���ꂢ�ɍ炭�Ƃ����˂ƉԒd�������p�ɁA�S�������������Ȃ�܂����B

�@�����c�̊F�l�A�M�d�Ȏ��ԁA�����ĉ��������������肪�Ƃ��������܂����B

�@

�U���Q�Q���i���j�w������X�|�[�c�t�F�X�e�B�o��

�@�n��s���̈�ł���A�w������̃X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A�{�Z�̑̈�قŊJ�Â���܂����B���Z�́u�{�b�`���v�ł��B�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i���̕��X�����Z���A�u�{�b�`���v�̂�����������Ă��������܂����B�n��̕��X�̑��A�{�Z�����̂P�N���Q�����Q�����Ă��܂����B���یケ�ǂ������ł�������Ƃ�����悤�ŁA���[���͗������Ă��܂��B�P�N���̍ŏ��̓����ł́A�����Ȃ蔒���{�[���̋߂��ɐԃ{�[�����邷�炵�������ɋ����܂����B�N��ɊW�Ȃ��A�y�������S�ɃQ�[�����ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@�n��s���̈�ł���A�w������̃X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A�{�Z�̑̈�قŊJ�Â���܂����B���Z�́u�{�b�`���v�ł��B�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i���̕��X�����Z���A�u�{�b�`���v�̂�����������Ă��������܂����B�n��̕��X�̑��A�{�Z�����̂P�N���Q�����Q�����Ă��܂����B���یケ�ǂ������ł�������Ƃ�����悤�ŁA���[���͗������Ă��܂��B�P�N���̍ŏ��̓����ł́A�����Ȃ蔒���{�[���̋߂��ɐԃ{�[�����邷�炵�������ɋ����܂����B�N��ɊW�Ȃ��A�y�������S�ɃQ�[�����ł��܂����B

�U���Q�O���i���j�v���O���~���O�w�K�E���ƎQ�ρi���w���j�E�������Ɋ���

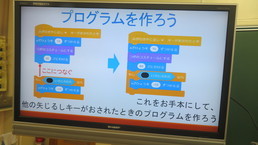

�@3�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�����łR��ڂł��B�X�N���b�`���g���āA���H�Q�[���̐���Ɏ��g�݂܂����B�}�E�X�̑���ɋ�J���܂������A����Ă��܂����B�L�����N�^�[�̃l�R��������A�ǂɂԂ���Ȃ��悤�ɋ���������ƁA��l��l�����s������d�˂Ȃ���A�v���O������g�ݗ��ĂĂ����܂����B�������A�s���ς�GiGA�X�N�[���劲�|�{�搶���A�{�����e�B�A�̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@���ƎQ�ςł́A���[�Ɍ����āu���Ȃ���������낤�v�Ƃ����������s���܂����B�S�C�ɘb���������蕷���A���ꂼ��̌�������f�G�ȏ�����d�グ�Ă����܂����B�肢�����t�ɂ��邱�ƁA���̌P���ƏW���͂̌���A�����Ƌ�������Ă鎞�ԁA�G�ߊ��╶���ւ̐e���ݓ��A������𐧍삷��[���Ӗ��̂��銈���ɂȂ�܂����B

�@�{�Z�ł́A�n��̊F�l�̂����͂̂��ƁA�w�тɊ������L���ɂȂ��Ă��܂��B�����́A�j���w�`�}�̕c�����C�Ɉ�悤�A�c������ɔ������߂̖Ԃ�ݒu���Ă��������܂����B���z�Ɍ������ăO���O���ƐL�тĂ������Ƃł��傤�B�܂��A�Z��ł͂g���A�Z��̑������s���Ă��������܂����B�������ł̍�Ƃɂ�������炸�A���J�ɋ��X�܂Ő����Ă�������A�q�ǂ����������S�ɗV�ׂ���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@3�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�����łR��ڂł��B�X�N���b�`���g���āA���H�Q�[���̐���Ɏ��g�݂܂����B�}�E�X�̑���ɋ�J���܂������A����Ă��܂����B�L�����N�^�[�̃l�R��������A�ǂɂԂ���Ȃ��悤�ɋ���������ƁA��l��l�����s������d�˂Ȃ���A�v���O������g�ݗ��ĂĂ����܂����B�������A�s���ς�GiGA�X�N�[���劲�|�{�搶���A�{�����e�B�A�̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@���ƎQ�ςł́A���[�Ɍ����āu���Ȃ���������낤�v�Ƃ����������s���܂����B�S�C�ɘb���������蕷���A���ꂼ��̌�������f�G�ȏ�����d�グ�Ă����܂����B�肢�����t�ɂ��邱�ƁA���̌P���ƏW���͂̌���A�����Ƌ�������Ă鎞�ԁA�G�ߊ��╶���ւ̐e���ݓ��A������𐧍삷��[���Ӗ��̂��銈���ɂȂ�܂����B

�@�{�Z�ł́A�n��̊F�l�̂����͂̂��ƁA�w�тɊ������L���ɂȂ��Ă��܂��B�����́A�j���w�`�}�̕c�����C�Ɉ�悤�A�c������ɔ������߂̖Ԃ�ݒu���Ă��������܂����B���z�Ɍ������ăO���O���ƐL�тĂ������Ƃł��傤�B�܂��A�Z��ł͂g���A�Z��̑������s���Ă��������܂����B�������ł̍�Ƃɂ�������炸�A���J�ɋ��X�܂Ő����Ă�������A�q�ǂ����������S�ɗV�ׂ���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�U���P�X���i�j��̉ԁE���ƎQ��

�@4�N���̍���u��̉ԁv�̊w�K�ł��B�u��̉ԁv�́A�펞���̌��������ŁA�Ƒ��̈��ƁA���e�̐[���v�����@�ׂɕ`���ꂽ����ł��B�����́A�펞���Ɛ����r���A�ω���ǂݎ��܂����B��l���́u��݂��v�Ƃ���������A�H���A�R�X���X���̕\���̎d���ɂ��āA�O���[�v�Řb�������A���\���܂����B

�@�P�C�Q�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B�Q�N���͓�N���X�Ƃ��A����u�������炢���ȁA����Ȃ��́v�ɂ��āA���\��ł����B���ԎԁA����{�^���������ƁA�H�ו����łĂ���Ƃ������̖B�q�������Ȃ�ł͂̔��z���������e�ł����B�P�N�P�g�͓����ł����B�u���݂��v�Ƃ������b�ł́A�q�������ɂƂ��Đg�߂ŁA�������I���f����Ă�̂ɂ҂�����̑�ނł����B�q�������ɂ́u���܂�̂��������v�ɂ��āA�l���A���Ƃ̐l�ɂ��Q�����Ȃ���̎��Ƃł����B�Q�g�͎Z���ŁA�W�|�T�́u�Ђ�����v�ł����B�u���b�N�̋�̕����g���āA���̊W��ڂɌ�����`�ő��������܂����B�܂��A�Ђ�����̎��ƊG���A���t�Ƃ����т��܂����B�q�������͒�����āA��������̔��\�����Ă��܂����B�ҏ��̒��A�����̂��Q�ς����肪�Ƃ��������܂����B�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@4�N���̍���u��̉ԁv�̊w�K�ł��B�u��̉ԁv�́A�펞���̌��������ŁA�Ƒ��̈��ƁA���e�̐[���v�����@�ׂɕ`���ꂽ����ł��B�����́A�펞���Ɛ����r���A�ω���ǂݎ��܂����B��l���́u��݂��v�Ƃ���������A�H���A�R�X���X���̕\���̎d���ɂ��āA�O���[�v�Řb�������A���\���܂����B

�@�P�C�Q�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B�Q�N���͓�N���X�Ƃ��A����u�������炢���ȁA����Ȃ��́v�ɂ��āA���\��ł����B���ԎԁA����{�^���������ƁA�H�ו����łĂ���Ƃ������̖B�q�������Ȃ�ł͂̔��z���������e�ł����B�P�N�P�g�͓����ł����B�u���݂��v�Ƃ������b�ł́A�q�������ɂƂ��Đg�߂ŁA�������I���f����Ă�̂ɂ҂�����̑�ނł����B�q�������ɂ́u���܂�̂��������v�ɂ��āA�l���A���Ƃ̐l�ɂ��Q�����Ȃ���̎��Ƃł����B�Q�g�͎Z���ŁA�W�|�T�́u�Ђ�����v�ł����B�u���b�N�̋�̕����g���āA���̊W��ڂɌ�����`�ő��������܂����B�܂��A�Ђ�����̎��ƊG���A���t�Ƃ����т��܂����B�q�������͒�����āA��������̔��\�����Ă��܂����B�ҏ��̒��A�����̂��Q�ς����肪�Ƃ��������܂����B�@

�U���P�W���i�j�@�Z�O�w�K�R�N���i�k�{���R�ώ@�����j

�@

�@�������ҏ��ɂȂ�܂������A�R�N���́A�k�{���R�ώ@�����ɍs���Ă��܂����B���̓��̂��߂ɁA�Ă�Ă�V����P�O�肢�����߂č��������������܂������A������ƓV�C���ǂ����܂��B

�@�k�{���R�ώ@�����́A��ʌ��́u���n���R�v�̎��R�����c���Ȃ���A�쐶�̐����������炵�₷���悤�A��������l���������R�ɐe���߂�悤������ꂽ�����ł��B

�@�͂��߂ɁA�W�̕�����k�{���R�ώ@�����̐��������������܂����B�쐶�̒���A�����������邱�Ƃ����ɐ������Ă��������܂����B����ł́A�̎}�ɋ[�Ԃ���i�i�t�V�ɏo��܂����B�i�i�t�V�̍ő�̓����́A�̎}�ɋ[�Ԃ��ĊO�G����g������Ă���Ƃ���ł��B�����U���͂�f�����^���\�͂������Ȃ�����ɁA�ׂ��̂�̎}��t���ς̂悤�Ɍ��������āA�G���\���Ă���̂ł��B�q�������̓i�i�t�V��r�ɂ̂�����A��������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�ҏ��̂��߁A���ٓ��͎����ł��������܂����B�ߌ�͍H���������A�~�j�V�A�^�[���ς���Ə[���������Ԃ��߂����܂����B���s�ψ��A�o�X���N����A������W����A�����܂ł̏������肪�Ƃ��������܂����B�����̉^�c�����炵�������ł��B�o���̏W���ŁA�Z�����b�����R�̂��u�������v�u����v�u�����������Ƃv���ӎ����Ď��g�߂��Ɠ����̏W���ŐU��Ԃ肪�ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�������ҏ��ɂȂ�܂������A�R�N���́A�k�{���R�ώ@�����ɍs���Ă��܂����B���̓��̂��߂ɁA�Ă�Ă�V����P�O�肢�����߂č��������������܂������A������ƓV�C���ǂ����܂��B

�@�k�{���R�ώ@�����́A��ʌ��́u���n���R�v�̎��R�����c���Ȃ���A�쐶�̐����������炵�₷���悤�A��������l���������R�ɐe���߂�悤������ꂽ�����ł��B

�@�͂��߂ɁA�W�̕�����k�{���R�ώ@�����̐��������������܂����B�쐶�̒���A�����������邱�Ƃ����ɐ������Ă��������܂����B����ł́A�̎}�ɋ[�Ԃ���i�i�t�V�ɏo��܂����B�i�i�t�V�̍ő�̓����́A�̎}�ɋ[�Ԃ��ĊO�G����g������Ă���Ƃ���ł��B�����U���͂�f�����^���\�͂������Ȃ�����ɁA�ׂ��̂�̎}��t���ς̂悤�Ɍ��������āA�G���\���Ă���̂ł��B�q�������̓i�i�t�V��r�ɂ̂�����A��������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�ҏ��̂��߁A���ٓ��͎����ł��������܂����B�ߌ�͍H���������A�~�j�V�A�^�[���ς���Ə[���������Ԃ��߂����܂����B���s�ψ��A�o�X���N����A������W����A�����܂ł̏������肪�Ƃ��������܂����B�����̉^�c�����炵�������ł��B�o���̏W���ŁA�Z�����b�����R�̂��u�������v�u����v�u�����������Ƃv���ӎ����Ď��g�߂��Ɠ����̏W���ŐU��Ԃ肪�ł��܂����B

�U���P�V���i�j�x�����āE���_�J�̐S���E�����������͂��낤

�@�P�N���̐����Ȃł̓A�T�K�I����ĂĂ��܂��B�����o�Z����ƁA�����̂����b�����Ă��܂��B�{�t���T�A�U���ɂȂ�A�邪�̂тĂ��܂����B�����͂P���ԖڂɎx���𗧂ĂĂ��܂����B�����̎x���𗧂Ă�ꂽ��A�F�B�̂Ƃ���ւ���`���ɍs���Ă��܂����B�قق��܂������i�ł��B�Ԃ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă���q�������ł����B

�@�T�N���̗��Ȃł́A�u���_�J�̂��傤�v���w�K���Ă��܂��B�����ł��x�����_�Ń��_�J�Q�O�C�����炵�Ă��܂��B�����ɂ悤�ɗ����Y��ł���̂ŁA�ǂ�ǂ�Ԃ���a�����Ă��܂��B�����́A���_�J�̗����������ł̂����Ă݂܂����B���̒��ɂ́A�ڂ�������́A�����ۂ��łĂ������ȗ�������܂����B���ȒS���̋�����C���u���_�J�̐S�����������v�Ɛ���������ƁA�x�ݎ��Ԃɂ�������炸�A�q�������͗���Ȃ��Ă��̐S���̓������m���߂܂����B���������̂����Ă݂�ƁA�m���ɓ����Ă��܂��B�����ȏ����Ȗ��ł��B���߂Č��܂����B�ƂĂ����Ƃ������v���܂����B�q�������������v���ł��B

�@�R�N���̎Z���ł́A�u�����������͂��낤�v�̊w�K�����Ă��܂����B�q�������������Ă݂����ꏊ��F�B�Ƙb�������܂����B���̌�A�����ڂ��g���Ē������̂̒����𑪂�܂����B�����ڂ��߂ɂȂ��Ă��܂�����A����݂��Ȃ��悤�ɂ�����A�H�v���Đ}��܂����B�Q�N���̊w�K�Ŏg�������̂����Ƃ͈Ⴂ�A�Ȗʏ�̒���������ł��邱�Ƃɋ���������܂����B���̂����Ɗ����ڂ̂��ꂼ��̂悳���������܂����B�����̒����A���A�L�����A�O���[�v�Ŋy���݂Ȃ���A�����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�P�N���̐����Ȃł̓A�T�K�I����ĂĂ��܂��B�����o�Z����ƁA�����̂����b�����Ă��܂��B�{�t���T�A�U���ɂȂ�A�邪�̂тĂ��܂����B�����͂P���ԖڂɎx���𗧂ĂĂ��܂����B�����̎x���𗧂Ă�ꂽ��A�F�B�̂Ƃ���ւ���`���ɍs���Ă��܂����B�قق��܂������i�ł��B�Ԃ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă���q�������ł����B

�@�T�N���̗��Ȃł́A�u���_�J�̂��傤�v���w�K���Ă��܂��B�����ł��x�����_�Ń��_�J�Q�O�C�����炵�Ă��܂��B�����ɂ悤�ɗ����Y��ł���̂ŁA�ǂ�ǂ�Ԃ���a�����Ă��܂��B�����́A���_�J�̗����������ł̂����Ă݂܂����B���̒��ɂ́A�ڂ�������́A�����ۂ��łĂ������ȗ�������܂����B���ȒS���̋�����C���u���_�J�̐S�����������v�Ɛ���������ƁA�x�ݎ��Ԃɂ�������炸�A�q�������͗���Ȃ��Ă��̐S���̓������m���߂܂����B���������̂����Ă݂�ƁA�m���ɓ����Ă��܂��B�����ȏ����Ȗ��ł��B���߂Č��܂����B�ƂĂ����Ƃ������v���܂����B�q�������������v���ł��B

�@�R�N���̎Z���ł́A�u�����������͂��낤�v�̊w�K�����Ă��܂����B�q�������������Ă݂����ꏊ��F�B�Ƙb�������܂����B���̌�A�����ڂ��g���Ē������̂̒����𑪂�܂����B�����ڂ��߂ɂȂ��Ă��܂�����A����݂��Ȃ��悤�ɂ�����A�H�v���Đ}��܂����B�Q�N���̊w�K�Ŏg�������̂����Ƃ͈Ⴂ�A�Ȗʏ�̒���������ł��邱�Ƃɋ���������܂����B���̂����Ɗ����ڂ̂��ꂼ��̂悳���������܂����B�����̒����A���A�L�����A�O���[�v�Ŋy���݂Ȃ���A�����Ă��܂����B

�U���P�U���i���j�������̐����������E����܂��悤��…

�@3�N�P�g�̃x�����_�̏�ɁA�����̓c�o���̑��Ƀc�o���������Ƃ��Ă��܂����B�q�i������̂��ǂ����܂������킩��܂���B�J�����ڐ��𑗂��Ă���܂����B

�@�����́u���߂����v�ł��B�S���̂��ׂĂ̑��������Ƃ��āA�E�͂��Ă��܂����B���������i�ł��B���������Â��Ƒ����������߂Ă��܂��܂����B�u���߂����v�������̂�…�Ǝv���܂����B

�@�T�N���̗��Ȃł́u���_�J�̒a���v�ɂ��Ċw�K���Ă��܂��B�T�N�P�g�̃x�����_�ɂ́A�Q�O�C�قǂ̃��_�J�����炳��Ă��܂��B�����Ȗ��̑��������L���A���R�ɐe���ސS���u���_�J�v�𗑂����ĂĂ݂����v�Ƃ����������̎��犈���ւ̈ӗ~�����߂Ă��܂��B���łɂ�������̗����Y��ł��܂��B�������������邩�ǂ����AH�����ׂĂ��܂����B

�@�P�W���i���j�́A�R�N���̍Z�O�w�K�ł��B�R�N�P�g�̋����ɂ́A��������̎���u�Ă�Ă�V��v�������Ă��܂����B�q�������̊肢�͂����Ɗ����܂��B�i�������ł���…�j

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@3�N�P�g�̃x�����_�̏�ɁA�����̓c�o���̑��Ƀc�o���������Ƃ��Ă��܂����B�q�i������̂��ǂ����܂������킩��܂���B�J�����ڐ��𑗂��Ă���܂����B

�@�����́u���߂����v�ł��B�S���̂��ׂĂ̑��������Ƃ��āA�E�͂��Ă��܂����B���������i�ł��B���������Â��Ƒ����������߂Ă��܂��܂����B�u���߂����v�������̂�…�Ǝv���܂����B

�@�T�N���̗��Ȃł́u���_�J�̒a���v�ɂ��Ċw�K���Ă��܂��B�T�N�P�g�̃x�����_�ɂ́A�Q�O�C�قǂ̃��_�J�����炳��Ă��܂��B�����Ȗ��̑��������L���A���R�ɐe���ސS���u���_�J�v�𗑂����ĂĂ݂����v�Ƃ����������̎��犈���ւ̈ӗ~�����߂Ă��܂��B���łɂ�������̗����Y��ł��܂��B�������������邩�ǂ����AH�����ׂĂ��܂����B

�@�P�W���i���j�́A�R�N���̍Z�O�w�K�ł��B�R�N�P�g�̋����ɂ́A��������̎���u�Ă�Ă�V��v�������Ă��܂����B�q�������̊肢�͂����Ɗ����܂��B�i�������ł���…�j

�@

�@�U���P�R���i���j�Z�O�w�K�S�N�i����a���̗��E��̔����فj

�@�����ňꏏ�ɏo�����܂����B�܂��́u����a���̗��v�ł��B�E�l����A�a���̗��j������������Ă��������܂����B�b���������肫���Ă��ė��h�ł����B���ۂɎ������̌��ɂ��`�������W���܂����B�v�������A�킭���d�������悤�ł��B�͂��߂́A�W�̕����x���Ă���܂������A�r�������l�ł��܂����B�c�ɉ��ɔg�ł悤�ɗh�炵�܂����B�����̎�ł������a�����u�ł�������̂��y���݁I�v�ƂЂƂ݂��P�����Ă��܂����B�W�����ł́A�a������铹��␢�E������Y�ɓo�^���ꂽ�א�a���������w���܂����B�W������Ă���ԁX�����ׂĘa���łł��Ă���̂����āA�����܂����B

�@�u��̔����فv�ł́A��̂͂��炫�␅�̑���ɂ��āA�r����������瓌���p�܂ōČ������f��Ϗ܁A���̗͂œ������ԁA�S�TK�������鐅���^�Ԃ��߂̉������̌��R�[�i�[�ł́A�̂̐l�X������������グ�邾���łȂ��A�^��ł������Ƃ��w�сA���̋�J�̈�������Ă��܂����B�S�C���������ɍČ�����A�����̎������ς܂����B�����ƂƂ��ɁA�����Ԃ��������āA��C�ɗ����l�q�͔��͂�����܂����B

�@���s�ψ��A�o�X���N�S���̎q�������́A���̓��̂��߂ɂ������������Ă���܂����B�W�c�Ƃ��Ă̐����������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����ňꏏ�ɏo�����܂����B�܂��́u����a���̗��v�ł��B�E�l����A�a���̗��j������������Ă��������܂����B�b���������肫���Ă��ė��h�ł����B���ۂɎ������̌��ɂ��`�������W���܂����B�v�������A�킭���d�������悤�ł��B�͂��߂́A�W�̕����x���Ă���܂������A�r�������l�ł��܂����B�c�ɉ��ɔg�ł悤�ɗh�炵�܂����B�����̎�ł������a�����u�ł�������̂��y���݁I�v�ƂЂƂ݂��P�����Ă��܂����B�W�����ł́A�a������铹��␢�E������Y�ɓo�^���ꂽ�א�a���������w���܂����B�W������Ă���ԁX�����ׂĘa���łł��Ă���̂����āA�����܂����B

�@�u��̔����فv�ł́A��̂͂��炫�␅�̑���ɂ��āA�r����������瓌���p�܂ōČ������f��Ϗ܁A���̗͂œ������ԁA�S�TK�������鐅���^�Ԃ��߂̉������̌��R�[�i�[�ł́A�̂̐l�X������������グ�邾���łȂ��A�^��ł������Ƃ��w�сA���̋�J�̈�������Ă��܂����B�S�C���������ɍČ�����A�����̎������ς܂����B�����ƂƂ��ɁA�����Ԃ��������āA��C�ɗ����l�q�͔��͂�����܂����B

�@���s�ψ��A�o�X���N�S���̎q�������́A���̓��̂��߂ɂ������������Ă���܂����B�W�c�Ƃ��Ă̐����������܂����B

�U���P�Q���i�j�|���̎��ԁE�N���u����

�@5�N���̋����O�̘L���́A���Ȃ艘�ꂪ�ڗ����܂��B�㗚���̃S���̐Ղ���������Ȃ��قǂ���܂��B�����Łu����������v�̗͂���āA�q���������ꐶ���������܂����B���̑|���ꏊ���I������q����������`���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�܂��܂�����͂���܂����A�����������A���ꂢ�ɂ��Ă��������ł��B

�@�N���u�����ł́A�Ȋw�N���u���ׂ��b���Â�������Ă��܂����B�����Ɛ����悭�������킹�A�A���~�z�C���ɗ�������܂��B�����āA�z�b�g�v���[�g�ŏł��Ȃ��悤�ɉ��M���܂��B�E�����܂ō����������������ȍ��肪���܂����B

�@

�@

�@

�@

�@5�N���̋����O�̘L���́A���Ȃ艘�ꂪ�ڗ����܂��B�㗚���̃S���̐Ղ���������Ȃ��قǂ���܂��B�����Łu����������v�̗͂���āA�q���������ꐶ���������܂����B���̑|���ꏊ���I������q����������`���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�܂��܂�����͂���܂����A�����������A���ꂢ�ɂ��Ă��������ł��B

�@�N���u�����ł́A�Ȋw�N���u���ׂ��b���Â�������Ă��܂����B�����Ɛ����悭�������킹�A�A���~�z�C���ɗ�������܂��B�����āA�z�b�g�v���[�g�ŏł��Ȃ��悤�ɉ��M���܂��B�E�����܂ō����������������ȍ��肪���܂����B

�U���P�P���i���j�������ǂ��܂菀���E���y�ӏ܋���

�@���N�x�̐������ǂ��܂�́A�N���X���Ƃ̏o�����ł͂Ȃ��A�c����ǁi�P�N������U�N���̍\���j�ł�

���X���o���܂��B���ɔz�������o���������ꂼ��̔ǂōl���Ă��܂��B�e�ǂ̎q�������́A������������̂��U�N�������S�ƂȂ��Đ��������Ă��܂����B���������ł��B

�@���M���y��w�ŁA���y�ӏ܋���������܂����B���N�U�N�����Q�����܂��B���߂Č���y�������܂����B����ɃN�����l�b�g�Ƃ����Ă��A���̍��Ⴊ����o�X�N�����l�b�g�Ƃ����y�������܂����B���y���x����ቷ�y������y�ɉԂ�Y���Ă��܂��B

�@�w���ґ̌��ł́AM������Ă���܂����B�n�܂�O����ƂĂ��s���ȗl�q�ł������A����Ă݂�ƒ��J�ɂ������Ɠ��X�Ɛ��t�y�����[�h���܂����B���炵���w���ł����B�I����Ă���̑傫�Ȕ���Ɉ��g�������ƂƎv���܂��B�I����Ă���u�y���������ł��v�̌��t�͂ƂĂ���ۂɎc��܂����B�A���R�[���ł́A�݂�Ȏ蔏�q�ʼn��t�ɍ��킹�ăm���m���ł����B���̉��t���ӏ܂���̌��́A�S��h���Ԃ��܂����B�q�������ɂƂ��āA�ꐶ�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���N�x�̐������ǂ��܂�́A�N���X���Ƃ̏o�����ł͂Ȃ��A�c����ǁi�P�N������U�N���̍\���j�ł�

���X���o���܂��B���ɔz�������o���������ꂼ��̔ǂōl���Ă��܂��B�e�ǂ̎q�������́A������������̂��U�N�������S�ƂȂ��Đ��������Ă��܂����B���������ł��B

�@���M���y��w�ŁA���y�ӏ܋���������܂����B���N�U�N�����Q�����܂��B���߂Č���y�������܂����B����ɃN�����l�b�g�Ƃ����Ă��A���̍��Ⴊ����o�X�N�����l�b�g�Ƃ����y�������܂����B���y���x����ቷ�y������y�ɉԂ�Y���Ă��܂��B

�@�w���ґ̌��ł́AM������Ă���܂����B�n�܂�O����ƂĂ��s���ȗl�q�ł������A����Ă݂�ƒ��J�ɂ������Ɠ��X�Ɛ��t�y�����[�h���܂����B���炵���w���ł����B�I����Ă���̑傫�Ȕ���Ɉ��g�������ƂƎv���܂��B�I����Ă���u�y���������ł��v�̌��t�͂ƂĂ���ۂɎc��܂����B�A���R�[���ł́A�݂�Ȏ蔏�q�ʼn��t�ɍ��킹�ăm���m���ł����B���̉��t���ӏ܂���̌��́A�S��h���Ԃ��܂����B�q�������ɂƂ��āA�ꐶ�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B

�U���P�O���i�j�������̓��E���j�w�K�ŏI��

�@���������ψ�����������Ⴂ��u�������^���v�ł��B�����͍~�J�ł������A�J�ɕ����Ȃ��ł������������������ł��傤���A�r������J����݂܂����B�����͂T�N���������������^���ɎQ�����Ă���܂����B���肪�Ƃ��B

�@���j�w�K�̍ŏI���ł��B�S����{��������3��͍~�J�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�q�������ɂ͊W����܂���B�v�[���ɓ���̂��y���݂ɂ��Ă���Ă��܂����B��������w�N�ƈꏏ�Ƀo�X�ɏ��܂����B�����1�N���̃o�X�ł��B�����u����Ƃ�v�u����͂Ȃɂł��傤�Q�[���v�i�Ȃ�ׂ����Ȃ��q���g�ƌ����Ă��Ă�Q�[���ł��j�����܂����B����Ƃ�́A�ƂĂ����������ł��B���ǎ{�݂ɓ������Ă������͂����A1�N�����킴�Ɓu��v�������t�������ďI���ɂ��܂����B�����Ƃ����Ԃ̓����ł����B

�@�ӂ���������A���̂сA��������ɂ��ăy�A�ŃR�[�X�����w�K�����܂����B���w���ł́A�����O�̕����A�E�͂��đ̂�����������A�r�[�g���g�p���ăo�^���������肵�܂����B

�@���w�N�͌ߌ�ł��B������ɍs���ƁA�q����������������Ί�������Ă���A���U���Ă��ꂽ�q�����܂����B�����Ă������`���I

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���������ψ�����������Ⴂ��u�������^���v�ł��B�����͍~�J�ł������A�J�ɕ����Ȃ��ł������������������ł��傤���A�r������J����݂܂����B�����͂T�N���������������^���ɎQ�����Ă���܂����B���肪�Ƃ��B

�@���j�w�K�̍ŏI���ł��B�S����{��������3��͍~�J�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�q�������ɂ͊W����܂���B�v�[���ɓ���̂��y���݂ɂ��Ă���Ă��܂����B��������w�N�ƈꏏ�Ƀo�X�ɏ��܂����B�����1�N���̃o�X�ł��B�����u����Ƃ�v�u����͂Ȃɂł��傤�Q�[���v�i�Ȃ�ׂ����Ȃ��q���g�ƌ����Ă��Ă�Q�[���ł��j�����܂����B����Ƃ�́A�ƂĂ����������ł��B���ǎ{�݂ɓ������Ă������͂����A1�N�����킴�Ɓu��v�������t�������ďI���ɂ��܂����B�����Ƃ����Ԃ̓����ł����B

�@�ӂ���������A���̂сA��������ɂ��ăy�A�ŃR�[�X�����w�K�����܂����B���w���ł́A�����O�̕����A�E�͂��đ̂�����������A�r�[�g���g�p���ăo�^���������肵�܂����B

�@���w�N�͌ߌ�ł��B������ɍs���ƁA�q����������������Ί�������Ă���A���U���Ă��ꂽ�q�����܂����B�����Ă������`���I

�U���X���i���j�w����E��������

�@�U�N���̊w����ł��B�u�N���X�̃L�����N�^�[���l���悤�v�Ƃ����c��ł����B�߂��Ắu�U�|�P�炵�������̂킭�L�����N�^�[���l���悤�v�ł����B���P�ł́A�u�ǂ�Ȃ��̂����`�[�t�v�ɂ��邩�ł����B�����i�˂��A����A���b�T�[�p���_�A�����j�A�w�N�X�q�̈ӌ����o����܂����B���ꂼ��̍l���ɂ��Ĕ��\������A�^���ӌ���S�z�Ȉӌ���b�������܂����B���Ԃ�����Ȃ��Ȃ�A���Q�Ɉڂ�܂����B���Q�ł́A�ǂ�ɂȂ��Ă������悤�ȁA�u���܂������`�[�t�̓����v���l���܂����B�ӌ��̒��Łu�������̃o�b�W�v���o��ƁA�u�����`�v�Ɣ[������悤�Ȑ���������������o�܂����B�q���������i�߂��悢���̂����낤�Ƃ��Ă���p�A�ӌ���ے肷��̂ł͂Ȃ��A�F�B�̈ӌ����ɂ��Ȃ���̈ӌ��ɁA�q�������̐����������܂����B

�@���������ł́A�T�����l�̏ꏊ�ŐL�тĂ����������������܂����B���ꂩ��ǂ�ǂ��̂тĂ��鎞���ɂ��ꂢ�ɂł��A�������肵�܂����B�Ԓd�����ꂩ��ėp�̂��ԂɐA���ւ��ł��B���ݑ܂͂P�O�܂ɂ��Ȃ�܂����B���肪�Ƃ��I

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�U�N���̊w����ł��B�u�N���X�̃L�����N�^�[���l���悤�v�Ƃ����c��ł����B�߂��Ắu�U�|�P�炵�������̂킭�L�����N�^�[���l���悤�v�ł����B���P�ł́A�u�ǂ�Ȃ��̂����`�[�t�v�ɂ��邩�ł����B�����i�˂��A����A���b�T�[�p���_�A�����j�A�w�N�X�q�̈ӌ����o����܂����B���ꂼ��̍l���ɂ��Ĕ��\������A�^���ӌ���S�z�Ȉӌ���b�������܂����B���Ԃ�����Ȃ��Ȃ�A���Q�Ɉڂ�܂����B���Q�ł́A�ǂ�ɂȂ��Ă������悤�ȁA�u���܂������`�[�t�̓����v���l���܂����B�ӌ��̒��Łu�������̃o�b�W�v���o��ƁA�u�����`�v�Ɣ[������悤�Ȑ���������������o�܂����B�q���������i�߂��悢���̂����낤�Ƃ��Ă���p�A�ӌ���ے肷��̂ł͂Ȃ��A�F�B�̈ӌ����ɂ��Ȃ���̈ӌ��ɁA�q�������̐����������܂����B

�@���������ł́A�T�����l�̏ꏊ�ŐL�тĂ����������������܂����B���ꂩ��ǂ�ǂ��̂тĂ��鎞���ɂ��ꂢ�ɂł��A�������肵�܂����B�Ԓd�����ꂩ��ėp�̂��ԂɐA���ւ��ł��B���ݑ܂͂P�O�܂ɂ��Ȃ�܂����B���肪�Ƃ��I

�U���V���i�y�j�O�p���w�Z�^����

�@��䐼���w�Z��̏����A�g�����Ă���O�p���w�Z�̉^����ɍs���܂����B�L����f���炵���V�C�ɂȂ�܂����B�O�p���w�Z�Ƀe���g���Q�͂�݂��܂������A�P�͎����ȁA������͖{���ȂɎg�p���Ă��������Ă��܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�ło�s�`�̊F�l�ɍw�����Ă����������e���g�̉��Ŋϐ킳���Ă��������܂����B�R�F�i�ԁA���A�j�ɕ�����ĉ�������A���Z�ɐ����o������A��������ƑS�͂̎p�Ɋ������܂����B

�@�F�B�̉����ɗ��Ă����P�N���ɉ�܂����B���������Ă���Ă��肪�Ƃ��I

�@

�@

�@��䐼���w�Z��̏����A�g�����Ă���O�p���w�Z�̉^����ɍs���܂����B�L����f���炵���V�C�ɂȂ�܂����B�O�p���w�Z�Ƀe���g���Q�͂�݂��܂������A�P�͎����ȁA������͖{���ȂɎg�p���Ă��������Ă��܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�ło�s�`�̊F�l�ɍw�����Ă����������e���g�̉��Ŋϐ킳���Ă��������܂����B�R�F�i�ԁA���A�j�ɕ�����ĉ�������A���Z�ɐ����o������A��������ƑS�͂̎p�Ɋ������܂����B

�@�F�B�̉����ɗ��Ă����P�N���ɉ�܂����B���������Ă���Ă��肪�Ƃ��I

�@

�@

�U���U���i���j �I���G���e�[�����O�E�v���O���~���O�w�K�E�������炢���Ȃ���Ȃ���

�@4�N���̊w�N�W��ł��B���T���j���Ɏ��{����Z�O�w�K�̃I���G���e�[�����O�����Ă��܂����B�S�C���u��̔����فv�Ɓu�a���̗��v�ɉ����ɍs�����Ƃ��̎ʐ^���f���o�����ƁA�q�������̖ڂ��P���܂����B�����ɗ����������A���ʂ����������܂����B�u�J���~������ʐ^�B�e�͂ǂ�����̂��v�ƋC�ɂȂ邱�Ƃ����₵�Ă��܂����B4�N���ƈꏏ�ɍZ�O�w�K�ɏo������̂Ŋy���݂ł��B

�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K����������n�܂�܂����B�ӂ��ݖ�s����ψ���̉|�{�搶�ɂ��w�����������܂����B�q�������̎x�������Ă�������{�����e�B�A�̕��X���S�����炵�Ă��������܂����B�v���O���~���O�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����Ƃ��납��A�������Ă��������܂����B�l�R�������v���O���~���O�w�K�c�[���́u�X�N���b�`�v���g�p���܂����B�˂����㉺���E�ɓ��������Ƃ���n�߂܂����B���T���p�����܂��B

�@�Q�N���̍���ł��B�����̒��Łu����ȂƂ��ɂ���Ȃ��̂��������炢���̂ɂȁv�Ɗ������o������A�֗��ȓ�����l���܂��B���������̓I�Ȍ`�ɂ��邽�߂ɁA����̘b�̓��e�𑨂��Ď��₵����A���z��`�����肷��͂���Ă܂��B�����͂��̈ꎞ�ԖڂŁA�q���������u�������炢���ȁv�u�ł����炢���ȁv�����l���܂����B�u�C�ɂ������ԁv�u���Ⴎ������W���[�X�v�u�����������Ƃ��ꂢ�Ȏ��ɂȂ邦��҂v���m�[�g�ɏ����Ă��܂����B���������̂��^�u���b�g�Ŏʐ^���Ƃ�A�X�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���܂����B�q�������Ȃ�ł͂̃A�C�f�B�A����������o�Ă��܂����B

�@4�N���̊w�N�W��ł��B���T���j���Ɏ��{����Z�O�w�K�̃I���G���e�[�����O�����Ă��܂����B�S�C���u��̔����فv�Ɓu�a���̗��v�ɉ����ɍs�����Ƃ��̎ʐ^���f���o�����ƁA�q�������̖ڂ��P���܂����B�����ɗ����������A���ʂ����������܂����B�u�J���~������ʐ^�B�e�͂ǂ�����̂��v�ƋC�ɂȂ邱�Ƃ����₵�Ă��܂����B4�N���ƈꏏ�ɍZ�O�w�K�ɏo������̂Ŋy���݂ł��B

�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K����������n�܂�܂����B�ӂ��ݖ�s����ψ���̉|�{�搶�ɂ��w�����������܂����B�q�������̎x�������Ă�������{�����e�B�A�̕��X���S�����炵�Ă��������܂����B�v���O���~���O�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����Ƃ��납��A�������Ă��������܂����B�l�R�������v���O���~���O�w�K�c�[���́u�X�N���b�`�v���g�p���܂����B�˂����㉺���E�ɓ��������Ƃ���n�߂܂����B���T���p�����܂��B

�@�Q�N���̍���ł��B�����̒��Łu����ȂƂ��ɂ���Ȃ��̂��������炢���̂ɂȁv�Ɗ������o������A�֗��ȓ�����l���܂��B���������̓I�Ȍ`�ɂ��邽�߂ɁA����̘b�̓��e�𑨂��Ď��₵����A���z��`�����肷��͂���Ă܂��B�����͂��̈ꎞ�ԖڂŁA�q���������u�������炢���ȁv�u�ł����炢���ȁv�����l���܂����B�u�C�ɂ������ԁv�u���Ⴎ������W���[�X�v�u�����������Ƃ��ꂢ�Ȏ��ɂȂ邦��҂v���m�[�g�ɏ����Ă��܂����B���������̂��^�u���b�g�Ŏʐ^���Ƃ�A�X�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���܂����B�q�������Ȃ�ł͂̃A�C�f�B�A����������o�Ă��܂����B

�U���T���i�j�@���̂������̂����E�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�E�Z�O�w�K�P�A�Q�N

�@�R�N�P�g�̃x�����_�Ƀc�o�����H���x�߂Ă��܂����B��ɂ��鑃������Ƃ����P�H�̃c�o�������܂��B�������q�i���a�����Ă���Ƃ����ł��B

�@�o�Z�����T�N����H���u�Z���搶�A�ςȒ������邩�痈�Ă��������I�v�Ɛ��������܂����B�͗t�̂悤�Ȓ��ł��B�u�ʐ^���B���Ă��������������ł���v�Ǝq���������犩�߂��܂����B�������߂Ă݂钎�ł��B���ׂĂ݂��…�u�X�Y���K�v�Ƃ����u��v�ł����B�q�������̂������Ŏ����w�т܂����B�������͎��R�L���Ȋw�Z�Ȃ̂ł��B

�@�T�N���̍���ł��B�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�Ƃ����P���ł́A�F�B�ƃC���^�r���[�������A�C���^�r���[�Œm�������Ƃ����Ƃɂ��āA���̗F�B���Љ��w�K���s���܂��B�����͂��̔��\�����Ă��܂����BI����́u�P�N������̑����K���Ă��邱�Ɓv�AM����́u�e�j�X���K���Ă��邱�Ɓv���A�V�������āA�F�B�̐V���Ȉ�ʂ�悳�������邱�Ƃ��ł��܂����B�Љ���q�������́A�����Ƃꂭ�������Ȋ����ł����B

�@�P�C�Q�N�������ŁA�Z�O�w�K�֏o�����܂����B2�N���́A���s�ψ��̎q���������i������Ă��܂����B�������������ł��B�T�v�ے��������ł��Q�N�����P�N�������[�h���āA�P�N�����y�����V�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�u����܂�����v�u����܂���̈���v�u�����Q�[���v���A�݂�ȏΊ炪�͂����Ă��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�R�N�P�g�̃x�����_�Ƀc�o�����H���x�߂Ă��܂����B��ɂ��鑃������Ƃ����P�H�̃c�o�������܂��B�������q�i���a�����Ă���Ƃ����ł��B

�@�o�Z�����T�N����H���u�Z���搶�A�ςȒ������邩�痈�Ă��������I�v�Ɛ��������܂����B�͗t�̂悤�Ȓ��ł��B�u�ʐ^���B���Ă��������������ł���v�Ǝq���������犩�߂��܂����B�������߂Ă݂钎�ł��B���ׂĂ݂��…�u�X�Y���K�v�Ƃ����u��v�ł����B�q�������̂������Ŏ����w�т܂����B�������͎��R�L���Ȋw�Z�Ȃ̂ł��B

�@�T�N���̍���ł��B�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�Ƃ����P���ł́A�F�B�ƃC���^�r���[�������A�C���^�r���[�Œm�������Ƃ����Ƃɂ��āA���̗F�B���Љ��w�K���s���܂��B�����͂��̔��\�����Ă��܂����BI����́u�P�N������̑����K���Ă��邱�Ɓv�AM����́u�e�j�X���K���Ă��邱�Ɓv���A�V�������āA�F�B�̐V���Ȉ�ʂ�悳�������邱�Ƃ��ł��܂����B�Љ���q�������́A�����Ƃꂭ�������Ȋ����ł����B

�@�P�C�Q�N�������ŁA�Z�O�w�K�֏o�����܂����B2�N���́A���s�ψ��̎q���������i������Ă��܂����B�������������ł��B�T�v�ے��������ł��Q�N�����P�N�������[�h���āA�P�N�����y�����V�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�u����܂�����v�u����܂���̈���v�u�����Q�[���v���A�݂�ȏΊ炪�͂����Ă��܂����B

�U���S���i���j�~�̎��E�z�E�Z���J�̒���…�E�{�[�������Q�[��

�@�����A�Z��������u��������Ȃ��قǂ̔~�̎�������܂��v�ƁA�����Ă��������܂����B�Z�����O�̔~�̖ɂ́A�����������Ȕ~���m���ɂ�����������Ă��܂����B�~�̎��͏����₷���̂ŁA�D�������J�ɁA�Z���������n���Ă��������܂����B��N�͏����ł����̂ŁA���N�͖L��ł��B

�@�u�z�E�Z���J�̓y�ɗc�������܂��I�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�Ƌ��鋰�錩��ƁA�m���ɗc�������܂����B�u�y�̋��S�n�������ˁv�Ƙb���܂����B�u�ʐ^���B��܂������H�v�Ƃx����B�z�E�Z���J�ƂƂ��ɁA�c���ւ̂₳�����v��������܂����B

�@�Q�N���̑̈�u�{�[�������Q�[���v�ł��B�|�[�g�{�[����̋t�ɂ��ă{�[�����S�u���Ă��܂����B�˂�����Ƃ���ɁA�{�[�����Ȃ�����A���肪�߂�₷���{�[���𓊂�����ł���悤�ɗ��K�����Ă���A�Q�[�������Ă��܂����B�q�������͖����ɂȂ��āA�Q�[���ɎQ���B���т������ɂȂ��āA�y����ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�����A�Z��������u��������Ȃ��قǂ̔~�̎�������܂��v�ƁA�����Ă��������܂����B�Z�����O�̔~�̖ɂ́A�����������Ȕ~���m���ɂ�����������Ă��܂����B�~�̎��͏����₷���̂ŁA�D�������J�ɁA�Z���������n���Ă��������܂����B��N�͏����ł����̂ŁA���N�͖L��ł��B

�@�u�z�E�Z���J�̓y�ɗc�������܂��I�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�Ƌ��鋰�錩��ƁA�m���ɗc�������܂����B�u�y�̋��S�n�������ˁv�Ƙb���܂����B�u�ʐ^���B��܂������H�v�Ƃx����B�z�E�Z���J�ƂƂ��ɁA�c���ւ̂₳�����v��������܂����B

�@�Q�N���̑̈�u�{�[�������Q�[���v�ł��B�|�[�g�{�[����̋t�ɂ��ă{�[�����S�u���Ă��܂����B�˂�����Ƃ���ɁA�{�[�����Ȃ�����A���肪�߂�₷���{�[���𓊂�����ł���悤�ɗ��K�����Ă���A�Q�[�������Ă��܂����B�q�������͖����ɂȂ��āA�Q�[���ɎQ���B���т������ɂȂ��āA�y����ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�U���R���i�j�J�^�c�����E�N���[������E�d�M

�@���A�o�Z�����P�N����m���A�傫�ȃJ�^�c�����������܂����B�~�J����O�ł����A�����̉J�ƃJ�^�c�������ƂĂ��������܂��B�F�Â����A�W�T�C�̉Ԃ̏�ɁA�₳�����߂��Ă����܂����B���j�w�K���I�������ƂɃA�W�T�C�̂Ƃ����m����ƍs���܂������A���łɈړ����Ă��܂����B

�@�U�N���̉ƒ�Ȃł��B�Z���̗l�X�ȉ����ꏊ�ɂ������|���̎d�����H�v���Ď��H����Ƃ����w�K�ł��B�����́A����͂ǂ��ɂ���̂��}�H���A���Ȏ��A���y�����̓��ʋ����̑��A�K�i�̉���ׂ邽�߁A�^�u���b�g�����p���ʐ^�Ŏ��߂܂����B�ƒ�Ȏ��ɂ��ǂ��Ă��牘��̓��e�ɂ��ăX�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�B�ق���A���ȁA�ǂ�A�����ȃS�~�A�H�ׂ����A���̖ѓ�������܂����B�悲��ɂ���āA��ޕ��������Ă���A���H�ɓ���܂��B������ǂ�ȕ��@�ł��ꂢ�ɂ��Ă��邩���l���܂����B

�@�R�N���̍d�M�ł��B����{�Ƃ�������ɏ����悤�Ɉӎ����܂����B���`�𐮂��ď����A�q�������͏W�����Ď��g�݂܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@���A�o�Z�����P�N����m���A�傫�ȃJ�^�c�����������܂����B�~�J����O�ł����A�����̉J�ƃJ�^�c�������ƂĂ��������܂��B�F�Â����A�W�T�C�̉Ԃ̏�ɁA�₳�����߂��Ă����܂����B���j�w�K���I�������ƂɃA�W�T�C�̂Ƃ����m����ƍs���܂������A���łɈړ����Ă��܂����B

�@�U�N���̉ƒ�Ȃł��B�Z���̗l�X�ȉ����ꏊ�ɂ������|���̎d�����H�v���Ď��H����Ƃ����w�K�ł��B�����́A����͂ǂ��ɂ���̂��}�H���A���Ȏ��A���y�����̓��ʋ����̑��A�K�i�̉���ׂ邽�߁A�^�u���b�g�����p���ʐ^�Ŏ��߂܂����B�ƒ�Ȏ��ɂ��ǂ��Ă��牘��̓��e�ɂ��ăX�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�B�ق���A���ȁA�ǂ�A�����ȃS�~�A�H�ׂ����A���̖ѓ�������܂����B�悲��ɂ���āA��ޕ��������Ă���A���H�ɓ���܂��B������ǂ�ȕ��@�ł��ꂢ�ɂ��Ă��邩���l���܂����B

�@�R�N���̍d�M�ł��B����{�Ƃ�������ɏ����悤�Ɉӎ����܂����B���`�𐮂��ď����A�q�������͏W�����Ď��g�݂܂����B

�@

�@

�U���Q���i���j�l������

�@�l���i��ψ��A�s�����܂߂U���̕������Z����u�l�������v�̎��Ƃ����Ă��������܂����B�l���i��ψ��̕��̒��ɂ́A�{�Z�P�P��Z���������ێR�搶���������ɂȂ�A���Ƃ̒��S�ƂȂ��Đi�߂Ă��������܂����B

�@�͂��߂ɁA�l���A�j�����ς܂����B����́A���w4�N���́u���₩�v���������́u�݂䂫�v�Ɏ���̎ʐ^���Ă��v���[���g����Ƃ��납��n�܂�܂��B�������A�u�݂䂫�v�͂��̃v���[���g���C�ɓ��炸�A�u���₩�v�ɂ��������n�߂܂��B����ɂ��A�N���X�S�̂��u���₩�v�𒇊ԊO��ɂ���悤�ɂȂ�܂��B���̃A�j���́A�����߂̖���ʂ��āA�����⑼�l�̐l���̑���ɋC�Â����邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B�����߂Ă���q�A�����߂��Ă���q�A�����߂����Ă���q�ɂ��āA�q�������͂��ꂼ��v�����Ƃ����������Ǝv���܂��B�w�Z���x��l���́u���₩�v�̋C������S�������\���܂����B����ɁA�����������߂�ꂽ��ǂ�����̂����A�������胏�[�N�V�[�g�ɋL�����Ă���A����ɂ��Ă��S�������\���܂����B�e�A�搶�ɑ��k����A�M�������l�ɑ��k����A�����߂Ă���q�Ɖ�b�����ĉ������铙�A�^���ɍl���܂����B�����̎q�������̉�b���ɁA�����߂̉�͂���܂��B�A���e�i�������A������������Ȃ����Ƃ����߂đ���ƍl���������܂����B

�@���ƌ�A���Z���������ێR�搶���A�Z�����Ɍf�z�����Ă���̂��m�F���ɁA�U�N�����������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�l���i��ψ��A�s�����܂߂U���̕������Z����u�l�������v�̎��Ƃ����Ă��������܂����B�l���i��ψ��̕��̒��ɂ́A�{�Z�P�P��Z���������ێR�搶���������ɂȂ�A���Ƃ̒��S�ƂȂ��Đi�߂Ă��������܂����B

�@�͂��߂ɁA�l���A�j�����ς܂����B����́A���w4�N���́u���₩�v���������́u�݂䂫�v�Ɏ���̎ʐ^���Ă��v���[���g����Ƃ��납��n�܂�܂��B�������A�u�݂䂫�v�͂��̃v���[���g���C�ɓ��炸�A�u���₩�v�ɂ��������n�߂܂��B����ɂ��A�N���X�S�̂��u���₩�v�𒇊ԊO��ɂ���悤�ɂȂ�܂��B���̃A�j���́A�����߂̖���ʂ��āA�����⑼�l�̐l���̑���ɋC�Â����邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B�����߂Ă���q�A�����߂��Ă���q�A�����߂����Ă���q�ɂ��āA�q�������͂��ꂼ��v�����Ƃ����������Ǝv���܂��B�w�Z���x��l���́u���₩�v�̋C������S�������\���܂����B����ɁA�����������߂�ꂽ��ǂ�����̂����A�������胏�[�N�V�[�g�ɋL�����Ă���A����ɂ��Ă��S�������\���܂����B�e�A�搶�ɑ��k����A�M�������l�ɑ��k����A�����߂Ă���q�Ɖ�b�����ĉ������铙�A�^���ɍl���܂����B�����̎q�������̉�b���ɁA�����߂̉�͂���܂��B�A���e�i�������A������������Ȃ����Ƃ����߂đ���ƍl���������܂����B

�@���ƌ�A���Z���������ێR�搶���A�Z�����Ɍf�z�����Ă���̂��m�F���ɁA�U�N�����������܂����B

�T���R�O���i���j�͂��߂Ă�e���C�u�����E�u������胁���̍H�v�v���\��

�@�ӂ��ݖ�s����ψ���GIGA�X�N�[���劲�̉|�{�搶�����Z���A1�N���ɏ��߂�e���C�u�����̂����������Ă��������܂����Be���C�u�����́A�w�K�x���T�[�r�X�ł��B���w�Z�̋��ȏ��ɑΉ��������ނ��g��AI�^�h���������p���Ċw�K�ł���̂������ł��B�K�n�x�ɉ�������肪�����ō\������邽�߂Ɏ����ɍ������w�ѕ����ł��܂��B���܂Ŋw�K�����Z���́u�����Ƃ����v�ł́A�u���ق�v�u�Ђ傤�����v�u���傤����v�̂R�i�K����q�������������őI��Ŋw�K���܂����B�P�O�O�_���Ƃ��ƁAe���C�u�����̒��̐A�����傫���Ȃ�A��݂ɂȂ�܂��B�u�Ƃł����Ƃ�肽�`���I�v�ƈӗ~���X�ł����B�ی�҂̕��X�ւ̂��ւ�ƂƂ��ɁA�U�����玝���A��܂��B

�@�S�N���̍���u������胁���̍H�v�v�̔��\��ɏ��҂���܂����B�q�������̔��\�����Ă��������܂����B�u�q���̂��떲���ɂȂ����V�т͂Ȃɂ��v�u�搶�ɂȂ������R�͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̏K�����͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̍D���ȋ��H�̃��j���[�͉����v���A�q�������������������Ă�����e��搶����l��l�ɕ����ă����ɂƂ�A���\���܂����B���\�̎d���ɂ��āA�u�܂��v�u���Ɂv�u�Ō�Ɂv���ӎ����Ęb���悤�ɂ��܂����B���\�������e�̒��ɁA�u�V���N���i�C�Y�h�X�C�~���O�v���K���Ă����搶�������̂ɁA�q�����������������܂����B���\�����q�������̘b���m�[�g�ɂ������胁�������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ӂ��ݖ�s����ψ���GIGA�X�N�[���劲�̉|�{�搶�����Z���A1�N���ɏ��߂�e���C�u�����̂����������Ă��������܂����Be���C�u�����́A�w�K�x���T�[�r�X�ł��B���w�Z�̋��ȏ��ɑΉ��������ނ��g��AI�^�h���������p���Ċw�K�ł���̂������ł��B�K�n�x�ɉ�������肪�����ō\������邽�߂Ɏ����ɍ������w�ѕ����ł��܂��B���܂Ŋw�K�����Z���́u�����Ƃ����v�ł́A�u���ق�v�u�Ђ傤�����v�u���傤����v�̂R�i�K����q�������������őI��Ŋw�K���܂����B�P�O�O�_���Ƃ��ƁAe���C�u�����̒��̐A�����傫���Ȃ�A��݂ɂȂ�܂��B�u�Ƃł����Ƃ�肽�`���I�v�ƈӗ~���X�ł����B�ی�҂̕��X�ւ̂��ւ�ƂƂ��ɁA�U�����玝���A��܂��B

�@�S�N���̍���u������胁���̍H�v�v�̔��\��ɏ��҂���܂����B�q�������̔��\�����Ă��������܂����B�u�q���̂��떲���ɂȂ����V�т͂Ȃɂ��v�u�搶�ɂȂ������R�͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̏K�����͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̍D���ȋ��H�̃��j���[�͉����v���A�q�������������������Ă�����e��搶����l��l�ɕ����ă����ɂƂ�A���\���܂����B���\�̎d���ɂ��āA�u�܂��v�u���Ɂv�u�Ō�Ɂv���ӎ����Ęb���悤�ɂ��܂����B���\�������e�̒��ɁA�u�V���N���i�C�Y�h�X�C�~���O�v���K���Ă����搶�������̂ɁA�q�����������������܂����B���\�����q�������̘b���m�[�g�ɂ������胁�������܂����B

�T���Q�X���i�j������E�|�[�g�{�[��

�@�Q�N���̐����ȁu������v������܂��B�����́A�w�Z��Ƃ̂܂��ɂ͂ǂ�Ȏ{�݂₨�X������̂��A�Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�w����́u�R���f�B�C�C�_�v�u�_�Ƃ̂l����v�̂Ƃ���ɍs���܂����B���i�A�������ɍs���ꏊ�����߂Č��āA�����S�����������Ƃ����������܂����B��U�A�w�Z�ɖ߂��ċx�e�����Ă���A�l����̔��Ɍ������܂����B���イ��A�`���Q���������Ă���n�E�X�ɓ��点�Ă������������B�܂��A�g���N�^�[�������Ă��������܂����B�n�E�X�̒��̍앨�ł́A������������@�ɂ��āA���������̃~�j�g�}�g�Ɣ�r���Ȃ���w�т܂����B�Ō�Ƀ`���Q���̎����l��l�ɂ��������܂����B�����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@�S�N���̑̈�u�|�[�g�{�[���v�ł��B�������n�܂�O�ɁA�{�[���p�X���Ȃ���悤�Ƀ`�[�����Ƃɗ��K�����Ă��܂����B�݂�ȃ`�[�����[�N�悭���K���Ă��܂��B�����ł́A�ォ��̃p�X�����łȂ��A�o�E���h�p�X�����āA���������Ȃ���S�[����ڎw���Ă��܂����B�{�[���������ĂR���ȏ�����Ă���q�������Ƃ������������ɐ������A���̂��Ƃɂ��đf���Ɏ���Ă���t�F�A�v���[������܂����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�Q�N���̐����ȁu������v������܂��B�����́A�w�Z��Ƃ̂܂��ɂ͂ǂ�Ȏ{�݂₨�X������̂��A�Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�w����́u�R���f�B�C�C�_�v�u�_�Ƃ̂l����v�̂Ƃ���ɍs���܂����B���i�A�������ɍs���ꏊ�����߂Č��āA�����S�����������Ƃ����������܂����B��U�A�w�Z�ɖ߂��ċx�e�����Ă���A�l����̔��Ɍ������܂����B���イ��A�`���Q���������Ă���n�E�X�ɓ��点�Ă������������B�܂��A�g���N�^�[�������Ă��������܂����B�n�E�X�̒��̍앨�ł́A������������@�ɂ��āA���������̃~�j�g�}�g�Ɣ�r���Ȃ���w�т܂����B�Ō�Ƀ`���Q���̎����l��l�ɂ��������܂����B�����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@�S�N���̑̈�u�|�[�g�{�[���v�ł��B�������n�܂�O�ɁA�{�[���p�X���Ȃ���悤�Ƀ`�[�����Ƃɗ��K�����Ă��܂����B�݂�ȃ`�[�����[�N�悭���K���Ă��܂��B�����ł́A�ォ��̃p�X�����łȂ��A�o�E���h�p�X�����āA���������Ȃ���S�[����ڎw���Ă��܂����B�{�[���������ĂR���ȏ�����Ă���q�������Ƃ������������ɐ������A���̂��Ƃɂ��đf���Ɏ���Ă���t�F�A�v���[������܂����B

�T���Q�W���i���j��䐼���̈�ՁE�n���h�x����…�E�J���t���˂��

�@�C���t���G���U���ɂ��w�����ʼn����ɂȂ�����䐼���w�Z�̑̈�Ղ��A�{���J�Â���܂����B���Ɛ��̐��k�����́A�݂Ȓ��w���̕\��ɂȂ�A�J��ɎQ������p�͂ƂĂ��z�X���������܂����B�����e���g�̒��ɂ��邱�Ƃ��������P�N���́A���U���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B�܂��A�킴�킴�e���g�܂ň��A�ɂ����Ă��ꂽ���Ɛ������܂����B�������܂����B�������蒆�w�Z�̈���Ƃ��āA�ꐶ�����^�c�Ɍg����Ă��܂����B�搶����������w�����A���̒��ɋʂ�����u�ǂ������ʓ���v�A�Q�N���́u�䕗�̖ځv�܂Ō������Ă��������܂����B���ʂ��Ō�ɂȂ�ԐF�c�ɑ��āA�ق��̐c�A���F�c���������艞�����Ă���p���A���炵�������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���w���̉��y�ł��B�u�h���~�̉́v���n���h�x���ʼn��t���Ă��܂����B�����̓���^�C�~���O���W�����Ė炷���Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����̒S�����鉹���ł��܂����B���Y�����w�Ԃ��Ƃ����łȂ��A�݂�ȂŃn���h�x���̉��t�̃N�I���e�B�����߂�悤�ɂ��܂����B

�@�R�N���̐}�H�f���ł��B�u�����ăJ���t���˂�ǁv�ł́A�ԁA���A�A�ԁv�̂S�F�����S�y���������킹�āA�悭���˂�ƁA�V�����F���ł��܂����B�悤�������킹����A���܂荬�����Ƀ}�[�u���͗l���y������ƂЂ���ɂQ�F���˂����Ă݂���ƁA���낢��ƍH�v�����Ă��܂����B��͎��i�˂��A�ƂĂ������������ł��B�c�Ύs�O�ł��B������͂��Ƃ̕��ւ̊��ӂ̃��b�Z�[�W������܂���

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@�C���t���G���U���ɂ��w�����ʼn����ɂȂ�����䐼���w�Z�̑̈�Ղ��A�{���J�Â���܂����B���Ɛ��̐��k�����́A�݂Ȓ��w���̕\��ɂȂ�A�J��ɎQ������p�͂ƂĂ��z�X���������܂����B�����e���g�̒��ɂ��邱�Ƃ��������P�N���́A���U���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B�܂��A�킴�킴�e���g�܂ň��A�ɂ����Ă��ꂽ���Ɛ������܂����B�������܂����B�������蒆�w�Z�̈���Ƃ��āA�ꐶ�����^�c�Ɍg����Ă��܂����B�搶����������w�����A���̒��ɋʂ�����u�ǂ������ʓ���v�A�Q�N���́u�䕗�̖ځv�܂Ō������Ă��������܂����B���ʂ��Ō�ɂȂ�ԐF�c�ɑ��āA�ق��̐c�A���F�c���������艞�����Ă���p���A���炵�������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���w���̉��y�ł��B�u�h���~�̉́v���n���h�x���ʼn��t���Ă��܂����B�����̓���^�C�~���O���W�����Ė炷���Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����̒S�����鉹���ł��܂����B���Y�����w�Ԃ��Ƃ����łȂ��A�݂�ȂŃn���h�x���̉��t�̃N�I���e�B�����߂�悤�ɂ��܂����B

�@�R�N���̐}�H�f���ł��B�u�����ăJ���t���˂�ǁv�ł́A�ԁA���A�A�ԁv�̂S�F�����S�y���������킹�āA�悭���˂�ƁA�V�����F���ł��܂����B�悤�������킹����A���܂荬�����Ƀ}�[�u���͗l���y������ƂЂ���ɂQ�F���˂����Ă݂���ƁA���낢��ƍH�v�����Ă��܂����B��͎��i�˂��A�ƂĂ������������ł��B�c�Ύs�O�ł��B������͂��Ƃ̕��ւ̊��ӂ̃��b�Z�[�W������܂���

�T���Q�V���i�j�������K�i�U�N�j�E���j�w�K�i���w�N�j

�@�U�N���́A�����g�����������K�����܂����B�X�N�����u���G�b�O�ł��B�o�^�[��������ꂼ��I�����Ē������܂����B�Ή������厖�ł����A�ǂ�����ɂł��܂����B�o���オ�����ǂ���A�u�H�ׂĂ��������I�v�ƁA�\�z�����Ă��Ȃ����U��������܂����B�u�����́H�v�u�͂��I�v���肪�������������܂����B�����ڂǂ���A�ƂĂ��������������ł��B�����������܂ł����B�݂�Ȃŋ��͂��č�����X�N�����u���G�b�O�ł����B

�@���j�w�K�Q��ڂł��B�ߑO���A���w���A��w�N�A���w�N�͋������A�ߌ�A���w�N�͍Z�������������܂����B��T�͂��̋t�������̂ŁA���͍��w�N�̌��������܂����B�����ɖ��ʂ��Ȃ��A���������w�N�ł��B�w�Z�Ő��j�w�K�����Ă����Ƃ��́A���̗₽��������A�u�n���̃V�����[�v�Ǝq�������͕\�����Ă��܂����BY���A�u�����͓V���̃V�����[�ł��I�v�ƁA�����̂��肪�������������Ă��܂����B�R�̃O���[�v�ɕ�����āA���K���d�˂Ă��܂����B��������̖J�߃V�����[�𗁂тĂ���q�������́A���̐��j�w�K�ɂ��ӗ~�I�ł����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�U�N���́A�����g�����������K�����܂����B�X�N�����u���G�b�O�ł��B�o�^�[��������ꂼ��I�����Ē������܂����B�Ή������厖�ł����A�ǂ�����ɂł��܂����B�o���オ�����ǂ���A�u�H�ׂĂ��������I�v�ƁA�\�z�����Ă��Ȃ����U��������܂����B�u�����́H�v�u�͂��I�v���肪�������������܂����B�����ڂǂ���A�ƂĂ��������������ł��B�����������܂ł����B�݂�Ȃŋ��͂��č�����X�N�����u���G�b�O�ł����B

�@���j�w�K�Q��ڂł��B�ߑO���A���w���A��w�N�A���w�N�͋������A�ߌ�A���w�N�͍Z�������������܂����B��T�͂��̋t�������̂ŁA���͍��w�N�̌��������܂����B�����ɖ��ʂ��Ȃ��A���������w�N�ł��B�w�Z�Ő��j�w�K�����Ă����Ƃ��́A���̗₽��������A�u�n���̃V�����[�v�Ǝq�������͕\�����Ă��܂����BY���A�u�����͓V���̃V�����[�ł��I�v�ƁA�����̂��肪�������������Ă��܂����B�R�̃O���[�v�ɕ�����āA���K���d�˂Ă��܂����B��������̖J�߃V�����[�𗁂тĂ���q�������́A���̐��j�w�K�ɂ��ӗ~�I�ł����B

�T���Q�U���i���j���y����E��ʈ��S����

�@���N�x���߂Ẳ��y�������܂����B�Ȗڂ́u�Z�́v�ł��B����̏�ɂ́A�����ō������Ƃ��ĂU�N��������ł��܂��B���ꂢ�ȉ̐����I���A�w�������Ă���܂����B�߂��ẮA�u�w�Ȃ̎R�x���ӎ����ĉ̂����v�ł��B�u�l����`�ӂ��́`�v�̂Ƃ������Ɉӎ����ĉ̂��܂����B�P�N�����o�����Ắu�Z�́v�����ꂢ�ȉ̐��ʼn̂��Ă����㋉���̐��ɍ��킹�ĉ̂����Ƃ��ł��܂����B

�@�����Ԍx�@���A��ʎw��������A��ʈ��S����̕��X�A�s�����̕��X�����Z���A��ʈ��S���������{����܂����B��w�N�́A�M���̈Ӗ��A���f�̎d�����w�т܂����B���w�N�A���w�N�́A�_�����ڂƂ��āu�u�^�x���T�n���v�i�u���[�L�E�^�C���E�x���E�T�h���E�n���h���E���˔E���C�g�j�Ɗo���邱�ƂŁA�ԈႦ�邱�ƂȂ��_�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B�_���̍ۂ́A�ڂŌ���A�����A�e���ɐG��邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ������Ă��������܂����B���]�Ԃł́A�E���āA�����Ă̑��ɁA��������Ă̂������ڂ��lj��ł����B��ʎ��̂O���p�����Ă���{�Z�ł��B�T���͓��ɂP�N������ʎ��̂ɑ������Ƃ����������ł��B���ꂩ����A���̂��Ƃ��p���ł��܂��悤�A�ЂƂ�ЂƂ��ʃ��[��������Ăق����ł��B

�@

�@